Réfugiés

Extraits

Actualité et médias

Le temps des assassins

10/2007

Littérature française

Petite guerre

01/2024

Littérature française

L'éclipse

04/2010

Littérature française

Le fantôme de l'Opéra

01/2003

Histoire du sport

Annexer le corps. Une histoire sociale et politique du sport dans l'Alsace allemande (1871-1914)

07/2021

Critique littéraire

Les derniers jours de Drieu la Rochelle (6 août 1944-15 mars 1945)

01/2016

Biographies

Cahiers de prison. Février-octobre 1946

05/2019

Littérature française

Maudite éducation

04/2024

Critique littéraire

Bohdan Hawrylyshyn. L'infatigable passeur

09/2013

Littérature française

Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea

05/2018

Religion

De la Rochelle vers l'Aunis. L'histoire des réformés et de leurs Eglises dans une province française au XVIe siècle

01/2003

Droit

Plein droit N° 122, octobre 2019 : Etrangers sans toit ni lieu

10/2019

Fantasy

Saga Gandorr Tome 7 : Gandorr et le bond vers Merrenyl

09/2021

Photographie

"Droits de regards". 1961-2011 : Amnesty international et les photographes

07/2011

Sciences politiques

J'aurais voulu être français

10/2016

Rock

En dehors de la zone de confort. De Massive Attack à Banksy, l'histoire d'un groupe d'artistes, de leur ville, Bristol, et de leurs révolutions

10/2016

Travail social

Le peuple d’ici-bas. Christine Brisset, une femme ordinaire

10/2022

Littérature française

Quelques-uns

03/2018

Afrique sub-saharienne

Le plus grand massacre depuis 1945. RD Congo, guerre et génocide, les rapports accablants de l'ONU et de l'UE

04/2023

Criminalité

Captives. Un apiculteur au secours des Yézidies

10/2021

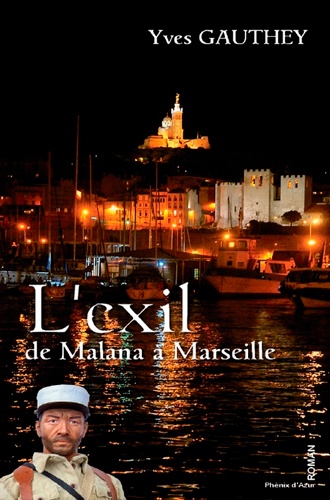

Littérature française

L'exil, de Malana à Marseille

02/2019

Science-fiction

Scorpi Tome 1 : Ceux qui marchent dans les ombres

10/2016

Lettres classiques

Ellénore. Volume 2

02/2023

Littérature française

La fille de l'ennemi du peuple

10/2023

Lettres classiques

Ellénore. Volume 1

02/2023

Histoire régionale

Histoire de la réunion de la Lorraine à la France. Tome 2

09/2023

Sociologie

Mobilités au féminin. La place des femmes dans le nouvel Etat du monde

01/2014

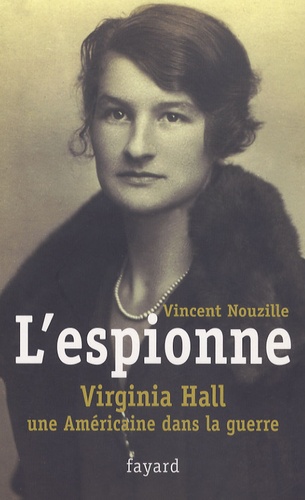

Sciences politiques

L'espionne. Virginia Hall, une Américaine dans la guerre

10/2007

Critique littéraire

Tragédies. Tome 5, Hélène, Les Phéniciennes, Edition bilingue français-grec ancien

01/1999

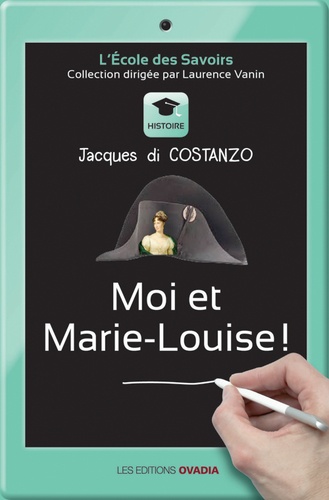

Histoire de France

Moi et Marie-Louise

03/2018