Xavier Mauduit

Extraits

Sociologie

Le spirituel. Un concept opératoire en sciences humaines et sociales

11/2022

Science-fiction

Aux douze coups de minuit

03/2019

Histoire de France

Scandale à la cour de Lunnéville. L'affaire Alliot (1751-1762)

07/2008

objets deco & tendances

Le grand rythme de la vie - cd

12/2019

Littérature française

Pandora

05/1980

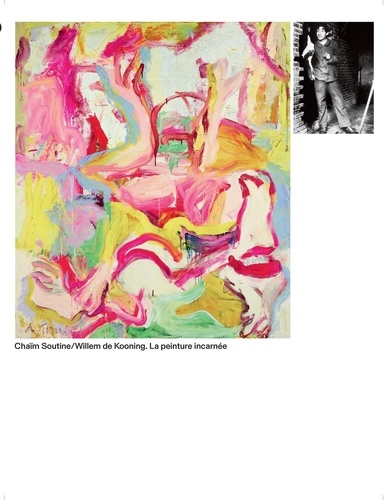

Art du XXe siècle

Chaïm Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée

09/2021

Droit

Code civil annoté. Edition 2021

07/2020

Histoire de France

Archives de l'Occident. Tome 1, Le Moyen Age (Ve-XVe siècle)

11/1992

Monographies

L'origine des choses

04/2023

Histoire de France

Archives de l'Occident. Tome 3, Les Temps modernes (1559-1700)

05/1995

Histoire de France

Archives de la France. Tome 4, Le XVIIème siècle

05/2001

Gestion

Entrepreneur à l'université. Mélanges en l'honneur de Michel Kalika

03/2019

Finances publiques

Revue française de finances publiques N° 158, mai 2022 : Les 20 ans de la LOLF

05/2022

CE2

Je joue, je révise - Je rentre en CM1

04/2022

Théâtre

Le Roi s'amuse. Une pièce de théâtre de Victor Hugo

01/2023

Historique

Naufrageurs

05/2023

Beaux arts

La miniature, portrait de l'intimité

12/2010

Sécurité sociale

Guide du contentieux de la sécurité sociale. Edition 2021

04/2021

Matières enseignées

Pour enseigner le français en cinquième et sixième. Variations autour des UAA et des savoirs dans l'enseignement secondaire de transition

11/2023

Cinéma

Héros N° 2 : X-Men. Saga en pleine mutation !

06/2019

Philosophie du droit

Le droit saisi par l'art. Regards de juristes sur des oeuvres d'art

10/2023

Sociologie

Oeuvres complètes. Tome 15, Le mythe vertuiste et littérature immorale

01/1971

Littérature française

Le silence ne sera qu'un souvenir

09/2011

Littérature érotique et sentim

Thérèse philosophe. Ou Mémoires pour servir à l'histoire du Père Dirrag et de Mademoiselle Eradice

03/2018

Littérature française

Icare trahi

10/2011

Littérature française

Correspondance avec le mur

01/2017

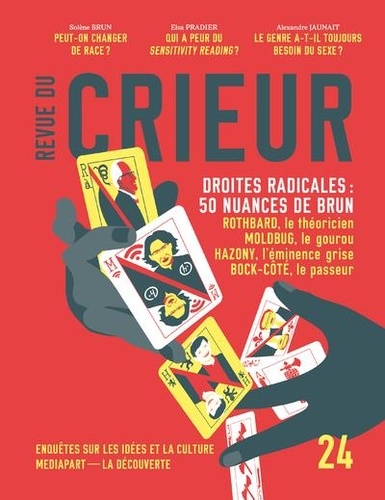

Revues

Revue du crieur N° 24 : Droites radicales. 50 nuances de brun

04/2024

Curiosités mathématiques

La beauté des maths

Curiosités mathématiques

Le monde des Maths. La révolution numérique

04/2023

Classiques

Le Tour du Monde en 80 jours