Mademoiselle Navie

Extraits

Histoire internationale

Le naufrage du Saint-Nicolas. Naufragés, fugitifs et captifs sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord (1808-1810)

05/2020

Sciences historiques

Robert Faurisson. Portrait d'un négationniste

03/2012

Pléiades

Oeuvres. Tome 3, Moby Dick, Pierre ou les Ambiguïtés

09/2006

Sciences historiques

L'enseignement de la torture. Réflexions sur Jean Améry

09/2013

Religion

Une odyssée monastique. Une communauté cistercienne en exil en quête d'un lieu d'accueil

01/1992

Sciences historiques

Résister en pays d'Arles. 1944-2014, 70e anniversaire de la Libération

06/2014

Cinéma

Souvenirs

04/2002

Psychologie, psychanalyse

Experience intemporelle. Carnets et textes littéraires inédits, 1946-1985

04/2018

Littérature étrangère

Vie de Milena. De Prague à Vienne

10/2014

Autriche

Cette Autriche qui a dit non à Hitler. 1930-1945

09/2023

Italie

Charles Quint maître de la péninsule italienne aux temps de la ligue de Cognac

10/2021

Littérature française

Les murs de Fresnes

10/2021

Fantasy

Sekmet : le chemin du pouvoir

La première fois que j'ai fait la rencontre de Sekmet, j'ai été choquée de son innocence. Candide, mal assurée, mais tendrement naïve, elle portait un regard nouveau et curieux sur tout ce qui l'entourait.

Pourtant, ce n'est pas ce qui m'a le plus séduite dans les récits de ses aventures.

700 pages durant, on la découvre tantôt forte tantôt faible, triste, heureuse, pleine de contradictions, humaine. Femme. Décisive. Parce que Sekmet, c'est d'abord l'histoire d'une femme, de femmes. Belles, fortes, puissantes, tenaces. De femmes aussi bien avides de pouvoir que de liberté et d'amour. Déterminées à les arracher férocement à quiconque voudrait les en soustraire. C'est une ode à la féminité, et à la liberté féminine dans son expression la plus pure. Leur liberté de croire, de rêver, d'espérer, de gouverner, de diriger, de choisir.

C'est aussi une histoire d'amitié et de fraternité. Souvent plus importante que l'amour, plus présente, plus prenante. Chaque page est riche de cet indéfectible lien qui unit les personnages les uns aux autres, et fait qu'à défaut de pouvoir facilement s'y identifier, on aimerait vivre l'aventure à leur côté, à leur place.

C'est un récit magique, où les créatures mythiques côtoient les légendes, sans jamais verser dans le fantasque, toujours diablement réaliste, car magné d'une main de maître par un auteur sans doute rêveur. Où la laideur humaine est aussi facilement décrite que la candeur dans le regard d'un enfant, où l'on se retrouve entraîné beaucoup plus de gré que de force, à aimer, à rire et à détester.

Fruit d'une multitude d'inspirations, on découvre dans « Sekmet : Le chemin du pouvoir », une petite touche de tous nos romans fantastiques préférés, mais on découvre surtout, la plume inédite et sincère d'une âme créative et illuminée.

***

Yann Evina A.k.a Aymee, écrit depuis l'âge de 13 ans. Le chemin du pouvoir est son premier livre édité. Passionné de lecture et d'histoire, il a dévoré les chefs d'œuvres de la littérature fantastique qui ont marqué le 21ème siècle (le Hobbit, le Trône de fer, Harry Potter, la Quête d'Ewilan...). Son œuvre est d'ailleurs plein de clins d'œil dédiés aux fans du genre.

10/2021

Récits de mer

Journal du citoyen Conseil, commandant La Pique. (1793-1801)

06/2021

Littérature étrangère

Baudolino

02/2002

Histoire internationale

Hitler, la propagande et le monde arabe

10/2012

Littérature française

Le quatuor de Lucerne

12/2021

Littérature française

Le Carnet d'Anna

03/2021

Littérature française

Diego el Mulato

06/2016

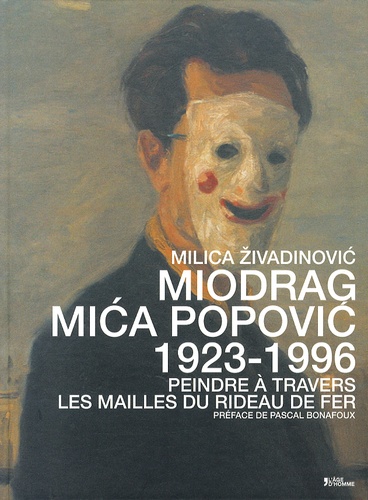

Beaux arts

Miodrag Mica Popovic (1923-1996). Peindre à travers les mailles du rideau de fer

06/2014

Généralités médicales

La vie est un cadeau. Une traversée du XXe siècle

02/2012

Histoire de France

Napoléon II

12/1996

Photographie

Grenoble sous un autre angle

12/2019

Critique littéraire

Le dernier amour de Kafka. La vie de Dora Diamant

10/2006

Décoration

Nuit sur l'Allemagne. 107 linogravures des années 1937-1938

01/2018

Mer

100 ans de paquebots. Histoires, récits et témoignages

03/2018

Cinéma

Sur "Le Ciel du Centaure" de Hugo Santiago

11/2016

Développement durable-Ecologie

Le cargo de la honte. L'effroyable odyssée du Probo Koala

05/2010

Sociologie du travail

Désobéissances ferroviaires

03/2022

Critique littéraire

Claude Cahun. L'Exotisme intérieur

05/2006