Marlène Jouan

Extraits

Rock

De la musique plein la tête. Des années pop aux années punk

11/2021

Musique, danse

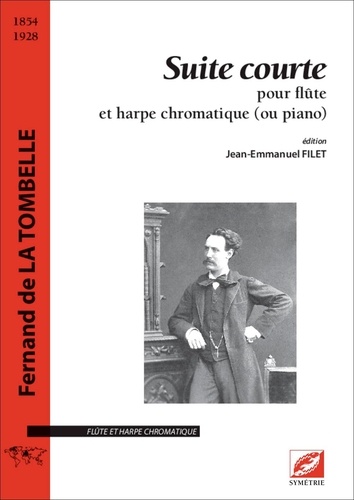

Suite courte. pour flûte et harpe chromatique (ou piano)

03/2018

Grec ancien - Littérature

Oeuvres complètes

09/2023

Littérature française

Vie de Madame de Lafayette et de sa mère la Duchesse d'Ayen

09/2021

Histoire ancienne

Histoire de la Gaule. Une confrontation culturelle, VIème siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.

04/1997

Histoire de France

Cent Jours. La tentation de l'impossible mars-juillet 1815

08/2008

Pléiades

Oeuvres autobiographiques

09/1990

Littérature étrangère

Oblomov ; La frégate Pallas

02/2016

Poésie - Comptines

Poème sucré de mon enfance. Edition bilingue français-arabe

03/2022

Musicologie

Fragmente-Stille, an Diotima de Luigi Nono

11/2021

Cirque

Nouma Hawa, Reine des fauves. La véritable histoire de la première dompteuse du monde

11/2023

Musées français

L' oeil vérité. Le musée au second degré

07/2023

Loisirs

Cahier de vacances pour adultes

Sociologie politique

Les structures sociales de l’action publique. Analyser les politiques publiques avec la sociologie des champs

01/2023

Littérature française

Pièges

09/2016

Manga

Collection Yaoi Pack N° 23. 5 mangas

02/2015

Histoire internationale

Le Golgotha arménien. De Berlin à Deir es-Zor : Mémoires en deux tomes

07/2018

Ecrits sur l'art

La couleur réfléchie. Journal, essais, entretiens

04/2023

Management

L'alter management. Pour une "Coopération Compétitive"

06/2021

Bâtiments et travaux publics

NF DTU 13.3 Travaux de dallages - Conception, calcul et exécution. Edition de Décembre 2021

01/2022

Jeux

Cahier de vacances pour adultes

05/2022

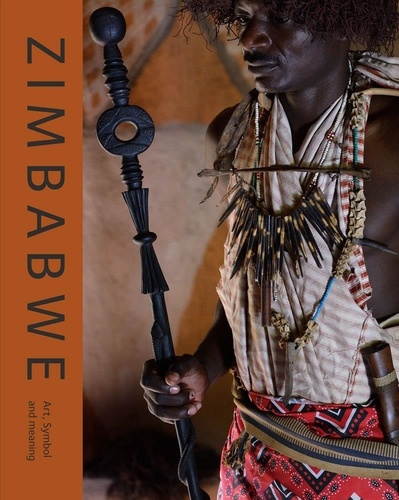

Beaux arts

Zimbabwe. Art, symbole et sens

09/2020

Droit bancaire

Droit bancaire et financier. Mélanges AEDBF France VIII

02/2022

Linguistique

Etudes de Linguistique Appliquée N° 207, juillet-septembre 2022 : La reformulation : un lieu d’articulation entre la linguistique et la didactique des langues. 1e édition

01/2023

Aide-soignat (AS) et auxiliair

DEAS Diplôme d'Etat d'aide-soignant. Toute la formation, modules de 1 à 10 + AFGSU 2, 4e édition

09/2021

Histoire ancienne

Fondation de villes

05/2012