Belin

Extraits

Sciences historiques

Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide

04/2006

Développement durable-Ecologie

Histoire humaine et comparée du climat. Tome 2, Disettes et révolutions (1740-1860)

09/2006

Beaux arts

L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960

09/2004

Histoire internationale

Une femme rebelle. Vie et mort de Rosa Luxemburg

09/2000

Poésie

Fin du monde

09/2013

Animaux, nature

Lions. Edition français-anglais-allemand

10/2019

Histoire de France

Sous uniforme allemand

05/2018

Droit

Les transitions constitutionnelles démocratisantes. Analyse comparative

12/2018

Histoire internationale

Nous autres. Eléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse

10/2016

Histoire de France

La chute du second empire. Reichshoffen - Sedan - Metz

09/2015

Algérie

Le coup d'éclat en Algérie. De la naissance du FIS aux législatives avortées de 1991

03/2023

Ethnologie et anthropologie

Un roman dahoméen. Francis Aupiais et Bernard Maupoil, deux ethnologues en terrain colonial

04/2023

Histoire de la peinture

Traité de peinture

04/2023

Prière et spiritualité

Le feu sous la cendre

04/2021

Littérature française

Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués. Roman noir

01/1999

Littérature étrangère

OEUVRES COMPLETES. Tome 5, Correspondance 1793-1811

01/2000

Philosophie

Wittgenstein Tome 1 : Les années de jeunesse

12/1991

Critique littéraire

Lettres 1937-1943

11/2015

Musique, danse

Concerto pour piano (partie de piano). en si mineur op. 3

La Symphonie en ré mineur (MoszWV 146) et le Caprice op. 4 (MoszWV 3) étaient également au programme. Le concert fut un succès et Anton Rubinstein en rendit compte positivement. Toutefois, le concerto pour piano est resté inédit à ce jour. Bien que les premières compositions de Moszkowski fussent publiées depuis 1874 et qu'il réservât l'opus 3 à une grande maison d'édition française qu'il avait en tête, il ne trouva pas d'éditeur tout de suite.

Il prit ensuite de la distance vis-à-vis de cette oeuvre qu'il ne désirait plus publier. Il reprit le manuscrit déjà vendu afin de réviser son travail. Tout en rejetant son premier concerto pour piano qu'il jugeait sans valeur, il salua son deuxième concerto pour piano en mi bémol majeur op. 59 (MoszWV 162) comme son meilleur travail. Le premier concerto devint néanmoins connu du public grâce à l'enthousiasme de son dédicataire, Franz Liszt, auquel Moszkowski l'avait joué au printemps 1875 à Weimar.

Liszt organisa un concert privé pour la baronne Olga von Meyendorff, au cours duquel il joua lui-même la partie d'orchestre sur le second piano. On ne connaît pas d'autre exécution publique du Premier Concerto pour piano. Après la mort du compositeur, son élève Bernard Pollack essaya de le faire publier chez Peters, mais ne put ni trouver le manuscrit ni convaincre Henri Hinrichsen, le directeur éditorial.

Le concerto était réputé perdu jusqu'à ce qu'il soit retrouvé sous la forme d'une partition manuscrite avec d'autres oeuvres et journaux intimes dans une succession léguée à la Bibliothèque nationale de France. Cent trente-neuf ans après la première représentation publique, une seconde création a eu lieu le 9 janvier 2014 à la Philharmonie de Varsovie avec le pianiste bulgare Ludmil Angelov, le chef d'orchestre Vladimir Kiradjiev et l'Orchestre symphonique Artur Malawski de Rzeszów.

05/2015

Histoire internationale

Khrouchtchev. La réforme impossible

03/2010

Musique, danse

Les fils de Bach

07/1998

Sociologie

Le Temps des Médias N° 33 : Solidarités ! Mobilisations politiques internationales

07/2020

Histoire internationale

Intelligence de l'anticommunisme. Le Congrès pour la liberté de la culture à Paris, 1950-1975

12/1995

Romans historiques

Fenia, ou l'Acteur Errant dans un siècle égaré

01/2018

Critique littéraire

Guidargus du livre politique pendant l'Occupation (1940-1944)

09/2001

Musées étrangers

Le voyageur et son ombre. Les collections du BAM (Musée des Beaux-Arts de Mons)

01/2023

Revues

Otrante N° 49, printemps 2021 : Femmes et fantastique au Canada

06/2021

Correspondance

Lettres à Elsa Triolet

07/2023

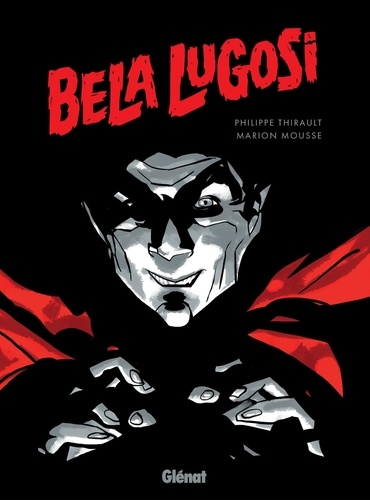

Romans graphiques

Bela Lugosi

09/2023

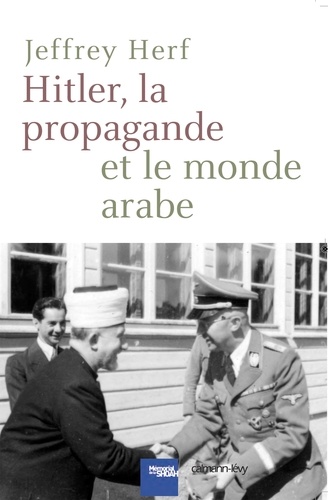

Histoire internationale

Hitler, la propagande et le monde arabe

10/2012