Thibaut Fraix-Burnet

Extraits

Faits de société

Flics. Chronique d'un désastre annoncé

02/2012

Thèmes photo

PORTRAITS CROISÉS

02/2023

Droit pénal

L'essor des actions collectives conjointes dans le système judiciaire français. L'action collective en pratique

10/2022

Pédagogie

Culture numérique et place de la présence en éducation

04/2021

Littérature française

Les deux orphelines. Tome 2

02/2023

Philosophie

PHILOSOPHIE N° 60 1ER DECEMBRE 1998

12/1998

Droit du travail et de l'emplo

Social. Edition 2024

03/2024

Chanson française

Johnny Circus. La tournée cauchemar de Johnny Hallyday

06/2023

Beaux arts

New-York : 1945-1965. Art, architecture, design, danse, théâtre, musique

10/2014

Histoire ancienne

Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse. Tome 1, Le déclenchement de la guerre

11/2019

Histoire de France

Histoire monde, jeux d'échelles et espaces connectés. 47e Congrès de la SHMESP (Arras, 26-29 mai 2016)

10/2017

Sciences politiques

Politique et émigration irrégulière en Afrique. Enjeux d'une débrouille par temps de crise

06/2010

Poésie

Crayons combustibles

06/2020

Sciences politiques

Le KGB à l'assaut du tiers-monde. Agression-corruption-subversion (1945-1991)

06/2008

Histoire de France

Les corps francs de 1814 et 1815. La double agonie de l'Empire, les combattants de l'impossible

07/2011

Droit international public

Le droit fiscal en Belgique. Edition 2021

06/2021

Procédure civile

Code de procédure civile annoté. Edition 2023

06/2022

Policiers

Une enquête d'Henning Juul Tome 1 : Cicatrices

11/2018

Guides gastronomiques

C'est meilleur quand c'est bon N° 2, septembre 2023

09/2023

Histoire de la philosophie

Naissance du sous-homme au coeur des lumières. 2e édition

05/2023

Contes et nouvelles

De l'amour et du vin

10/2023

Eco-gestes, éco-citoyenneté

Ecomarché. Le guide pour une consommation responsable

10/2021

Terreur

Rages

12/2023

Cuisine

La cuisine

01/2020

Sociologie

Les Annales du Sud, No.1

02/2023

Autres

Lignes N° 70 : Écosophie ou barbarie

02/2023

Cuisine

Brut de camargue. Cuisine sous influence locale

09/2012

Sciences de la terre et de la

La ration mélangée en élevage caprin

06/2019

Droit

Plein droit N° 122, octobre 2019 : Etrangers sans toit ni lieu

10/2019

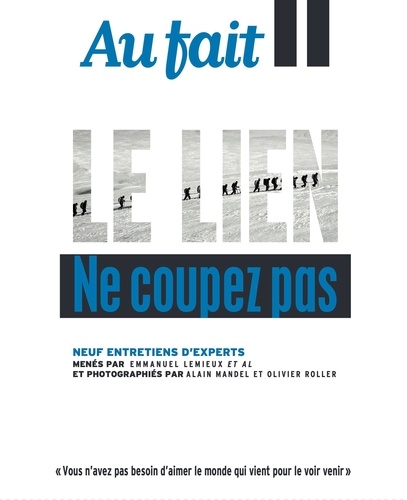

Ethnologie et anthropologie

Au fait Décembre 2022-janvier 2023 : Le Lien. Ne coupez pas

11/2022