Sierra Leone

Extraits

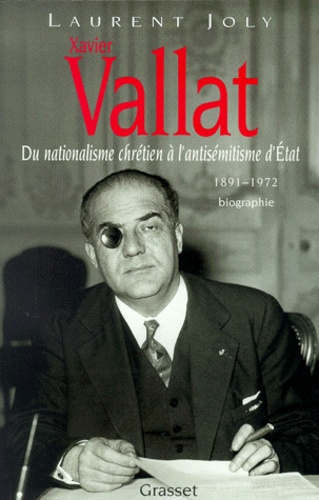

Histoire de France

Xavier Vallat (1891-1972). Du nationalisme chrétien à l'antisémitisme d'Etat

03/2001

Romans historiques

Le Chevalier noir et la Dame blanche Tome 2 : La marque du temple

01/2020

Littérature française

Lui - Roman contemporain

11/2022

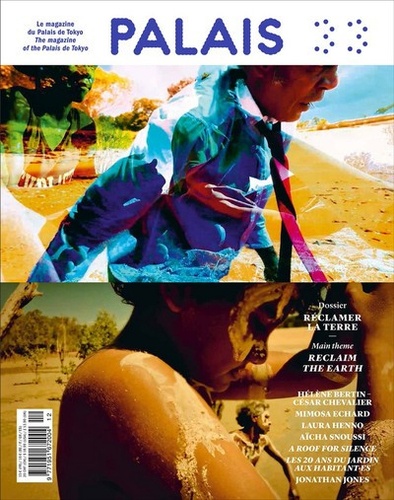

Art contemporain

Palais de Tokyo Magazine N° 33 : Réclamer la Terre. Edition bilingue français-anglais

04/2022

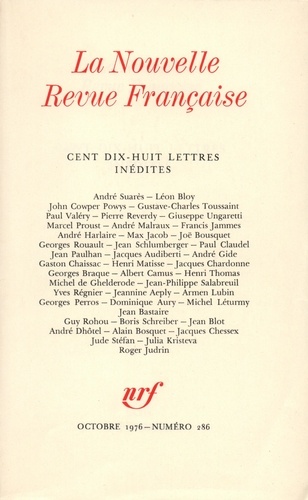

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N°286, octobre 1976

10/1976

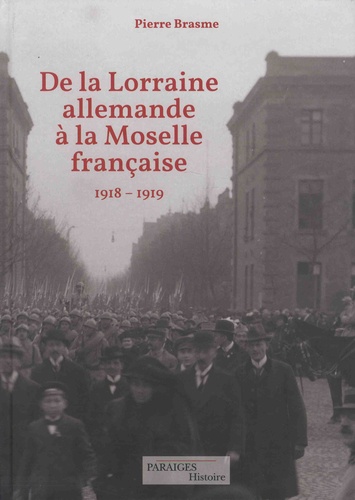

Sciences historiques

De la Lorraine allemande à la Moselle française. Le retour à la France 1918-1919

06/2018

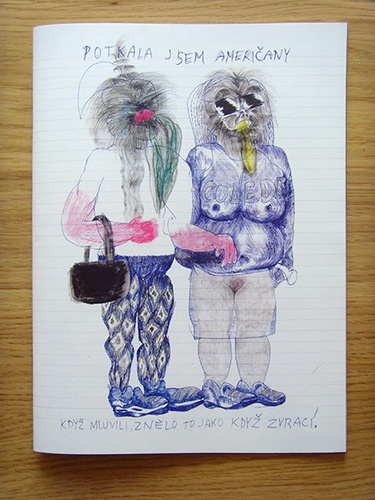

BD tout public

Qui se couche avec les chiens, se lève avec les puces

11/2016

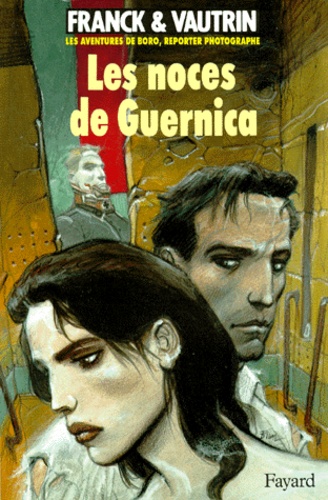

Littérature française

Les Aventures de Boro, reporter photographe Tome 3 : Les noces de Guernica

06/1996

Science-fiction

Scorpi Tome 1 : Ceux qui marchent dans les ombres

10/2016

Histoire de France

André Grenard Matsoua : les fondements de l'Amicale

02/2020

Syndicats

Robert Bothereau. Du secrétariat de la CGT au secrétariat général de la CGT-FO (1933-1963)

02/2021

Histoire de France

Les pendules à l'heure

10/2017

Critique littéraire

HISTOIRE DE LA LITTERATURE ESPAGNOLE. Tome 1, Moyen-Age, XVIème-XVIIème siècles

11/1993

Droits des étrangers

Droit des étrangers / droit de l'asile : entre attraction et répulsion. Actes du colloque de l'Université d'Evry (Université Paris-Saclay) du 4 mars 2020

08/2021

Statistiques et probabilités

Statistique et causalité

10/2021

Histoire internationale

Quand l'esprit de Genève s'embrase. Au-delà de la fusillade du 9 novembre 1932

12/2012

Histoire de la philosophie

Athènes et Jérusalem

10/2023

Sciences politiques

La gauche française et l'Afrique subsaharienne. Colonisation, décolonisation, coopération (XIXe-XXe siècles)

04/2014

Littérature française

75

03/2016

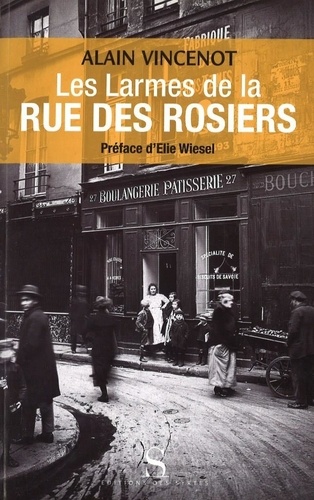

Histoire de France

Les larmes de la rue des Rosiers

03/2010

Littérature française

Terrains à vendre. Au bord de la mer

05/2000

Philosophie

Concepts et catégories dans la pensée antique

10/1980

Histoire de France

Les Juifs de France durant la IIe Guerre mondiale. Volume 1, Deux communautés fort peu miscibles

04/2018

Histoire internationale

L'avènement du bolchevisme ; La révolution d'Octobre

01/2018

Cinéma

Ecrans français de l'entre-deux-guerres. Les années sonores et parlantes

05/2017

Histoire de France

La dernière division. Sacrifiée à Soissons pour sauver Paris (27 mai 1918 - 5 juin 1918)

01/2018

Littérature française

J'ai péché, péché dans le plaisir

01/2024

Grandes réalisations

Théâtre Marigny. Histoire, architecture & spectacles

02/2024

Biographies

Tolstoï. Une vie philosophique

06/2023

Littérature étrangère

L'île aux paons

02/2017