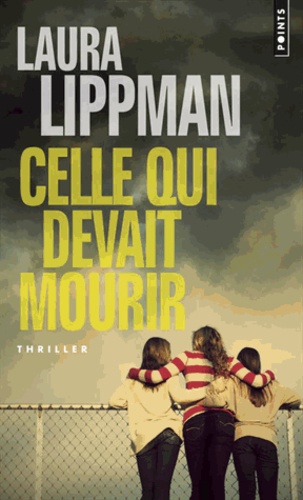

Celle qui devait mourir

Laura Lippman

CHAPITRE 1

Les gens voudraient savoir à quoi elle avait pensé la veille. Ils voulaient toujours ou croyaient toujours vouloir savoir, mais dans son cas, ils auraient été déçus. Parce que, la veille au soir, il y avait bien longtemps qu'elle avait fini de réfléchir et elle ne se souciait plus guère que de la logistique. Elle avait tout prévu, préparé, emballé. Elle avait retrouvé son vieux sac à dos, un JanSport orange et noir dont elle ne s'était plus servie depuis des mois, depuis Noël.

Ce printemps-là, les sacs à dos n'étaient plus à la mode au lycée de Glendale, du moins parmi les filles qui avaient du style. Les divas, comme on les appelait – elles s'étaient elles-mêmes donné ce nom et le considéraient comme flatteur – s'étaient mises à utiliser des bacs en plastique de couleur vive, transparents et fragiles. Même les versions proposées par de grandes marques, celles qui coûtaient dans les cent dollars, craquaient sous le poids que les divas leur demandaient de transporter. Mais l'idée que les objets les plus chers sont de meilleure qualité n'est qu'un mythe, c'est ce que son père disait toujours chaque fois qu'elle exprimait le désir d'acquérir un truc tendance. Au centre commercial, elle avait vu leurs mères débouler dans des magasins aussi cotés que Nordstrom ou Hecht Co. pour se plaindre d'y avoir acheté des bacs défectueux. Que mettait-elle dedans ? demandaient des vendeuses sceptiques, en examinant sous les néons les poignées tordues et arrachées. Rien d'extraordinaire, mentaient les mères. Des trucs de filles.

En fin de compte, peu importaient aux vendeuses que ces mères déforment la vérité autant que ces poignées en caoutchouc puisqu'elles repartaient toujours avec des achats supplémentaires, pas seulement un ou deux bacs de remplacement, mais aussi ces horribles portefeuilles inexplicablement en vogue ce printemps-là, peut-être une petite trousse à maquillage ornée du logo affreux d'une célèbre marque de maroquinerie française. Elles avaient besoin de trousses de maquillage parce que les bacs avaient un autre défaut. Le plastique pas tout à fait opaque permettait à tout le monde de voir ce qu'on y transportait. Pas question d'apporter des tampons périodiques au lycée, ou même une brosse à cheveux (elle y avait toujours vu l'un des plus horribles secrets que contenaient les sacs à main ordinaires, ces brosses graisseuses, chargées de cheveux emmêlés, d'où tombaient d'étranges petites écailles). Pourtant, c'était peut-être aussi la source du prestige de ces bacs : pour en utiliser un, vous deviez faire comme si vous n'aviez pas de secrets, comme si votre vie était un livre ouvert ou, plus précisément, un sac à main transparent. Dans ces bacs, on ne pouvait rien mettre qu'on veuille dissimuler aux autres.

Surtout pas un revolver, même tout petit. Même un revolver enveloppé dans un foulard, en l'occurrence.

Le problème, c'est qu'elle avait elle aussi renoncé à son sac à dos en début d'année scolaire, alors qu'elle n'était pas du genre à suivre la mode, plutôt l'inverse. Elle avait différentes raisons d'abandonner son fidèle JanSport. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, s'était-elle dit en novembre ; elle s'était rappelé ce passage de la Bible en relisant un des romans qu'elle préférait autrefois. Sa mère lui avait acheté un sac en toile chez Barnes & Noble, avec un portrait d'Emily Dickinson, et elle l'avait adopté pour le pur plaisir de tester l'ignorance de son entourage (C'est quelqu'un que tu connais ? C'est toi, ça ? Une cousine à toi ? ). Elle n'avait pas prévu de s'en servir tous les jours, mais ses parents avaient commencé à l'enquiquiner, parce qu'elle allait prétendument se dévier la colonne vertébrale ou s'abîmer les nerfs de l'épaule. Elle avait donc été obligée de continuer à l'utiliser, au moins pour leur montrer qu'elle faisait ce qu'elle voulait de sa colonne vertébrale, de ses nerfs et de sa vie.

Sauf que le sac Emily Dickinson n'arrêtait pas de se renverser et de laisser échapper son contenu. Elle ne pouvait courir ce risque, surtout le jour où elle emportait son revolver au lycée.

Elle finit par retrouver son sac à dos au fond de son placard, et ces retrouvailles avec un vieil ami si pratique lui procurèrent une sorte de soulagement. Elle mouilla une serviette en papier et en frotta l'intérieur du sac, éliminant les débris de l'automne : miettes de biscuits, éclats de chocolat, une noisette qui devait être là depuis septembre, lorsqu'elle avait essayé de devenir végétarienne et qu'elle avait tenu une semaine entière. Elle avait brinquebalé ce sac à dos pendant quatre ans, de l'entrée en quatrième jusqu'à l'entrée en terminale, et toute sa surface – les noms des idoles d'antan inscrites à l'encre sur le nylon orange, les éraflures et les déchirures – lui rappelait combien elle avait changé. Tu ne devrais sans doute pas te faire tatouer, disait toujours sa mère. Tu ne sais pas qui tu seras à trente ans. Mais on pouvait toujours cacher un tatouage ou le faire enlever au laser. Les trous des piercings se referment quand on leur laisse assez de temps. Un sac à dos couvert de sentiments embarrassants tracés à l'encre indélébile ne pouvait qu'être jeté ou remplacé. Ses parents lui en auraient acheté un nouveau si seulement elle avait expliqué ses raisons, mais elle n'avait pas osé. Elle en avait assez de s'expliquer.

Une fois l'intérieur nettoyé, elle contempla les objets disposés sur son lit. Il y avait son carnet, la rédaction à rendre à Mme Downey, son devoir pour Mlle Cunningham. Et il y avait le revolver, enveloppé dans un foulard en soie tiré de la vieille commode.

Le revolver était en sa possession depuis près d'un mois, mais sa simple vue lui faisait encore un choc. Il ressemblait tellement au six-coups qu'elle avait réclamé comme jouet alors qu'elle n'avait même pas 4 ans. Pourquoi, si jeune, avait-elle eu tant envie d'un pistolet, d'un étui et d'un chapeau de cowboy ? Elle voulait être Calamity Jane ou Annie du Far West, et elle traversait la maison en chantant « Je suis un mauvais garçon ». Oui, c'était bizarre, mais tous les gamins sont bizarres. Et elle avait peut-être voulu choquer ses parents, qui n'étaient pas des hippies mais qui étaient contre la guerre, même celle qui était en cours, avec laquelle beaucoup d'adultes de Glendale étaient d'accord quand elle avait commencé.

Dans sa chambre, un vrai revolver à la main, elle comprit enfin comment des nourrissons pouvaient s'emparer d'une arme à feu et tirer, sans instructions ni entraînement. Le revolver qu'elle avait pris était exactement comme son vieux jouet, avec six chambres pour six balles, chacune pouvant être délogée en appuyant sur la détente. Du moins le supposait-elle, car elle n'avait pas encore osé tirer avec, pas même une fois. On l'aurait forcément entendue. Autrefois, il y avait de grands bois à Glendale, où un gosse pouvait se cacher, échapper un moment au monde. Mais ces zones avaient été déboisées, nivelées, remplacées par des galeries marchandes et des parkings, comme dans la chanson. Elle avait beaucoup aimé cette chanson jusqu'au jour où ses parents lui avaient dit que c'était juste une reprise, que les Counting Crows ne l'avaient pas inventée, qu'ils l'avaient entendue eux aussi quand ils étaient encore plus jeunes qu'elle ne l'était à présent. Ses parents avaient cru bien faire, mais parfois elle avait envie qu'on lui laisse des choses rien qu'à elle. Était-ce trop demander ?

Le revolver contenait quatre balles, chiffre qui lui semblait étrange, mais elle ne pouvait interroger personne à ce sujet. Il y a combien de balles dans le revolver, Chino ? C'était dans West Side Story. Le grand air de Maria à la fin. Elle n'avait jamais été du genre à vouloir jouer le rôle de Maria, pas du tout. Maria la nunuche, avec son « I Feel Pretty », la fille qui fait ce qu'on lui dit. Évidemment, elle l'avait volé, ce revolver, mais les gens à qui il appartenait avaient violé la loi, eux aussi. En histoire, l'année d'avant, elle avait écrit une rédaction sur la loi sur les armes à feu, en exigeant vigoureusement l'interdiction totale du permis de port d'armes. Ça avait scandalisé les ploucs, bien entendu. Cela dit, des ploucs, il n'y en avait pas tant que ça, en cours d'histoire, au lycée de Glendale.

Avant d'envelopper le revolver dans le foulard, elle l'avait soulevé et placé contre sa joue, en se caressant comme les méchants caressent les femmes dans les films. Mais ça ne faisait pas pareil, peut-être parce qu'elle n'avait pas le visage qu'il fallait. Sa mère lui répétait toujours qu'elle avait un visage en forme de cœur, mais tout ce qu'elle voyait, c'était un menton pointu et des joues creuses, presque une tête de sorcière. Quand un acteur suivait du doigt le contour du visage d'une actrice, c'était un geste à la fois sexuel et violent ; enfin, c'est ce que Mlle Cunningham avait dit pendant son cours de « Rhétorique de l'image ». Elle disait aux filles qu'elles devaient apprendre à identifier ces images et à les décoder pour ne pas être contaminées par elles. Mais ça n'avait aucun sens. Elle ne comprenait pas pourquoi ce geste était sexuel s'il signifiait le viol, puisque tout le monde leur serinait que le viol n'était pas un acte sexuel mais une forme de violence. Parce que le revolver est un symbole phallique, expliquait Mlle Cunningham. Le viol est un acte de violence qui s'exprime à travers le sexe. – Mais vous avez aussi dit que le viol n'était pas une affaire de sexe, que, si les garçons nous forcent à faire des trucs qu'on veut pas, c'est comme s'ils nous violaient. – Oui, et les films brouillent le message en suggérant que le viol peut être sexuel, alors qu'il ne l'est évidemment pas, cela vous contraint à un faux choix. Vous ne comprenez pas ?

Elle commençait à comprendre. Elle voyait à présent comment les idées qui semblaient situées aux deux extrêmes du spectre allaient en réalité de pair, comme le yin et le yang, en cercles éternellement associés. Pas d'amour sans haine. Pas de paix sans guerre. Il fallait détruire le village pour le sauver. M. Blum, le prof d'histoire, leur citait constamment cet exemple des âneries qui avaient été dites pendant la guerre du Vietnam, ce conflit lui servait de référence majeure, comme preuve qu'il s'était autrefois intéressé à autre chose que lui-même et sa chère voiture de course, qu'il frottait avec une peau de chamois, par beau temps, sur le parking des profs. Ça paraissait débile d'être aussi fier d'une voiture, quand la moitié des élèves de Glendale en avaient une plus belle. Il faut détruire le village pour le sauver. Elle ne voyait plus le paradoxe. Parfois il faut détruire des choses, et même des gens, pour les sauver.

Pourtant, ces pensées, malgré leur profondeur adéquate, ne figuraient pas dans son message d'adieu. Il lui restait peu de temps, peu de place, et elle était incontestablement gênée, peut-être un peu trop focalisée sur les conséquences de son acte. La lettre qu'elle avait rédigée était factuelle, mais fausse, en un sens. Même son écriture était fausse, trop jolie, trop large, le texte ne tenait pas sur une seule page, comme prévu. Elle avait perdu l'habitude de s'exprimer avec sincérité, sans ironie, sans grandiloquence. Elle parlait du ciel et de l'amour, elle invoquait les valeurs fondamentales. Elle exigeait seulement qu'on dise la vérité. Elle l'avait écrit ainsi, dans ces mêmes termes : J'exige seulement qu'on dise la vérité.

Après avoir beaucoup mâchouillé le bout de son stylo, mauvaise habitude qu'elle n'avait jamais perdue alors qu'elle en avait souvent les lèvres toutes bleues, elle avait barré le mot « seulement ». Elle savait que c'était beaucoup demander, peut-être le maximum qu'on puisse demander, dans certaines circonstances.

Extraits

Commenter ce livre