Médecine et pharmacopées traditionnelles en droit public ouest africain. Les cas du Ghana et du Burkina Faso

Extraits

Droit

Médecine et pharmacopées traditionnelles en droit public ouest africain. Les cas du Ghana et du Burkina Faso

09/2020

Ethnologie et anthropologie

Trésors de la médecine traditionnelle africaine et de sa pharmacopée. Richesse du passé – Promesse d’avenir

10/2021

Ethnologie

Yelepe-être homme. Initiations traditionnelles et éducation corporelle au Burkina Faso

10/2013

Géographie

Politiques migratoires en Afrique de l'Ouest. Burkina Faso et Côte d'Ivoire

12/2011

Non classé

Géopolitique de l'eau : cas du Burkina Faso - Mémoire

10/2019

Littérature étrangère

Contes et légendes de Burkina-Faso

02/2016

Histoire internationale

Politique et mercatique au Burkina Faso

04/2013

Documentaires jeunesse

Hawa et Adama. Des enfants du Burkina Faso

09/2008

Ethnologie

Risque et prudence des Moosé du Burkina Faso

03/2016

Ethnologie

Médecine traditionnelle et arts divinatoires. Le cas du Mandé au Mali

11/2016

Histoire internationale

Dictionnaire des sigles et acronymes en usage au Burkina Faso

06/2017

Sociologie

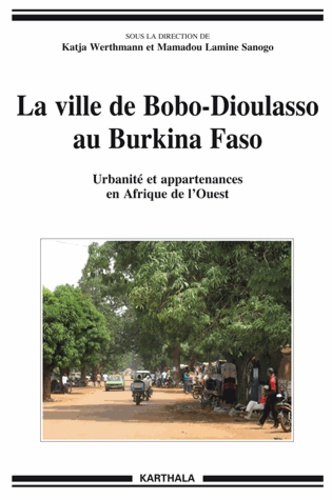

La ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Urbanité et appartenances en Afrique de l'Ouest

02/2013

Ethnologie

L'exposition postcoloniale. Musées et zoos en Afrique de l'Ouest (Niger, Mali, Burkina Faso)

07/2014

Sciences politiques

Mille homicides en Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Côte d'Ivoire,Niger et Sénégal

08/2017

Sociologie

Les pouvoirs publics face au changement climatique au Burkina Faso

06/2017

Histoire internationale

Révoltes et oppositions dans un régime semi-autoritaire. Le cas du Burkina Faso

10/2010

Sciences politiques

Nouvelles démocraties et socialisation politique. Etude comparée des cas du Bénin, du Burkina Faso et de la Roumanie

05/2012

Guides étrangers

Burkina Faso, le Faso des talents

11/2014

Littérature francophone

Contes et chansons du pays toussian (burkina faso)

12/2021

Ethnologie

Adolescence et éducation en milieu traditionnel gourmantché (Burkina Faso)

01/2018

Généralités médicales

Médecines du monde. Histoire et pratiques des médecines traditionnelles

10/2002

Communication - Médias

Médias publics au Burkina Faso. Entre journalisme d'Etat et renouveau médiatique

03/2022

Guides étrangers

Le Burkina Faso

09/2010

Histoire internationale

Esclaves et esclavage dans les anciens pays du Burkina Faso

10/2007

Généralités médicales

Médecine traditionnelle et médecine scientifique. Pour une médecine interculturelle en Afrique

12/2014

Ethnologie

D'un regard, l'autre. Médecine et anthropologie : une expérience au Burkina-Faso

02/2015

Littérature française

Gouvernance Foncière et Mécanismes de Gestion des Droits Réels. Immobiliers au BURKINA FASO

02/2023

Ethnologie et anthropologie

Les winye du Centre-Ouest Burkina Faso. Mort, mariage et naissance dans une société de la frontière

04/2023

Sciences politiques

Droit, démocratie et développement en Afrique. Un parfum de jasmin souffle sur le Burkina Faso

03/2014

Ethnologie

Rencontres religieuses et dynamiques sociales au Burkina Faso

08/2019