La décision secrète d'Eisenhower. Saint-Dié - 24 novembre 1944 - En Alsace et en Lorraine, la victoire sacrifiée

Extraits

Histoire internationale

La décision secrète d'Eisenhower. Saint-Dié - 24 novembre 1944 - En Alsace et en Lorraine, la victoire sacrifiée

05/2019

Sciences historiques

Frontières d'acier. Histoire de la fortification permanente en Lorraine et en Alsace (1871-1945)

03/2015

Religion

Présence juive en Alsace et Lorraine médiévales

12/2015

Résistance

La victoire en pleurant. Alias Caracalla (1943-1946)

06/2021

Europe

La question d'Alsace-Lorraine

10/2021

Histoire de France

Des espions partout, en Lorraine et en Alsace avant la Grande Guerre

03/2019

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Histoire de France

Batailles d'Alsace. Hiver 1944-1945

10/2013

Histoire de France

La 1re armée française. Vosges-Alsace, 1944-1945

02/2019

Histoire de France

Soldat en Alsace-Lorraine (1939-1940). Récits de guerre et de captivité Tome 1

04/2017

ouvrages généraux

La police secrète de la Wehrmacht en Belgique (1940-1945)

04/2023

Histoire de France

La victoire, c'est le sacrifice

04/2015

Littérature française

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine

02/2009

Histoire de France

Maquis et Maquisards. La Résistance en armes 1942-1944

10/2015

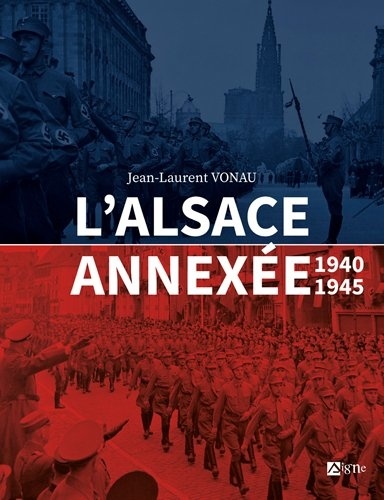

Histoire régionale

L'Alsace annexée 1940-1945

03/2022

Histoire de France

Les généraux français de la victoire 1942-1945

12/2016

Guides gastronomiques

Alsace-Lorraine. Edition 2021

03/2021

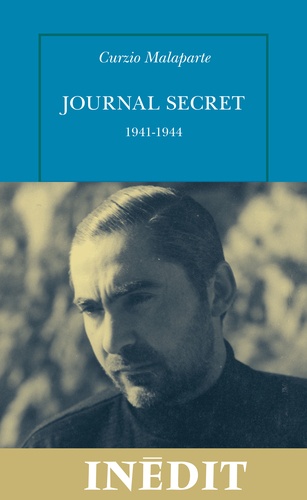

Littérature étrangère

Journal secret (1941-1944)

02/2019

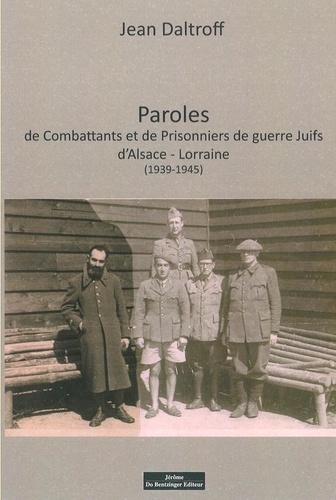

Art grandes civilisations

Paroles de combattants et prisonniers de guerre Juifs d'Alsace-Lorraine (1939-1945)

09/2021

Histoire régionale

Régionalisme et nationalisme en Bretagne (1940-1944)

02/2023

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Histoire de France

Novembre 1954. La révolution commence en Algérie

11/2004

Histoire de France

La Victoire de 8 novembre 1942. La Résistance et le débarquement des Alliés à Alger

10/2012

Histoire de France

La victoire de la famille dans la France défaite. Vichy, 1940-1944

04/2002

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Sciences historiques

Ouvriers de Lorraine (1936-1946). Tome 2, Dans la résistance armée (juin 1941-août 1944)

04/2018

Régionalisme

Lieux secrets de la Résistance. Lyon, 1940-1944, 2e édition revue et augmentée

05/2015

Histoire de France

La Marine de Vichy. Blocus et collaboration (juin 1940 - novembre 1942)

03/2014

Histoire de France

La Résistance en Suisse normande. Le maquis de Saint-Clair (1940-1944)

07/2012

Histoire de France

LA GRANDE HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE : DES PREMIERES VICTOIRES DU JAPON A STALINGRAD ET EL-ALAMEIN. Décembre 1941 / Novembre 1942

09/1993