Jean Paulhan, Henri Pourrat

Extraits

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 2 : Jean Paulhan et Madagascar (1908-1910)

11/1982

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 6 : Correspondance Jean Paulhan-Roger Caillois (1934-1967)

05/1991

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

02/2020

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 3 bis : Les Paulhan. Histoire d'une famille nîmoise

10/1984

Critique Poésie

Jean Paulhan. La poésie, clef de la critique

08/2022

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 9 : Correspondance (1918-1951)

06/1998

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 4 : Correspondance (1925-1940)

10/1987

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 5 : Correspondance (1921-1968)

10/1989

Critique littéraire

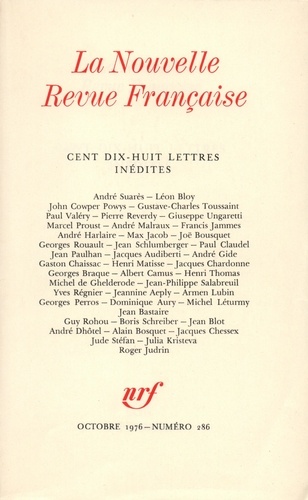

La Nouvelle Revue Française N°286, octobre 1976

10/1976

Histoire littéraire

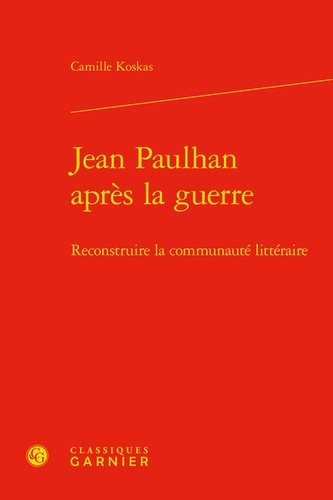

Jean Paulhan après la guerre. Reconstruire la communauté littéraire

12/2021

Critique littéraire

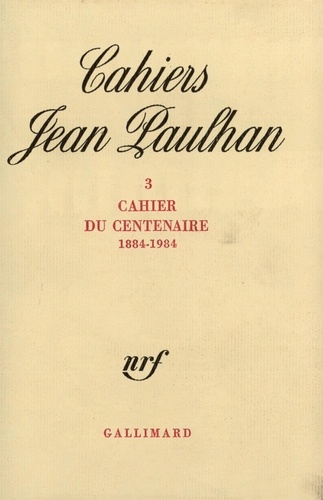

Cahiers Jean Paulhan N° 3 : Cahier du centenaire (1884-1984)

10/1984

Critique littéraire

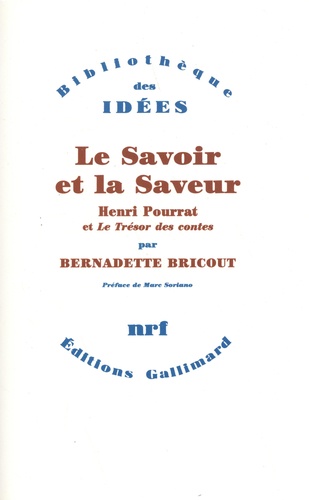

Le savoir et la saveur. Henri Pourrat et Le Trésor des contes

12/1991

Littérature française

Artisans de la terre

11/2006

Littérature française

Le mauvais garçon

06/2001

Littérature française

Le Trésor des contes Tome 1

02/2009

Littérature française (poches)

Contes

11/2010

Littérature française

Dans l'herbe des trois vallées

12/1987

Littérature française

Sous le pommier. Les proverbes de la terre ou le commencement de la sagesse

05/2006

Littérature française

Le Trésor des contes Tome 2

02/2009

Littérature française (poches)

Le trésor des contes. Les amours

05/2003

Littérature française

Le Trésor des contes Tome 6 : Les Fous et les sages

04/1986

Critique littéraire

Almanach des saisons

10/1984

Littérature française

Histoire des gens dans les montagnes du Centre. Des âges perdus aux temps modernes

06/2017

Sciences historiques

Histoire du paysan. L'homme à la bêche

08/2019

Musées français

L'Harmas Jean-Henri Fabre. Le guide

03/2024

Critique littéraire

Choix de lettres / Jean Paulhan Tome 1 : La Littérature est une fête

02/1986

Critique littéraire

Paulhan et son contraire

10/2011

Critique littéraire

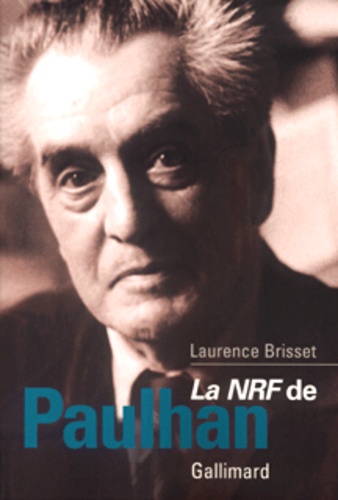

La NRF de Paulhan

02/2003

Littérature française

Mescaline 55

06/2014

Littérature française

Henri ou Henry. Le roman de mon père

05/2006