Ernest Renan

Extraits

Philosophie

Témoins du futur. Philosophie et messianisme

08/2003

Critique littéraire

Utopie et désenchantement

01/2001

Beaux arts

Une nouvelle introduction à l'art du XXe siècle

09/2004

Cinéma

Tambour battant. Mémoires de Volker Schlöndorff

09/2009

Histoire de France

Objectifs Grande Guerre. Sur la ligne de front telle que photographiée de 1914 à 1918

12/2015

Littérature française

Nos terres promises Tome 3 : Mazel tov

04/2024

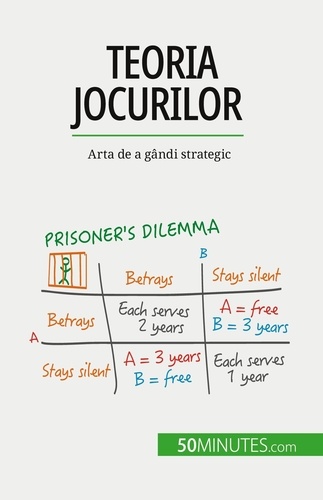

Stratégie d'entreprise

Teoria jocurilor. Arta de a gândi strategic

01/2023

Sociologie

Défense des sciences humaines. Vers une désokalisation ?

04/2022

Littérature française

Plus de lumière !

03/2023

Littérature étrangère

Modène 1831. La ville de la Chartreuse

08/2016

Sciences politiques

Souvenirs de police. La France des faits divers et du crime vue par des policiers (1800-1939)

11/2016

Comics

L'ombre de la nuit

11/2018

Récits de voyage

Berlin, escapades littéraires

05/2017

Cinéma

Hawks. Biographie

11/1999

Beaux arts

Autoportraits cachés

10/2020

Philosophie

Osons l'utopie pour construire un monde meilleur. Esquisse d'une autobiographie politique

10/2019

Philosophie

Theodor W. Adorno, un des derniers génies

01/2019

Notions

Ce qui nous soulève. Tome 2, Imaginer recommencer

InsoliteCNL – De quoi procèdent nos gestes de soulèvement ? D'une certaine puissance à en finir avec quelque chose. Mais, aussi, à imaginer que quelque chose d'autre est en train de recommencer. Ce livre propose les éléments d'une anthropologie de l'imagination politique dont on s'apercevra, très vite, qu'elle ne va pas sans une philosophie du temps et de l'histoire. A la structure tous azimuts du premier volume de cette enquête répond ici un propos concentré sur le moment politique, intellectuel et artistique lié au soulèvement spartakiste de 1918-1919 en Allemagne.

Que se passe-t-il lorsqu'une révolution, ayant chez beaucoup fait lever l'espoir, se trouve écrasée dans le sang ? Que reste-t-il de cet espoir ? On découvre qu'à partir du Malgré tout ! lancé par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg à la veille de leur assassinat, c'est toute la pensée moderne du temps et de l'histoire qui se sera trouvée remise en chantier, " recommencée " : notamment par Ernst Bloch et Walter Benjamin, les deux personnages principaux de ce livre (qui s'opposèrent à la pensée du temps mise en place, à la même époque, par Martin Heidegger). C'est toute une constellation qui gravite ici autour de Bloch et de Benjamin. Elle compte des penseurs tels que Hannah Arendt ou Theodor Adorno, Martin Buber ou Gershom Scholem ; mais aussi des écrivains tels que Franz Kafka ou Kurt Tucholsky ; des dramaturges tels que Bertolt Brecht ou Erwin Piscator ; des artistes visuels tels que George Grosz ou John Heartfield, Käthe Kollwitz ou Willy Römer. La leçon que nous proposent ces survivants d'une " révolution trahie " est considérable. Elle innerve toute la pensée contemporaine à travers le prisme de l'imagination politique. Elle nous incite à repenser l'utopie à l'aune d'un certain rapport entre désir et mémoire : ce que Bloch nommait des images-désirs et Benjamin des images dialectiques. Elle nous aide, ce faisant, à ouvrir la porte et à faire le pas.

10/2021

Histoire internationale

L'incendie du Reichstag et ses suites. Berlin, 27-28 février 1933 - La première étape de la dictature nazie

01/2020

Philosophie

Lumières pour enfants. Emission pour la jeunesse

05/2011

Musique, danse

Le Domaine musical. Pierre Boulez et vingt ans de création comtemporaine

09/1992

Histoire de France

Milena

Surréalisme

Le surréalisme dans l'art américain

05/2021

Littérature française

Le temps des livres est passé

10/2018

Histoire internationale

La Guinée équatoriale aux archives nationales (XVIIIe-début XXe siècles)

12/2015

Littérature française (poches)

6 moments musicaux

01/2016

Poésie

Mémoire vocale. 200 poèmes allemands du huitième au vingtième siècle stockés et modérés par Thomas Kling, Edition

02/2023

CD K7 Littérature

Le Maître et Marguerite

01/2011

Critique littéraire

Correspondance avec Tristan Tzara et Francis Picabia. 1919-1924

12/2017

Histoire internationale

La Waffen SS

01/2019