Canal

Extraits

Humour

Les cahiers d'Esther Tome 7 : Histoires de mes 16 ans

06/2022

Photographie

Portraits / Visages, 1853-2003

10/2003

Spécialités médicales

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 15

01/2019

Policiers

Spy Tome 6 : Feu nucléaire à Indian Point

Littérature étrangère

Je refuse

10/2014

Littérature française

L'année dernière à Marienbad

02/2002

Littérature française

Effets papillon en noir et blanc

02/2018

Littérature française

Ecrire la vie

10/2011

Jardinage

Permaculture. Un guide pour les usagers de la terre

12/2023

Policiers

Alibis : Polar, Noir & Mystère, no 51

03/2015

Histoire des idées politiques

Le culte du moi. sous l'oeil des barbares

05/2023

Littérature étrangère

Relation véridique de l'apparition de Mrs Veal. Edition bilingue français-anglais

12/2012

Littérature française

Les Horizons d'Assia et Marc

03/2010

Littérature étrangère

Aux confins du temps

08/2000

Philosophie

La plus belle histoire de la philosophie

01/2014

Critique littéraire

JOURNAL. Tome 2, 1930-1969

07/1998

Philosophie

Penser la liberté. La décision, le hasard et la situation

02/1994

Littérature française

Le mariage de plaisir

02/2016

Photographes

Heartland. Terre de coeur

11/2023

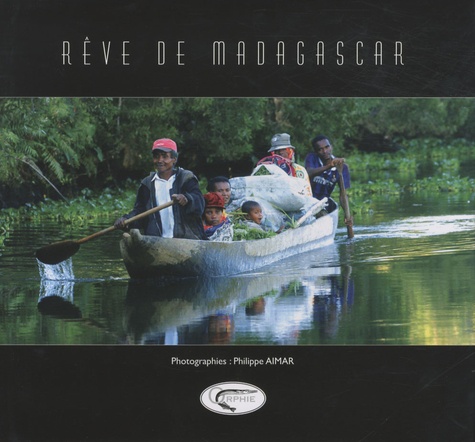

Tourisme étranger

Rêve de Madagascar

02/2010

Sciences historiques

Dans le sillage de La Pérouse. Hommes de mer et d'outremer du Tarn

06/2012

Littérature française

Baron Rouge 19-59

11/2015

Sciences historiques

Robert Faurisson. Portrait d'un négationniste

03/2012

Sociologie

LE VAGABOND ET LA MACHINE. Essai sur l'automatisme ambulatoire, Médecine, Technique et société 1880-1910

08/1983

Littérature étrangère

La maison des souvenirs et de l'oubli

04/2017

Humour

Chroniques de La Montagne 1952-1961

10/2000

Photographie

L'oeil de monsieur Moitié. Un photographe en Pays nantais

09/2019

Ouvrages généraux

Essais. Une oeuvre majeure de Michel de Montaigne (1533-1592) (livre 1)

11/2022

Poésie

Ultima stella. Edition français-italien-frioulan

06/2021

Littérature française

Romans, récits, souvenirs - Tome 1

04/2023