L'Impensable Défaite. L'Allemagne déchirée, 1918-1933

Extraits

Romans policiers

Les romans durs. Volume 3, 1937-1938, Edition 2023

01/2023

Récits de voyage

Loin de New York. Reportages et photographies (1936-1938)

09/2006

Sciences historiques

Correspondance. Volume 3, Les Annales en crises (1938-1943)

01/2004

Résistance

France Bloch-Sérazin. Une femme en résistance (1913-1943)

03/2019

Première guerre mondiale

"Je t'écris dans le fond d'un trou". Lettres de guerre de Maurice Gastellier (1913-1919)

06/2023

Histoire de France

L'aviation durant la Grande Guerre 1914-1918

02/2018

Romans historiques

D'un jour à l'autre 1914-1918

03/2018

Histoire internationale

La Suisse face à l'espionnage (1914-1918)

01/2015

Histoire de France

A l'école de la guerre, 1914-1918

01/2014

Sciences historiques

Autour du Front populaire. Aspects du mouvement social au XXe siècle

04/2006

Entre deux guerres

Faire et défaire la virilité. Les stérilisations masculines volontaires en Europe (1919-1939)

11/2021

Poésie

Puisque l'aube est défaite

07/2014

Manifestes extrémistes

L'organisation de la défaite

12/2021

Géopolitique

La défaite de l'Occident

01/2024

Histoire de la danse

Nijinsky 1913. L'ANNÉE DU SACRE

03/2024

Actualité et médias

L'Allemagne paiera

09/2013

Actualité et médias

Vive l'Allemagne !

10/2013

Humour

Quelques meneurs d'hommes

06/2002

Poésie

Patrie déchirée

10/2022

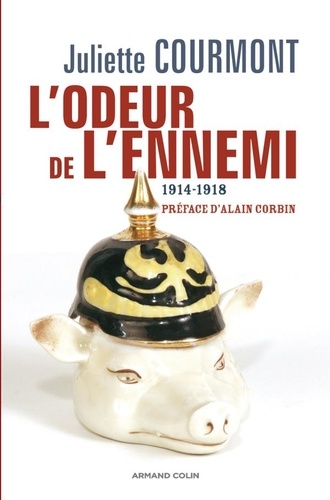

Histoire de France

L'odeur de l'ennemi. L'imaginaire olfactif en 1914-1918

10/2010

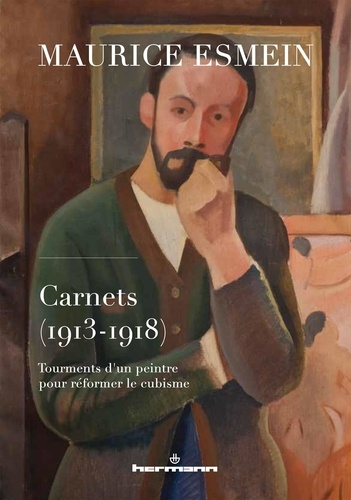

Histoire de la peinture

Carnets (1913-1918). Tourments d'un peintre pour réformer le cubisme

11/2022

Critique littéraire

CHRONIQUES. Tome 1, 1918-1932

11/1998

Histoire de France

1914-1918 dans la Marne, les Ardennes et la Belgique occupées. Deux témoignages inédits incluant le début de l'occupation française en Allemagne vaincue (1919)

03/2014

Histoire internationale

Un rebelle dans la révolution. Allemagne 1918-1921

11/2018

Théâtre

L'avènement d'Hitler

11/2010

Beaux arts

Portfolio Paul Klee. 9 peintures

08/2020

Sciences historiques

A l'Est, la guerre sans fin. 1918-1923

10/2018

Beaux arts

Monumental Décembre 1993 : 1913-1993. Anniversaire de la loi sur les monuments historiques

12/1993

Histoire de France

La vie de Berthe. Langast 1930-1953

11/2020

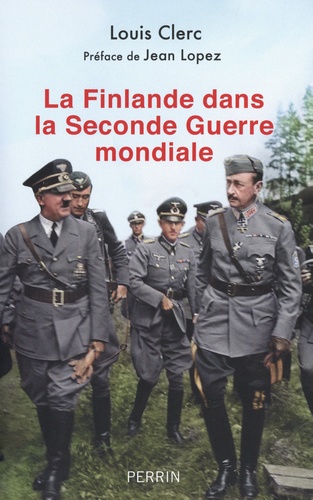

ouvrages généraux

La Finlande dans la Seconde Guerre mondiale (1938-1948)

05/2023