Ardennes 1944. Le va-tout de Hitler

Extraits

Beaux arts

Correspondance 1946-1964

08/2013

Histoire de France

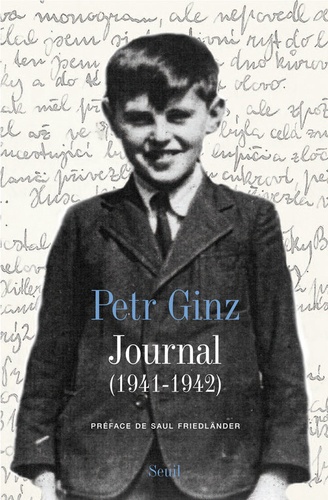

Journal. (1941-1942)

03/2010

Littérature étrangère

Journal 1946-1949

12/1964

Histoire internationale

Auschwitz. 1940-1945

03/2014

Sciences historiques

Histoire de la 1re division blindée polonaise (1939-1945). L'odyssée du phénix

02/2019

Poésie

En pays partagé. Poèmes retrouvés 1940-1946 & poèmes 1989-1994

03/2016

Régionalisme

Chroniques de guerres en Roannais 1814-1914-1944

12/2014

Histoire de France

La colonie des enfants d'Izieu 1943-1944

04/2012

Théâtre

Le théâtre français des années noires (1940-1944)

11/2015

Histoire de France

Incarcérer les collaborateurs. Dans les camps de la Libération, 1944-1945

03/2015

Histoire de France

Guerre aux civils - guerre des civils dans les Ardennes envahies de 1914 à 1918

05/2012

Histoire de France

Les Collaborateurs. 1940-1945

01/1976

Critique littéraire

Minuit. Les Aventuriers de l'art moderne (1940-1944)

01/2012

ouvrages généraux

Massacres oubliés dans les Hauts-de-France 1940-1944

02/2023

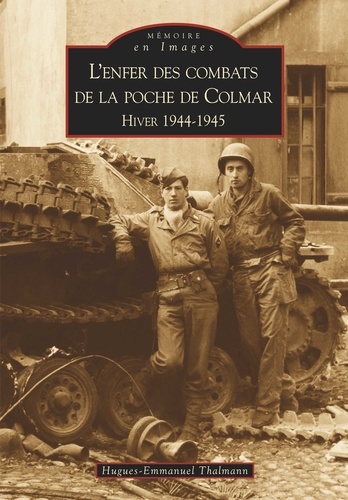

Histoire de France

L'enfer des combats de la poche de Colmar. Hiver 1944-1945

09/2010

Droit

La Résistance dans la pratique judiciaire (1940-1944)

11/2012

Résistance

Le choix de la Résistance. Histoires d'hommes et de femmes (1940-1944)

08/2021

Résistance

La prise de pouvoir par le Général de Gaulle 1940-1944. Etude historique

10/2022

Ouvrages généraux

Koursk. L'été où Staline a vaincu Hitler 5 juillet-23 août 1943

11/2021

Histoire internationale

La catastrophe allemande (1914-1945)

01/2014

Poésie

Poésie 1964-1974. La compil

04/2000

Histoire de France

La vie à en mourir. Lettres de fusillés, 1941-1944

05/2006

Histoire de France

L'étau. Le siège de Leningrad, juin 1941-janvier 1944

05/2011

Histoire de France

Le marché de l'art sous l'Occupation (1940-1944)

02/2019

Sports

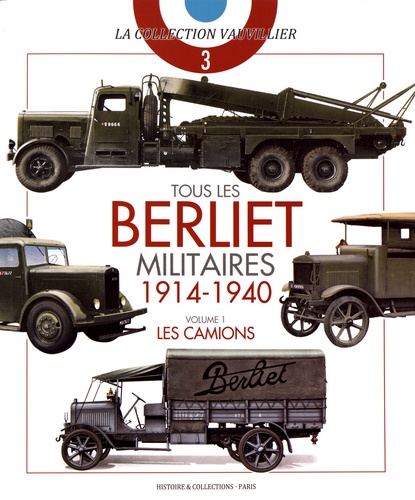

Tous les Berliet militaires 1914-1940. Volume 1, Les camions

06/2019

Sports

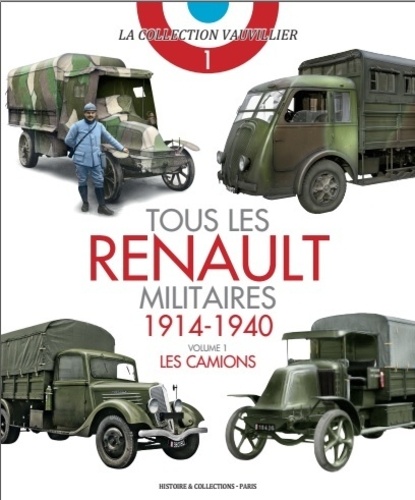

Tous les Renault militaires (1914-1940). Volume 1, Les camions

06/2018

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Cantal

06/1986

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Dordogne

06/1974

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Vienne

06/1974

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Gironde

06/1974