Les "anonymes" de la Résistance en France (1940-1942). Motivations et engagements de la première heure

Extraits

Poésie

Épreuves, exorcismes. 1940-1944

01/1989

Littérature française

Déposition. Journal 1940-1944

01/2006

Histoire de France

Radio libre. 1940-1945

Résistance

Radio Libre. 1940-1945

04/2024

Ouvrages généraux

Les grandes affaires de la Libération. 1944-1945

05/2021

Militaire

La première armée française. De la Provence à l'Allemagne, 1944-1945

05/2021

Religion

L'Eglise et les ouvriers en France (1840-1940)

03/1984

Religion

L'Eglise et les ouvriers en France (1940-1990)

01/1991

Histoire littéraire

La Terreur dans la France littéraire des années 1950. 1945-1962

05/2021

Histoire de France

LA WALLONIE LIBéRéE (1944-1945)

08/2019

Histoire internationale

La fin. Allemagne (1944-1945)

05/2014

Sciences historiques

La Leibstandarte. Ardennes 1944-1945

01/2018

Musique, danse

Premières chansons (1942-1949). Avec 1 CD audio

03/2016

Critique

Journal de guerre. Roumanie, France, Suisse (1943-1945)

11/2023

Littérature française (poches)

Une enfance en Charente. 1940-1947

06/2018

Ouvrages généraux

Compiègne. Des ruines à la renaissance 1940-1945

02/2021

Histoire de France

Les orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurs français (1940-1945)

09/2015

Histoire de France

Les orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurs français (1940-1945)

03/2001

Sciences historiques

Billom 1941-1943

12/2013

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

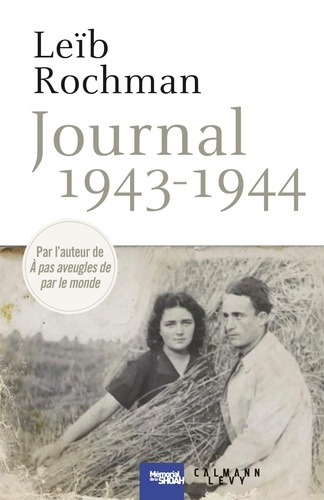

Histoire internationale

Journal 1943-1944

02/2017

Histoire de France

Ardenne. 1944-1945

06/2019

Littérature étrangère

Journal 1946-1949

12/1964

Histoire de France

Comment sont-ils devenus résistants ? Une nouvelle histoire de la résistance (1940-1945)

04/2017

Histoire de France

La Marine de Vichy. Blocus et collaboration (juin 1940 - novembre 1942)

03/2014

Histoire de France

René et Marguerite Pellet, de la pédagogie à la résistance. Réseau Marco-Polo, Lyon, 1942-1944

03/2018

Histoire de France

Journal des années noires. 1940-1944

07/2014

Sciences historiques

Le Canigó, terre de résistance 1940-1944. Edition bilingue français-catalan

07/2020

Histoire de France

Dora. Le tunnel de la mort (1940-1945)

01/2011

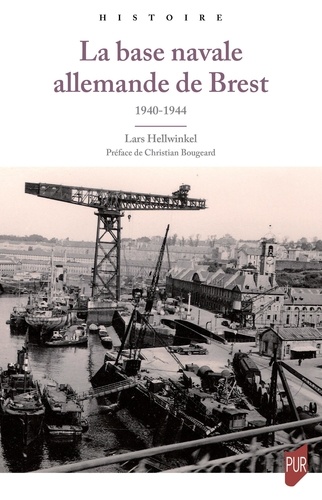

Allemagne

La base navale allemande de Brest. 1940-1944

03/2022