Fernando Ferreira

Extraits

Histoire de France

Histoire monde, jeux d'échelles et espaces connectés. 47e Congrès de la SHMESP (Arras, 26-29 mai 2016)

10/2017

Histoire régionale

Mémoires normandes pour une autre histoire de la Normandie

03/2021

Littérature française

La 628-E8. Un récit d'Octave Mirbeau

01/2023

Portugal

Comptoirs du monde. Les Feitorias portugaises, XVe-XVIIe siècles

06/2022

Musique, danse

Le Cid. une pièce de théâtre en vers et alexandrins de Pierre Corneille

11/2022

Musique, danse

Ma passion pour le spectacle. Souvenirs de plus d'un demi-siècle d'activité (1953-2010)

01/2010

Beaux arts

Au sud d'Eden. Des Américaines dans le Sud de la France (Années 1910-1940)

02/2006

Ouvrages généraux et thématiqu

Ce que l'occident et l'orient doivent à la civilisation arabo-musulmane médiévale

01/2022

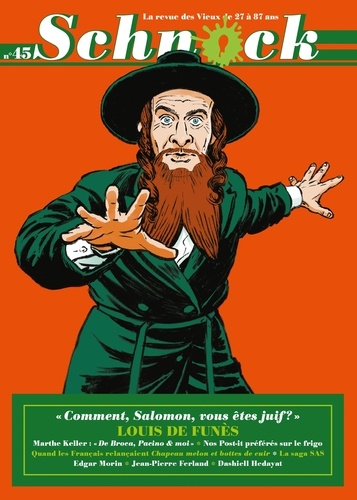

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

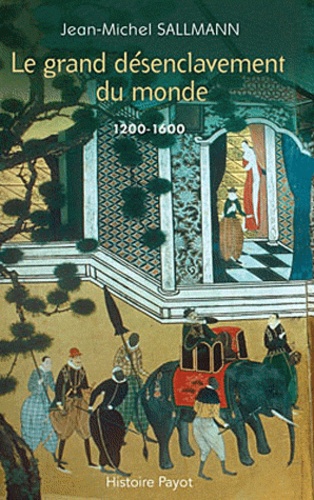

Histoire internationale

Le grand désenclavement du monde. 1200-1600

04/2011

Pléiades

Le Livre des Exemples. Tome 2, Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb

11/2012

Histoire de France

Chantres maudits de l'Europe nouvelle ! Conférences du Groupe Collaboration

08/2014

Sciences politiques

Dans les archives inédites des services secrets : un siècle d'histoire et d'espionnage français (1870-1989)

10/2010

Histoire internationale

Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. La pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales. Travaux de l'Université d'été de Cracovie 29 août-4 septembre 2010

02/2013

Littérature française

Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers

01/2020

Littérature francophone

Back to les cévennes

09/2021

Pléiades

Oeuvres autobiographiques complètes. 2 volumes

05/2013

Pléiades

Oeuvres autobiographiques complètes. Volume 2

05/2013

Pléiades

Oeuvres autobiographiques complètes. Tome 1

05/2013

Droit

Droit social international et européen en mouvement. Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière

06/2019

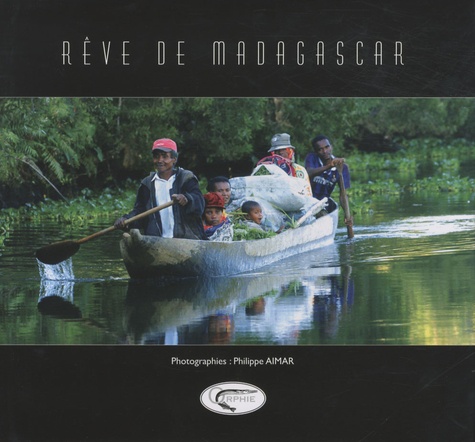

Tourisme étranger

Rêve de Madagascar

02/2010