La revue Maghreb (1932-1936). Une publication franco-marocaine engagée

Extraits

Sciences historiques

Les Tsiganes en France 1939-1946

11/2015

Ouvrages généraux et thématiqu

De Staline à Hitler. Mémoires d'un ambassadeur (1936-1939)

02/2021

Critique littéraire

Chroniques du Caire (1937-1939). Une certaine idée de la critique

06/2019

Littérature française

L'homme de cristal

01/1967

Russie

Cauchemar en URSS. Les procès de Moscou 1936-1938

11/2021

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 27, Romans Tome 9 (1932-1937)

08/2013

Récits de voyage

Loin de New York. Reportages et photographies (1936-1938)

09/2006

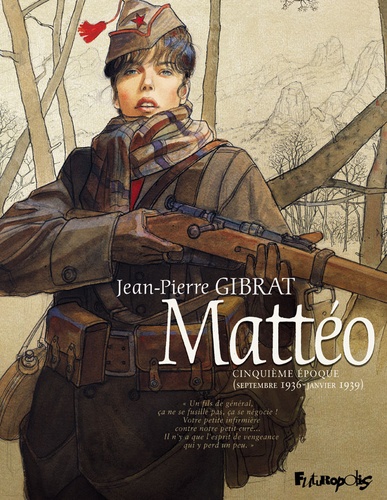

BD tout public

Mattéo Tome 5 : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939)

11/2019

Histoire de France

Souvenirs d'une ambassade à Berlin. Septembre 1931 - octobre 1938

01/2016

Littérature française

Chronique d'une famille française. 1932-1962

09/2021

Philosophie

Correspondance 1933-1963

08/2012

Ouvrages généraux

Journal (1912-1939)

09/2022

Histoire internationale

La marine française et la guerre civile d'Espagne, 1936-1939

06/1993

Concours

La Seconde République espagnole. Le projet modernisateur d'une démocratie réformiste (1931-1936)

12/2023

Critique littéraire

Documents diplomatiques français. 1938 – Tome VI (1er décembre 1938 – 31 janvier 1939)

09/2011

Histoire internationale

Le Maghreb dans la guerre. 1939-1945

06/2018

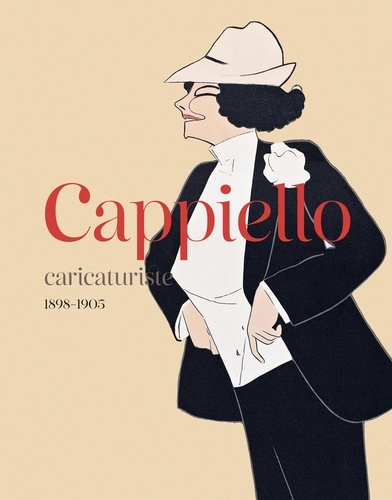

Dessin

Cappiello. Caricaturiste (1898-1905)

05/2024

Littérature française

La vie commence de l'autre côté du désespoir

01/2018

Beaux arts

L'institution de la conservation du patrimoine culturel dans l'Entre-Deux-Guerres

03/2017

Histoire de France

La France des camps. L'internement, 1938-1946

03/2002

Histoire internationale

Journal politique. Tome 1, août 1937 - septembre 1939

04/2015

Littérature française

Du côté de chez Marianne. Chroniques 1933-1937

10/1989

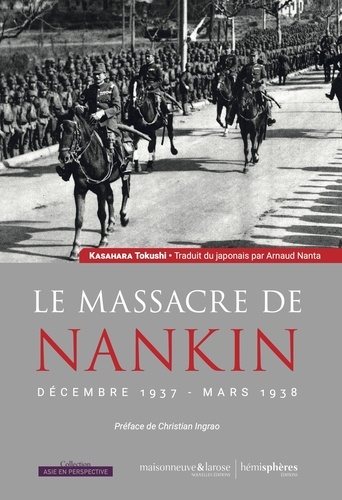

Entre deux guerres

Le massacre de Nankin. Décembre 1937-Mars 1938

04/2024

Littérature française

Haut mal

11/1990

Philosophie

Ecrits philosophiques allemands (1923-1932)

06/2018

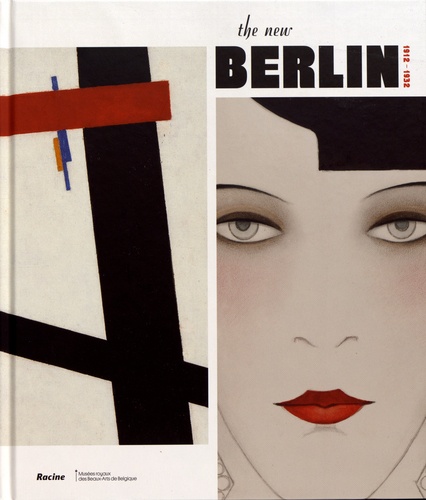

Beaux arts

The New Berlin (1912-1932)

11/2018

Ecrits sur l'art

Rosalie de Montparnasse. 1912-1932

03/2023

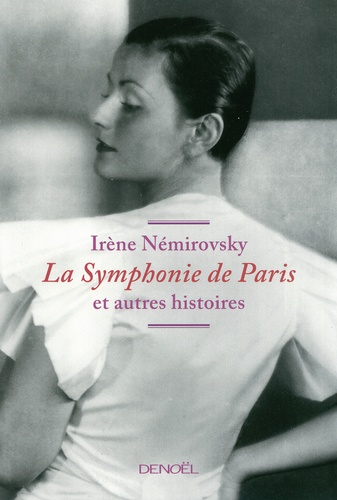

Littérature française

La Symphonie de Paris et autres histoires

06/2012

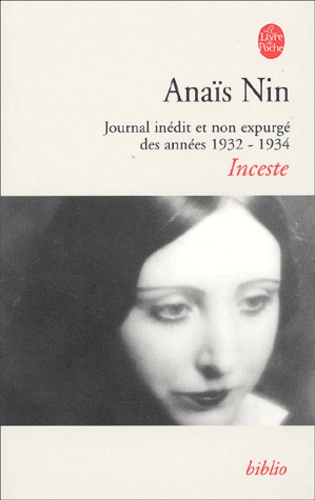

Poches Littérature internation

Inceste. Journal inédit et non expurgé des années 1932-1934

04/2002

Vichy

Refaire la France

03/2023