Justine Reix

Extraits

Histoire de France

Chevalerie et christianisme aux XIIe et XIIIe siècles

12/2011

Théologie

La vertu de la solidarité pour une culture de la rencontre et un vrai développement de tous les hommes et de toutes les sociétés

02/2021

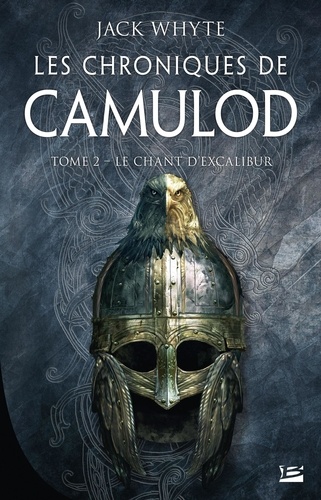

Fantasy

Les chroniques de Camulod Tome 2 : Le chant d'Excalibur

02/2021

Incapacité, tutelle

Tutelle, curatelle, etc. Guide juridique et pratique sur... la tutelle, la curatelle, l'habilitation familiale et autres mesures...

01/2023

Histoire du droit

La cassation française à l'épreuve du nombre. Chronique d'une émancipation inachevée

09/2021

Moyen Age

Les Chroniques de Camelot Tome 2 : Le Chant d'Excalibur

07/2022

Droit

Code civil annoté. Edition 2021

07/2020

Droit pénal

Droit et pratique des saisies et confiscations pénales. Edition 2024-2025

Droit pénal

Droit et pratique des saisies et confiscations pénales. Edition 2022-2023

09/2021

Droits de l'homme

Les grands textes de libertés et droits fondamentaux. Edition 2021

08/2021

Littérature française

Rivarol, Chamfort, Vauvenargues. L'art de l'insolence

03/2016

Droit

Les droits de la reine. La guerre juridique de Dévolution (1661-1674)

05/2018

Esotérisme

La Complexité de la Franc-Maçonnerie. Approche historique et philosophique

02/2018

Histoire de France

Dictionnaire des combattants de la Manche "morts pour la France" 1914-1918. 2 volumes, 2e édition

05/2015

Droit fiscal communautaire

La création du Parquet européen. Simple évolution ou révolution au sein de l'espace judiciaire européen ?

03/2021

discriminations, exclusion, ra

Le match pour l'égalité. L'hommage de la NBA à Martin Luther King

10/2022

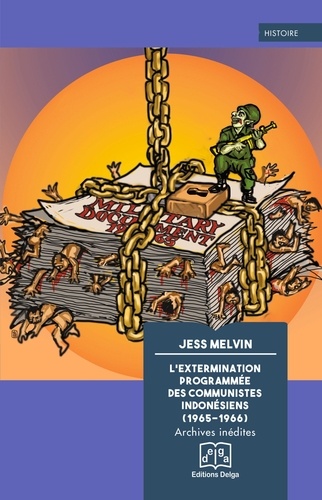

Cinquième République

L'extermination programmée des communistes indonésiens (1965-1966). Archives inédites

02/2023

Travail social

Le peuple d’ici-bas. Christine Brisset, une femme ordinaire

10/2022

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 5/2021 : Du droit à la littérature

05/2021

Sciences politiques

Souvenirs de police. La France des faits divers et du crime vue par des policiers (1800-1939)

11/2016

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Pédagogie

Les jeunes raccrocheurs. Agir et s'engager en commun

08/2019

Régionalisme

Les châteaux historiques du Roannais. Volume 2

12/2012

BD tout public

La revue dessinée N° 29, automne 2020

09/2020

Sciences politiques

Fédération mondiale. Un Etat pour tous les citoyens du monde

11/2018

Littérature française

Le loup des mers. de Jack London

11/2022

Littérature étrangère

Le Dernier combat de Mèmed le Mince

03/1989

Religion

"Réduire les huguenots". Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle

11/2010

Religion

La Prophétie du Lion, tome 1

04/2019

Droit comparé

Comparaison du droit français et du droit roumain des sûretés

02/2021