Guillaume Lallemand

Extraits

Histoire de France

Napoléon II

12/1996

Romans historiques

Civetta. L'égérie du peintre

11/2019

Policiers

NNT visions. L'ennemi invincible

04/2019

Philosophie

La lutte, pas la guerre. Ecrits pacifistes radicaux (1918)

11/2018

Policiers

Sherlock Holmes : son dernier coup d'archet

01/2016

Critique littéraire

Description du tableau cosmique. Edition bilingue français-grec ancien

09/2015

Beaux arts

Des musées de Metz au musée de la cour d'or. Histoire des collections, reflets d'un territoire

10/2018

Littérature étrangère

Le voyage de Kokochkin

02/2012

Sociologie

Esquisse d’une théorie générale de la magie

02/2023

Notions

Communauté ou société. . Tönnies versus Hobbes

03/2023

Littérature française

Manuscrits de guerre

04/2011

Romans historiques

Les eaux de la colère

05/2021

Littérature étrangère

La femme sur l'escalier

03/2016

Archéologie

Archéologie médiévale N° 51/2022

03/2022

Littérature française

Fils de houilleur

09/2010

Histoire internationale

L'amiral Horthy. Régent de Hongrie

09/2014

Psychologie, psychanalyse

La vie de Paul Diel

01/2018

Sciences politiques

Sociologie du crime politique. L'être humain à l'époque de son inutilité

08/2013

Iconographie

Mensonges en perspective. Les images après la Pêche miraculeuse de Konrad Witz

11/2022

Allemagne

Février 33. L'hiver de la littérature

01/2023

Critique Poésie

Dans une rime de bois. Deux poèmes de Mahmoud Darwich

02/2023

Littérature française

Les Orphelins

01/2023

Inde

Histoire de la civilisation indienne. Tome 1 L'Inde ancienne et médiévale : De la civilisation de l'Indus-Sarasvatet#299; aux invasions musulmanes

01/2023

Histoire internationale

Histoire des Togolais, Des origines aux années 1960

06/2011

Revues

Revue internationale d'éducation N° 91, décembre 2022 : Les syndicats d'enseignements au XXIe siècle

01/2023

Cinéma

Mémoires d'un fils à papa

01/2014

Littérature française

Le prix de la liberté. Les mémoires d'un naïf optimiste

06/2014

Histoire internationale

Histoire de l'Europe éditée d'après les carnets de captivité (1916-1918). 2 volumes

11/2014

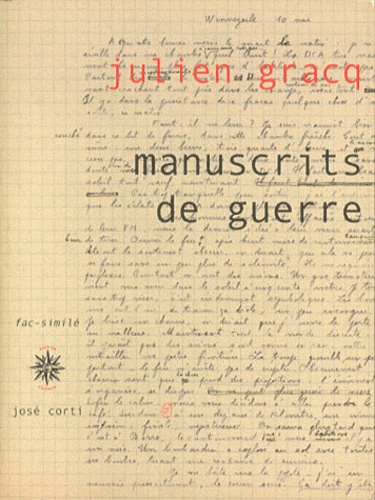

Littérature française

Manuscrits de guerre. Edition fac-similé

04/2011

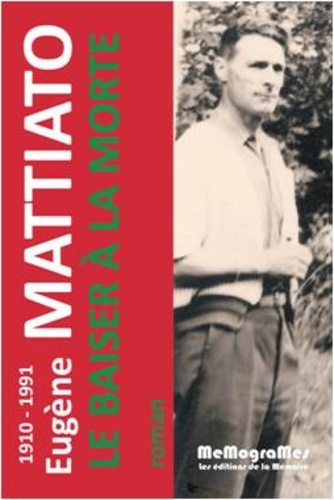

Littérature française

Le baiser à la morte

09/2010