Goat Mountain

Extraits

Littérature française

Vivre vite

01/2015

Sciences politiques

Boys Don't Cry! Les coûts de la domination masculine

04/2012

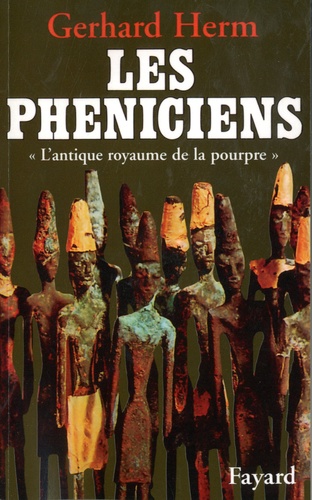

Histoire ancienne

Les Phéniciens. "L'antique royaume de la pourpre"

11/1996

Beaux arts

Le vent se lève

06/2020

Livres 3 ans et +

Fanette et Filipin N°23 Hiver

12/2018

Littérature française

L'escale

05/2017

Critique

La Table ronde des Powys

03/2022

Littérature française

Choisir le Fleuve. Du Mékong à la Seine

06/2023

Littérature française

Si le grain ne meurt. L autobiographie d andre gide

02/2023

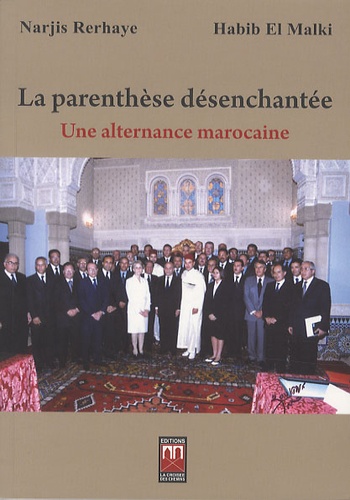

Histoire internationale

La parenthèse désenchantée. Une alternance marocaine

05/2011

Critique littéraire

Lope de Vega

02/2002

Télévision, radio

La Cinq. L'histoire secrète

11/2023

Littérature française

Chambres de verdure

01/2004

Littérature française

LES GREGOIRE TOME 2 . FUMEES DE VILLAGE

04/1985

Critique littéraire

Discours sur l'universalité de la langue française. Précédé de La Langue humaine

02/2013

Religion

Dictionnaire encyclopédique de Marie

04/2015

Sociologie

La culture de masse. Promesses et détresse

10/1969

Histoire

Histoire Auguste et autres historiens païens

11/2022

Histoire internationale

Lettres d'ailleurs. Dévoilements préliminaires d'une Prise de l'"Epervier" du Cameroun

12/2011

Beaux arts

Hugo Capron. Corpus Painting

02/2023

Divers

Lapérouse 64

09/2023

Rois de France

Histoire des rois et reines de France

09/2023

Rock

De la musique plein la tête. Des années pop aux années punk

11/2021

XXe siècle

Eternelle

Romance sexy

Il était une fois Noël. Tome 6

12/2021

Littérature française

Le sens de l'orientation

01/2015

Littérature érotique et sentim

Frissons nocturnes Tome 2 : Coquineries littéraires

03/2020

Littérature érotique et sentim

Histoire merveilleuse et édifiante de Godemiché. Histoire de Suzon et des deux présidents à mortier ; Histoire du sage Pangloss

02/2018

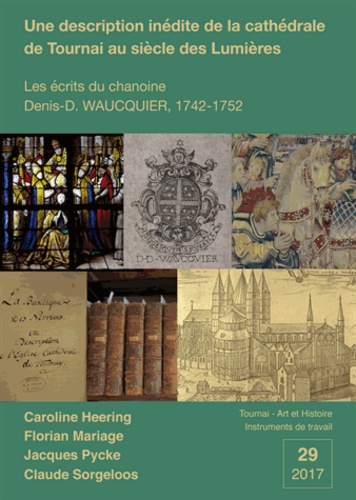

Sciences historiques

Une description inédite de la cathédrale de Tournai au siècle des Lumières. Les écrits du chanoine Denis-D. Waucquier, 1742-1752

11/2017

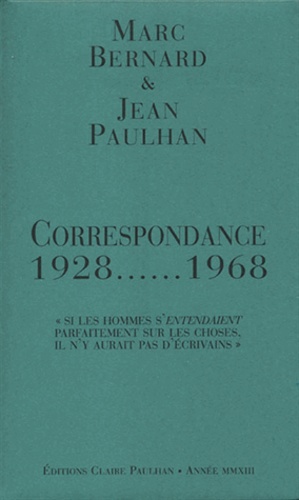

Critique littéraire

Correspondance 1928-1968

11/2013