Juliette Chabre

Extraits

Romans, témoignages & Co

Devenir. Edition à destination de la nouvelle génération

08/2021

Récits de voyage

En descendant les fleuves. Carnets de l'Extrême-Orient russe [EDITION EN GROS CARACTERES

04/2012

Littérature étrangère

L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche

10/2012

Littérature étrangère

Fiançailles

09/2013

Littérature érotique et sentim

Troubled hearts - Tome 1. Juste un défi entre nous

09/2019

Littérature française

Les faux experts. Ils savent tout...

03/2024

Littérature érotique et sentim

Juste une mise au point. Romance

09/2019

Critique littéraire

De l'écolier à l'écrivain. Travaux de jeunesse (1884-1895)

À l'occasion du Centenaire de la mort de Marcel Proust, Classiques Garnier publie le 9 novembre De l’écolier à l’écrivain. Travaux de jeunesse (1884 - 1895), un ouvrage intégralement composé d’écrits inédits de Proust. Cet ouvrage exhume un ensemble de travaux philosophiques et littéraires réalisés par le jeune Marcel Proust dans le cadre de sa scolarité : les premières rédactions enfantines, les dissertations du lycée Condorcet et de la Sorbonne, ses « réflexions » personnelles, un poème en prose et un recueil de maximes dont on n’avait pas soupçonné l’existence.

Cette édition abondamment annotée par Luc Fraisse, tirée du fonds Marcel Proust des archives personnelles de Bernard de Fallois, questionne la culture de l’écrivain en devenir. Le lecteur verra à travers ces pages le style convenu de l’exercice scolaire se muer progressivement en une écriture personnelle, qui annonce déjà celle d’À la recherche du temps perdu.

Ces maximes et réflexions, aucun professeur n’impose au jeune écrivain de les concevoir. Si l’on y reconnaît à l’évidence, au filtre de citations et d’allusions, l’influence des Caractères de La Bruyère et des Pensées de Pascal, qui affleureront tout autant à la surface des phrases de la Recherche, l’heure n’est plus à confectionner un « À la manière de » : la manière est de Proust. Maximes et réflexions se succèdent donc, comme un énoncé de lois générales, autour desquelles papillonnent des possibilités de situations et de personnages romanesques, qui meurent et disparaissent avant d’avoir eu le temps de prendre corps.

« Souvent dans une chambre toute simple, où nous entrons sans aucune pensée de fine volupté, un bouquet de fleurs communes, nous surprenant, envoyant au-devant de nous sa fraîche odeur, nous a fait plus vivement éprouver la puissance des fleurs et du parfum que des promenades dans les expositions de fleurs ou les visites dans un salon fleuri des espèces les plus rares et des spécimens les plus beaux. De même nos plus fortes sensations de musique ne m’ont pas été données au concert ou dans le monde, quand une oeuvre était interprétée par des artistes hors ligne, mais dans le salon de ma mère après dîner, quand j’étais obligé par exemple de rester là pendant sa leçon d’accompagnement donnée par un mauvais professeur de violon et que je m’étais assis avec résignation près du feu avec l’intention de penser à tout autre chose. Quelquefois aussi à la campagne, ou dans un hôtel au bord de la mer, les soirs de pluie où il fallait subir la compagnie et les talents d’une vieille dame viennoise ou d’un jeune russe. Ne m’attendant pas à une jouissance artistique, ne m’évertuant pas à n’en rien perdre, j’étais dans des conditions d’autant meilleures pour la goûter. Je ne m’étais pas fait beau comme en allant au concert pour être admiré des autres auditeurs, puisque j’étais seul ou au milieu d’inconnus. Je ne pensais ni à l’œuvre ni à l’exécutant. J’étais au fond d’un fauteuil, en chaussons, et c’est comme cela que la musique me prenait, et prenait mon âme, non pas vidée soigneusement par l’attention pour mieux la recevoir, mais surprise toute pleine, avec tous ses rêves au nid. »

Marcel Proust, De l’écolier à l’écrivain, p. 134.

Littérature étrangère

Granny webster

05/2011

Sciences politiques

Les chemins de Damas. Le dossier noir de la relation franco-syrienne

10/2014

Sociologie

L'incendie de l'hôtel Paris-Opéra, 15 avril 2005. Enquête sur un drame social

03/2018

Eco-construction

Tiny house : petite maison, grande aventure

10/2022

Thèmes photo

Quoi qu'il en soit

06/2023

Critique littéraire

Mon Kafka. Kafka, l'unique

10/2015

Littérature étrangère

C'est ainsi

02/2012

Ethnologie

Résistance et utopie dans l'Amazonie péruvienne. Le sel de la montagne

09/2015

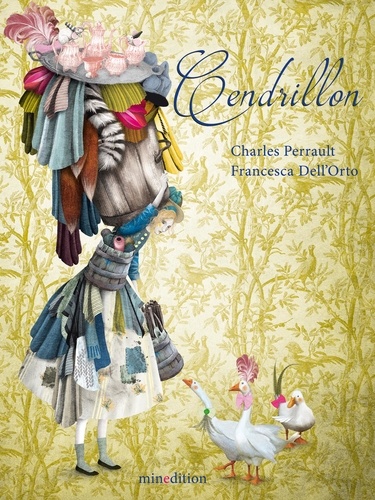

Livres 3 ans et +

Cendrillon

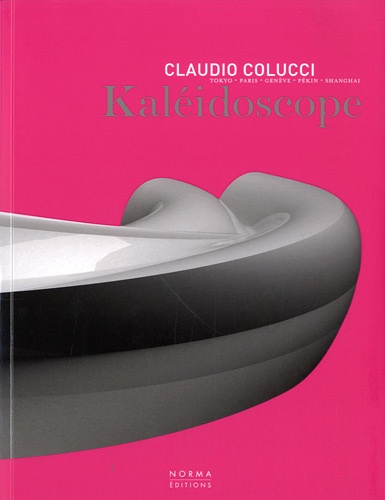

Décoration

Kaléidoscope. Claudio Colucci

09/2012

Théâtre

Rire et sourire

03/2009

Livres animés (3 ans et +)

Cendrillon. Pop-up

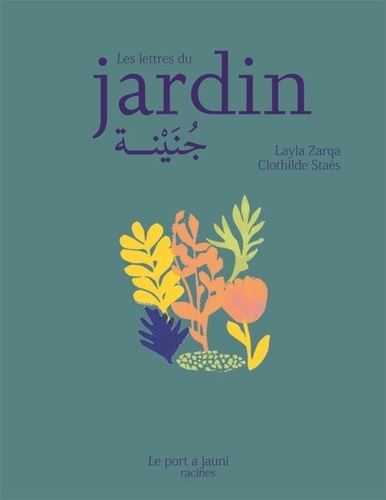

Poésie

Les lettres du jardin

03/2023

Beaux arts

Les Cahiers de l'Agart N° 2 : Machine

06/2019

Littérature française

L'Autre Livre

10/2022

Religion

Une brève histoire du christianisme

10/2012

Autres éditeurs (P à T)

Les lettres du rêve

03/2023

Muséologie

A monde nouveau, nouveaux musées. Les musées, les monuments et la communauté réinventée

11/2021

Ethnologie et anthropologie

Inde - Chine - Mexique. Philosophie de l'histoire

11/2021

Droit

Etudes offertes à Jacques Combret

09/2017

Linguistique

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes volume 95-1. Fascicule 1

11/2022

Droit communautaire

Le principe électif dans l'Union européenne

12/2021