Copy Kat

Extraits

Ecrits sur l'art

Le bonheur dans la littérature et la peinture

09/2022

Ecrits sur l'art

La Part de l'Oeil N° 38/2024 : Esthétique du vivant et morphodynamique. René Thom et la plasticité des formes

03/2024

Criminalité

Le combat continue. Résister à la mafia et à la corruption

02/2012

Littérature érotique et sentim

À la conquête du plaisir. Romance contemporaine

12/2019

Santé, diététique, beauté

Alzheimer

09/2019

Littérature française

Vertiges

08/2013

Romans historiques

Dernier convoi pour Buchenwald

05/2013

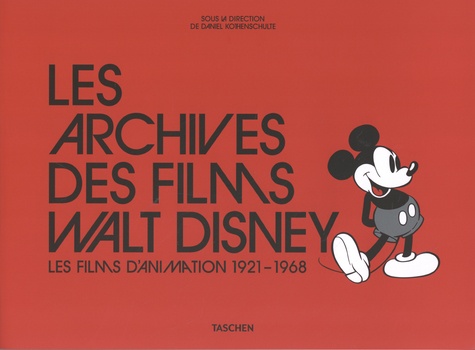

Dessins animés

Les archives des films Walt Disney. Les films d'animation 1921-1968, Edition bilingue français-anglais

02/2022

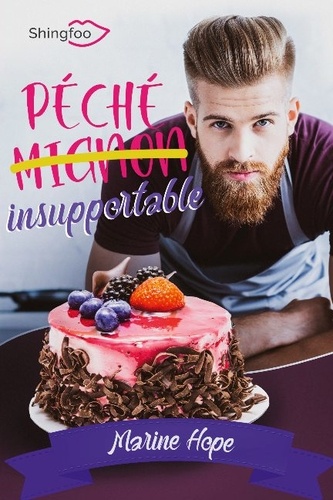

Romance sexy

Péché Mignon Insupportable

09/2021

Philosophie

Morale. Edition revue et corrigée

07/1967

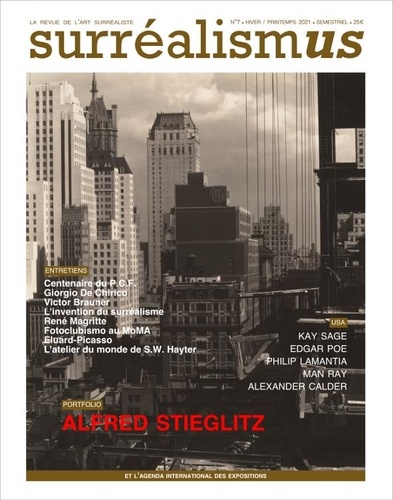

Beaux arts

Surréalismus N° 7, hiver/printemps 2021 : Le surréalisme aux USA

12/2020

Pléiades

Oeuvres. Coffret en 2 volumes, Tomes 1 et 2

11/2015

Pléiades

Oeuvres. Tome 2

11/2015

Pléiades

Oeuvres. Tome 1

11/2015

Littérature française

Vicki et Mr. Lang

10/2022

Littérature française

Sulak

Littérature française

De fil en aiguille

10/1960

Philosophie

Séminaire la peine de mort. Tome 1, 1999-2000

10/2012

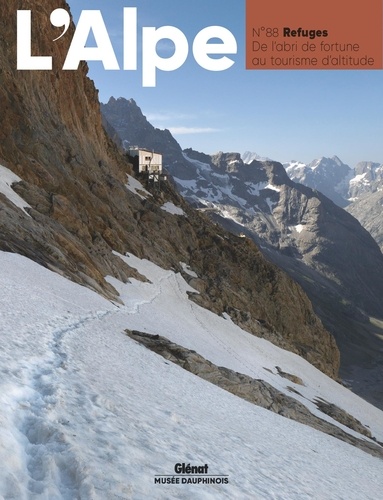

Montagne

L'Alpe N° 88 : Refuges. De l'abri de fortune au tourisme d'altitude

03/2020

Littérature érotique et sentim

Mi-figue Mi-raison - tome 3. Quand l'impossible devient possible

05/2020

Animaux, nature

Alpha chat

09/2013

Revues

Eidôlon N° 133 : L’art du jugement dans et sur les arts

11/2022

Littérature anglo-saxonne

Votez Charlotte Walsh

03/2022

Revues

Kometa N° 2, hiver 2024 : Liaisons dangereuses

01/2024

Science-fiction

Aux douze coups de minuit

03/2019

Romans historiques

Le livre des noms oubliés

07/2023

Autres

Philosophie N° 150, juin 2021

06/2021

Philosophie du droit

Qu'est-ce que la justice ? Suivi de Droit et morale

09/2022

Littérature française

Oligarque

10/2022

Archéologie

Klimonas. Un village néolithique pré-céramique ancien à Chypre, Textes en français et anglais

07/2023