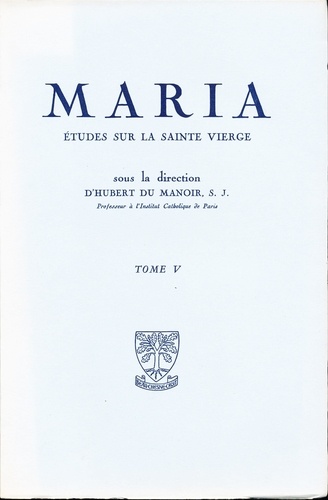

Etudes sur la sainte vierge tv 1958

PREFACE par M. RIQUET, S. LIVRE VII LA SAINTE VIERGE ET L'EXPANSION DU CATHOLICISME CULTE MARIAL DANS LES 'DIFFERENTS PAYS DU MONDE Afrique 1. - Marie et l'Afrique, par J. BOUCHAUD, C. S. Sp. Il. - La dévotion populaire mariale en Egypte, par G. BASETTI-SANI, O. F. M. III. - Marie dans la liturgie copte, par G. GIAMBERARDINI, O. F. M. , membre du Centre d'Etudes Orientales, professeur au Séminaire Oriental Saint-Cyrille IV. - culte de la Sainte Vierge dans les Missions de la Congrégation du Saint-Esprit, par A. CABON, C. S. Sp. V. - La dévotion à la Sainte Vierge dans les Missions des Pères Blancs, par A. ARNOUX VI. - Madagascar, terre de l'Immaculée, par J. -P. GRAUSEM, S. J. , professeur au Séminaire Réiional d'Ambatoroka, Tananarive VII. - culte au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, par L. DENIS, S. J. , directeur de la "Revue du Clergé Africain" VIII. - Basutoland, terre de Marie et notes sur la dévotion mariale en Arique du Sud, par M. FERRAGNE, O. M. I. , directeur du Centre Catholique de Mazenod au Basutoland Amérique IX. - La dévotion à la Sainte Vierge au Canada de langue anglaise, par Son Eminence le Cardinal GUI GAN, Archevêque de Toronto X. - Marie dans l'histoire du Canada Français, par R. BRIEN, de l'Académie Canadienne-Française, président du Centre marial Canadien, directeur de la Revue Marie" XI. - La dévotion mariale des Indiens au Canada, par G. LAVIOLETTE, O. M. I. XII. : - Le culte de Marie en Alaska, par S. LLORENTE, S. J. XIII. - Notre Dame aux Etats-Unis, par D. SARGENT XIV. - Marie aux Etats-Unis, par D. -A. LORD, S. J. XV. - La piété du peuple Mexicain envers la Vierge Marie, par J. -A. ROMERO, S. J. XVI. - Le culte marial en Amérique Centrale (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama) et aux Antilles (Cuba et Porto-Rico), par F. ARGÜELLO XVII. - Le culte marial dans les Antilles et dans Guyane française (Républiques Dominicaine et d'Haïti, Martinique, La Guadeloupe), par A. CABON, C. S. Sp. XVIII. - La dévotion mariale en Argentine, par A. -I. FERREYRA, S. J. , professeur la Faculté de Théologie de San Miguel XIX. - La dévotion mariale en Bolivie, par T. OROZA DEUER XX. - La dévotion à la Sainte Vierge au Brésil, par P. ROSETTI, S. J. XXI. - La Sainte Vierge et le Chili, par A. ARRAÑO, S. J. XXII. - La dévotion mariale en Colombie, par J. -M. PACHECO, S. J. , professeur à l'Université Javeriana et rédacteur à la "Revista Javeriana XXIII. - culte. marial dans la République de l'Equateur, par J. ESPINOSA POLIT, S. J. XXIV. - La dévotion mariale au Paraguay, par A. ROJAS, S. J. XXV. - dévotion mariale au Pérou, par E. T. BARTRA, S. J. XXVI. - dévotion mariale dans République orientale de l'Uruguay, par R. ALGORTA et J. -L. SEGUNDO, S. J. XXVII. - Sainte Vierge et le Venezuela, par P. -P. BARNOLA, S. J. , membre de l'Académie d'Histoire, vice-recteur l'Université du Venezuela Océanie XXVIII. - dévotion

04/1997