Leopold Mourgues

Extraits

Beaux arts

Les peintres mexicains (1910-1960)

10/2013

Poésie

Black-Label. Suivi de Graffiti et de Poèmes nègres sur des airs africains

09/2011

Histoire internationale

La Casamance face à son destin

02/2016

Histoire de France

Les Ardennes dans la guerre 1939-1945

04/2015

Théâtre

Les Laboratoires. Une autre histoire du théâtre

01/2014

Religion

Quel Sénégal pour demain ? Une vision chrétienne et citoyenne

03/2012

Histoire régionale

Histoire de la Réunion de la Lorraine à la France. Tome 3

10/2023

Philosophie

Henri Bergson en Espagne. Une histoire contrariée (1875-1930)

06/2015

Droit

Histoire de vie, récit de vie. Une famille de robe nancéienne au XVIIIe siècle : les Marcol

12/2019

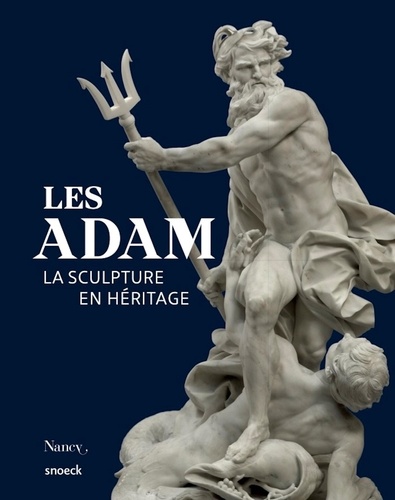

Sculpture

Les Adam. La sculpture en héritage

09/2021

Littérature française

Derrière mes doubles (Jean-Pierre Duprey & Jacques Prevel). Chronique des poètes de l'émotion 1

10/2021

Musique, danse

Dans la lumière de Heifetz. Entretiens avec Antonin Scherrer

11/2014

Afrique sub-saharienne

Congo. Ambitions et Désenchantements (1880-1960)

12/2021

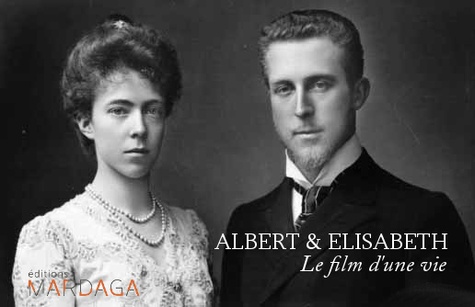

Histoire internationale

Albert & Elisabeth. Le film de la vie d'un couple royal

08/2014

Histoire internationale

Biographie politique de Diori Hamani. Premier président de la République du Niger

10/2010

Islam

Le fagot de ma mémoire

04/2021

Musique, danse

Histoire de W. A. Mozart. Publiée par sa veuve Constance d'après des lettres et des documents originaux

03/2018

Romans historiques

Fenia, ou l'Acteur Errant dans un siècle égaré

01/2018

Musique, danse

Lettres des jours ordinaires. 1756-1791

11/2005

Actualité et médias

La bombe africaine et ses fragmentations

08/2018

Histoire internationale

Congo, ambitions et désenchantements (1880-1960). Carrefours du passé au centre de l'Afrique

03/2017

Littérature française

La 628-E8. Un récit d'Octave Mirbeau

01/2023

Thèmes photo

Septembre au Chili 1971/1973

09/2023

Droit

Les droits de la reine. La guerre juridique de Dévolution (1661-1674)

05/2018

Littérature française

Haine du Blanc et monde noir

04/2023

Finances publiques

Financer la Justice en France : Contributions à l'étude de la construction d'un budget

03/2022

Décoration

Kaléidoscope. Claudio Colucci

09/2012

Histoire internationale

Mballo Dia Thiam - L'indomptable combattant du SUTSAS. Biographie

10/2019

Monographies

Matthieu Laurette. Une monographie dérivée (1993-2023), Edition bilingue français-anglais

12/2023

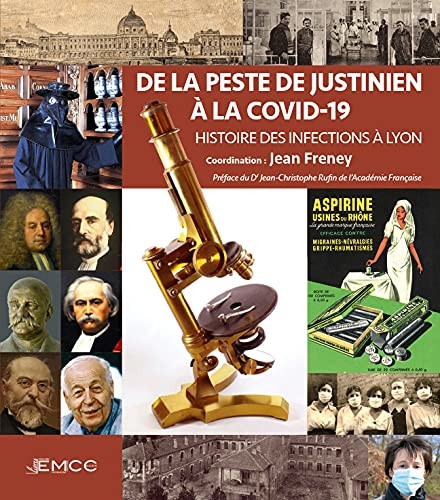

Histoire de la médecine

De la peste de Justinien à la Covid-19. Histoire des infections à Lyon

05/2021