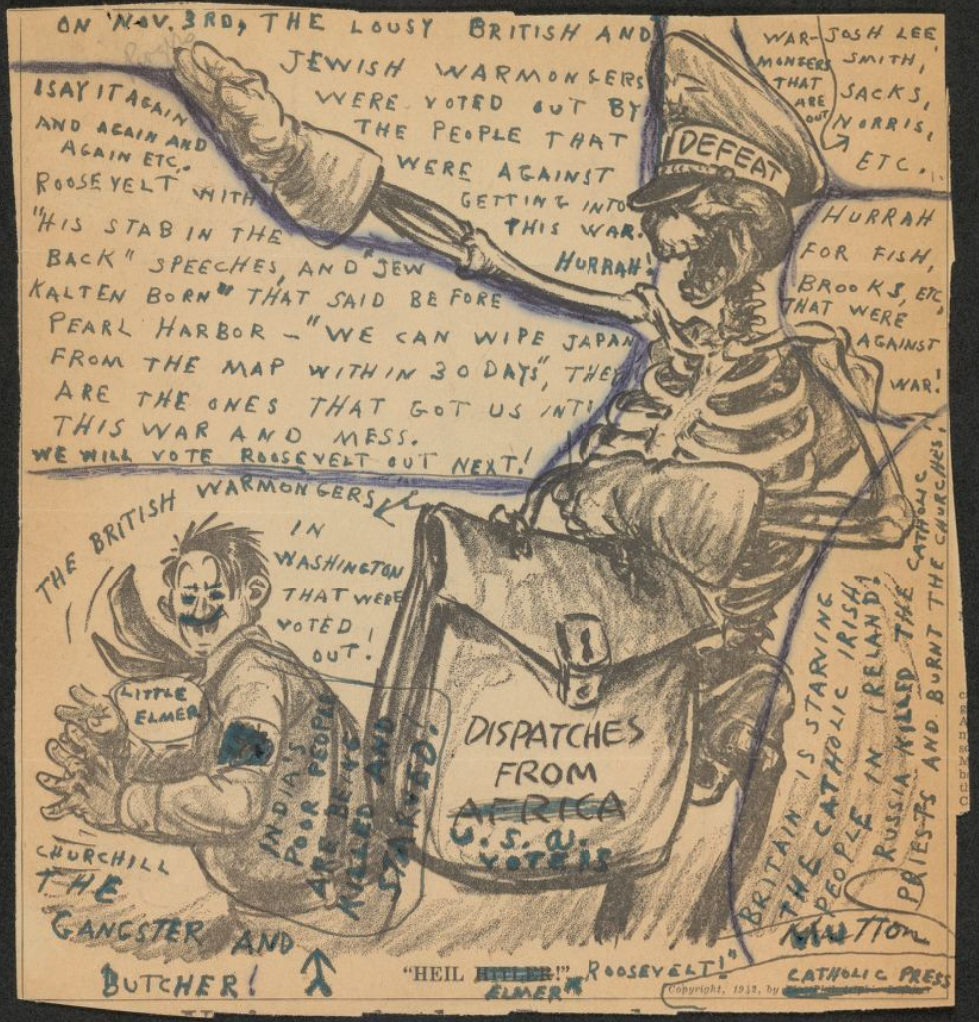

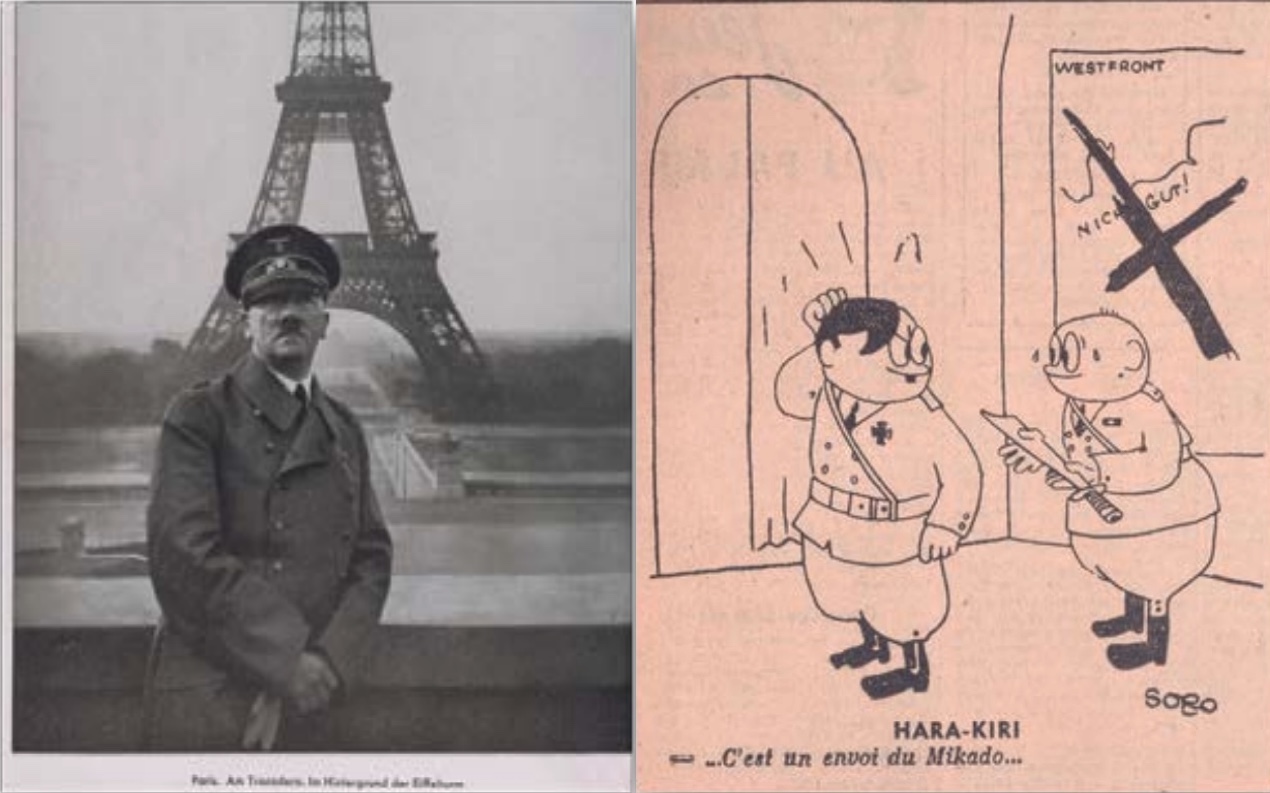

Théorie critique de la propagande

Rédacteurs

Dossiers

Les critiques de la rentrée littéraire 2017

Rentrée littéraire, le dossier complet : avec 581 romans français et étrangers en librairie, voilà des lectures à foison. La rédaction propose ses choix et ses conseils, sur les livres qu’on aime, et les autres.

Les Chroniques du Confiné : au temps du coronavirus, le critique se fait booktuber

Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles — ou de nouvelles qu’on préférerait meilleures. Il fallait bien que la rédaction tente d’offrir un moment de pause humoristique. Et même si les librairies sont fermées, et qu’il devient plus difficile de se procurer des nouveautés, pas question de renoncer à la découverte de livres, d’auteurs, de coups de coeur.

Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

La crise sanitaire a contraint les librairies à fermer leurs portes depuis fin octobre dernier. Mais l’envie de lire est toujours là, car les livres sont le meilleur moyen de s’évader, d’apprendre, de se cultiver, de réfléchir, de rire aussi, à tous les âges et en famille.

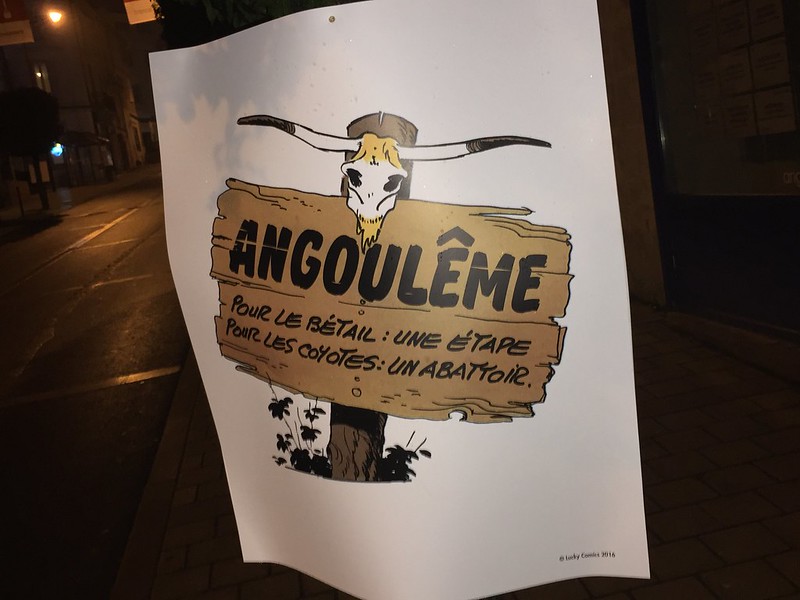

Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Qu'on l'apprécie ou non, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême reste l'une des plus grandes manifestations du monde consacrées à la bande dessinée.

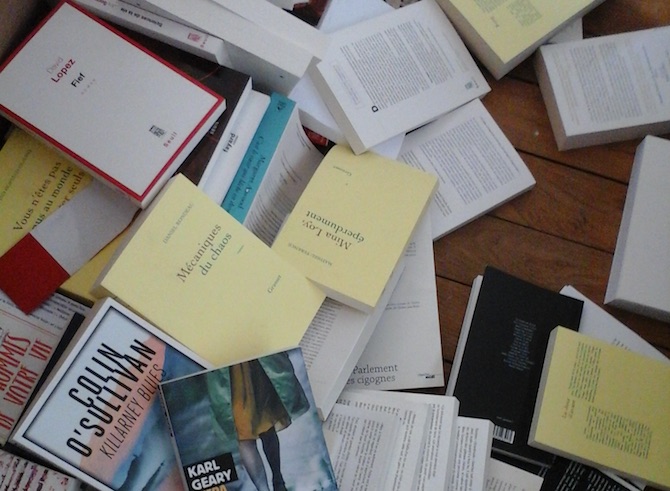

Le catalogue des nouveautés éditeurs de la rentrée

Les éditeurs planchent depuis des mois, les auteurs ont réécrit leurs livres... et voici le grand moment : la présentation des nouveautés aux libraires. Alors, quoi de bon à se mettre sous la dent ?

Le Prix Goncourt de la biographie

Dès 1980, l'Académie Goncourt se dote d'une bourse pour soutenir les auteurs de biographie : Jean Lacouture reçoit la première récompense pour son ouvrage François Mauriac, consacré à l'auteur d'Un Nœud de vipères et publié par les éditions du Seuil. Devenu un Prix Goncourt au même titre que le Goncourt de la nouvelle, par exemple, le prix est désormais remis chaque année par les académiciens, au cours d'une cérémonie organisée à Nancy pendant l'événement Le Livre sur la Place.

Extraits

Sociologie

Théorie critique de la propagande

11/2020

Ouvrages généraux

La Théorie critique

01/2023

Sciences politiques

La critique défaite. Emergence et domestication de la Théorie critique

10/2019

Autres

Prismes T04. Théorie critique

02/2022

Ouvrages généraux

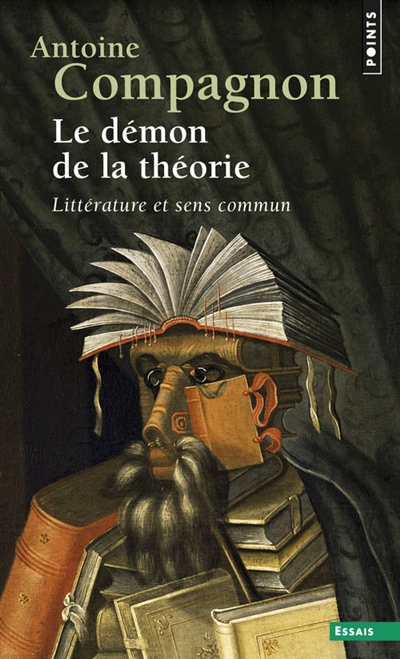

Le critique des critiques

03/2022

Philosophie

Prismes. Théorie critique Volume 1

03/2018