Régis Debray

Dossiers

Les Prix Landerneau

Remis pour la première fois en 2008, le Prix Landerneau s'est décliné, depuis, en plusieurs récompenses : on compte ainsi le Prix Landerneau BD, le Prix Landerneau Album Jeunesse, le Prix Landerneau Polar et le Prix Landerneau des Lecteurs... Ces récompenses fédèrent l'ensemble des libraires des quelque 220 Espaces culturels E. Leclerc.

Le Prix Interallié

Créé en 1930, le Prix Interallié fait partie des fameux prix de la rentrée littéraire : il est remis chaque année, au cours de l'automne, à un roman français. Le prix n'est pas doté financièrement, et il est décerné au sein du Cercle de l'Union interalliée, cercle social parisien fondé en 1917.

Les Prix de poésie Vénus Khoury-Ghata

Dans un contexte où les prix de poésie sont souvent remis à des hommes et où le paysage poétique français est largement masculin, laissant dans l’ombre des femmes poètes de talent, Vénus Khoury-Ghata (Prix Goncourt de la Poésie en 2011), avec l’aide de Pierre Brunel, a créé en 2014 un prix de poésie au féminin qui récompense la poésie française et, depuis cette année, la poésie étrangère traduite en français.

La librairie et le Label Lir : les raisons de la colère

Une étude réalisée conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication, le Syndicat de la librairie française et le Syndicat national de l’édition, le rapport de la mission « Livre 2010 » et celui d’Antoine Gallimard, remis au cours de l’année 2007, ont souligné la fragilité de la situation économique des librairies indépendantes et préconisé de faire du maintien et du développement de ces entreprises une des priorités de la politique du livre.

Le Prix Goncourt de la biographie

Dès 1980, l'Académie Goncourt se dote d'une bourse pour soutenir les auteurs de biographie : Jean Lacouture reçoit la première récompense pour son ouvrage François Mauriac, consacré à l'auteur d'Un Nœud de vipères et publié par les éditions du Seuil. Devenu un Prix Goncourt au même titre que le Goncourt de la nouvelle, par exemple, le prix est désormais remis chaque année par les académiciens, au cours d'une cérémonie organisée à Nancy pendant l'événement Le Livre sur la Place.

Le Prix de la littérature arabe

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe : il salue le roman ou le recueil de nouvelles d'un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d'un ouvrage écrit en arabe et traduit en français ou directement écrit en français.

Extraits

Actualité et médias

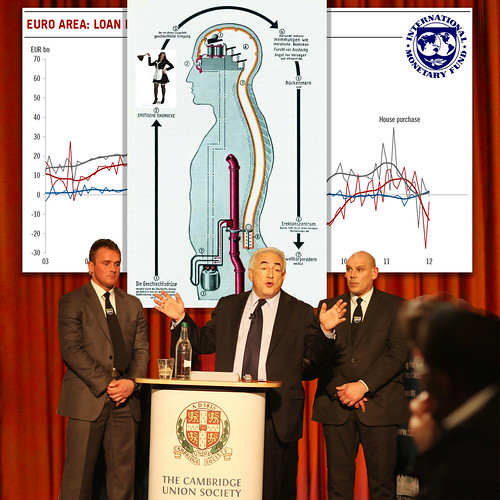

De Gaulle, espérer contre tout. Lettre ouverte à Régis Debray

06/2010

Policiers

Debrà Libanos

03/2010

BD tout public

Monsieur Régis

03/2009

Actualité et médias

Notre ADN culturel

10/2019

Philosophie

Critique de la raison politique

09/1981

Faits de société

Supplique aux nouveaux progressistes du XXIe siècle

03/2006