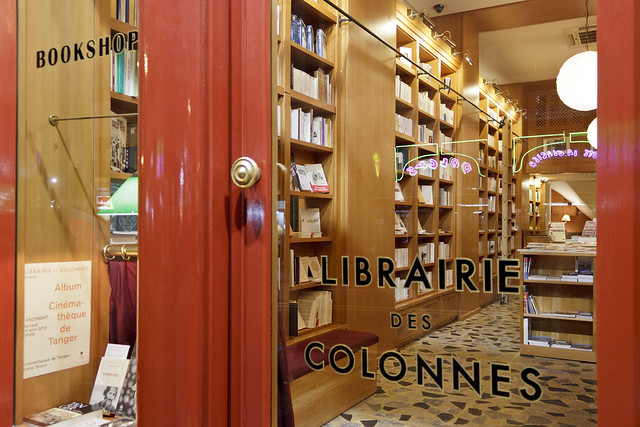

Editeurs divers Maroc

Rédacteurs

Dossiers

Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

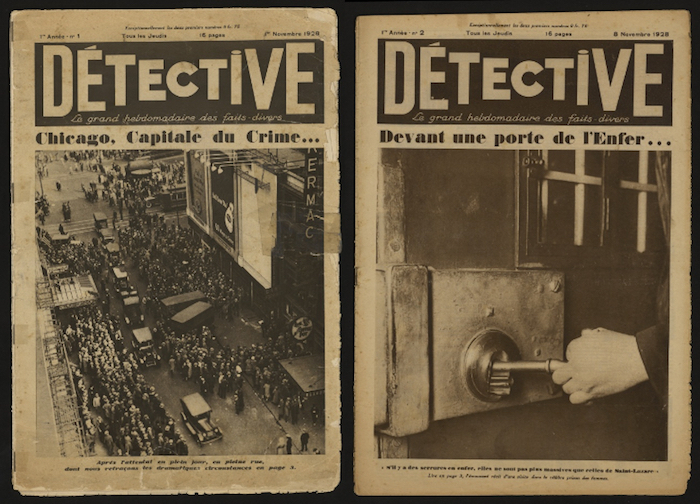

Auteurs sans éditeurs ? Éditeurs sans auteurs ? Toute ressemblance avec un article ou un livre déjà paru n’est pas fortuite. D’ailleurs, le papier de Jérôme Lindon n’a pas pris une ride depuis 1998. Arrêtons-nous un instant sur sa conclusion dans les colonnes du monde : « [La] transformation du paysage de l’édition tend inévitablement à priver de toutes chances d’être lues, et par conséquent d’être publiées, les nouveautés d’exception qui ne répondent pas aux critères de valeurs en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l’absence d’un auteur inconnu ? »

La Fédération des éditeurs européens (FEE-FEP)

La Fédération des Éditeurs Européens (FEE, Federation of European Publishers ou FEP en anglais) est une association indépendante et à but non lucratif qui réunit plusieurs maisons d'édition de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, par l'intermédiaire de 29 associations ou syndicats nationaux d'éditeurs. Créée en 1967, la fédération a pour principal objectif de conseiller et d'influencer les pouvoirs publics quant aux législations en vigueur dans le domaine du livre.

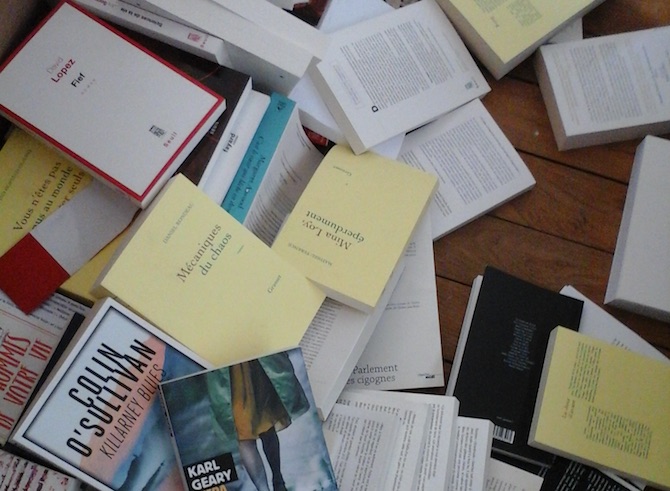

Le catalogue des nouveautés éditeurs de la rentrée

Les éditeurs planchent depuis des mois, les auteurs ont réécrit leurs livres... et voici le grand moment : la présentation des nouveautés aux libraires. Alors, quoi de bon à se mettre sous la dent ?

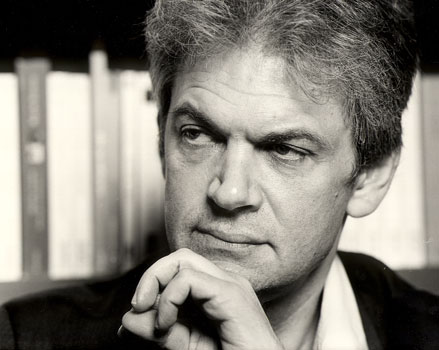

Livres, actualités : tout sur Marc Levy

Né le 16 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt, Marc Levy connait plusieurs carrières avant de se mettre à l'écriture : le succès de son premier roman, Et si c'était vrai, en 2000, l'incite à se consacrer exclusivement à son activité d'auteur. Bien lui en a pris : à un rythme qui devient rapidement annuel, Marc Levy publie un roman qui devient presque automatiquement un ouvrage classé dans la liste des meilleures ventes.

Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2021

Crise sanitaire oblige, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD) de l'année 2021 ne sera pas du tout comme les précédentes éditions. L'organisation a ainsi annoncé un diptyque, avec un événement du 28 au 31 janvier 2021, une manifestation à Angoulême et des réalisations « hors les murs », puis un événement plus « présentiel », dans la période printemps-été.

Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2020

La 47e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, ou FIBD pour faire plus court, se déroulera du 30 janvier au 2 février 2020 : à cette occasion, la ville tout entière vivra au rythme du 9e art, avec des événements un peu partout. Expositions, dédicaces, conférences, cosplays et autres masterclasses attendent les visiteurs, venus du monde entier.

Extraits

Beaux arts

Catalogue de livres en nombre de divers éditeurs...

01/2021

Monde

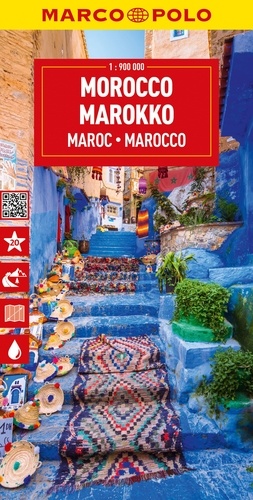

Maroc 1 : 900.000. Marco Polo Highlights

02/2024

Cuisine

Maroc et cuisines du Sud. Epicez vos dîners

06/2014

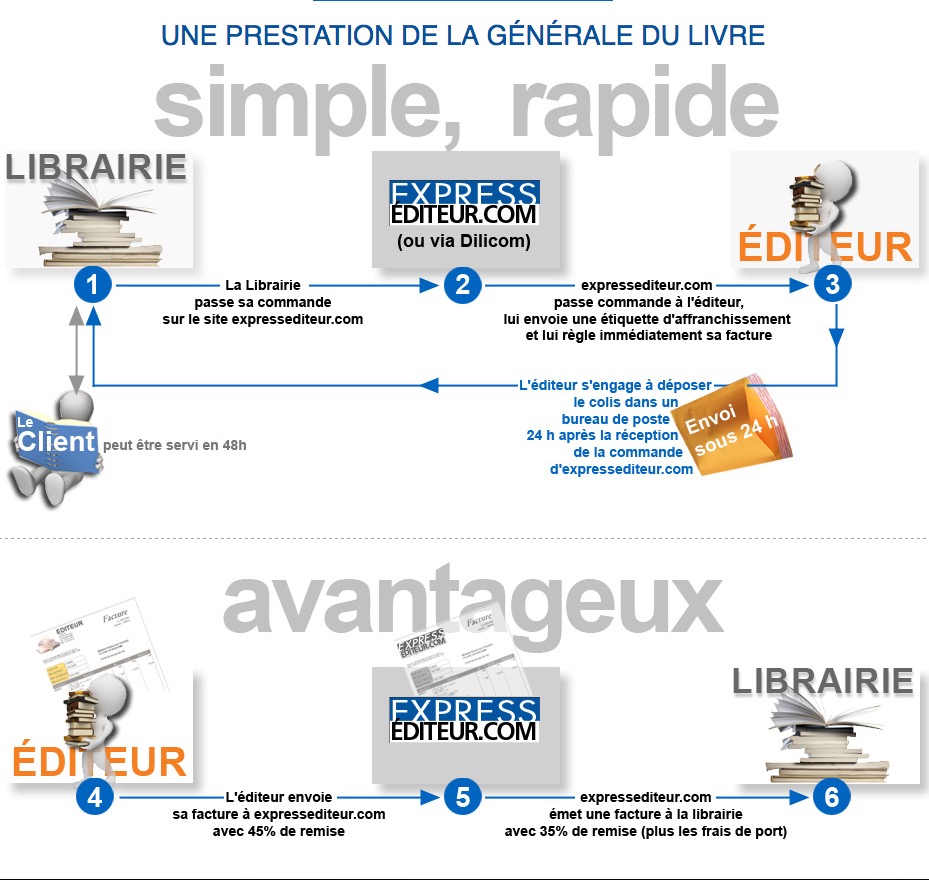

Edition

Editeur

11/2021

Littérature française

Editeur !

01/2014

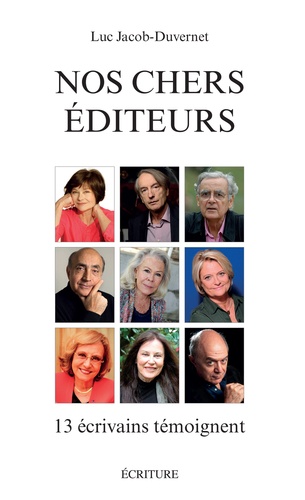

Critique littéraire

Nos chers éditeurs

03/2019