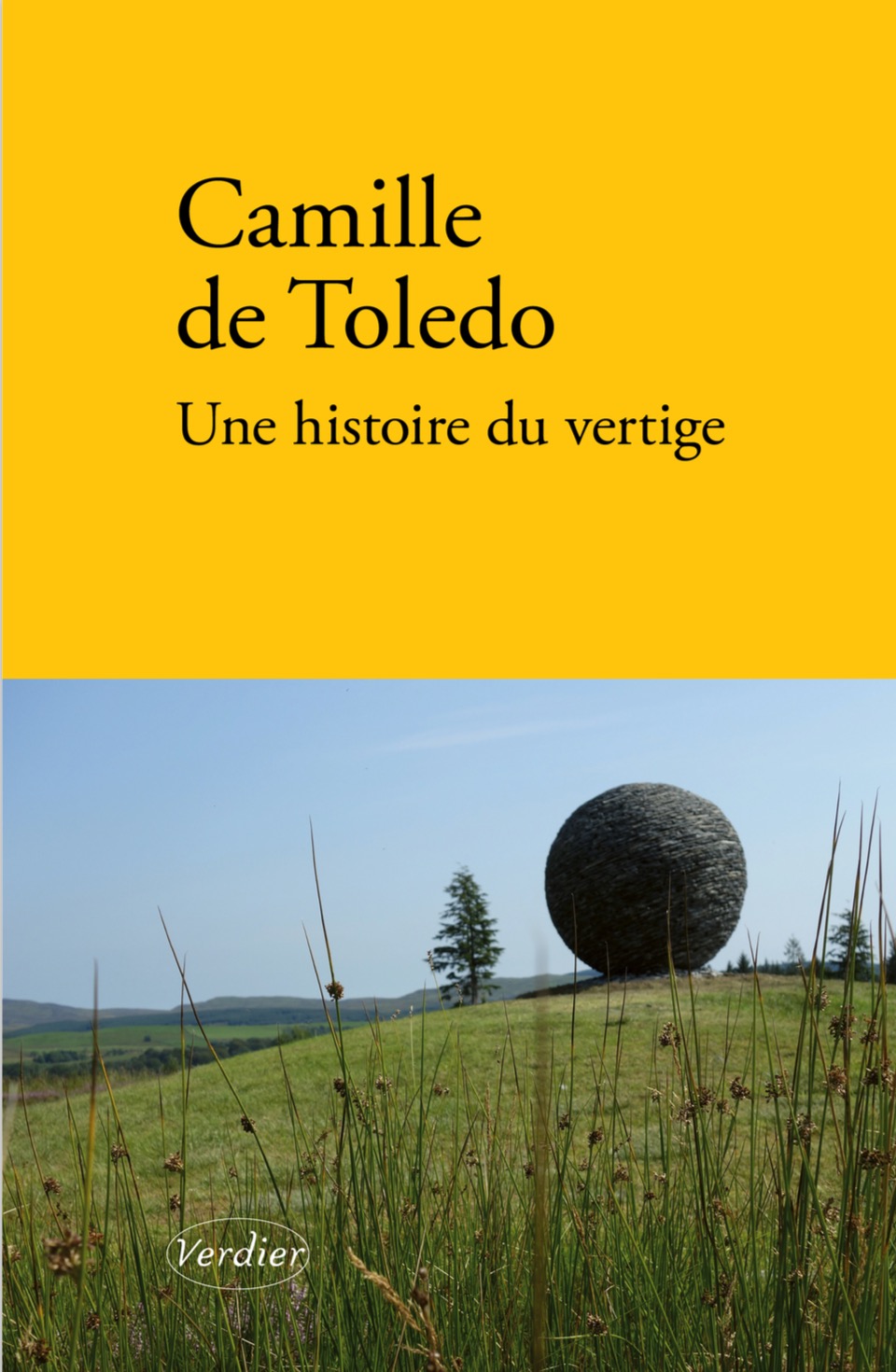

Je suis né à la fin d'un siècle et je finirai mes jours dans un autre. Elle est ici, la réalité de, et l'enjeu n'est pas mince. Relier deux temps. L'an 2000, on l'a passé. La menace on l'a intégrée, on l'a contournée, la fin n'est donc pas pour demain. Pourtant, la conscience politique constante dans laquelle nous vivons est celle d'une conjuration des fantômes. Souvenons-nous et ainsi nous pourrons construire. Cette attitude freine la construction par émancipation. Il faudrait alors inventer une nouvelle symétrie, entre le terme et le commencement. Nous collons la fin au début du monde. Il faudrait renverser les choses. Au lieu d'un ciel qui sonne comme une condamnation, il devrait y avoir révélation. Le livre de Camille de Toledo nous donne une exigence : qu'on nous rende nos ciels, qu'on les ressuscite mais qu'on les redessine.

Dans Oublier, trahir, puis disparaître, il est question de deux personnages. Un vieil européen et un enfant. Ils ne parlent pas la même langue. C'est l'histoire d'une cavale. Deux êtres fugitifs, en cavale pour la vie, en cavale pour naitre. L'horizon de l'apocalypse est derrière. Cela sonne comme la fin d'un temps. « L'amour des traces était la foi commune de mon enfance ». En général, ces idées de fin, c'est comme si nous n'arrivions pas à les quitter, mais ce livre tue magistralement la mélancolie. Le « qu'avons-nous fait » se transforme en « que faire ». Et c'est ainsi que ce conte transmet une incroyable force de vie. Au-delà de ses résonnances politiques et poétiques, il fait du bien. Le plus beau jour de notre vie reste peut-être à venir.

« Pour moi, Elias, c'est vrai, il n'y pas eu de guerre, ni d'exil – sauf celui que j'ai choisi, aujourd'hui, pour nous – mais j'ai appris qu'il faut réduire, toujours réduire la quantité de choses qui vous hantent. Sans cette réduction disciplinaire, la vie se met à peser. Nous la portons autour du cou, et la douleur, bientôt se déguise, elle se fait passer pour un horizon ».

Ce sont deux chemins parfaitement imbriqués, celui d'un père et celui d'un fils, tous deux traversés par les interrogations sur le devenir. Tout s'entrechoque. On pense à Deleuze dans l'anti-œdipe : « l'inconscient ne délire pas sur papa-maman, il délire sur les races, les tribus, les continents, l'histoire et la géographie, toujours un champ social ».

Comment devenir père, quand on est plongé dans la mélancolie, comment construire quand nous sommes sans cesse ramenés dans le passé, quand on se sent incapable de porter quelqu'un sur les épaules. « J'eus recours à des thérapies chinoises. Je tapai dans mes mains pour briser les nœuds de sang et de souvenirs coagulés, là où croupissaient d'inconsolables chagrins. Le passé laisse en nous des zones mortes, inhabitées. Et dans mon cas, l'énergie vitale était bloquée à chaque articulation. Vienne aux clavicules, Paris dans les hanches, Budapest, Prague aux genoux, Mostar, Sarajevo aux chevilles, et Berlin à la gorge. L'Europe, Elias ! grâce à toi allait guérir ».

« J'ai dû choisir : d'un côté, la tristesse des vies interrompues, la mélancolie de l'absence, et de l'autre, le devoir, je dirais, moral, de t'accueillir, pour pouvoir être avec toi, présent ». Il faut parfois dire non, refuser. Jeter les souvenirs. Exterminer la mélancolie. Voyager pour connaître sa géographie. L'histoire se passe dans un train. On circule entre hier et demain et on évite de dérailler. Après les guerres et les ruptures, c'est une victoire de pouvoir faire un lien entre avant et maintenant, et de se sentir vivant. C'est une victoire de prendre un train. Les voyages permettent de prendre le temps, de faire l'inventaire : ce qui est là et ce qui n'est plus, ce qui a disparu et ce qui a survécu. C'est notre déracinement qui nous constitue puisque nous sommes témoins chaque jour de tout ce que l'on pourrait être amené à abandonner. « Appartenir », « La terre » devraient sonner comme des mots anciens. Les mots nouveaux seraient : traverser, circuler, mélanger. C'est utile de renverser nos schémas de pensée. Une grande inversion de la flèche du temps s'opère tout au long du XXème siècle. L'Europe est tétanisée par ce passé. Le déracinement est aujourd'hui difficilement supportable. Les politiques font donc appel à la démagogie la plus ancienne et efficace : l'appel de la nation. Pourtant, le déracinement est signe de liberté et de richesse. Alors comment accepter et appréhender ces mutations ? Comment construire une école qui dirait : vous êtes libre. En disant cela, on inscrit l'envol dans le champ des possibles. Et tout reste à construire.

« Où écrire, Elias, était ma question et elle devenait obsédante, car il y en avait tant d'autres dissimulées derrière elle : où vivre ? Comment quitter son temps ? »

L'enfant, dans le livre, parle une langue inconnue. Une langue s'inscrit dans un espace : celui du monde connu. Nous avons appris à parler. Mais si on fermait la bouche, et si on la ré-ouvrait avec des mots nouveaux ? Un monde inconnu apparaîtrait, et il faudrait trouver comment y parler. Il faut considérer l'espace comme une nouvelle terre, et envisager l'intégration de nouvelles et différentes langues. Aujourd'hui, nous disons à ceux qui parlent l'arabe de se taire, car c'est contre l'intégration. Pourquoi n'inverserait-on pas la tendance pour envisager ces différences comme une richesse ? Est-ce que nous l'on pourrait penser mieux avec des mots neufs ? Nous oublions notre liberté, nous oublions parfois de la malmener. Camille de Toledo, rappelle cette citation de Umberto Eco : la langue européenne, c'est la traduction. Alors comment fait-on un avec le multiple ? L'Europe est ce qui doit compenser les lacunes.

« Chez les écrivains, comme chez les bourgeois, on tend à préférer ce qui demeure : la langue, l'argent, ce sont des vieux plis, une même passion de ce qui se transmet. Mais il en va de l'argent comme de la langue. Si les vieux plis ne sont pas brusqués, tout finit dans la poussière ».

C'est un nouveau souffle qui s'échappe du livre de Camille de Toledo. Nous en finissons avec le ressassement de la mémoire du désastre. Nous désirons ardemment un horizon d'espoir. C'est un fantastique télescopage entre l'éternel et le furtif que l'auteur tente de comprendre. De cette aventure à travers le siècle, il a fait un ouvrage qui ne ressemble à aucun autre : livre de voyage, journal intime, livre d'histoire. Dans cette somme passionnante, l'histoire et le présent s'enchâssent, se nourrissent l'un de l'autre. Avons-nous, Européens que nous sommes, une histoire commune ? Chacune est un monde en soi. Et pourtant, tout cela, c'est l'Europe.

On retient de ce livre une belle lettre d'amour à un fils, l'envie d'être père, qui détrône tout, même celle d'écrire. « Qui peut courir quand il écrit ? Qui peut vivre ou simplement marcher ? »« Tu es pour moi Elias (…), une force d'oubli et de métamorphoses. Sans toi, je serais demeuré une ombre glissant de ville en ville ».

Le bonheur de marcher derrière son fils, d'être pieds nus, de sentir la terre, l'apprécier, l'aimer, plutôt que se réfugier dans la mélancolie, la perte, le souvenir par les mots. « Parce qu'il faut être père pour naitre une seconde fois. Parce que nous n'avons jamais tant besoin de ça : une filiation, quelque chose qui nous relie au temps et à l'oubli ».

Vivre le présent, et oser envisager l'avenir. Sous la plume de Camille de Toledo, l'écriture reste un combat. Elle engage tout le corps. Parce qu'avant le bilan, il y a la bouche, la tête, les bras, les jambes, mais aussi le courage, l'ambition et l'espoir.Et Oublier, trahir puis disparaitre, c'est bien tout cela à la fois.