La dépression s'est souvent illustrée en littérature, a fait réagir nombre de philosophes et scientifiques, nombre de psychiatres ou psychanalystes illustres, constitue une maladie suffisamment troublante et répandue pour interpeller, intéresser, retenir l'attention de n'importe quel être humain, qu'il ait été ou non, confronté directement à cette grande souffrance.

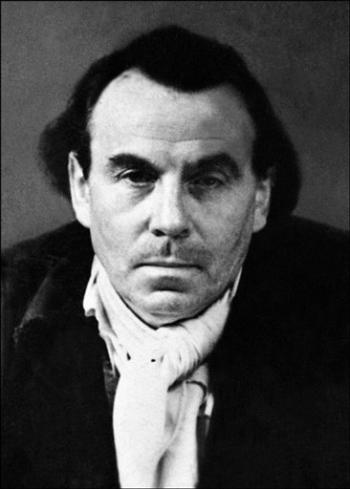

propose, dans ce récit dense, assez inattendu, non seulement un témoignage personnel et douloureux de la maladie qui l'a touchée en 2009 mais également une analyse approfondie de cet état dépressif, une réflexion intense (parfois ardue) sur tous les symptômes perceptibles. Elle décortique de manière méticuleuse ses émotions, s'interroge sur le fondement de sa souffrance, son développement inévitable, s'appuie sur des références pointues pour tenter d'expliquer, sans pathos ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était si mal et permettre au lecteur, au final, de mieux comprendre ce que certains jugent encore comme un excès de sensibilité ou une « faiblesse de caractère ».

A la fois intime, empreint de fragilité, d'une douleur profonde, ce récit est l'expression juste (malgré une tonalité plutôt froide) d'une maladie qui, progressivement, replie la narratrice sur elle-même, l'empèse dans son corps et son esprit, lui ôte dynamisme et envie. « J'étais enveloppée par une sorte d'étreinte asphyxiante […] mon corps de pantin, mon corps presque déserté ». Une infinie tristesse, des larmes sans répit, sans raison brouillent le visage, des angoisses indomptables qui submergent l'être tout entier et paralysent toute réaction. La crainte de devenir folle. Une immense culpabilité qui anéantit et condamne, une envie de mourir et ses tentatives que rien ne peut raisonner désormais et que les proches, alors démunis, ne peuvent entendre non plus.

Ainsi, dans un premier temps, le lecteur chemine avec intérêt à travers les maux de la dépression, mis en mots par de nombreux écrivains que l'auteur recense. De « l'intranquillité » à « la maladie de la mort », du « spleen » à « la volonté agitée » ou encore de « la cloche de verre », tous sont là pour valider, homologuer en quelque sorte la souffrance de l'auteur, la rendre légitime et moins barbare.

« Grâce à eux, j'ai cherché à comprendre ce qu'avait été la dépression et à contribuer à ce qu'elle n'inspire plus crainte ou pitié. »

Puis de manière de plus en plus approfondie et pointue, tantôt d'un point de vue philosophique, tantôt d'un point de vue scientifique, Céline Curiol interroge (un peu à la manière de Siri Huvstedt dans La femme qui tremble), cherche à comprendre ce qui se passe en l'être humain lorsque la dépression s'en empare. Sans relâche, elle exploite toutes les pistes, relate ses nombreuses lectures sur le sujet et sa quête de savoir, ce besoin de maîtrise se déploient au fil des pages, comme une urgence, une nécessité qui placent alors l'émotion et le sentiment en arrière-plan et déstabilisent et éloignent un peu le lecteur ordinaire.

Mais, malgré cet aspect parfois technique et savant, complexe aussi à certains moments, l'ouvrage vaut le détour, peut être une aide, en tout cas un compromis intéressant entre le récit littéraire et l'essai scientifique et philosophique d'une dépression.

Des notes et une bibliographie en fin d'ouvrage offrent la possibilité au lecteur d'approfondir le sujet d'un point de vue littéraire comme scientifique d'ailleurs.