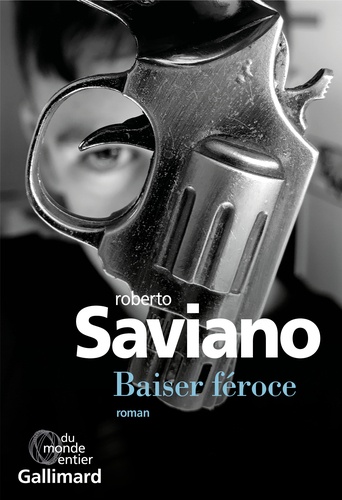

Baiser féroce

Roberto Saviano

Avertissement

Les personnages de ce livre sont imaginaires, de même que leurs vicissitudes personnelles. Tout lien avec des personnes ou des faits réels suggéré par sa lecture ne peut être que le fruit du hasard. Les éléments historiques et les faits divers cités, ainsi que les noms de personnes, de marques ou d’entreprises, ont pour seul but de donner de la vraisemblance au récit, sans aucune volonté de dénigrement et sans malveillance.

Vaut pour mon roman ce qui apparaît en ouverture du film de Francesco Rosi Main basse sur la ville : les personnages et les faits sont imaginaires, mais le milieu et la réalité sociale qui les ont produits sont authentiques.

À G., innocent tué à 17 ans.

À N., coupable qui a tué à 15 ans.

À ma terre d’assassins et d’assassinés.

PIRANHAS

MAHARAJA

Nicolas Fiorillo

BRIATO

Fabio Capasso

TUCANO

Massimo Rea

DENTINO

Giuseppe Izzo

DRAGO

Luigi Striano

LOLLIPOP

Vincenzo Esposito

OISEAU MOU

Ciro Somma

JVEUXDIRE

Vincenzo Esposito

DRONE

Antonio Starita

BISCOTTINO

Eduardo Cirillo

SUSAMIELLO

Emanuele Russo

RISVOLTINO

Gennaro Scognamiglio

PACHI

Diego D’Angelo

Pas s’retourner, foncer

Une bande de gosses armés,

La kalach déployée,

Qui crient un même truc,

« Manger ! ».

NTO’,

Il ballo dei macellai

PREMIÈRE PARTIE

BAISERS

Les baisers, on se les envoie au pluriel, un pluriel générique. Beaucoup de baisers. Mais chacun d’eux est indépendant, comme les cristaux de glace. Il ne s’agit pas seulement de savoir comment on le donne, mais comment il naît : l’intention qui le nourrit, la tension qui l’accompagne. Et comment il est reçu ou rejeté, avec quel frémissement – de joie, d’excitation, d’embarras – il est accueilli. Un baiser qui claque dans le silence, qui distrait par son bruit, un baiser trempé de larmes ou compagnon du rire, titillé par le soleil ou plongé dans l’invisible de l’obscurité.

Les baisers ont une typologie bien précise. Ceux qu’on donne comme un coup de sonnette : les lèvres qui s’impriment sur d’autres lèvres. Baiser passionné, pas encore mûr. Jeu précoce, cadeau timide. Ou le contraire : baisers « à la française ». Les lèvres qui ne se rencontrent que pour s’ouvrir : un entrelacs de papilles, un échange d’humeurs et de caresses avec la chair de la langue, dans le périmètre de la bouche garnie par l’ivoire des dents. À l’inverse, il y a les baisers maternels. Lèvres qui claquent sur les joues. Baisers qui annoncent ce qui viendra juste après : la puissante étreinte, la caresse, la main sur le front pour mesurer la fièvre. Les baisers paternels, eux, effleurent les pommettes, ce sont des baisers barbus, piquants et fugaces, en signe d’approche. Puis il y a les baisers de salutation qui frôlent la peau, et les baisers volés qu’on donne en douce, petites embuscades baveuses qui jouissent d’une intimité furtive.

Les baisers féroces sont inclassables. Ils peuvent sceller le silence, souligner des promesses, prononcer des condamnations ou déclarer des acquittements. Il y a les baisers féroces qui touchent à peine les gencives, d’autres qui pénètrent jusque dans la gorge. Les baisers féroces occupent toujours tout l’espace possible, se servent de la bouche comme accès, comme bassin dans lequel plonger pour savoir s’il y a une âme, s’il y a quelque chose pour envelopper le corps ou pas – les baisers féroces sont là pour sonder cet abîme ou trouver un vide. Le vide sourd et sombre qui dissimule.

Il existe une vieille histoire qu’on se raconte parmi les néophytes de la barbarie et que les éleveurs clandestins de chiens de combat se transmettent : des créatures désespérées, qui se consacrent malgré elles à une tâche de muscles et de mort. Selon cette légende, qui n’a pas de fondement scientifique, les chiens de combat sont sélectionnés à la naissance. Les entraîneurs étudient les portées avec une froide indifférence. Il ne s’agit pas de choisir celui qui paraît puissant, d’ignorer celui qui a l’air trop maigre, de préférer celui qui chasse sa sœur des tétons ou d’identifier celui qui punit son frère avide. Ce qui compte, c’est un autre signe, qui ne trompe pas : l’éleveur arrache son chiot du mamelon en le prenant par le col et agite son museau près de sa joue. La plupart des chiots lèchent. Mais l’un d’eux – presque aveugle, encore édenté, les gencives qui ne connaissent que la douceur de la mère – essaie de le mordre. Il veut connaître le monde, veut l’avoir entre les crocs. C’est un baiser féroce. Ce chien, mâle ou femelle, sera élevé pour devenir un combattant.

Il y a les baisers et il y a les baisers féroces. Les premiers s’arrêtent dans les limites de la chair ; les seconds ne connaissent pas de limites. Ils veulent être ce qu’ils embrassent.

Les baisers féroces ne naissent pas du bien ou du mal. Ils existent, tout comme les alliances. Et ils laissent toujours un goût de sang.

Il est né

« Il est né !

— Comment ça, il est né ?

— Ouais, il est né. »

De l’autre côté, silence, seulement la respiration qui grattait le micro. Puis : « T’es sûr ? »

Il attendait cet appel depuis des semaines, mais maintenant que Tucano lui annonçait la nouvelle, Nicolas ressentait le besoin de se la faire répéter. Il voulait se convaincre que le grand jour était enfin arrivé de façon à le savourer dans sa tête. Et d’y être préparé.

« La vérité, je te jure ! Il vient juste de naître, la vie de ma mère ! Koala est encore en salle d’accouchement… J’ai foncé à l’hôpital, Dentino est pas encore là.

— Tu m’étonnes. Le mec a pas les couilles de se montrer. Et toi, qui t’a dit que le gosse était né ?

— Un infirmier.

— Quel infirmier, putain ? D’où tu connais un infirmier ? » Nicolas ne se contentait pas d’informations vagues, il voulait des détails. Aucune improvisation n’était permise, tout devait bien se passer.

« Un gars qui a travaillé avec le père de Biscottino, Enzuccio Niespolo. Je lui ai dit que Koala était une amie à nous et qu’on voulait être les premiers à le savoir, quand le bébé serait né.

— Combien tu lui as promis ? Faudrait pas qu’il raconte des craques parce que tu lui as pas filé un rond, hein ?

— Nan, j’lui ai promis un iPhone. Il était super pressé que le gosse naisse pour avoir son nouveau téléphone. Du coup, il avait tout le temps l’oreille collée au ventre de Koala.

— Alors on ira faire un tour demain, dès que le soleil sera levé. »

Le lendemain à l’aube, il était tout habillé, prêt à l’action, les draps du lit sur lequel il était assis à peine froissés, car il n’avait pas dormi une seule minute. Il a fermé les yeux et pris une profonde inspiration, puis il a soufflé l’air en faisant un bruit sec. C’était le grand jour. Il devait garder sa lucidité, ne pas se laisser prendre par les souvenirs. Il avait une mission à remplir, après quoi il aurait tout le temps pour le reste.

La voix de Tucano a fonctionné comme un interrupteur qui allume la lumière. Il a glissé le Desert Eagle dans son jean et s’est précipité dans la rue.

Tucano avait déjà enfilé son casque intégral.

« T’as le téléphone ? lui a demandé Nicolas en enfilant le sien. Il est encore dans la boîte, hein ?

— Tout est OK, Maharaja.

— Alors on va acheter des fleurs. » Nicolas a démarré et s’est mis à rouler à petite vitesse. Une sensation de calme réchauffait tout son corps. Dans une heure, ce serait réglé. Affaire classée.

« Quelle merde…, a lâché Tucano. Ils disent qu’ils gagnent pas assez mais ils dorment tout le temps. »

La grille du fleuriste était baissée et ils ne savaient pas où en trouver un autre. Dans tous les cas, il fallait faire vite, a songé Nicolas. Il a pilé et le casque de Tucano s’est cogné contre le sien.

« Sa mère, Maharaja…

— Exact, a fait Nicolas. Sa mère. » En poussant en arrière avec les pieds, il a fait reculer le scooter jusqu’au début de l’allée. Protégée par une cage de fer qui brillait comme de l’or au milieu de ce délabrement, une chapelle votive était éclairée par un projecteur. Les photos d’ex-voto et les images de Padre Pio recouvraient presque Sainte Marie mère de Dieu, mais elle souriait de façon rassurante et Nicolas lui a rendu son sourire. Il est descendu du T-Max et lui a envoyé un baiser, comme le faisait sa grand-mère quand il était enfant. Puis, en se dressant sur la pointe des pieds, il a retiré d’un vase un bouquet de callas blancs.

« La Madone va pas péter un câble ? a demandé Tucano.

— La Madone pète jamais un câble. C’est pour ça que c’est la Madone », a répondu Nicolas en tirant sur la fermeture éclair de son sweat-shirt afin d’y glisser les callas. Puis il est reparti en mettant les gaz. C’est alors qu’Oiseau mou devait entrer en scène.

Emmitouflé dans sa veste en duvet, l’infirmier les attendait juste derrière les grilles en faisant les cent pas. Tucano l’a salué en levant la main tandis qu’il continuait à sauter sur place. Ce n’était plus pour combattre le froid, mais parce qu’il avait vaguement peur que les deux types en scooter coiffés de casques intégraux ne soient pas là pour le remercier du service qu’il leur rendait.

« Allez, accompagne-moi faire la surprise au bébé », a ordonné Nicolas.

L’infirmier a voulu temporiser, afin de comprendre ce qui s’annonçait. Il a répondu qu’ils n’étaient pas de la famille et qu’il ne pouvait donc pas les laisser entrer.

« Comment ça, on n’est pas de la famille ? s’est indigné Nicolas. Y a pas que les cousins qui en font partie. On est plus que des parents, on est des amis. C’est nous, la vraie famille.

— Il est à la pouponnière. Ils vont bientôt l’amener à sa mère.

— C’est un garçon ?

— Oui.

— Tant mieux.

— Pourquoi ? a demandé l’infirmier, toujours pour gagner du temps.

— C’est plus facile…

— Qu’est-ce qui est plus facile ? » a insisté l’autre.

Nicolas a ignoré sa question.

« C’est plus facile pour un garçon de grandir, non ? est intervenu Tucano. Ou peut-être que c’est plus facile pour une fille. Si tu sais baiser, t’arrives où tu veux. »

Le silence de Nicolas a fait comprendre à l’infirmier qu’ils étaient décidés à attendre. Il a voulu écarter les bras, comme pour dire qu’il n’y avait rien à faire, que c’étaient les règles.

« Je veux voir le gosse avant qu’il aille téter le sein de sa mère. » La voix impatiente et chargée de colère l’a frappé tel un coup de fouet et, avant qu’il ait pu formuler une réponse, l’infirmier s’est retrouvé le visage collé contre la visière du casque de Nicolas. « Je t’ai dit que je voulais le voir, ce môme. J’ai même des fleurs pour la maman. Maintenant dis-moi où il est », et, d’une bourrade, il lui a fait regagner la position verticale.

Il a obtenu les informations qu’il voulait. L’itinéraire était simple. Tucano a alors pris la boîte contenant l’iPhone et l’a lancée en l’air, tandis que l’infirmier, les yeux fixés sur la trajectoire, s’agitait de peur que le téléphone ne tombe. Il était tellement concentré sur son bijou technologique qu’il n’a pas remarqué l’épaisse fumée noire qui s’élevait à seulement quelques mètres de distance, et peut-être pas senti non plus la puanteur âcre de pneus brûlés. Oiseau mou était parfaitement à l’heure. Nicolas le lui avait demandé et même ordonné. Je veux beaucoup de fumée. Tout doit être masqué. Il lui avait expliqué que la loge de l’accueil devait être vide, car il ne voulait surtout pas d’une bande de vigiles à la poursuite de son scooter. « Faut faire diversion, l’oiseau », et Oiseau mou avait choisi des toilettes voisines de la loge du Policlinico. Il avait volé les pneus chez un garagiste le matin même : avec un peu de kérosène et un briquet, ce serait un festival de fumée toxique et malodorante, qui détournerait toute l’attention vers ces toilettes.

Pendant ce temps, le T-Max franchissait les grilles au pas. Jusque-là, le plan avait obéi à une certaine rationalité. Nicolas avait calculé le temps nécessaire, il avait pris en compte les risques possibles, et même Tucano avait joué son rôle, rouage de cette machine bien huilée. Puis Nicolas a mis les gaz et envoyé valser toute logique. Tel un cheval abordant l’obstacle, le scooter s’est cabré en montant la première rampe, et marche après marche il est arrivé au sommet, jusque devant l’entrée. Les portes automatiques de l’hôpital se sont ouvertes et le T-Max a foncé dans le hall d’entrée.

À l’intérieur, le moteur bourdonnait comme un Boeing. Ils n’avaient encore croisé personne, à cette heure le va-et-vient des visites et des consultations n’avait pas encore commencé, mais leur raid a fait accourir les employés de l’hôpital qui sortaient de leurs services, incrédules. Nicolas n’y a prêté aucune attention. Il cherchait l’ascenseur.

Accueillis par le silence, ils sont entrés dans la maternité. Personne dans les couloirs, pas une voix ni un gémissement qui aurait pu leur indiquer la direction de la pouponnière. Le chaos qu’ils avaient semé en bas ne semblait pas avoir altéré la tranquillité de l’étage.

« Comment s’appelle ce foutu môme ?

— Y aura les noms de famille, nan ? » a répondu Tucano. Il connaissait trop bien Maharaja pour oser lui demander comment il pensait sortir de l’étroit couloir dans lequel ils s’étaient glissés. C’était la force de Nicolas, vous pousser à la limite sans que vous vous en rendiez compte.

Ils ont abandonné le T-Max au milieu du passage. Brillant et noir, le scooter ressemblait à un énorme cafard, entre ces murs verts couverts d’affiches vantant les bienfaits de l’allaitement maternel. Ils ont commencé à courir le long du couloir à la recherche de la nursery. Tucano devant, son casque sur la tête, Nicolas juste derrière. Une rangée de portes à droite et à gauche, leurs semelles qui grinçaient sur le linoléum.

Ils ont débouché dans un grand hall contenant deux tables vides, derrière lesquelles brillait la baie vitrée de la pouponnière. Les nouveau-nés étaient alignés, le visage écarlate, dans leur grenouillère pastel ; certains dormaient, d’autres remuaient les poings quelques instants au-dessus de leur tête.

Maharaja et Tucano se sont approchés, tels des parents désireux de comprendre si l’enfant ressemble plus à la mère ou au père.

« Antonello Izzo », a fini par dire Tucano. La couverture bleu ciel portant le nom brodé dans un coin s’est soulevée avant de redescendre imperceptiblement. « Là », a-t-il signalé en se tournant vers Nicolas, qui se tenait immobile, les paumes sur la vitre, la tête vers ce nouveau-né qui souriait à présent, ou du moins c’est ce que pensait Tucano.

« Maharaja… »

Silence.

« Maharaja, qu’est-ce qu’on fait ?

— Tucano, comment on tue un bébé ?

— Qu’est-ce que j’en sais, moi… T’es malade ! »

Nicolas a sorti le Desert Eagle de son pantalon et, avec le pouce, il a retiré le cran de sûreté.

« À tous les coups, c’est comme quand on fait éclater un ballon… », a suggéré Tucano.

Nicolas a poussé doucement la porte, il voulait agir avec délicatesse, ne pas faire trop de bruit et ne pas réveiller les autres enfants. Il s’est approché d’Antonello, le fils de Dentino, l’homme qui avait tué son frère Christian en lui tirant dans le dos comme le dernier des traîtres.

« Christian… », a-t-il murmuré du bout des lèvres. C’était la première fois qu’il prononçait son nom depuis le jour des funérailles. Il semblait être la victime d’un sort, le regard noir fixé devant lui et plongeant qui sait où. Tucano aurait voulu battre contre la vitre, crier à Nicolas de se dépêcher, il fallait buter ce sale fils de traître tout de suite, mais l’autre avait posé l’extrémité de l’arme sur le petit ventre tandis que, sur la détente, le doigt ne bougeait pas. Le pistolet montait et descendait lentement, comme si les poumons du bébé étaient capables de soulever les deux kilos de métal. Tucano s’est retourné pour contrôler l’entrée du couloir et il a remarqué que, pendant ce moment d’hésitation, une infirmière était apparue derrière eux. Elle approchait d’un pas rapide, en tenant telle une lance une potence à perfusion : « Eh, qu’est-ce que vous faites ici ? » Puis elle a regardé Nicolas et s’est mise à hurler : « Ils volent un bébé ! Ils volent un bébé ! » Tucano a aussitôt pointé son Glock sur elle et l’infirmière s’est figée sur place, la potence à mi-hauteur, sans cesser de crier.

« Ils volent un bébé ! Ils volent des bébés ! À l’aide ! À l’aide ! », la voix de plus en plus aiguë, comme une sirène.

« Maharaja, tire, dépêche, on est coincés… Bute-le ! » a crié Tucano. Mais à présent Nicolas penchait lui aussi la tête de côté, comme pour mieux observer le fils de Dentino et de Koala. L’enfant dormait paisiblement, sa respiration était encore profonde et régulière malgré la proximité de l’arme à feu : Christian aussi avait dormi de cette façon, quand leur mère était rentrée de l’hôpital après l’accouchement. Elle faisait asseoir Nicolas dans un fauteuil, et déposait le bébé dans ses bras, puis Christian continuait à dormir. Mais autour d’Antonello, les autres enfants se sont réveillés. En l’espace d’un instant, la pouponnière a plongé dans le chaos, le cri d’un nouveau-né contaminait son voisin, une vague assourdissante qui a arraché Nicolas à sa torpeur.

« Ils volent les bébés ! Ils les volent ! » criait toujours l’infirmière en faisant tourner la potence, comme si elle s’apprêtait à la leur lancer au visage.

« Maharaja, vas-y, flingue-le ! » a insisté Tucano, tandis que l’infirmière s’approchait un peu plus. Il ne savait pas s’il devait lui flanquer un coup de poing, lui tirer dessus pour la blesser ou pour la tuer. Il ne savait pas.

« Maharaja, on est mal… Allez, on se casse. Maintenant ! Vite ! »

Nicolas a posé sa main gauche sur le tatouage qu’il s’était fait faire en pleine nuque, pour qu’il lui donne de la force, qu’il lui confirme que là aussi, devant un autre innocent, c’était la bonne chose à faire. Pour lui-même, pour sa mère, pour la paranza1. Car c’était une période de tempête, et Nicolas était la tempête qui s’abattait sur la ville. Il a fermement appuyé le pistolet contre le corps d’Antonello, qui s’est mis à pleurer.

Tucano avait reculé jusqu’à cogner son casque contre la vitre. « Je vais te buter, la grosse. Fous le camp. » Mais elle avançait et deux autres infirmières attirées par ses cris sont sorties dans le couloir. Dès qu’elles les ont vus, elles aussi ont commencé à crier : « Mon Dieu, ils veulent voler les enfants ! Ils veulent voler les enfants !

— Reculez ! Je vais vous tuer ! Je vais toutes vous tuer ! » a hurlé Tucano. À présent tout son corps était collé contre la vitre. Il n’y avait qu’une issue. Il a ramené son autre main sur le Glock et visé le front de l’infirmière qui tenait la potence.

Boum.

Une déflagration, puis le silence. Tucano a examiné la main qui n’avait pas eu le temps de tirer.

La balle était venue de derrière et avait fait exploser la vitre de la pouponnière en une pluie de morceaux coupants. Les éclats ont tinté sur le casque de Tucano, ils ont brillé sur les blouses des infirmières qui se protégeaient le visage avec les mains, ils ont rebondi contre le plafond, se sont plantés dans les murs et le sol. Lorsque Tucano s’est retourné pour savoir qui avait tiré, il a vu Nicolas qui tenait encore le Desert Eagle pointé vers l’endroit où, peu auparavant, se trouvait la vitre de la pouponnière. Sur le mur d’en face, en hauteur, on voyait le trou que la balle avait creusé.

Désespérés, les cris des enfants, qui s’étaient arrêtés pendant une fraction de seconde, ont recommencé, et Nicolas s’est repris, furieux : « On dégage. »

Comme à l’aller, ils n’ont croisé personne. Ils ont descendu les larges escaliers du Policlinico, puis ceux qui menaient vers le hall. Là, Nicolas a mis les gaz à fond pour se frayer un chemin parmi les vigiles qui brandissaient leur arme et les pompiers derrière leur masque. La dernière personne qu’ils ont esquivée était l’infirmier qui leur avait permis d’entrer et qui, les yeux sur son iPhone, ne les a pas remarqués.

Nicolas est rentré chez lui à l’heure où l’immeuble se réveillait. Il entendait le bruit des douches, les enfants qu’on rappelait à l’ordre, ils devaient se dépêcher, car les grilles de l’école ne les attendraient pas. Seule sa maison était muette et vide. Sa mère était déjà à la boutique, chaque matin elle s’y rendait un peu plus tôt. Son père, lui, était parti aussitôt après la mort de Christian, il était sorti avec eux pour assister aux funérailles et on ne l’avait plus revu. Mais ils pouvaient s’en passer, ce n’était pas lui qui comptait – il n’avait jamais compté. Nicolas a tordu la bouche en grimaçant, il a lancé les clés sur la table et allumé la télévision. Le volume était au minimum, même les informations ne voulaient pas briser ce silence qui sonnait comme un reproche. À la fin des informations consacrées à la politique locale, l’hôpital est apparu à l’écran : la vitre, les infirmières qui prenaient dans leurs berceaux les bébés au visage hurlant et les traces de pneus sur le sol. Coup de force au Policlinico, pouvait-on lire. Une minute et le reportage était terminé, le temps qu’on consacre à pareille idiotie.

Il a gagné sa petite chambre, s’est allongé sur le lit de son frère et a croisé les mains derrière sa nuque, laissant ses doigts courir sur le nom qu’il avait fait tatouer : Christian. Une lecture méticuleuse en braille, d’avant en arrière, un tour sur l’ovale de la grenade, puis recommencer, lentement, du début. La grenade, il l’avait voulue comme celle qui concluait son nom, Maharaja, sur sa poitrine. Identique, jumelle.

Qu’est-ce que j’ai fait ? s’est-il demandé. Il a collé ses poings contre ses orbites et s’est mis à frotter.

Le chat et la souris. Un chat furieux à la recherche d’une souris fantôme.

Les places de deal se portaient bien. La coke circulait. L’héroïne de Scignacane se vendait. Les revenus mensuels de l’extorsion tombaient régulièrement. Le soleil illuminait les territoires de la paranza, au centre de Naples. Mais Dentino était toujours en vie et Nicolas ne pouvait tolérer ce fait. C’était comme un mal de dos qui ne passait pas, une carie dentaire qui tourmentait son sommeil : l’infâme était encore dans la ville, caché qui sait où.

Au cours des cinq derniers mois, Nicolas s’était épuisé en planques incessantes. Il avait commencé par lui tendre une embuscade devant la cour du patronage. Ce rectangle portait encore les traces de leurs matchs de football. Puis il avait passé des nuits devant l’immeuble du dentiste chez qui Dentino avait dépensé sa première paie pour se faire blanchir l’émail que la cigarette et la drogue avaient noirci. Et aussi la maison des parents, des grands-parents maternels, des grands-parents paternels, le parc de Capodimonte, car quelqu’un prétendait l’y avoir vu sur un banc, et Nicolas avait donc trouvé logique de fouiller aussi la gare, clochard par clochard, un chiotte après l’autre. En se bouchant le nez, il avait secoué ces hommes hagards qui dormaient dans leurs haillons. Il avait consacré une semaine de planques continues à la maison où vivait la mère de Dumbo, s’y postant à toute heure du jour et de la nuit, convaincu que tôt ou tard le traître succomberait à la tentation. Sans résultat.

La souris n’était sortie de nulle part et il devait écraser le souriceau. Mais il n’avait pas réussi… Comment bute-t-on un bébé ?

« Stop ! a hurlé Nicolas. Stop… » Un simple mouvement, le bras qui balaie tout. Les images saintes, la Madone, San Gennaro, Padre Pio, des photos de Christian le jour de sa première communion, en maillot de bain avec lui sur une plage dont il n’avait aucun souvenir. Il a contemplé le tas d’objets à ses pieds, puis il a retiré ses chaussures, son pantalon et son sweat-shirt. Enfin il a repoussé la couverture et s’est glissé sous les draps en serrant ses genoux entre ses bras. Et il a décidé de faire ce qu’il aurait dû faire depuis longtemps.

Il s’est mis à pleurer.

1. La paranza est un bateau de pêche côtière muni d’un mât et d’une voile latine. Par extension, le terme désigne un groupe, une bande, en particulier une bande de jeunes armés liés à la camorra, à Naples et dans sa région. (Toutes les notes sont du traducteur.)

Sables mouvants

Un essaim de guêpes. Nicolas les sentait bourdonner autour de sa tête et, sans ouvrir les yeux, il a tenté de les éloigner en agitant la main. Puis la conscience a repris le dessus. Il a ouvert un œil. Des guêpes ? Les vieux Motorola que la paranza et lui utilisaient pour éviter les écoutes téléphoniques. Qui sait depuis combien de temps ils vrombissaient sur son bureau.

Il s’est levé d’un bond. Il avait dormi toute la matinée et une partie de l’après-midi, pourtant ça n’allait pas mieux. Il s’est passé le visage sous l’eau glacée, puis il a mis la capuche du sweat-shirt sur sa tête pour se protéger contre la douleur qui montait de sa nuque. L’une de ces migraines qui font rage en un point précis, minuscule, et qui creusent, creusent tel un sadique avec une perceuse à pointe fine. Enfant, lorsqu’il avait de la fièvre ou mal au ventre, Mena, sa mère, lui préparait de l’eau avec du citron et du sucre. C’était son remède universel. Avec ça, disait-elle, tout mal disparaît.

Mais Mena n’était pas là et il avait pensé chasser la douleur d’abord avec le shit, puis la coke, et pour finir il avait opté pour un café serré et un message à la paranza : il voulait qu’ils se retrouvent tous dans le carré VIP à cinq heures du matin, car il avait beaucoup de choses à leur dire. Même si, en réalité, il n’avait aucune envie de discuter et n’avait rien à leur dire. Il voulait juste se laisser remplir par les mots de ses hommes, dans l’espoir qu’ils repousseraient cette chose qu’il ressentait sous le bourdonnement de la perceuse à pointe fine. Un nœud d’impuissance et d’insatisfaction de soi qui grandissait quand il était seul.

Le Nuovo Maharaja était en cours de rénovation. Du moins c’est ce qu’Oscar, le propriétaire, répétait à ceux qui chaque soir se présentaient devant le restaurant. Embargo complet. Il se dirigeait vers ceux qui observaient l’échafaudage cachant le blanc de la façade et, les mains posées sur son ventre flasque, leur assurait que lorsqu’il rouvrirait, le Nuovo Maharaja serait encore plus beau. En réalité, les « travaux de rénovation » se limitaient à une couche de peinture et au ponçage de la piste de danse, mais Oscar voulait susciter l’attente. Il voulait faire apparaître des mirages.

Néanmoins, pour la paranza le Nuovo Maharaja était toujours ouvert, même lorsqu’il était fermé.

Oscar a vu le T-Max de Nicolas arriver à une vitesse de croisière inhabituelle, aussi lent que les navires que l’on peut admirer depuis la terrasse du restaurant. Il a vu celui-ci descendre de son scooter puis lui tourner le dos comme s’il s’agissait d’un quelconque morceau de ferraille et tirer tout droit sans les regarder, ni lui ni les deux filles avec lesquelles il discutait : blondes, grandes, très jeunes.

« Maharaja, a-t-il dit en essayant de le retenir, viens que je te présente le nouveau corps de ballet. » Mais Nicolas ne l’a pas entendu, il voulait juste gagner le carré VIP, s’allonger sur le canapé et peut-être rester un peu dans l’obscurité jusqu’à l’arrivée des autres. Il a tenté de mettre de l’ordre dans ses priorités après le raid raté à l’hôpital. Parler à Tucano ? Lui faire comprendre par tous les moyens qu’il ne devait rien rapporter aux autres de ce qui s’était passé ? Ou faire face à Mena, lui avouer son échec ? Car il n’y avait pas d’autre mot pour le définir. Peut-être qu’elle savait déjà tout. Peut-être qu’elle avait vu le reportage aux informations régionales.

Le premier à arriver fut Lollipop, suivi de Briato. Son vieux camarade de foot boitait encore. Sa jambe brisée en quatre n’avait pas retrouvé son agilité d’avant et le médecin lui avait annoncé qu’il resterait boiteux pour toujours. Mais il refusait de s’en faire pour cela et accentuait sa démarche à la De Niro. Dans la tanière obscure du carré VIP, ils ont mis quelques secondes à reconnaître Nicolas, qui avait les mains posées sur ses tempes. Il était sur son trône, afin que les autres puissent le voir là où il devait être, mais il n’avait pas réussi à allumer.

« Maharaja, t’es où ? a hurlé Briato.

— Chuis là, a répondu Nicolas. Qu’est-ce que t’as à crier ? »

Lollipop s’est laissé tomber dans le canapé, tandis que Briato allumait toutes les lumières du carré VIP. Un soleil blanc a explosé derrière les yeux de Nicolas.

Un regard noir a suffi pour que Briato éteigne tout. Puis les autres sont arrivés l’un après l’autre. Drago s’est présenté le dernier et s’est installé à côté de Drone, recomposant l’hémicycle qui, dans ce même lieu, s’était réparti les places de deal. C’étaient des silhouettes incolores, plus ou moins denses suivant la quantité de lumière qu’elles captaient en bougeant. Seul Nicolas, enfoncé dans son trône, semblait avoir perdu les contours de son corps élastique.

Les mains de Biscottino s’agitaient sans cesse, elles bruissaient dans l’ombre en accompagnant ses paroles : « Maharaja, qu’est-ce que c’est que tout ce noir ? Oscar paie plus ses factures de courant ?

— Il les a jamais payées, est intervenu Oiseau mou. Il le pique à l’immeuble d’à côté. C’est là qu’il prend l’électricité. »

Les rires étaient comme des aiguilles plantées dans le crâne de Nicolas, mais il n’a rien dit. Aiguille après aiguille, ses frères le guérissaient.

« Z’avez vu les deux super blondes ? Faut qu’Oscar monte sur une échelle pour les tringler… », a lancé Lollipop.

D’autres rires, d’autres aiguilles, et déjà il se sentait un peu mieux. C’était toujours le même rituel, dont il était le maître : d’abord se raconter des conneries, puis la marée de blagues refluait et, à la fin, on en venait aux questions importantes. Les places de deal. Le fric. Leur royaume.

Au début, il y avait eu un boom. Jamais on n’avait vu des prix aussi bas, à Forcella, c’était chaque jour Noël. N’importe qui s’installait dans le quartier, en provenance de toute la région, les réserves de la paranza s’épuisaient en une matinée et il fallait ensuite organiser le ravitaillement. Tout s’était bien passé et la clientèle était désormais nombreuse. Drone s’était autodésigné logisticien de l’opération, il pilotait les flux. Il s’était procuré un compteur de personnes manuel, comme ceux qu’utilisent les hôtesses de l’air lors des embarquements, et courait d’une place à l’autre. Tac, tac, tac, tac. Il se postait dans un coin et à chaque personne qui passait pour acheter, son pouce appuyait. Tac. Quand il y avait trop de clients, il faisait en sorte d’interrompre le flux ou lançait le réassort. Le compteur de personnes était devenu une extension de sa main, et même lorsqu’il était au Nuovo Maharaja, il entendait ce tac, tac, tac, tac.

« Chez moi, y a rien à faire, a annoncé Tucano. Je les tiens plus. Ils veulent de nouveau vendre la came de Micione. Je peux pas les arrêter, les dealers. »

Au bout de trois mois, toute euphorie s’était envolée. On s’était arraché la came de la paranza, mais maintenant c’était fini. Les chefs de place avaient dégrisé et s’étaient jetés dans les bras de leur ancien fournisseur, qui en avait profité pour inonder le marché avec des tonnes de sa propre drogue.

« À San Giorgio aussi, a confirmé Lollipop. Jusqu’à la semaine dernière, tu sais comment ils m’appelaient ? Don Vince ! T’imagines ? Et maintenant qu’y a plus de came, ils font ce qu’ils ont toujours fait : ils parlent avec Micione et nous on redevient les baisés de l’histoire.

— Lollipop, ton problème c’est que t’es pas débrouillard », a dit Drago. Il s’est approché de Lollipop pour lui pincer la joue, mais l’autre s’est écarté et ils ont joué à se battre sans méchanceté, enlacés d’une façon qui a rappelé à Nicolas une vidéo de chatons – ou étaient-ce des oursons ? – postée par Letizia. Puis ils se sont séparés aussi vite qu’ils s’étaient jetés l’un sur l’autre et Drago est retourné s’asseoir.

D’une voix enflée de satisfaction, il a annoncé que chez lui, à Vicaria Vecchia, il fallait refuser les clients, car ils étaient trop nombreux.

« J’ai doublé les prix, a-t-il expliqué. La came s’écoule plus lentement et les dealers sont plus calmes…

— Putain, écoutez-le, l’homme d’affaires !

— T’as fait sauter la banque !

— Eh, mais comme ça ils gagnent moins, a souligné Tucano.

— Ils gagnent moins et ça va peut-être plus lentement, a rétorqué Drago. Mais comme ça ils se retrouvent pas entre le marteau et l’enclume.

— Ouah, trop cool, Drago, s’est exclamé Biscottino. Quand ça enclume, vas-y, mais si ça martèle, dégage. La classe du Vésuve ! »

S’il avait ouvert la bouche, Nicolas aurait souligné que ce n’était pas le moment de plaisanter. Ils s’enfonçaient dans les sables mouvants. Une place après l’autre, tout le monde tomberait, tôt ou tard. Peut-être que quelqu’un garderait le contrôle d’une ou deux rues, mais ils finiraient tous coincés entre la puissance de feu de Micione et le sort de ceux qui n’ont jamais vu la tête de leur fournisseur. Le stock de l’Archange était presque épuisé. Nicolas le savait, les autres aussi, mais personne n’avait le courage de le dire. Certes, l’héroïne de Scignacane continuait d’arriver régulièrement, mais elle ne suffisait pas pour que les clients restent fidèles aux places de la paranza.

C’est ce qu’il aurait dû dire, mais la migraine ne le lâchait pas. Alors il se taisait et se contentait de surveiller Tucano, qui gardait les yeux au sol. Attendait-il son tour pour révéler ce que leur chef n’avait pas été capable de faire à l’hôpital, dénonçant sa faiblesse ? Un mot et adieu Maharaja. À sa place je le ferais, a-t-il songé. Pourquoi Tucano ne parlait-il pas ? Ne voulait-il pas lui aussi une paranza toute pour lui ?

« Maharaja, a repris Drago, Tucano et Lollipop ont raison. Y a plus de came. Et bientôt y aura plus de clients.

— Tuons tous les autres, s’est emballé Briato. C’est comme ça que ça marche, hein ? Quand on vend la drogue de quelqu’un d’autre sans autorisation, on doit crever.

— Les places marchent comme ça, a confirmé Drone. Soit on vend la drogue d’un parrain, soit on doit lui verser une part. Nous, on nous verse rien et la came est épuisée.

— Nico, on n’a qu’à les faire venir au club et on les gaze tous », a proposé Briato, déclenchant les rires de la paranza. Nicolas a seulement pu faire une grimace. Ils s’étaient remis à raconter des conneries.

« Maharaja et moi, on y était, vous savez ? s’est mis à raconter Oiseau mou. Piazza Bellini. Y avait ces zonards avec leurs polos. Ils nous ont regardés, j’avais déjà ma main sur le flingue. Et puis ces trouducs se sont approchés, j’ai regardé Maharaja et il a haussé les épaules.

— Oiseau mou, a fait Drone, qu’est-ce que tu racontes ? Tu te la joues historien ?

— L’un des deux a dit qu’il était journaliste, a repris Oiseau mou comme si de rien n’était, et il nous a demandé s’il pouvait nous interviewer, hein, Maharaja ? »

Les sept silhouettes se sont tournées vers Nicolas, mais aucun mot ne leur est parvenu du trône. Drago s’est levé, il a évité le bras de Lollipop, qui avait deviné ses intentions, et a allumé la lumière dans le carré VIP.

Nicolas, ou Maharaja, était parti.

Assez pleuré

Il est rentré à Forcella sur le T-Max, aussi paisiblement qu’à l’aller. L’accélérateur à mi-vitesse, jamais au-dessus ni en dessous, et quelques coups de frein quand c’était nécessaire. La réunion au Nuovo Maharaja n’avait pas servi à grand-chose, sinon à le rassurer : il ne risquait aucun coup d’État. Comme si ses frères n’avaient pas remarqué que quelque chose n’allait pas chez lui, qu’il était sans énergie. Pire : il se sentait comme dans ce vieux film que le professeur De Marino leur avait montré, L’invasion des profanateurs de sépultures. Bientôt, ils se rendraient compte que tout ce qui restait de lui n’était qu’une coquille vide. Guidé par l’habitude, le T-Max a tourné dans la Via Vicaria Vecchia, puis il a fait un léger virage à droite Via dei Carbonari. Il était arrivé.

Tout ça, c’est des conneries, s’est dit Nicolas. La faute du nœud qu’il avait derrière la nuque depuis le réveil, une sensation qu’il n’avait jamais ressentie auparavant. Celle de ne plus savoir rien faire.

Les yeux fixés au sol, il a garé le scooter et est sorti de l’allée. Depuis combien de temps n’avait-il pas traversé sa ville à pied ?

Sans même s’en rendre compte, il est arrivé Via Mezzocannone. Deux étudiants l’ont appelé par son prénom. Qui sait, peut-être des clients de l’époque où ils vendaient pour le compte de Copacabana. Il les a ignorés et a continué tout droit, Forcella à présent derrière lui, comme les fresques de San Gennaro. Il a allongé le pas et, en marchant, il passait au crible chaque croisement, chaque coin de rue et chaque commerce, un besoin de contrôler le territoire devenu instinctif. La fente dans la porte en bronze du Maschio Angioino était là pour lui rappeler que, quelques années plus tôt, en passant au même endroit avec Letizia, il s’était juré de laisser lui aussi son empreinte sur la ville, sur ses monuments et sa population.

Il est arrivé essoufflé à Castel dell’Ovo. Il étouffait, comme s’il était en train de se noyer. Il a monté les marches et s’est retrouvé sur le balcon. Il s’est appuyé contre le mur, les épaules collées au tuf, les genoux contre la poitrine et la mer devant lui. Un frisson de plaisir a dressé les poils sur ses bras. La mer. C’est d’elle qu’il avait besoin, l’antidote à ses pensées. Ce bleu inépuisable ne lui demandait rien et il ne pouvait rien lui demander. Ce n’est qu’en face de la mer qu’il réussissait à ne plus penser, à ne plus planifier, peut-être parce que ce vaste horizon lui permettait d’errer, loin de tout calcul.

Il se sentait mieux, mais il lui manquait encore quelque chose. Il a sorti son iPhone et, indifférent aux appels et aux messages sans réponse, il a écrit à Letizia :

Nicolas

Chuis à l’endroit habituel devant la mer.

Quand Letizia est arrivée, Nicolas était toujours dans la même position. Il s’est à peine tourné pour la regarder et elle s’est simplement assise, la tête sur son épaule. Ils ressemblaient à ce qu’ils étaient : un garçon de dix-huit ans et une fille de seize. Le vent poussait les cheveux de Letizia sur le visage de Nicolas, mais il ne les a pas écartés, il se laissait fouetter et s’en remplissait la bouche, puis il les libérait, attendant qu’ils reviennent. Ses yeux ont cessé de fixer la mer, qui avait à présent les mêmes teintes que le ciel au coucher du soleil, et il l’a embrassée. D’abord sur les paupières et le menton, puis il s’est arrêté sur les lèvres et il est passé au lobe de l’oreille. Son cou était nu et Letizia s’est jetée dessus, l’embrassant et le mordant.

« Chaque fois que j’embrasse ton cou, je vois Christian, lui a-t-elle dit. Je lis son nom. »

Adoucie par les baisers, la bouche de Nicolas s’est figée.

« C’est là qu’il doit être », a-t-il répondu.

Letizia a attaché ses cheveux avec un élastique. La magie s’était envolée. « Je me sens coupable, Nico, comme si c’était nous qui… »

Cela faisait des mois que Nicolas sentait ce voleur à l’intérieur de son corps et voulait le dire à Letizia.

« Alors flingue-le, ce coupable, a-t-il poursuivi. C’est moi qui ai pas su le défendre. Quand Scignacane m’a dit qu’il voulait tuer Dumbo, j’aurais dû avoir les couilles de buter Dumbo et Dentino. J’ai fait la moitié du travail et ils m’ont pris ma moitié. Mon frère. »

Letizia a secoué la tête en agitant sa queue-de-cheval.

« Nico, je veux pas savoir ces trucs.

— Alors pourquoi tu me gonfles avec cette histoire de coupable ? Ça suffit, dis pas n’importe quoi. Si tu veux pas les savoir, ces trucs-là doivent pas exister pour toi et c’est tout. »

Letizia s’est levée, elle ne voulait plus sentir le corps de Nicolas, ses jambes qui cherchaient les siennes. Elle a fait quelques pas en arrière et s’est appuyée contre le mur. Il l’a laissée faire.

Puisqu’elle refusait de savoir, elle pouvait très bien s’en aller.

« Pourquoi y a un ananas après le n de Christian, là, sur ta nuque ? a-t-elle demandé, un regain d’affection dans la voix.

— C’est une grenade, a répondu Nicolas sans se retourner.

— Je le sais, idiot. Je sais tout ça », a-t-elle dit, tout en lui faisant une légère caresse dans le cou. Tout doucement. « Quel rapport entre ce truc horrible et le beau nom de ton frère ?

— Ce truc horrible me rappelle que ceux qui l’ont tué doivent mourir. Tous.

— Tu dois pas me raconter ces choses, je te l’ai déjà dit. Ça me fait peur. Garde-les pour toi.

— Alors me les demande pas et occupe-toi de tes fesses.

— Merde, Nico, quand tu parles comme ça on dirait un animal…

— Un animal sait défendre son frère. Et toi, ferme ta gueule.

— T’es vraiment un connard, Nico. Va te faire foutre ! » Elle l’a dit d’une voix tremblante. Jamais elle ne lui avait parlé sur ce ton, avec cette violence. Mais il n’a pas perdu son calme. Une telle indifférence aussi était nouvelle entre eux.

Elle avait envie de pleurer, mais elle ne voulait pas montrer qu’elle était blessée et effrayée.

Avant de prendre l’escalier pour partir, elle a tendu le majeur dans le dos de Nicolas, qui regardait toujours la mer.

Il a refait le chemin comme on rembobine une cassette. Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Via Medina, San Biagio, Mezzocannone. Forcella et chez lui. D’en bas, il pouvait voir la fenêtre de la cuisine grande ouverte, signe de la présence de Mena, qui n’avait pas perdu l’habitude d’aérer l’appartement le matin et le soir après la mort de Christian. Elle avait tout verrouillé, Mena, mais sans renoncer à la lumière.

Quand il est entré, elle pliait des tee-shirts propres. Elle prenait ces poches de tissu et, d’un mouvement sec des poignets, ils retrouvaient leur forme. Les poignets passaient sous les aisselles, le pli, puis un dernier tour et la transformation finale : un rectangle parfait.

Nicolas a attendu que sa mère ait vidé le panier à linge pour la saluer : « Salut, M’man. »

Un coup d’œil lui a suffi pour mesurer le poids qu’il portait sur les épaules.

« Tu es allé voir la mer ? » lui a-t-elle demandé.

Il a hoché la tête. Il n’avait pas envie de parler mais voulait l’écouter, elle, comme si, depuis le réveil, il avait erré dans la ville pour en arriver là. Retourner chez sa mère et se présenter devant le tribunal qui constaterait son échec, son insuffisance. Il s’est approché de la table et a posé une main sur le tee-shirt au sommet de la pile, à l’effigie du London Eye. Il l’avait offert à Christian avec la promesse qu’un jour il l’emmènerait à Londres, les poches pleines d’argent, et qu’ils monteraient ensemble sur la grande roue. « De là-haut, on pissera sur les émirs du pétrole qui vivent là-bas. » Il a regardé le tee-shirt et il a eu l’impression que lui aussi le rendait responsable de cette absence, ce corps qui, quelques mois plus tôt, l’avait rempli et avait maintenant disparu. Il a retiré sa main et l’a secouée jusqu’à ce qu’il puisse sentir ses ongles dans sa paume.

« Tu as vu tout ce qu’il avait, Christian ? a dit sa mère avec un doux sourire. C’est incroyable, on ne réalise pas le nombre de choses qui accompagnent les gens, parfois inutiles, hein, des choses en trop. Tous ces tee-shirts, ces chaussures, ces jouets… On n’a même pas le temps de les mettre… » Elle passait une main dans ses cheveux qui avaient blanchi sur les tempes, formant des mèches ternes. Nicolas a fixé le sol. Il n’arrivait pas à hocher la tête, la main encore contractée, comme si le pistolet qu’il n’avait pas pu utiliser était vainement suspendu à ses doigts.

« Nicolas », l’a réveillé sa mère. Pas Nicolino ou Nico, le prénom complet. C’était le signe qu’un grand discours s’annonçait. « Je ne sais pas comment tu vas, Nicolas, a-t-elle répété en plaçant le fer perpendiculairement à la planche, puis en passant une main dans ses cheveux à lui, comme elle le faisait quand il était petit, plus petit que Christian.

— Tout va bien, M’man, a-t-il répondu sur un ton qui se voulait sûr de soi.

— Je n’ai pas l’impression que tout aille bien. Tu as l’air mou, triste… Écoute-moi. Ce sont des choses qu’on dit, mais elles sont vraies. Les mères savent. Elles savent quand leur fils aîné est allé au bord de la mer. Elles savent s’il porte un fardeau qui l’écrase. Les mères savent tout, Nico.

— Maman…, a commencé Nicolas, mais il n’avait pas assez d’air dans les poumons.

— Et aux yeux d’une mère, a repris Mena en lui lançant le regard de quelqu’un qui n’a plus rien à perdre, ses enfants sont tous égaux. Pas pour moi. Christian était mon chéri, tu sais, mais tu as toujours été différent. Christian était mon petit. Toi, tu es une série limitée. Je lui ai donné trop de caresses et à toi trop peu. J’avais tort, c’est ma faute. »

Pause. Une voix profonde qui cherchait quelqu’un, puis de nouveau le silence.

« C’est moi qui n’ai pas su m’en rendre compte, qui n’ai pas été capable de le protéger. Je croyais tout voir, tout comprendre, alors que ton père ne comprenait rien… Mais quel était l’intérêt de comprendre ce que vous faisiez ? Qu’est-ce que je voyais ? Je me faisais des illusions, c’est tout.

— M’man…

— Tu n’es pas responsable, Nicolas, crois-moi. Ils ont tué notre petit. Il n’avait rien fait, tu le tenais toujours à l’écart. Il était aussi innocent qu’un ange. Leur petit est un ange comme lui. Comment on peut tuer un angelot ? On ne peut pas, Nico, crois-moi. On ne tue pas les anges. »

Nicolas a senti son corps se détendre et le nœud derrière sa nuque se réchauffer, comme si le sang se remettait à circuler, libre de couler.

« Maman, alors tu savais, pour le fils de Dentino. Je…

— Les mères savent tout, Nico, je te l’ai dit. Quand tu étais enfant, tu te rappelles ? Vous alliez chez les sœurs et tu tournais autour du palmier qui était dans la cour. Puis, beau et bon comme tu l’étais, tu t’es mis à gifler ton compagnon. Tu t’en souviens ? »

Nicolas a seulement relevé la tête et marmonné un « non »… Il continuait à penser à l’ange. Non, il n’aurait jamais pu le tuer. Sa mère avait raison. C’était simple, voilà la raison, et plus il se le répétait, plus il sentait qu’il redevenait lui-même.

« La Mère supérieure, Lucilla, tu te rappelles ? Elle m’a téléphoné pour me dire que tu étais en colère. Et quand je t’ai demandé pourquoi tu avais fait une chose si laide, tu m’as répondu : M’man, il m’a tapé alors je l’ai tapé. Parce qu’il m’a fait mal et que je veux plus avoir mal. Nico, tu étais petit mais tu étais déjà le plus fort. Tu es toujours le plus fort. Tu t’es toujours débrouillé seul, sans jamais hésiter. Même quand tu avais tort, c’était pour une bonne raison. Tu as toujours été un homme, même quand tu étais enfant. Plus homme que ton père. » Elle s’est levée de sa chaise et s’est dirigée vers la fenêtre. Une brise légère avait écarté le rideau et elle s’est penchée pour le remettre en place. Elle s’est tournée vers lui, la maigre lumière de la ruelle derrière elle. Elle ressemblait à une sainte sur un tableau. « Tu as fait ce que tu devais faire, Nico. Quoi que fassent leurs enfants, les mères sont coupables. Lorsqu’un enfant s’égare, les mères sont coupables. »

Mena s’est de nouveau approchée de lui et un doux sourire est revenu sur son visage. « Je ne vous ai pas assez suivis, et une mère doit toujours être proche de ses enfants. Je t’ai peut-être donné peu de choses, mais toi, ce dont tu avais besoin, tu l’as pris. Ce que je ne t’ai pas donné, tu l’as trouvé seul. Et donc, si tu veux tout prendre, eh bien, prends tout, n’hésite pas. Inutile de pleurer. Et je me le dis à moi-même, Nico. Assez pleuré, Mena. Si le bon chemin ne t’a conduite nulle part, peut-être que le mauvais sera meilleur. Tu es un enfant spécial. Tu as dix-huit ans, tu es un homme. Alors fais ce que tu as à faire et fais-le bien. Ceux qui m’ont pris Christian doivent mourir. »

Nicolas a eu envie de poser la tête sur sa poitrine, comme il le faisait à cinq ans, lorsqu’il se cachait dans l’armoire et l’appelait pour qu’elle le trouve. Mais ça n’a duré qu’un instant. C’était un homme, en effet, ç’avait toujours été un homme. Il se sentait mal à l’aise. D’une part, il lui semblait être protégé par les paroles de sa mère ; d’autre part, il devinait que le mandat qu’elle lui avait confié et son approbation étaient une mauvaise chose, comme s’il avait eu besoin de l’ordre d’une mère pour faire ce qu’il avait à faire, comme s’il ne pouvait pas le faire seul. Il a tenté de surmonter la confusion de la seule façon qu’il connaissait : « Maman, je t’aime.

— Je t’aime aussi, Nicolas. » Elle a pris son visage entre ses mains et posé un baiser sur son front. « Je suis toujours avec toi. Encore plus maintenant. » Elle a débranché le fer à repasser et s’est éloignée vers sa chambre à lui avec la pile de tee-shirts dans les mains. « Ceux qui nous ont fait du mal ne doivent plus nous en faire », l’a-t-il entendue murmurer.

Tarot

Jusqu’à ce qu’il arrive à la frontière du quartier Ponticelli, ç’avait été une belle journée. On était en plein automne mais il faisait chaud, et le soleil tapait fort sur le crâne fraîchement rasé de Nicolas, tandis qu’une brise soufflait dans son dos et semblait pousser le T-Max.

Le matin, il était sorti de nulle part, surgissant comme il avait disparu : « Faut qu’on s’arrache aux sables mouvants. On va parler à Don Vittorio. » Il les avait convoqués à la planque et la paranza entière avait acquiescé : Oui, c’est ce qu’il fallait faire. Personne n’avait évoqué l’échec du raid à l’hôpital et, de son côté, il savait désormais que la vengeance suivrait d’autres voies. Il était redevenu Maharaja, le regard planté dans les yeux de ses hommes – l’un après l’autre, de Biscottino à Drago. Le ciel était leur seule limite.

Il voulait arriver au Conocal par l’arrière, sans passer par Ponticelli, histoire de respirer un autre air. Un air qui emportait tout et le faisait délicatement, comme s’il accompagnait les mauvaises pensées par la main.

Cela faisait un certain temps qu’il ne s’était pas rendu chez l’Archange et, depuis, il avait fait du chemin, l’argent qu’il sentait dans ses poches était là pour le prouver.

Il a repéré de loin les hommes de Micione, car eux seuls pouvaient se rouler un joint assis sur le capot d’une Mercedes comme si de rien n’était. Ils affichaient l’assurance des gardiens de prison qui se mettent à plusieurs pour encercler un prisonnier important. Nicolas a essayé d’autres accès : il a contourné le quartier du Lotto Zero (deux hommes à moto), approché la frontière avec San Giorgio a Cremano, sûr que de ce côté le barrage serait plus perméable. Au lieu de cela, il est tombé sur un quatre-quatre aux vitres fumées.

Ils veulent enterrer Don Vittorio vivant, a-t-il songé. Il s’est arrêté à une distance de sécurité, sur une terrasse de café aux tables vides. La journée avait perdu de sa beauté, même le vent qui soufflait auparavant était tombé. Il a appelé Aucelluzzo : s’il savait sortir de Ponticelli, il savait forcément y entrer. Au bout de cinq minutes, il a reconnu le bruit caractéristique de son scooter. Il l’a vu sortir du virage à toute allure, ventre à terre. Il a pilé juste devant lui et n’avait pas encore posé les deux pieds au sol qu’il soulevait déjà son tee-shirt pour lui montrer son nouveau tatouage : quatre trous de balle étaient tracés sur sa maigre poitrine blanchâtre.

« Ouah, génial, pareil que Wolverine ! » s’est écrié Nicolas, un peu pour lui faire plaisir et un peu parce qu’il le pensait vraiment.

Dès qu’il a baissé son tee-shirt, Aucelluzzo s’est remis à se plaindre comme à son habitude : il ne pouvait pas l’appeler seulement quand ça l’arrangeait, sa vie était déjà merdique, il devait dealer pour quelques euros, et maintenant il y avait aussi les hommes de Micione.

« Maharaja, a-t-il conclu. Ici, je suis le seul qui entre et qui sort, je bouge comme le vent. »

Nicolas a lentement posé le poing sur son épaule.

« Tu crois que je le sais pas ? C’est pour ça que je t’ai appelé, Aucellu. J’ai besoin de tes super-pouvoirs. »

Aucelluzzo a gonflé la poitrine et, sans dire un mot, il s’est mis en route à toute vitesse, suivi de Nicolas. Ils se sont glissés dans un hangar près de l’A3, sont arrivés à un cimetière de caravanes rouillées et, de là, à une barrière en tôle qui bordait la Via Mastellone : l’entrée de Ponticelli. Aucelluzzo s’est approché d’un panneau suspendu et l’a détaché sans effort, puis il l’a jeté au sol, soulevant un nuage de poussière : « Maintenant tu peux passer, Maharaja. » Nicolas a esquissé une révérence avant de s’en aller.

Cette partie de Ponticelli était encore plus désolée, si une telle chose était possible. Toute vie s’y éteignait. Les quelques magasins avaient les grilles baissées et couvertes de graffitis, et il n’y avait personne dans les parages.

« L’apocalypse nucléaire », a observé Nicolas. Une guerre de tranchées, un long siège dont le seul objectif était d’épuiser les ressources de l’Archange, de le pousser à la famine, à la paralysie, à la misère et à la mort. Tout le monde estimait que tôt ou tard, Micione obtiendrait la victoire.

Sauf Maharaja.

Il s’est garé sous les arcades de l’immeuble où se trouvait l’appartement-prison de Don Vittorio l’Archange, et il a regardé pour voir si les yeux de Cicognone, l’homme à tout faire de Don Vittorio, le fixaient entre les lames des stores baissés, puis il a sonné chez Mme Cicatello. Elle a ouvert, dans son habituel tablier couvert de taches. Nicolas a commencé par le « Bonjour » le plus poli qu’il pouvait, puis il a tout gâché avec un « Putain de merde », car il venait de se rappeler la statuette de danseuse en porcelaine laissée sous son siège et s’est précipité pour la récupérer. Quand il est revenu, l’enseignante était encore là et Nicolas a déposé la statuette dans ses mains : « Paiement anticipé, m’dame. Sinon, après j’vais oublier. » Il y avait déjà eu trop d’événements imprévus pour perdre plus de temps en amabilités. Et puis il connaissait le chemin. Il a laissé derrière lui les élèves que l’enseignante faisait réviser et est entré dans la cuisine : échelle, trappe, trois coups avec le manche à balai contre le plafond. Cicognone a ouvert en le regardant, tandis que l’Archange s’écriait : « La vache, comment il t’a niqué ! »

Nicolas les a trouvés devant ISS Pro Evolution. L’Archange a saisi le joypad d’une main, telle une télécommande, et l’a agité devant la télévision comme s’il pilotait les joueurs. « La vache ! » a-t-il répété. Il s’était levé, nerveux, et Nicolas a remarqué que le jean qu’il portait était au moins deux tailles trop grand. Son tee-shirt, autrefois rouge vif, pendait mollement d’un côté, tandis que le pull qui couvrait plus ou moins ses épaules était plein de peluches. Don Vitto peluche, s’est dit Nicolas, et cette image a désamorcé la tension qu’il sentait depuis qu’il était entré dans l’appartement. Ce jour-là, une partie de son avenir se jouait, et il devait faire face à un homme qui avait une odeur de vieillard et de saleté. Une puanteur de mort.

« Mais comment vous faites ? disait Don Vittorio. Comment vous faites pour vous amuser avec cette connerie ? » Et, d’un coup sur le joypad, il a fait taire la PlayStation. « Cicogno, va préparer du café, a-t-il ordonné. On a un invité important.

— Ouais, la bonniche va vous le faire, votre café », a grommelé Cicognone avant de disparaître derrière la porte de la cuisine. Dès qu’ils ont été seuls, Nicolas a exposé à l’Archange la situation de ses affaires, affirmant que tout allait assez bien et insistant sur « assez », puis les deux liasses de billets ont glissé hors de ses poches. « C’est la part du clan Grimaldi. »

L’Archange les a soupesées pendant un certain temps, hésitant, les yeux mi-clos.

« Don Vitto, qu’est-ce qui se passe ? Vous comptez pas le fric ?

— Y a deux types d’hommes. Ceux qui comptent le fric et ceux qui le pèsent, Nicolas. Ceux qui le comptent en ont pas. Ceux qui le pèsent en ont. Tu sais combien ça pèse, un milliard de lires ?

— De quoi ?

— De lires, ducon ! La monnaie qu’il y avait avant l’euro. Treize kilos et quatre cents grammes.

— Putain ! Et là, d’après vous, y a combien ?

— Plus ou moins cinquante mille euros, a répondu le parrain. Nico, si je l’avais vendue moi-même la came, j’aurais gagné le double. Toi et ta foutue méthode Google… »

Nicolas a failli lui répondre sur le même ton, mais ce n’était pas la peine de revenir sur le sujet. Il était là pour une raison bien précise. Il savait quoi demander mais ne savait pas quand, et si le vieil homme était de mauvaise humeur, tout serait gâché. Alors il a tâté le terrain : « Don Vitto, pourquoi vous faites jamais venir de femmes ici ?

— Parce que j’ai perdu le numéro de ta mère, crétin. D’où tu me poses ce genre de question ? Qu’est-ce que tu crois ? Qu’on a gardé les cochons ensemble ? » s’est indigné le vieux. Mais il l’a dit en souriant.

« Don Vitto, ce qui m’inquiète, c’est qu’avec votre bonniche, là – et du menton, il a désigné Cicognone dans la cuisine –, entre deux cafés, vous et lui, enfin, je veux dire… Je sais que vous êtes vieux, mais peut-être que vous bandez encore… »

Don Vittorio n’a pas cessé de sourire : « Ouais, je crois bien que je me la suis faite, ta mère. Une nénette de Forcella, y a à peu près dix-huit ans… Peut-être que t’es mon fils…

— Peut-être, Don Vittorio. »

L’Archange a savouré cette remarque et, toujours souriant, il a finalement invité Nicolas à s’asseoir. « Dis-moi un peu, Nico : les armes que je vous ai données, vous les gardez pas dans la planque de la Via dei Carbonari ?

— Comment vous savez que j’ai une planque ?

— Je sais tout sur toi. C’est moi qui t’ai fait. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre et tu es ma pomme.

— Pardonnez-moi, Don Vitto, mais cette histoire de pomme, c’est un truc de pédale. Je suis Adam, moi. Pas Ève.

— Quelle grande gueule… Et donc, elles sont où ?

— En sécurité.

— Où ? Je veux savoir. » Pour l’Archange, c’était un investissement et, en tant qu’investisseur, il avait le droit de vérifier l’état de ses armes. « Tu fais peut-être confiance à tes mecs, mais moi non. En vingt ans, on m’a jamais rien trouvé.

— Elles sont à Gianturco, chez une garde-malade. Plus sûr, y a que la caserne des carabiniers.

— Bravo. Et bravo à ta paranza, vous avez bien organisé le tout. Tu vas devenir le petit prince de Naples. »

Nicolas a froncé les sourcils. « Eh, Don Vitto, en disant ça vous vous trompez. Vous savez pas ce que Maharaja veut dire en sanscrit ? » Il a bien détaché les syllabes et, avant de prononcer le dernier mot, il a marqué une courte pause, comme s’il prenait son élan pour ne pas trébucher sur ce mot compliqué. « Grand roi, ça veut dire. Vous pouvez être sûr que je suis pas né pour être prince. Je suis le roi.

— Grand roi… », a répété l’Archange, et d’après son visage on ne savait pas s’il était furieux ou s’il pensait au temps où, à Naples, c’était lui, le roi. « Un grand roi a une épée, tu sais ? C’est son permis de commander. T’as dix-huit ans ? T’as ton permis de conduire ? »

Embarrassé, Nicolas a hoché la tête.

« Bravo, a approuvé l’Archange. Mais le permis le plus important, c’est le permis de la lame. »

Un couteau à cran d’arrêt est apparu sur la toile cirée recouvrant la table. Nicolas l’a saisi comme s’il était déjà à lui. Le manche était en corne noire, avec une plaque à son extrémité. Le cran. Il savait s’en servir. Des coupures dans la paume de la main, il en avait vu des centaines, quand on sortait brusquement la lame du ventre d’un homme ou d’un animal. Il a appuyé sur le bouton latéral et la lame a jailli comme l’éclair. Nicolas connaissait bien ce son – stac. Ce n’est qu’alors, en voyant son reflet dans l’acier, qu’il a pensé à remercier. Mais aussitôt la curiosité a dévoré les politesses :

« Archange, vous avez déjà tué quelqu’un ? a-t-il demandé. De votre main, je veux dire.

— Encore ces manières ! Je suis sûr que ta mère t’a bien élevé et que c’est toi qui as tout oublié, a commenté le vieillard en ouvrant ses bras et en les laissant tomber à plat sur ses jambes.

— Dites-le-moi, Archange », a insisté Nicolas. La paume contre la lame et le pouce sur le bouton.

« Tout le monde est capable de tirer, c’est rien du tout, a répondu Don Vittorio. La technique tue le talent, on te l’a jamais appris ? Les vieux parrains touchaient jamais un flingue et tout le monde les respectait, ils savaient se défendre avec les mains. »

Tandis que Nicolas faisait jaillir la lame de plus en plus vite, le bruit métallique absorbait une partie de la tension. Il s’est rappelé deux ou trois livres sur la mafia dans lesquels on parlait de ces parrains pour qui il était indigne de tenir une arme à feu et honorable de n’avoir que des couteaux.

« Faire face à une personne et la dominer procure le respect. La flinguer dans la rue rend comme les autres ! »

Il a augmenté le rythme. La pratique rend habile, a-t-il songé.

« Assez déconné, Nico ! » Le vieillard s’est approché d’une étagère qui lui arrivait à la tête, il a écarté une bonne bouteille de vin et quelques paquets de cartes usées, et il a pris un cigarillo à moitié entamé. Puis il l’a allumé et a tiré dessus trois, quatre fois. Enfin Cicognone a servi le café.

Nicolas a glissé le couteau dans la poche arrière de son jean et risqué une autre question : « Vous restez toujours enfermé ? » Cicognone a pris les deux tasses et les a posées sur une petite table en cristal devenu opaque. « Don Vitto, a repris Nicolas, vous manquez pas d’oxygène ?

— C’est la volonté du Seigneur », a répondu l’Archange. Il a dû rallumer son cigarillo, puis il est allé s’asseoir dans son habituel fauteuil articulé.

« Vous croyez vraiment que le Seigneur veut vous enfermer dans une cage ? » Nicolas sentait qu’il avait épuisé les préliminaires, et ce sentiment de tourner autour de la vraie raison de sa visite a envahi tout son corps. « Don Vitto, je peux vous demander une chose ?

— T’as fait quoi jusqu’à maintenant ? Arrête de me casser les couilles et bouge-toi. » Don Vittorio l’Archange lui avait donné l’autorisation d’aller droit au but.

Nicolas s’est alors levé, comme s’il voulait utiliser l’élan de son corps pour faire jaillir les mots. Mais il est resté silencieux et a commencé à piétiner les franges du tapis avec la pointe de ses Nike.

Amusé, l’Archange l’a laissé faire pendant un moment, puis il en a eu assez : « Nico, t’as bouffé ta langue ?

Extraits

Commenter ce livre