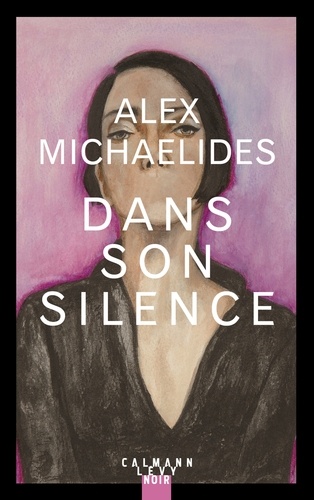

Dans son silence

Alex Michaelides

« Mais pourquoi ne parle-t-elle pas ? »

Euripide, Alceste

PROLOGUE

JOURNAL D’ALICIA BERENSON

14 juillet

J’ignore encore pourquoi j’écris ces mots.

Non, c’est faux. Peut-être que je le sais, mais que je refuse simplement de me l’avouer.

J’ignore même comment appeler ce que je commence à écrire. Journal intime me paraît légèrement prétentieux. Ce n’est pas comme si j’avais quelque chose à dire. Anne Frank, Samuel Pepys en tenaient un ; quelqu’un comme moi, non. Et puis le terme de « journal » a un côté trop scolaire. Je me sentirais obligée de m’y consacrer tous les jours, et je n’en ai pas envie. Si cela devient une corvée, je ne m’y astreindrai jamais.

Peut-être que je ne lui donnerai pas de nom. Ce sera un simple cahier dont je me servirai de temps en temps. Voilà qui me plaît davantage. Une fois qu’on a nommé une chose, on ne la voit plus en entier, on ne sait plus pourquoi elle a de l’importance. On se focalise sur le mot, la plus infime partie en réalité, la partie émergée de l’iceberg. Je n’ai jamais été très à l’aise avec les mots, je pense toujours en images, je m’exprime avec des images, alors je ne m’y serais jamais risquée sans Gabriel.

La dépression me gagne ces derniers temps, pour plusieurs raisons. Je pensais parvenir à le lui cacher, mais il l’a remarqué, bien entendu, il remarque tout. Il m’a demandé comment avançait le tableau, je lui ai répondu qu’il n’avançait pas. Il m’a apporté un verre de vin, et je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu’il préparait le repas.

J’aime regarder Gabriel s’affairer dans la cuisine. C’est un cuisinier gracieux, élégant, ordonné. Contrairement à moi. Qui mets tout sens dessus dessous.

Il m’a dit : Parle-moi.

Je lui ai répondu : Il n’y a rien à dire. C’est tellement confus dans ma tête quelquefois. J’ai l’impression de patauger dans la boue.

Il m’a demandé : Pourquoi tu n’essaies pas de noter tout cela ? D’en garder une trace écrite. Cela pourrait t’aider.

Oui, j’imagine. Je vais essayer, ai-je répondu.

Ne te contente pas de le dire, mon amour. Fais-le.

Je vais le faire.

Il n’a pas cessé de me houspiller, mais je n’ai rien fait. Et puis, quelques jours plus tard, il m’a offert ce carnet. La couverture est en cuir noir et les pages sont blanches et épaisses. J’ai caressé la première, sa surface lisse, puis j’ai taillé mon crayon et je me suis lancée.

Il avait raison, bien sûr. Je me sens déjà mieux. Ce cahier est une sorte de libération, un exutoire, un espace où m’exprimer. Un peu comme une thérapie, j’imagine.

Gabriel ne me l’a pas avoué, mais je sais qu’il s’inquiète pour moi. Et pour être honnête, et autant l’être, la vraie raison pour laquelle j’ai accepté de tenir ce journal, c’est pour le rassurer, lui prouver que je vais bien. L’idée qu’il se fasse du souci pour moi m’est insupportable. Je veux ne jamais lui faire de peine, le rendre malheureux ou le faire souffrir. Je l’aime tant. Gabriel est incontestablement l’amour de ma vie. J’éprouve pour lui des sentiments si profonds qu’ils menacent parfois de me submerger. Quelquefois je me dis…

Non, je ne veux pas en parler.

Je vais écrire ici des idées joyeuses et des images qui m’inspirent, des choses qui ont un impact créatif sur moi. Il y aura seulement des pensées positives, gaies, normales.

Aucune pensée délirante n’est autorisée.

PREMIÈRE PARTIE

« Celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre constate que les mortels ne peuvent cacher aucun secret. Celui dont les lèvres se taisent bavarde avec le bout des doigts ; il se trahit par tous les pores. »

Sigmund Freud, Cinq psychanalyses

CHAPITRE 1

Alicia Berenson avait trente-trois ans quand elle a tué son mari.

Ils étaient mariés depuis sept ans et tous les deux artistes. Alicia peignait et Gabriel s’était fait un nom dans la photographie de mode. Il avait un style caractéristique, il photographiait des femmes à demi faméliques, à demi nues, sous des angles étranges et peu flatteurs. Depuis sa mort, ses clichés ont atteint des prix astronomiques. Pour être honnête, je les trouve assez superficiels. Ils n’ont rien de la profondeur viscérale des meilleures toiles d’Alicia. Bien entendu, mes connaissances limitées en art ne me permettent pas de dire si l’œuvre d’Alicia Berenson passera l’épreuve du temps. Son talent sera toujours éclipsé par sa notoriété, alors il est difficile d’être objectif. Et vous pourriez aussi m’accuser de partialité. Tout ce que j’ai à offrir, c’est mon opinion, pour ce qu’elle vaut. Et à mes yeux, Alicia était une sorte de génie. Au-delà de la maîtrise technique, ses tableaux ont cet étrange pouvoir de frapper votre attention, de la capter, de la retenir, presque comme dans les mâchoires d’un étau.

Gabriel Berenson a été assassiné il y a six ans. Il avait quarante-quatre ans. Les faits se sont produits le 25 août, par un été caniculaire ; peut-être vous en souvenez-vous, ce furent les températures les plus élevées jamais enregistrées. Le jour de sa mort a été le plus chaud de l’année.

Le dernier matin de sa vie, Gabriel s’était levé tôt. Une voiture était venue le chercher à 5 heures devant la maison où il vivait avec Alicia dans le nord-ouest de Londres, en bordure d’Hampstead Heath, et l’avait conduit à un shooting à Shoreditch. Il avait passé la journée à photographier des mannequins sur un toit pour Vogue.

On en sait peu sur la journée d’Alicia. Elle allait bientôt exposer et elle avait pris du retard dans son travail. Il est probable qu’elle l’avait passée à peindre dans le pavillon au fond du jardin qu’elle avait récemment converti en atelier. Finalement, le shooting de Gabriel s’était prolongé et le chauffeur ne l’avait reconduit chez lui qu’à 23 heures.

Une demi-heure plus tard, leur voisine Barbie Hellmann entendait plusieurs coups de feu. Elle appelait la police, et une voiture du poste de Haverstock Hill était envoyée à 23 h 35. En un peu moins de trois minutes, elle arrivait chez les Berenson.

La porte d’entrée était ouverte et la maison plongée dans l’obscurité ; aucun interrupteur ne fonctionnait. Les agents de police traversèrent le couloir jusqu’au salon et inspectèrent la pièce munis de leurs lampes torches. Ils découvrirent Alicia près de la cheminée, vêtue d’une robe d’un blanc presque spectral. Elle ne paraissait pas consciente de la présence de la police. Elle était pétrifiée, figée – une statue sculptée dans la glace –, et une peur étrange se lisait sur son visage. Elle semblait affronter une menace invisible.

Un pistolet gisait sur le sol. À côté, dans la pénombre, Gabriel était assis, immobile, les chevilles et les poignets ligotés à une chaise avec du fil de fer. Tout d’abord, les agents le crurent vivant. Sa tête reposait légèrement sur son épaule, comme s’il s’était évanoui. Le faisceau d’une lampe torche révéla ensuite qu’il avait été atteint à plusieurs reprises au visage. Ses traits élégants à jamais effacés laissaient place à une bouillie carbonisée, noircie, sanguinolente. Le mur derrière lui était maculé de fragments de crâne, de cervelle, de cheveux et de sang.

Du sang, il y en avait partout : des projections sur les murs et des ruisselets sombres qui s’écoulaient le long des rainures du plancher. Les agents présumèrent qu’il s’agissait de celui de Gabriel. Mais il y en avait trop. Puis, aux pieds d’Alicia, un couteau étincela. Un autre faisceau mit en évidence les éclaboussures sur sa robe. Un agent lui saisit les bras et les leva pour les examiner. Elle présentait de profondes coupures aux poignets, récentes, qui saignaient abondamment.

Alicia résista aux tentatives de la secourir ; il fallut trois policiers pour la maîtriser. Elle fut conduite au Royal Free Hospital, à quelques minutes de là. Pendant le trajet, elle s’écroula, puis s’évanouit. Elle avait perdu beaucoup de sang, mais elle survécut.

Le lendemain, elle occupait un lit dans une chambre privée. La police l’interrogea en présence de son avocat. Elle ne prononça pas un mot pendant l’interrogatoire. Ses lèvres étaient pâles, exsangues, elles tressaillaient de temps en temps sans qu’aucun son sorte de sa bouche. Elle ne répondit à aucune question. Elle ne pouvait, ne voulait pas parler. Elle ne dit rien non plus lorsqu’elle fut mise en examen pour le meurtre de Gabriel. Elle resta muette quand on l’arrêta, se refusa à nier ou avouer sa culpabilité.

Alicia ne parla plus jamais.

Son silence tenace transforma cette banale tragédie domestique en une affaire de bien plus grande ampleur : un mystère, une énigme, qui accapara les gros titres et nourrit l’imagination du public au cours des mois suivants.

Alicia resta muette, mais elle fit une déclaration. Un tableau. Elle le commença à sa sortie de l’hôpital, quand elle fut assignée à résidence en attendant le procès. D’après l’infirmière psychiatrique nommée par la justice, elle s’alimentait peu et dormait à peine ; la peinture était sa seule activité.

D’ordinaire, elle travaillait pendant des semaines, des mois même, avant d’entreprendre un nouveau tableau. Elle réalisait d’innombrables croquis, arrangeait et réarrangeait la composition, faisait des essais de couleurs et de formes ; c’était le fruit d’une longue gestation et d’une très longue naissance au cours de laquelle elle appliquait chaque touche avec minutie. Mais, cette fois, elle modifia radicalement son processus créatif. Elle termina la toile quelques jours à peine après la mort de son mari.

Cela suffisait à l’estimer coupable. Retourner à l’atelier si vite après le décès de Gabriel trahissait un extraordinaire manque de sensibilité. La monstrueuse absence de remords d’une tueuse sans pitié.

Peut-être. Mais si Alicia Berenson est une meurtrière, elle n’en demeure pas moins une artiste. Aussi est-il parfaitement compréhensible, du moins pour moi, qu’elle ait pris ses pinceaux et ses tubes de couleurs pour exprimer sur la toile la complexité de ses émotions. Et il n’y a rien d’étonnant à ce que, pour une fois, peindre lui ait été aussi facile ; si l’on peut dire d’un deuil qu’il est facile.

C’était un autoportrait. Elle a inscrit le titre dans l’angle gauche en bas, en caractères grecs bleu pâle.

Un mot : ALCESTE.

CHAPITRE 2

Alceste est l’héroïne d’un mythe grec, une histoire d’amour d’une profonde tristesse. Elle a consenti à sacrifier sa vie pour son mari, Admète, en mourant à sa place quand personne d’autre ne se dévouait. Le lien entre ce troublant mythe d’abnégation et la situation d’Alicia est resté flou très longtemps. Jusqu’à ce qu’un jour la vérité soit révélée.

Mais je vais trop vite. Je brûle les étapes. Je dois commencer par le commencement et laisser les événements parler d’eux-mêmes. Je ne dois ni les fausser, ni les déformer, ni raconter des mensonges. Je vais procéder étape par étape, lentement, avec prudence. Mais par où commencer ? Il faudrait que je me présente, mais peut-être pas encore ; après tout, je ne suis pas le héros de ce récit. Il s’agit de l’histoire d’Alicia Berenson, alors c’est elle qui devrait apparaître au début. Elle, et son Alceste.

Le tableau, un autoportrait, représente Alicia dans son atelier, les jours qui ont suivi le meurtre, debout devant un chevalet et une toile, un pinceau à la main. Elle est nue. Son corps est peint sans complaisance : longues mèches de cheveux roux tombant sur des épaules maigres et anguleuses, veines bleues visibles sous la peau diaphane, cicatrices récentes aux deux poignets. De la peinture rouge goutte du pinceau qu’elle tient entre ses doigts. Ou est-ce du sang ? Alicia est en train de peindre, et pourtant la toile est vierge et son visage inexpressif. Elle tourne la tête, nous fixe du regard. Bouche ouverte, lèvres entrouvertes. Muette.

Durant le procès, Jean-Félix Martin, gérant de la petite galerie de Soho qui présentait ses œuvres, prit la décision, controversée et décriée par beaucoup pour son sensationnalisme et son caractère macabre, d’exposer l’Alceste. La présence de l’artiste sur le banc des accusés pour le meurtre de son mari incita le public, pour la première fois depuis l’ouverture de la galerie, à se presser devant sa porte.

Je fis la queue avec le reste des amateurs d’art voyeurs, attendant mon tour sous les néons rouges du sex-shop voisin. Nous entrâmes lentement, un par un. Une fois à l’intérieur, nous fûmes conduits à la file menant au tableau, telle la foule excitée d’une fête foraine pénétrant dans la maison hantée. Finalement, mon tour arriva. Et je me retrouvai face à l’Alceste.

Je contemplai la toile avec attention, observai le visage d’Alicia, tentai de déchiffrer l’expression de son regard, mais le portrait me mettait au défi de le comprendre. Elle me fixait – masque impassible, indéchiffrable, impénétrable. Je ne décelai en elle aucun signe d’innocence ni de culpabilité.

Pour d’autres, l’interprétation semblait plus simple.

— Diabolique, murmura la femme derrière moi.

— N’est-ce pas ? acquiesça son compagnon. Une salope sans pitié !

La sentence était un peu injuste si l’on gardait à l’esprit que la culpabilité d’Alicia restait à prouver. Mais, en réalité, le verdict était déjà tombé. Les tabloïds l’avaient campée en criminelle dès le début : une femme fatale, une veuve noire. Un monstre.

Les faits, en eux-mêmes, étaient simples. Alicia avait été retrouvée seule en présence du corps de Gabriel et l’arme portait uniquement ses empreintes. Il semblait évident qu’elle avait tué Gabriel. La raison de son geste, pourtant, demeurait un mystère.

Le meurtre fut analysé dans les médias et diverses théories virent le jour dans la presse, la radio et les talk-shows matinaux. On sollicita des experts pour expliquer, condamner, justifier les actes d’Alicia. À l’évidence, elle était victime de violences conjugales, elle avait été poussée à bout et avait fini par exploser. Une autre théorie supposait un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Le mari avait bien été retrouvé attaché. Certains soupçonnaient tout simplement un crime passionnel. Une maîtresse, sans doute ? Mais durant le procès, le frère de Gabriel décrivit un mari dévoué, profondément amoureux de sa femme. Une question d’argent alors ? La mort de son époux aurait peu profité à Alicia car elle détenait le patrimoine, hérité de son père.

Les spéculations se poursuivaient, sans fin, sans apporter de réponses, seulement davantage d’interrogations quant au mobile d’Alicia et au silence qui s’ensuivait. Pourquoi refusait-elle de parler ? Que pouvait signifier ce mutisme ? Cachait-elle quelque chose ? Protégeait-elle quelqu’un ? Et si oui, qui ? Et pourquoi ?

À l’époque, je me souviens avoir pensé que tout le monde devisait, écrivait, se querellait à propos d’elle, mais qu’au cœur de cette activité frénétique et bruyante demeurait un vide, un silence. Un sphinx.

Au cours du procès, le juge Alverstone vit d’un mauvais œil son refus obstiné de s’exprimer. Les innocents, souligna-t-il, tendent à clamer leur innocence, et à maintes reprises. Alicia, non contente de rester muette, ne manifestait aucun signe tangible de remords. Elle ne versa pas une larme pendant les débats, un fait dont la presse fit grand cas. Son visage demeura impassible, froid. Figé.

La défense disposa de peu d’options, sinon plaider la responsabilité atténuée. Alicia avait des antécédents psychiatriques, déclara-t-on, qui remontaient à l’enfance. Le juge récusa nombre de ces arguments, les qualifiant de ouï-dire, mais se laissa pour finir influencer par le professeur Lazarus Diomedes, qui enseignait la psychiatrie en milieu pénitentiaire à l’Imperial College, et par ailleurs chef de clinique du Grove, un service de médecine pénitentiaire sécurisé situé dans le nord de Londres. Le professeur Diomedes soutint que le refus de parler d’Alicia constituait en lui-même une preuve de grave trouble psychique et que la peine devait être prononcée en conséquence.

Il y avait là un moyen détourné de suggérer ce que les psychiatres détestent formuler clairement.

Diomedes affirmait qu’Alicia était folle.

C’était la seule explication logique : pour quelle autre raison attacherait-on l’homme qu’on aime à une chaise, avant de lui tirer une balle dans le visage à bout portant ? Sans manifester ensuite le moindre remords, sans fournir aucune explication, sans même parler ? Elle devait être folle.

Forcément.

Au bout du compte, le juge Alverstone accepta la responsabilité atténuée et conseilla au jury d’aller dans ce sens. Alicia fut ensuite admise au Grove, sous la surveillance du même professeur Diomedes, dont le témoignage avait eu tant d’influence sur le juge.

À dire vrai, si Alicia n’était pas folle, si son silence relevait d’une mise en scène, d’une comédie destinée au jury, la tactique avait fonctionné. Elle échappa à une longue peine de prison. De plus, si elle parvenait à la guérison complète, il se pouvait qu’elle obtienne sa libération au bout de quelques années. Le moment devait donc être venu de commencer à simuler cette fausse guérison. De prononcer quelques mots de-ci de-là, puis davantage ; d’exprimer peu à peu une sorte de remords. Mais non. Les semaines et les mois se succédèrent, les années passèrent, et Alicia ne parlait toujours pas.

Silence absolu.

Et ainsi, sans nouvelle révélation à venir, les médias, déçus, se désintéressèrent peu à peu d’Alicia Berenson. Elle rejoignit les rangs des meurtriers à la célébrité fugace ; des visages dont on se souvient, des noms qu’on oublie.

À quelques exceptions. Certains, dont je fais partie, continuèrent à éprouver de la fascination pour le mythe d’Alicia Berenson et pour son mutisme tenace. En tant que psychothérapeute, il ne faisait aucun doute pour moi que la mort de Gabriel avait engendré chez elle un traumatisme sévère et ce silence en était une manifestation. Incapable d’accepter son geste, elle avait, comme un moteur qui se noie, hoqueté, puis s’était arrêtée. Je voulais l’aider à redémarrer, aider Alicia à se raconter, à guérir et à se remettre. Je voulais la réparer.

Sans vouloir me vanter, je pensais être particulièrement qualifié pour l’aider. Psychothérapeute en milieu pénitentiaire, j’ai l’habitude de travailler avec les plus abîmés et les plus vulnérables d’entre nous. Et quelque chose dans l’histoire d’Alicia résonnait en moi ; dès le début, j’ai ressenti une profonde empathie pour elle.

Malheureusement, à cette époque, je travaillais encore à Broadmoor, et traiter Alicia serait resté – aurait dû rester – de l’ordre du fantasme si, contre toute attente, le sort ne s’en était pas mêlé.

Presque six ans après l’admission d’Alicia, un poste de psychothérapeute au Grove se libéra. Dès que je vis l’offre d’emploi, je sus que je n’avais pas le choix. Je suivis mon instinct et postulai.

CHAPITRE 3

Je m’appelle Theo Faber. J’ai quarante-deux ans. Je suis devenu psychothérapeute parce que j’étais perturbé. C’est la vérité, mais j’ai fourni une autre explication lorsqu’on m’a posé la question le jour de l’entretien.

Les yeux braqués sur moi par-dessus ses lunettes de hibou, Indira Sharma m’avait demandé :

— Pourquoi vous êtes-vous orienté vers la psychothérapie, selon vous ?

Indira était psychothérapeute au Grove. Elle approchait de la soixantaine, avait un beau visage rond et de longs cheveux noir de jais entremêlés de mèches grises. Elle m’adressait un mince sourire, comme pour m’assurer qu’il s’agissait d’un coup d’essai, d’une question simple qui en précédait de plus difficiles.

J’hésitais. Je sentais sur moi le regard des autres membres du jury. Je continuais volontairement de fixer mon interlocutrice tandis que je lui servais une réponse toute faite, une sympathique fable à propos d’un emploi à temps partiel dans un foyer d’accueil à l’adolescence et de la façon dont cela avait éveillé mon intérêt pour la psychologie qui, à son tour, m’avait conduit à un troisième cycle universitaire de psychothérapie, et ainsi de suite.

— Je voulais aider les gens, je suppose, tentai-je en haussant les épaules. C’est ça, je crois.

Mais c’était n’importe quoi.

Enfin si, bien entendu, je voulais aider les gens. Mais il s’agissait d’un objectif secondaire, en particulier au début de mes études. La véritable motivation était purement égoïste. Je cherchais un moyen d’améliorer mon état. Je pense que c’est le cas de la plupart des gens qui s’orientent vers les métiers de la santé « psychique ». Nous sommes attirés vers ces professions-là parce que nous souffrons, et nous étudions la psychologie pour nous soigner. Que nous soyons prêts à l’admettre ou non est une autre question.

Les premières années d’un être humain résident dans une contrée antérieure aux souvenirs. Nous aimons nous imaginer émergeant d’un brouillard primitif, le caractère entièrement formé telle Aphrodite éclose, parfaite, de l’écume. Mais grâce à des recherches de plus en plus nombreuses sur le développement du cerveau, nous savons que ce n’est pas le cas. Nous naissons avec un cerveau à moitié formé, plus proche du bloc d’argile que de la déesse de l’Olympe. Comme l’a formulé le psychanalyste Donald Winnicott : « Un bébé, ça n’existe pas. » Le développement de notre personnalité ne se produit pas dans l’isolement, mais en relation avec l’autre. Nous sommes façonnés par des forces invisibles dont nous ne conservons pas le souvenir, à savoir nos parents.

C’est effrayant, pour des raisons évidentes. Qui sait quelles humiliations nous avons subies, quelles souffrances et maltraitances, dans cette contrée antérieure aux souvenirs ? Notre caractère s’est formé à notre insu. J’ai pour ma part grandi dans un état de nervosité, de peur et d’anxiété. Cette anxiété semblait précéder mon existence et exister indépendamment de moi. Mais je soupçonne qu’elle trouvait son origine dans ma relation avec mon père, auprès duquel je n’étais jamais en sécurité.

Ses crises de rage imprévisibles et injustifiées transformaient toute situation, même anodine, en potentiel champ de mines. Une remarque inoffensive ou un ton désapprobateur déclenchaient sa colère et provoquaient une série d’explosions auxquelles on ne pouvait échapper. La maison tremblait quand il hurlait, et je fuyais dans ma chambre à l’étage. Je plongeais sous mon lit, et me glissais contre le mur. Je respirais l’odeur des plumes, priant pour que les briques m’avalent et que je disparaisse. Mais sa main m’attrapait, me traînait vers mon sort. Il retirait sa ceinture qui sifflait dans l’air avant de s’abattre ; chaque coup m’ébranlait, me brûlait la peau. Puis la raclée prenait fin de manière aussi abrupte qu’elle avait commencé. J’étais jeté au sol où j’atterrissais recroquevillé. Poupée de chiffon abandonnée par un bambin en colère.

Je ne savais jamais ce que j’avais fait pour susciter sa rage ni si je la méritais. Je demandais à ma mère pourquoi mon père était toujours aussi furieux contre moi. Elle me répondait par un haussement d’épaules désespéré accompagné d’un : « Comment le saurais-je ? Ton père est complètement fou. »

Quand elle le disait fou, elle ne plaisantait pas. S’il était soumis à une expertise psychiatrique aujourd’hui, je soupçonne qu’on lui diagnostiquerait un trouble de la personnalité, une pathologie qui n’aura jamais été soignée. Cela eut pour conséquence une enfance et une adolescence dominées par l’hystérie et la violence physique : menaces, larmes et verre brisé.

Bien sûr, il y eut des moments heureux ; en général quand mon père était loin. Je me souviens d’un hiver où il était parti en voyage d’affaires tout un mois en Amérique. Trente jours pendant lesquels ma mère et moi eûmes le champ libre dans la maison et le jardin sans être surveillés. Il neigea avec abondance à Londres ce mois de décembre là, et le jardin se retrouva entièrement enfoui sous un épais tapis de neige prête à craqueler. Maman et moi fîmes un bonhomme de neige. Inconsciemment ou non, nous le créâmes à l’image de notre maître absent : je le baptisai « papa » et, avec son gros ventre, deux pierres noires en guise d’yeux et deux brindilles obliques en guise de sourcils sévères, la ressemblance était troublante. Nous complétâmes l’illusion en l’affublant des gants, du chapeau et du parapluie de mon père. Après quoi nous le bombardâmes de boules de neige en gloussant comme des enfants espiègles.

Une forte tempête souffla cette nuit-là. Ma mère alla se coucher ; je fis semblant de dormir, puis je sortis furtivement dans le jardin et me tins immobile sous les flocons. Paumes ouvertes, j’en attrapais, les regardais disparaître au bout de mes doigts. C’était gai et frustrant à la fois. Et j’eus une révélation que je ne pouvais exprimer car mon vocabulaire était trop limité. Mes mots étaient un filet à la trame trop lâche pour la retenir. D’une certaine manière, tenter de capturer des flocons éphémères équivalait à tenter de saisir le bonheur ; une prise laissant aussitôt place au néant. Cela me rappelait qu’il existait un monde au-delà de cette maison, un monde immense, d’une beauté inimaginable, un monde qui, pour l’instant, restait hors de ma portée. Ce souvenir m’est revenu à maintes reprises au fil des ans. La souffrance qui entourait ce bref moment de liberté semblait le faire briller d’un éclat plus fort encore ; une lueur dans l’obscurité.

Mon unique espoir de survie, je m’en rendis compte, consistait à battre en retraite, autant physiquement que psychiquement. Je devais m’enfuir, très loin. Alors seulement, je serais en sécurité. Et enfin, à dix-huit ans, j’obtins les notes dont j’avais besoin pour entrer à l’université. Je quittai cette prison mitoyenne dans le Surrey en pensant être libre.

Je me méprenais.

Je l’ignorais à l’époque, mais il était trop tard. Par un processus d’internalisation et d’introjection, j’avais enfoui mon père profondément dans mon inconscient. Aussi loin que je m’éloignais de lui, je le portais en moi partout où j’allais. J’étais poursuivi par un chœur infernal et incessant de Furies, me hurlant que j’étais un bon à rien, un fils indigne, un raté.

Lors de mon premier semestre à l’université, durant ce premier hiver redoutable, les voix devinrent si présentes, si paralysantes, qu’elles me contrôlaient. Paralysé par la peur, j’étais incapable de sortir, de rencontrer des gens, de me faire des amis. C’était sans espoir. J’étais vaincu, pris au piège. Acculé dans un coin. Sans aucune issue.

Une seule solution se présentait.

Je me procurai des boîtes de paracétamol dans plusieurs pharmacies. J’en achetai seulement quelques-unes à la fois pour éviter d’éveiller les soupçons. Mais je n’aurais pas dû m’inquiéter. Personne ne m’accordait la moindre attention ; j’étais aussi invisible que je le pensais.

Ma chambre était glaciale et, de mes doigts engourdis, je détachai maladroitement les cachets. Les avaler tous me demanda un immense effort. Mais je me forçai à les ingurgiter l’un après l’autre, si amers fussent-ils. Après quoi je me couchai sur mon lit étroit et inconfortable. Je fermai les yeux et attendis la mort.

Mais la mort ne vint pas.

À la place, je ressentis une douleur cuisante à l’estomac et me tordis de douleur. Plié en deux, je vomis, me couvrant de bile et de comprimés à demi digérés. Je restai allongé dans le noir, le ventre en feu, pendant ce qui me sembla être une éternité. Et puis, lentement, dans l’obscurité, je pris conscience de quelque chose.

Je ne voulais pas mourir. Pas encore, pas sans avoir vécu.

Et cela m’apporta une forme d’espoir, si trouble et mal défini fût-il. Cela me poussa en tout cas à admettre que je ne pouvais pas agir seul. J’avais besoin d’aide.

Et je la trouvai, sous les traits de Ruth, une psychothérapeute recommandée par le service d’aide psychologique de l’université. Avec ses cheveux blancs et sa silhouette rebondie, elle ressemblait à une grand-mère attentionnée. Elle avait un sourire bienveillant, un sourire auquel j’avais envie de croire. Elle resta assez silencieuse au début. Elle se contentait de m’écouter. Je décrivis mon enfance, mes parents, notre foyer. Et au fur et à mesure de mon récit, je remarquai que, même quand je relatais des détails bouleversants, je ne ressentais rien. J’étais déconnecté de mes émotions, comme une main sectionnée détachée du poignet. Je parlais de souvenirs douloureux et de pulsions suicidaires, sans rien ressentir.

De temps à autre, je regardais son visage. Et, à ma grande surprise, ses yeux se remplissaient de larmes tandis qu’elle écoutait. Cela peut sembler difficile à concevoir, mais ces larmes ne lui appartenaient pas.

C’étaient les miennes.

À l’époque, je ne comprenais pas. Mais la thérapie fonctionne de cette manière. Le patient délègue en quelque sorte ses émotions intolérables à son thérapeute, qui retient tout ce qu’il a peur de ressentir et le ressent pour lui. Puis, très lentement, il lui restitue ses émotions. Ruth m’avait rendu les miennes.

Nous avons continué de nous voir pendant plusieurs années, Ruth et moi. Elle est demeurée mon repère. À travers elle, j’ai internalisé une nouvelle forme de relation avec un autre être humain, une relation fondée sur le respect mutuel, l’honnêteté et la gentillesse, et non le reproche, la colère et la violence. Lentement, j’ai commencé à changer. Je me sentais moins vide, moins effrayé, plus capable d’éprouver des émotions et des sentiments. L’odieux chœur intérieur ne me quittait jamais complètement, mais, à présent, la voix de Ruth était là pour le contrer, et j’y prêtais moins d’attention. Ainsi, les voix dans ma tête se firent plus discrètes et disparurent temporairement. Je me sentais tranquille, heureux même parfois.

Il ne faisait aucun doute que la psychothérapie m’avait sauvé la vie, au sens littéral. Et, plus important encore, elle avait transformé la qualité de cette vie. La cure par la parole joua un rôle majeur dans mon évolution. Elle me définit, très profondément.

Elle était, je le savais, ma vocation.

Après l’université, j’ai suivi une formation de psychothérapeute à Londres et j’ai continué de voir Ruth. Elle m’a soutenu et encouragé, mais m’a conseillé de considérer avec lucidité la voie dans laquelle je m’engageais.

« Ce n’est pas du gâteau. » Tels furent ses mots. Elle avait raison. Travailler avec des patients, mettre les mains dans le cambouis se révéla loin d’être confortable.

Je me rappelle ma première visite dans une unité fermée de psychiatrie. Quelques minutes seulement après mon arrivée, un patient avait baissé son pantalon, s’était accroupi et avait déféqué devant moi. Un tas de merde puant. Et d’autres incidents suivirent, qui retournaient moins l’estomac, mais demeuraient tout aussi dramatiques : suicides ratés et sales, tentatives d’automutilation, déchaînements d’hystérie et débordements de chagrin. Cela me semblait plus que je ne pouvais en supporter. Mais chaque fois, curieusement, je puisais dans une réserve de résilience jusque-là inexploitée. La tâche devint plus facile.

Il est étrange de découvrir la vitesse à laquelle on s’adapte à l’univers étrange d’un service psychiatrique. On se familiarise avec la folie. Et pas seulement avec celle des autres, avec la sienne aussi. Nous sommes tous fous, je crois, d’une certaine façon.

C’est pour cette raison que je me suis senti proche d’Alicia Berenson. J’étais un de ceux qui ont de la chance. Grâce à une intervention thérapeutique quand j’étais encore jeune, j’ai pu éviter de sombrer dans les ténèbres. Cependant, je ne perds pas de vue l'autre possiblité : j’aurais pu devenir fou, et terminer mes jours enfermé dans une institution, comme Alicia. Il aurait pu s’agir de moi.

Bien entendu, je ne pouvais rien en dire à Indira Sharma, quand elle me demanda pourquoi j’étais devenu psychothérapeute. Je passais un entretien d’embauche, après tout, et je connaissais les règles du jeu.

— Au bout du compte, je crois que c’est la pratique qui fait le psychothérapeute, répondis-je. Quelles que soient ses intentions de départ.

Indira hocha sagement la tête.

— Oui, c’est juste. C’est très vrai.

L’entretien se déroula bien. Comme le souligna Indira, mon expérience à Broadmoor me donnait un avantage, elle démontrait mon aptitude à gérer la détresse psychologique extrême. On me proposa le poste sur-le-champ, et je l’acceptai.

Un mois plus tard, j’étais en chemin pour le Grove.

Extraits

Commenter ce livre