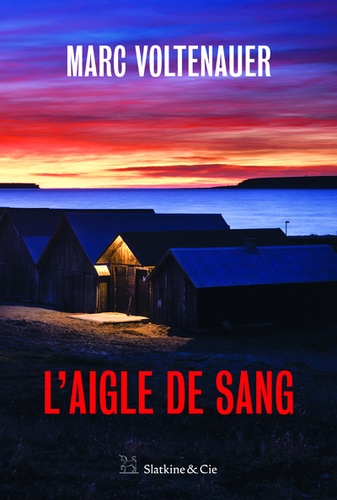

L'aigle de sang

Marc Voltenauer

Andreas tendit la main et effleura, une à une, du bout des doigts, les lettres gravées pour l’éternité dans le granit. Il ferma les yeux et les rouvrit comme pour s’assurer de la réalité de l’instant. Une larme avait coulé le long de sa joue et perla au bord de ses lèvres avant de s’insinuer dans sa bouche. Elle avait un goût amer. Andreas regarda fixement l’épitaphe:

Parti bien trop tôt…

Tout semblait tellement irréel.

Ses souvenirs affleuraient et défilaient comme des diapositives. Il avait l’impression de les entendre glisser, avec le petit claquement sec de l’appareil Kodak que sortait son père lors des longues soirées d’hiver. Le projecteur tirait la diapositive, le chariot avançait. Des instantanés aux couleurs contrastées et saturées. Schklik.

Jessica et lui, dans le jardin de la maison sur l’île de Gotland, le bac à sable en plastique vert pomme. Schklik. Le cartable sur le dos, il porte à bout de bras un énorme cornet d’écolierorange avec un ruban violet, bourré de bonbons, la Schultüte reçue de ses parents pour son premier jour de classe. Schklik. Lui, posant en tenue de footballeur, son maillot rouge avec le numéro neuf, les genoux écorchés. Schklik. Il sourit, triomphant, son premier vélomoteur, un Piaggio Ciao bleu et noir avec un pot d’échappement chromé, son quatorzième anniversaire. Schklik. En costume sombre, entouré de ses camarades lors de son assermentation, il jubile intérieurement. Schklik. Mikaël et lui échangent leur premier baiser. Schklik.

Un tournant dans sa vie. Jessica, sa sœur, enfermée dans une cave lugubre. Schklik. Un visage anguleux, les cheveux ras, des yeux azur perçants, l’homme qui tire sur Mikaël, une balle en pleine tête. Schklik. Lui, une arme à la main, un individu à terre dans le salon d’un chalet. Schklik. Mikaël, aux soins intensifs, relié par des tuyaux à une machine. Schklik. Lui, suspendu par sa hiérarchie, seul à la maison à boire du whisky. Schklik. Jessica au marché de Noël, en pleurs, et lui, ébranlé par cette révélation qui a changé sa vie. Schklik. La chambre d’hôpital, l’électrocardiogramme qui s’affole, les médecins qui emmènent Mikaël. Schklik! Schklik! Schklik! Schklik…

Prologue

C’était le 4 octobre 1944. L’homme était assis à même le plancher contre le bastingage d’une des frêles embarcations de bois que ballottaient les vagues. À côté de lui, parmi la trentaine de personnes à bord, se trouvait son ami Roopi avec sa femme et leur bébé. Malgré la mer agitée, plusieurs bateaux avaient quitté l’île de Saaremaa le jour précédent. Le temps pressait. L’armée rouge s’était emparée de Tallinn le 22 septembre et avait poursuivi sa reconquête de l’Estonie. La veille, les Russes avaient pris possession de Hiiuma. Ils ne tarderaient pas à envahir Saaremaa, l’île voisine.

Au moment d’appareiller, vers 18h, une vieille femme avait joint les mains et prononcé avec une humble ferveur «Jumal meiega», «Dieu soit avec nous»… Le capitaine, un pêcheur estonien, n’était équipé que d’une simple carte marine et d’une boussole pour les guider dans la nuit noire. Des nuages menaçants avaient fait disparaître la lune et le ciel étoilé derrière un voile opaque.

L’homme s’était habillé chaudement, mais ses vêtements étaient détrempés par les vagues qui se brisaient contre le bateau. Ses muscles se contractaient et ses membres se rigidifiaient sous l’influence du froid. Les femmes et les enfants étaient sommairement enroulés dans des couvertures militaires. Personne n’avait de gilet de sauvetage.

Soudain, ils entendirent le bruit sourd des hélices. Le capitaine coupa le moteur hors-bord. De chaque côté de la barque, deux personnes s’étaient mises à ramer. L’homme s’était porté volontaire. Les lumières dans le ciel semblaient indiquer la présence de deux avions d’attaque. C’étaient des Iliouchine Chtourmovik, la «Mort noire». Tout le monde retenait son souffle. Puis il y eut le son strident du vol en piqué, et une rafale de mitrailleuse. Une clameur émergea de l’obscurité et fendit les airs. Une nouvelle salve. Une explosion à proximité. Des cris. Et un silence de mort.

Après plusieurs passages, les avions repartirent, le calme revint. L’homme ne savait pas combien de bateaux avaient sombré ni combien de gens avaient perdu la vie. Dans un premier temps, le capitaine décida de ne pas remettre le moteur en marche et les exhorta à ramer. La mer démontée ne leur accordait aucun répit. Après avoir passé le relais, épuisé, il s’assoupit, blotti entre deux autres passagers.

Plus tard, une énorme vague l’extirpa de sa torpeur. Elle s’écrasa sur la coque et inonda l’embarcation. Les gens criaient, la barque menaçait de couler. Ils se mirent à écoper de manière effrénée. Ses membres engourdis et douloureux entravaient ses mouvements. Une deuxième déferlante ne leur laisserait aucune chance, mais ils furent épargnés. L’eau avait été évacuée. Ils étaient trempés jusqu’aux os et transis par le froid mordant. Abandonner aussi près du but était exclu. Le capitaine décida de redémarrer le moteur.

Au petit matin, le soleil s’était levé et dardait ses doux rayons sur son visage. La mer avait retrouvé son calme, mais le moteur avait rendu l’âme. Les rameurs se relayaient et redoublaient d’efforts. Quelques heures plus tard, il aperçut la fumée d’une cheminée qui s’élevait dans le ciel. La côte de l’île de Gotland était en vue. Avant d’accoster, il enleva la bague de son annulaire gauche et la jeta par-dessus bord.

Chapitre 12

2016

Paris, dimanche 3 juillet

Frigg venait de se préparer un thé matcha. Le temps était radieux. Les rayons du soleil réchauffaient timidement sa peau, ses cheveux blond cendré étaient bercés par l’air frais de ce début de matinée. Des toits de son immeuble de l’avenue d’Iéna, à deux pas du square Thomas Jefferson, elle admirait la vue imprenable sur la Tour Eiffel. Frigg adorait Paris, mais elle n’aimait guère se promener seule dans la ville. Depuis sa vaste terrasse recouverte d’un plancher de teck de Birmanie, elle se plaisait à imaginer la vie fourmillante des rues parisiennes. Elle aurait bien aimé vivre au xixe siècle, quand les carrosses tirés par des chevaux blancs sillonnaient les allées de la capitale. Paris, Ville Lumière, la muse de tous les peintres. Elle avait vu tous les tableaux, tous les matins, des mois durant, dans tous les musées, à Orsay, Jacquemart-André, Marmottan… Monet, Renoir, Van Gogh ou le grand Béraud, mais son favori était Pissarro qui, selon elle, n’avait pas d’égal pour transcrire l’essence de la ville, son vide plein, la solitude de ses foules, la Seine qui coulait comme au Havre. Pissarro, le maître absolu.

Au moment où Sotheby’s à Londres avait annoncé la vente d’un de ses tableaux, elle avait eu des palpitations. C’était le Boulevard Montmartre, son préféré. Pas la vue nocturne, que les experts nommaient Effet de nuit, ni le boulevard à la naissance de l’hiver, lorsque Paris est uniformément gris. Ni le matin brumeux ou encore celui du mardi-gras avec une foule compacte. Non, c’était le boulevard au printemps avec le vert tendre des arbres. Un tableau unique. Il avait appartenu à un industriel juif polonais mort en déportation dont les nazis avaient volé les collections. La toile avait ensuite disparu des années, puis elle avait été restituée à la famille qui l’avait déposée à l’Israel Museum de Jérusalem, avant de décider finalement de le mettre en vente.

Le tableau est une vue plongeante du large boulevard qui s’enfonce comme une vallée entre les immeubles haussmanniens, les arbres déploient leur premier feuillage, laissant des ombres sur les pavés. Le côté gauche du boulevard est baigné d’un soleil timide, la partie droite est à l’ombre, mais sur chacun des trottoirs les Parisiens déambulent tranquillement dans la douceur du printemps, de part et d’autre de la rue saturée de fiacres. La palette des couleurs oscille entre des nuances de beiges, de gris et un peu de brun chaud qui fait ressortir la fraîcheur du vert lime des marronniers. La version nocturne du tableau est éclairée par les lampadaires et les boutiques, mais ici c’est la douceur tendre des feuilles qui crée la lumière. Pissarro a appliqué la peinture par touches, ce qui donne lorsqu’on regarde de près une impression vaporeuse. Plus on s’en éloigne, plus les formes deviennent précises.

C’était l’histoire de sa vie. Une existence tout en contrastes, entre des teintes éclatantes et blafardes, le clair et l’obscur, le flou, la netteté. La toile reflétait aussi la polarité entre sa vie passée et présente, entre une enfance désenchantée dans un village isolé et l’émerveillement de l’âge adulte dans une ville fourmillante, entre une lente déchéance et une ascension fulgurante, un gris pâle et terne évincé par un vert radieux.

Le tableau était suspendu dans son salon. Frigg avait dû débourser une fortune pour l’acquérir. Le Pissarro accroché chez elle était comme le triomphe éclatant sur un temps révolu.

Extraits

Commenter ce livre