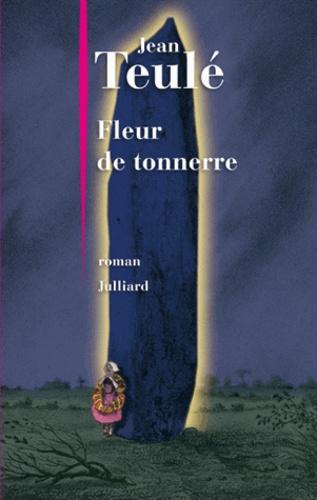

Fleur de tonnerre

Jean Teulé

Chaque pays a sa folie. La Bretagne les a toutes.

Jacques Cambry,

fondateur de l'Académie celtique en 1805

Plouhinec

— Ah mais ne cueille pas ça, Hélène, c'est une fleur de tonnerre. Tiens, c'est ainsi que je devrais t'appeler dorénavant : «Fleur de tonnerre» ! Ne tire pas sur cette tige non plus, c'est celle d'une fleur à vipère. On raconte qu'une femme qui en avait confectionné un bouquet est devenue venimeuse et que sa langue s'est fendue en deux. À sept ans, est-ce que tu vas finir par comprendre ça?! Ne cours pas, mollets nus, vers ce champ, les pétales de coquelicot sont suceurs de sang, et ne marche pas là-dedans, tu vas souiller tes sabots, fleur de bouse ! Ne porte pas ces brillantes boules noires à tes lèvres, les baies de belladone sont poison mortel. Oh, avoir une fille comme toi !... C'est qui, celui-là au loin, venant sur la lande ? On ne le connaît pas. Et derrière lui, les roues en l'air près d'un petit bonhomme, ce n'est pas la karriguel de l'Ankou au moins? File nous chercher deux aiguilles, ouste, Fleur de tonnerre !

Après avoir écouté ce discours maternel articulé en dialecte celtique, Fleur de tonnerre - très jolie petite Hélène blonde décoiffée comme un pissenlit et aux pattes maigres sous son jupon violet - cavale, sabots dans une mare où pourrissent des ajoncs et des pailles, vers une misérable ferme couverte de chaume et aux murs en pierres sèches.

Des pierres, en ce paysage, il n'en manque pas !... Partout le granit perce les houx et les chardons. Que des cailloux, peu d'herbe, et le sol est si pauvre que des agricultrices étendent du goémon arraché à la mer pour fumer les terres.

Sur deux rangées, des menhirs en schiste scient le ciel voilé. Au fur et à mesure que l'intrus approche, la lande paraît montrer ses dents sortant de gencives de bruyère. Des femmes de rivière, venant du lavoir, se mêlent aux cultivatrices pour rejoindre la mère de Fleur de tonnerre à qui elles demandent :

— Que te semble cet homme qui nous arrive, Anne Jégado ?

— War mafé, heman zo eun Anko drouk. (Sur ma foi, celui-ci est un Ankou méchant.)

Le monsieur continue d'avancer. La quarantaine élégante, il porte une badine à la main, une pipe aux lèvres, des bottes neuves, un gilet en poil de chèvre. Le tourment d'une brise va mêlant ses cheveux rares sur un front qui se plisse.

— Holà, mesdames ! lance-t-il en français.

Ces femmes et enfants qui ne voient jamais de visiteurs le regardent venir avec étonnement tandis qu'il commente :

— Le chemin qui passe par chez vous est le plus mauvais qu'on puisse imaginer. Il traverse plus de cent étangs et n'a pas la largeur nécessaire pour que deux véhicules s'y croisent.

En souriant, il approche encore. Parmi toutes celles qui l'attendent, plusieurs retirent de leur corsage, entre les seins, l'épingle qui en réunissait les plis tendus :

— À chacune d'entre nous qui lui fera verser une goutte de sang, il ne pourra porter malheur...

L'homme, maintenant tout près, se présente :

— Avec mon collègue resté là-bas, nous sommes deux perruquiers normands venus acheter des cheveux dans cette région où même les hommes les portent longs.

Face à lui, les vieilles en robe noire et les plus jeunes en jupe bran-rouge l'écoutent, hébétées, comme s'il était un voyageur venu de pays extraordinaires.

— Me comprenez-vous ? s'inquiète le Normand devant leurs mines interloquées. Parlez-vous français, mesdames ?

Beaucoup d'entre elles lèvent alors les mains sur le haut de leur tête pour détacher l'aiguille qui retient les ailes d'une coiffe dessinant un 8 horizontal débordant de chaque côté du crâne. Les extrémités des larges bandes de tissu blanc tombent sur les épaules et la ravissante Fleur de tonnerre, revenue en chaussettes de vase, tend une aiguille à sa mère - qui porte une simple coiffe plate en toile de ménage -pendant que le perruquier, lui, justifie sa propre présence :

— Débarquée sur vos côtes ce matin d'un bateau, notre charrette bâchée que vous pouvez observer derrière moi, avant même d'avoir roulé trois lieues, a déjà versé dans une ornière. N'y aurait-il pas, en ce lieu-dit, des hommes qui pourraient nous aider à la remettre sur...

«Ann diaoulou !!!...» vocifère une femme, alors toutes les lavandières, agricultrices, se jettent ensemble, pointes métalliques en avant, sur le Normand. C'est comme un nid de guêpes qui s'ouvrirait sur sa tête presque chauve. Soudain entouré, il est partout piqué de dards. Les aiguilles et les épingles se plantent profondément dans ses fesses, son dos, ses jambes, en plein visage et au ventre.

« Les Caqueux versent du sang par le nombril ! », «Tu seras avalé par la lune!...» Ces sauvages cris celtiques partent en volées autour du perruquier qui se protège des bras et lance ses jambes de tous côtés. Une poussière d'âmes monte des talus et des landes.

Se plaignant de sa destinée, le moissonneur capillaire, comprenant aussi qu'il est soupçonné d'apporter le mauvais sort, se dégage le visage pour faire remarquer : «C'est à peine si la civilisation vous a effleurées. Vraiment, il faut être ici pour assister à des superstitions pareilles ! » lorsqu'une aiguille est plantée dans un de ses globes oculaires. Le perruquier hurle. Figure dans les paumes, il s'enfuit du cercle de cette foi barbare tandis qu'une grosse paysanne regrette malgré tout :

— Ah ben non, pas dans l'œil tout de même ! Qui lui a crevé un œil?!

Le Normand court à travers de la bruyère rose, du sarrasin en fleur - cette neige de fin d'été. Il crie «Mort-Dieu» et c'est comme si ces femmes avaient mis Jésus-Christ à la porte. Rejoignant son comparse affolé - brun chétif qui déplore : «Si ce n'est pas malheureux d'assister à ça sous l'Empire de Napoléon Ier ! » -, le blessé se retourne. De son œil valide, il découvre au loin des agriculteurs qui cassent la lande, retournent à coups de pioche le sol ingrat, caillouteux, où le soc s'ébrèche. Ces paysans tentent avec acharnement de faire suer des liards aux pierres. Mais là, pognes calleuses sur des manches d'outils semblant dater du Moyen Âge, ils se gondolent devant ce spectacle, en court gilet, culotte énorme, cheveux longs flottant sous des chapeaux ronds. À tous ces autochtones, femelles et mâles, le visiteur mutilé crie :

— Arriérés, tarés ! Dégénérés !...

Ça se passe au hameau de Kerhordevin en Plouhinec (Morbihan). Les perruquiers dessanglent leur cheval de la charrette retournée, couverte d'une bâche jaune sur laquelle on peut lire en penchant la tête : À la bouclette normande. Chevauchant maintenant à cru la même monture, ils franchissent un étang (où l'équidé va à la nage) tout en gueulant après les gens qu'ils abandonnent sur la lande :

— Abrutis!

*

* *

— Piou zo azé ?! (Qui est là?!)

Dans une miséreuse chaumière, la porte donnant sur l'extérieur s'ouvre toute grande. Anne Jégado, assise devant son rouet, ne voit que la nuit claire, puis se dessiner la silhouette de sa fille sur le seuil :

— Ah, c'est toi, vilaine groac'h (fée) ! Ce que tu m'as fait peur ! Mais pourquoi as-tu frappé trois fois avant d'entrer?

— J'ai seulement cogné mes sabots pour les décrotter, maman.

— Tu ignores donc, Fleur de tonnerre, qu'un bruit fortuit répété trois fois prédit un malheur ? Ignores-tu que c'est ainsi que fait l'Ankou ? Avant de charger le corps d'une victime dans sa charrette, il l'appelle trois fois d'une voix sépulcrale. Par exemple, pour moi, il crierait : «Anne! Anne! Anne!...» Regarde, ton père aussi fut effrayé. Il a même aussitôt sorti son épée du fourreau, messagère de malheur. Où traînais-tu encore à cette heure, au Penn ar bed (Bout du monde) ?

— J'étais contre un men hir de la lande.

— Encore?! Mais à quoi peux-tu donc bien rêver, si souvent adossée contre ces pierres levées ?

Et toujours en langue brezhoneg bien sûr, puisque à Plouhinec on ne parle que breton, la mère réclame maintenant les sabots de sa fille - «Boutoù-koat ! » -pour aller les emplir de cendre chaude afin d'assécher et de réchauffer les pieds de sa petite.

Dans cette cahute pleine des fumées d'un feu alimenté de bouses de vache et de mottes séchées, des châtaignes rissolent sous la cendre. Une crémaillère et des poêles à crêpes pendent au-dessus d'un trépied rouillé.

Le père de Fleur de tonnerre, assis sur l'un des deux murets situés de chaque côté de l'âtre, se lève pour remettre en son fourreau, au-dessus de la cheminée, une épée à la lame flamboyante ornée d'un blason (armes de gueule au lion d'argent lampasse de sable). Un voisin laboureur, installé sur l'autre muret, s'extasie :

— Ah mais c'est vrai que tu es un noble, toi, Jean...

— Noblans Plouhinec, noblans netra ! (Noblesse de Plouhinec, noblesse de rien !) minimise Jean Jegado. Descendre de Jehan Jegado, seigneur de Kerhollain qui sauva Quimper prise par le brigand La Fontenelle, ne me rend pas la lande moins pénible à sillonner aujourd'hui. Mais bon, c'est le destin des cadets aristocrates, admet-il avec fatalité en se rasseyant sur le muret pour ôter de son gilet une pipe en terre de Morlaix.

Il la bourre d'un pouce avec du mauvais tabac-carotte grossièrement haché. Un tison au bout d'une pince lui sert d'allumette. Trois bouffées, un jet de salive dans les flammes, et il regrette :

— Être le cadet, né d'un cadet, lui-même né d'un cadet qui... Et à chaque héritage le morcellement des terres au profit des aînés, tu te retrouves en fin de race avec une minuscule parcelle sur cette lande de pierres. L'année ne fut pas fameuse. Encore une mauvaise récolte, tu ne peux rien payer, vends ce que tu as pour rembourser tes dettes et te retrouves mendiant sur les routes.

L'ancien noble a dû adopter les craintes des pauvres paysans mais il conserve la fierté de son sang près de sa femme qui maintenant découd le bas d'un vêtement plissé :

— S'il paraît que vont bientôt être mises en vente, par lots, les pierres du château de Kerhollain, on a encore nos armoiries en haut de la maîtresse vitre de l'ancienne église au bord de la ria d'Étel. Hélas, ce vitrail est tellement couvert de mousse qu'on n'aperçoit presque plus rien. Il faudra bien qu'un jour je prenne une échelle pour aller le nettoyer avec du vinaigre...

Jean Jégado pompe, sur le tuyau de son brûle-gueule, ce tabac infumable qui demande une aspiration de machine pneumatique. Du même âge que sa femme - une trentaine d'années -, il est maigre, de figure couleur châtaigne. Menton glabre mais des cheveux très longs, Jean est vêtu d'un traditionnel bragou-braz (large culotte s'arrêtant aux genoux) et de bas de laine. Il entrouvre son gilet fermé à droite par des boutons métalliques.

— Sinon, qu'est-ce que tu racontes, Le Braz? demande-t-il au laboureur assis de l'autre côté des flammes.

— Non, répond l'autre, la tête ailleurs. Je pensais à ton Hélène, là, et à son attirance pour les hautes pierres...

— Mais tu n'as jamais peur toute seule, sur la lande, de nuit? s'étonne Anne, rétrécissant un ourlet près de sa fille, sur le banc-coffre adossé à un lit-clos.

— Non, pourquoi ?

— Quand j'étais minot, se souvient Le Braz, on me disait que, tous les cent ans, les pierres de la bruyère vont boire à la rivière et pendant ce temps-là libèrent les trésors qu'elles cachent...

— Ben pourquoi, petite sotte... Parce que tu aurais pu tomber sur l'Ankou, pardi ! s'inquiète la mère de Fleur de tonnerre. Tu lui aurais demandé : «Que faites-vous ici?» Il t'aurait répondu : «Je surprends et je prends.» «Vous êtes donc un voleur?» aurais-tu voulu savoir et il t'aurait avoué : «Je suis le frappeur sans regard ni égard. »

— Moi, intervient Madeleine, l'épouse de Le Braz (fermière ronde, à tête de pomme à cidre, qui file sa quenouille près du laboureur), on me racontait que les pierres levées étaient une armée de fantômes immobiles - toute une noce changée en cailloux pour une faute qu'on ignore.

— Lève-toi, ordonne Anne à sa fille, que je vérifie si ce jupon de fête est maintenant à ta taille. À même pas huit ans, ce que ça pousse une Fleur de tonnerre !

— Maman, c'est qui l'Ankou dont tu parles si souvent ?

La force du feu désengourdit peu à peu les membres et aussi les langues dans cette chaumière au sol en terre battue avec étable séparée des gens par une cloison arrivant au niveau de la hanche. Du côté des bêtes, une vache maigre, trois moutons, et un âne pelé qui secoue ses longues oreilles quand Le Braz prédit :

— Des pierres druidiques, ici, on en verra de moins en moins puisque lorsque le clergé ne s'en sert pas dorénavant comme carrière pour construire des chapelles, il les catholicise en taillant une croix romaine à leur sommet.

Jean Jégado, posant les talons de ses sabots sur le rebord défoncé d'un fauteuil historique, dédaigné par ses aînés, n'en est pas étonné :

— Les religions se succèdent en se pénétrant. La nouvelle prend le dessus en avalant l'ancienne qu'elle digère avec le temps.

— L'Ankou, mais c'est l'ouvrier de la mort! explique la mère en plaquant le haut de l'habit plissé contre les hanches de sa gamine à la tignasse blonde, poussiéreuse et rêche comme du crin. Bon, allez, il ira bien encore pour cette année. Pousse-toi que je le plie et le range.

Soulevant le couvercle du banc-coffre, la maman révèle :

— Il n'y a rien de pire que l'Ankou ! Se promenant en Bretagne avec sa charrette, il la charge des corps, frappés d'une puissance invisible, de toutes celles, ceux, qu'il fauche sans distinction.

— À quoi ressemble-t-il ? demande Fleur de tonnerre, soudain avec gourmandise.

— Mais si un jour il n'y a plus de menhirs, Anatole, autour de quoi iront les Poulpiquets, brr..., ces vilains nains velus et noirs qui vous prennent par la main pour vous entraîner dans une danse folle jusqu'à ce que vous mouriez d'épuisement?

Après avoir hoché la tête, ne sachant que répondre, Anatole Le Braz réclame : «Gwin-ardant!» à sa rondouillarde qui lui passe la bouteille d'eau-de-vie dont il sert aussi largement Jean Jégado dans une bolée en terre.

— L'Ankou est vêtu d'une cape et coiffé d'un large chapeau, décrit Anne Jégado en se rasseyant. Il tient toujours une faux au fil affûté. Souvent représente sous la forme d'un squelette, sa tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale ainsi qu'une girouette au bout de sa tige afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir.

— Tu l'as vu, toi, maman?

Après s'être essuyé les lèvres et avoir rempli pour la deuxième fois la bolée du maître de maison et la sienne, Le Braz entre en rapport avec un monde invisible sauf pour lui :

— L'autre jour, j'ai vu une fée ou alors c'était une Mary Morgan ! En tout cas, c'était une sirène dans un étang. Elle en était sortie pour, sur un rocher, tresser ses cheveux verts en chantant. Un soldat de Port-Louis qui passait, attiré par sa beauté et sa voix, s'est approché d'elle mais la Mary Morgan l'a enlacé de ses bras et entraîné au fond de l'étang.

— Ah, ça..., constate Madeleine, des fées, il y en a de secourables mais d'autres tellement persécutantes.

Au troisième gwin-ardant, bu cul sec et qui fait briller les yeux, Jean, descendant de Jehan, se permet d'intervenir :

— Mélusine, d'accord, mais la fée Viviane, hips, je trouve qu'il y aurait à redire !

— Ben non, je n'ai pas vu l'Ankou, bien sûr! s'exclame Anne, iris clairs au plafond. Qui voit l'Ankou ne pourra pas le raconter... mais on dit qu'il y a une statue de lui dans la chapelle maudite des Caqueux, tu sais, ces parias qui vivent dans les landes éloignées. D'ailleurs, là-bas aussi, se trouve une pierre levée.

— Pourquoi l'Ankou fait-il mourir les gens ?

— Pourquoi?... Il n'a pas besoin de raison, l'Ankou, avec sa charrette dont l'essieu grince toujours : «Wik... Wik...» Il croise ou s'introduit chez les êtres, ne se fâche jamais après quiconque. Il les fauche, c'est tout. De maison en maison, c'est son travail, à l'Ouvrier de la Mort.

L'enfant ne dit plus rien. Sur le soir, lors des veillées, la chandelle de résine éclaire à peine et la lumière se fait magicienne. Un sifflement de vent entendu dehors, c'est la voix d'un noyé qui réclame un tombeau. « La mer vient de faire des veuves. » Ils l'ont perçu aussi dans le bruit des feuilles. Après l'eau-de-vie plus quelques bouteilles de mauvais cidre, l'imagination rêve ici. Quand la nuit sera bien noire, ils conteront plus d'une histoire à faire froid dans le dos. Dans cette étouffante chaumière privée d'air, les volutes des émanations de la cheminée et des pensées s'entremêlent. «J'ai vu passer une étoile filante. Un curé va se pendre ! »

Vu de l'extérieur, des filaments de fumée s'échappent en rubans gris clair de sous la porte, des contours de la petite fenêtre, d'entre les pierres sèches des murs, parmi les tiges de chaume du toit, et grimpent en boucles vers le ciel étoile. Comme dans la mare où pourrissent les pailles, à l'intérieur de la cahute les têtes fermentent :

— J'entends un bruit sur la route !...

— Hein?

— Vous n'avez pas ouï grincer l'essieu d'une charrette ? demande Anne à tous.

— En vérité, non, lui répond son mari.

— Quel bruit! Des chevaux soufflent avec une telle force qu'on dirait un vent d'orage... Le grincement de l'essieu me déchire l'oreille et vous, vous n'entendez rien?

— Non, dit Anatole Le Braz.

— À un moment, l'attelage s'est mis à piétiner sur place comme impuissant. Ah, il en a donné des coups de sabot au sol. Cela a sonné comme des marteaux sur l'enclume.

Aussitôt, dans la chaumière, tous gardent un silence profond pour bien écouter. Les cheveux de Jean sont tellement raidis qu'il pourrait s'en servir d'aiguilles. Anatole se lève finalement pour observer la route à travers la petite fenêtre de corne.

— Mais non! C'est la charrette, renversée ce matin, que ses deux propriétaires viennent rechercher avec des gars du bourg et un second cheval pour la redresser. Ils portent des lumières autour du véhicule bâché.

— Ils osent venir de nuit vers chez nous ? s'étonne Jean.

— Bah, de jour on ne peut pas dire qu'ils ont été bien reçus, surtout le grand au gilet en poil de chèvre, se doit de reconnaître Madeleine Le Braz. J'aimerais vraiment connaître le nom de celle qui lui a crevé un œil.

Extraits

Commenter ce livre