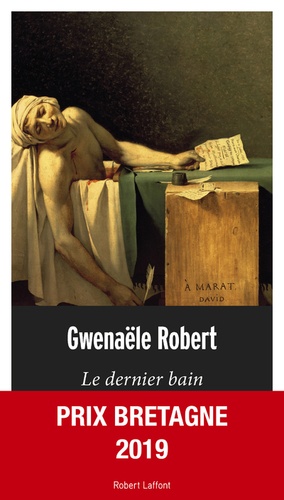

Le dernier bain

Gwenaële Robert

À mon père

« Pardonnez-moi, mon cher Papa, d’avoir disposé de ma vie sans votre permission. »

Lettre de Charlotte Corday à son père,

la veille de son exécution.

PROLOGUE

Ce n’est pas une baignoire. Du moins ça n’y ressemble pas. Les visiteurs du musée Grévin qui s’attardent devant la reconstitution de l’assassinat de Marat sont surpris : ce n’est pas comme ça qu’ils s’étaient imaginé l’objet, quand ils étudiaient le tableau de David, dans leurs manuels scolaires. Ça n’a même rien à voir. Ils observent la cuve noire, ils la contournent, se tordent le cou pour regarder à l’intérieur. Curieux, tout de même, cette forme de sabot. Les remarques viennent ricocher sur les parois de cuivre : des considérations esthétiques, économiques, physiques, hygiéniques aussi (comment récurer une chose pareille, avec son coude au beau milieu ? on subodore qu’il demeure au fond quelques taches de sang qu’aucune main ne viendra jamais nettoyer). J’en vois qui se caressent le menton, d’autres qui exhaussent leurs sourcils : ça, une baignoire ? Ils sont dubitatifs. D’ailleurs, le musée a dû prévoir le coup, il a placé devant la scène un banc de velours rouge, comme s’il avait anticipé ce besoin de méditer un peu sur les mensonges de l’histoire officielle.

C’est là que je côtoie ces visiteurs perplexes, assise sur le banc où je convoque mes propres souvenirs. J’ai une mémoire très précise de mes années passées au collège, qui ne furent pourtant pas heureuses – à croire que le malheur fixe en nous des images durables que le bonheur seul ne parvient pas à retenir. Dans les manuels d’histoire de 4e, le tableau de David était reproduit entre la Déclaration des droits de l’homme et le portrait de Danton – cette figure déformée par le coup de pied d’un taureau qu’il avait pris pour une vache quand il avait voulu, enfant, téter ses mamelles (l’histoire avait fait rire les adolescents que nous étions alors). En cet été 1989, pourtant, on ne plaisantait pas avec la Révolution française : elle avait deux siècles et le pouvoir officiel entendait la célébrer en grande pompe avec une parade spectaculaire et cosmopolite jetant pêle-mêle sur les Champs-Élysées des chars africains, des valseuses mécaniques, les tambours du Bronx et les gardes de l’Armée rouge. On avait expurgé l’événement de la Terreur, des massacres de septembre, des guerres de Vendée, du Tribunal révolutionnaire. On l’avait bien lissé, nettoyé, désinfecté. Et puis, on l’avait fardé, on lui avait redonné des couleurs à grands coups de musique, de chorégraphies, de télévision et d’applaudissements. On avait mis le masque de la comédie sur le visage de l’Histoire, cette grande dame pas drôle qui prend tout au tragique, et on l’avait sommée de faire la fête, comme tout le monde : the show must go on !

C’était l’été du bicentenaire. On portait des cocardes. Ma mère, avec un souci louable d’inscrire ses enfants dans l’air du temps, m’avait invitée à en fixer une sur chacune de mes ballerines blanches sous l’œil réprobateur de mon père qui n’avait pourtant rien dit (sa famille de paysans vendéens ayant été massacrée en 1793 par les Bleus, il en concevait une réticence muette et embarrassée pour la commémoration de l’événement). J’entrais donc dans l’adolescence, en cet été 1989, d’un pied hésitant, orné d’une fleur tricolore. Jessye Norman chantait La Marseillaise. Au cinéma, La Révolution française d’Enrico et Heffron durait 324 minutes. À la fête du collège, on jouait l’Incorruptible, hagiographie laïque de la vie de Robespierre. En classe, nous analysions le tableau de David. Sur le banc de velours du musée Grévin, je me rappelle vaguement le corps supplicié de Marat, le trou rouge dans la chair pâle, sa tête renversée en arrière, ses yeux clos, et ce fin sourire qui se dessinait sur ses lèvres, comme si la mort l’avait saisi en état de grâce – et pour cause : il venait d’ajouter à sa liste dix noms de têtes à couper. La baignoire, je ne m’en souviens pas très bien, on la voyait à peine. C’était une cuve couverte de linges blancs, comme un linceul offert au corps inanimé. Elle était l’écrin du martyr, à la fois cercueil et berceau : il fallait que l’homme meure pour que naisse sa légende.

Extraits

Commenter ce livre