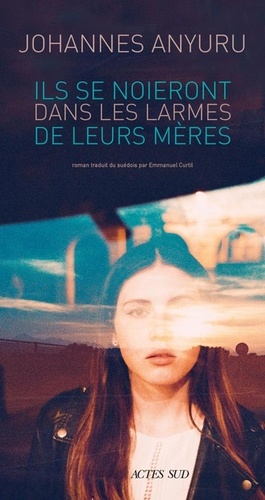

Ils se noieront dans les larmes de leurs mères

Johannes Anyuru

Editeur

Genre

Littérature étrangère

4

Partages

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

L’Histoire n’existe pas à Guantánamo.

Le futur n’existe pas à Guantánamo.

Le temps n’existe pas, tout simplement,

Car il n’y a pas de limites à ce qui peut advenir.

Prisonnier libéré après treize années

passées à Guantánamo Bay.

Un vent arrive. Il soulève le sable de l’aire de jeux et une poignée d’herbes sèches entre les façades des immeubles. Assises sur les pneus des vieilles balançoires, les deux adolescentes s’élancent de plus en plus haut.

Je les observe à travers la vitre, mais je n’entends pas leurs rires. J’entends l’agitation, les cris de panique, les tirs automatiques et le choc des corps et des objets qui tombent au sol.

I

C’est son premier souvenir : d’impétueux rideaux de neige s’abattant sur les ailes de l’hôpital et sur le parking, les peupliers et les barrages routiers. Avant cela : le néant.

Elle est incapable de prononcer le moindre mot, alors qu’Amin ne cesse de l’appeler par le nom qu’il lui a attribué. Nour. Ce n’est que lorsqu’elle entend l’hystérie poindre dans sa voix qu’elle finit par rouvrir les yeux.

“Tu te rappelles quelque chose ?” Amin a le visage émacié, les mâchoires serrées, il est assis à côté d’elle dans l’Opel blanche de Hamad, sur une banquette arrière trouée d’où s’échappent des morceaux de mousse qui restent accrochés à ses vêtements.

Elle secoue la tête.

Hamad leur parle depuis le siège conducteur, il leur demande de faire plus vite, alors Amin humidifie ses lèvres puis, d’une main tremblante, il allume le téléphone portable scotché aux tubes de métal du gilet qu’elle porte. Elle ne bouge pas d’un cil pendant qu’il s’exécute. Dehors, quelques flocons de neige isolés volettent, ils se détachent du rempart de briques jaunes qui se dresse de l’autre côté de la vitre. Lorsqu’elle composera les quatre chiffres du code sur le clavier de l’appareil, les tubes du gilet exploseront et éjecteront tous les clous et les projectiles de plomb qu’ils contiennent – deux bonnes poignées chacun. L’onde de choc sera telle qu’elle fera éclater les os et les organes internes de toutes les personnes se trouvant à cinq, voire dix mètres à la ronde. La même chose se produira si quelqu’un envoie le code au téléphone par SMS.

Ils sortent du véhicule. Hamad s’est garé dans une ruelle, juste derrière un conteneur à poubelles. C’est lui qui est chargé de prendre le grand sac de sport noir dans le coffre. Il fait si froid que ses joues et ses mains brûlent, alors elle martèle le sol avec ses pieds pour se réchauffer.

Dès qu’ils ont atteint la rue commerçante Kungsgatan, ils se dispersent à travers la foule compacte des samedis. Après quelques pas, elle se retourne et voit qu’Amin s’est arrêté devant une vitrine pour faire semblant de s’intéresser à des costumes.

Ils sont liés l’un à l’autre, elle en a l’intime conviction.

Elle aurait aimé qu’ils connaissent un autre destin.

Cela se passe le dix-sept février, un peu plus d’une heure avant l’attentat terroriste qui prendra pour cible Hondo, une librairie spécialisée dans les bandes dessinées.

En traversant la chaussée, elle est à deux doigts de se faire renverser par le tramway – c’est une dame qui la sauve in extremis en la rattrapant par la manche de sa parka –, le véhicule émet un signal sourd et aigu et elle reste un instant plantée là, les pieds dans la neige fondue, le regard errant parmi les flocons en suspens dans la nuit tombante.

Une nouvelle fois, elle tente de se rappeler qui elle est, d’où elle vient, mais les seules images qu’elle arrive à convoquer sont celles d’un numéro de chambre d’hôpital et du moment où elle s’est levée de son lit pour aller à la fenêtre en s’appuyant sur son pied à perfusion. Elle ressent encore la pulsation sifflante de son sang derrière ses tempes et le froid du sol sous ses orteils.

Parmi les différentes hypothèses, elle a lu que la neige tombée ce soir-là, en plein été, résultait d’un phénomène de pollution atmosphérique ou de manipulations météorologiques militaires, ou encore qu’il ne s’agissait pas de neige mais de retombées industrielles produites par une usine des environs.

La dame qui l’a empêchée de se faire écraser lui secoue le bras en disant quelque chose qu’elle ne comprend pas, d’une voix atone et lointaine. Puis, lassée d’attendre une réponse, elle tourne les talons et poursuit son chemin. Un autre tramway passe et les piétons traversent la route sur le passage clouté où elle se trouve.

Il lui semble bien venir de cette ville, finalement. Göteborg. Elle a également le sentiment que sa mère est décédée. Écrasée par un véhicule, peut-être ? Non, ses souvenirs se floutent à partir de là. Elle serre les poings puis les rouvre.

Un seul acte pour réveiller le monde.

Elle se remet en marche et remonte le flot de flâneurs, croise des jeunes en doudoune et des couples avec poussettes.

Devant la porte de la librairie, la flamme d’une bougie Marschalle vacille paisiblement dans le crépuscule urbain. Un panneau indique :

Aujourd’hui à 17 heures, Göran Loberg vient dédicacer son dernier livre et discuter des limites de la liberté d’expression avec Christian Hondo.

La sueur perle sur son front dès qu’elle franchit le seuil, en partie à cause de la foule mais aussi à cause du manteau d’hiver qu’elle doit garder pour dissimuler son gilet explosif.

Et surtout, en raison de ce qui va bientôt se produire.

Elle se positionne devant un présentoir en carton et feuillette des bandes dessinées afin de ne pas attirer l’attention.

Un seul acte, s’il est assez radical, assez clair, peut suffire à envoyer un message fort aux dépossédés de ce monde. Il peut suffire à renouer le lien entre le califat et les musulmans égarés, à accroître l’afflux de nouvelles recrues et à inverser la fortune des armes.

Ce sont les mots de Hamad. Ses pensées.

Sur les pages qui se tournent sous ses yeux, elle entrevoit des vaisseaux spatiaux et des nuages de gaz incandescent. Des hommes évoluant dans des paysages désertiques aux couleurs surréalistes, engoncés dans des scaphandres grossiers dessinés avec un certain sens du détail. Elle s’étonne devant la naïveté de ces dessins.

Elle sourit même et cela lui change un peu les idées.

Mais très vite, un doute la prend : la chaleur de son propre corps ne risque-t-elle pas de déclencher le détonateur de la bombe ?

Un : elle est musulmane. Ça, elle en est certaine. Deux : les Suédois ont exterminé des musulmans dans un endroit qui s’apparente à une sorte de camp. Trois : un nom revient souvent. Ce n’est pas le sien, mais il est important pour elle : Liat. Une personne qu’elle aimait. Quatre : les Suédois font comme si de rien n’était. Comme si leur pays était en paix et que les camps de la mort n’existaient pas. Cinq : elle a fait part de ces souvenirs à Amin pour essayer d’y trouver un sens.

Hamad entre à son tour. Quelques flocons de neige pénètrent avec lui dans la boutique lorsque les portes se referment. Amin et lui se sont rasé la barbe la veille au soir, et chaque fois qu’elle regarde ses joues nues, elle a l’impression de voir un crâne d’oiseau – son visage est si maigre, si dur. Il porte une doudoune noire et un bonnet bleu arborant la mascotte d’une équipe américaine de hockey – un requin. Il le retire et le fourre dans sa poche. Puis il prend place devant la caisse et dépose le sac de sport noir à ses pieds.

Une trentaine de personnes se trouvent dans la librairie en cet instant, elles sont debout en petits groupes ou assises sur les chaises pliables qui ont été installées, le manteau posé sur les genoux. Christian Hondo, le propriétaire des lieux, est face à elles sur la petite scène. Il a des cheveux longs et un t-shirt jaune délavé. Lorsqu’il allume le microphone, les deux enceintes produisent un larsen.

“Je vous souhaite la bienvenue.” Sa voix résonne en double, de manière sourde et agressive.

Göran Loberg entre par une porte située derrière la caisse. Le public se tourne vers lui, impatient. Il en retient presque son souffle.

Loberg est plus âgé que Hondo, il a environ la soixantaine, le cheveu en bataille, le teint hâlé et une stature un peu dégingandée. Il porte une chemise à carreaux. Les traits qui cernent sa bouche expriment quelque chose de dur, trouve-t-elle, du mépris ou de la colère. Il s’assied et dépose un carnet de notes avec un stylo sur la table.

“Nous sommes ici pour parler de votre dernier livre, commence Hondo, une compilation de dessins réalisés pour votre feuilleton satirique Le Prophète, publié chaque semaine sur Internet, qui met en scène une caricature du prophète Mahomet, entre autres illustrations, dirions-nous… blasphématoires ?”

Göran Loberg hoche la tête en se caressant la barbe. Tout son être respire la désinvolture et le désintérêt total pour lui-même ou son entourage. Depuis le fond du local, elle n’entend pas tout ce qu’il se dit. C’est comme s’ils se trouvaient dans une pièce voisine, ou plutôt que leurs voix n’étaient pas reliées à leurs corps. Qu’elles flottaient dans la boutique.

Hondo se lève et déroule une planche. Il la tient pour la montrer au public.

On y voit un groupe d’hommes au nez crochu, coiffés de turbans, révélant des missiles de croisière plantés dans l’anus quand ils se prosternent pour effectuer leur prière.

Soudain, elle a l’impression de sortir de son corps et de se voir depuis l’extérieur, comme dans un rêve.

Son gilet explosif lui compresse la poitrine.

Un : elle ne se rappelle pas son propre nom. Deux : elle ne se rappelle pas non plus ses vrais parents, mais elle a de bonnes raisons de croire qu’ils ont été assassinés. Trois : quand elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas le bon visage. Quatre : elle est désormais certaine qu’elle s’est déjà trouvée là, dans cette librairie, devant ces dessins, et que cette scène augure un événement d’importance historique.

En jetant un rapide coup d’œil sur le côté, elle remarque qu’Amin est arrivé et qu’il s’est positionné près de la porte. Son visage est luisant de sueur malgré le froid dehors. Plusieurs clients se retournent, perturbés par la présence de ce garçon au visage de mort. Ils parlent de lui entre eux à voix basse. Amin lorgne vers elle mais fait semblant de ne pas la connaître.

Elle s’approche de lui.

“Amin”, murmure-t-elle. Il l’ignore, ne sachant pas comment réagir : le plan était de se disperser dans le local et d’attendre qu’il y ait le plus de monde possible. En aucun cas, ils ne devaient s’adresser la parole.

“Amin ! Amin !” Il ne la regarde pas. Alors elle lui prend la main, ce qu’il laisse faire à contrecœur. Elle glisse ses doigts entre les siens et les serre. “Je crois que tout est allé de travers.” Elle-même ne sait pas exactement ce que cela signifie. “Amin, tout est allé de travers.”

Quelques mois plus tôt, Hamad les a mariés dans son appartement et c’est là qu’elle a commencé à avoir ces affreux pressentiments, avec la conviction qu’elle et Amin, et peut-être également Hamad, sont liés de quelque manière, et qu’elle est investie d’une mission.

“Nous devrions partir”, souffle-t-elle. À côté d’eux, un homme en pull noir leur jette des regards exaspérés – elle s’en fiche. “Partons”, insiste-t-elle et à ce moment-là seulement, Amin s’autorise à réagir – il lui saisit le bras en la transperçant du regard. Puis il lui donne un léger coup de coude pour l’éloigner et la rappeler à l’ordre.

Le plan initial était de se disperser et d’attendre.

Devant eux, derrière la table, Hondo déclare qu’il déteste la religion, qu’il vient d’un milieu aux visées traditionnellement subversives, phrase qu’elle ne comprend pas ou qu’elle a du mal à contextualiser. “Ou plutôt libertaires, braille la voix double des haut-parleurs, une galerie de monstres, si l’on veut.”

Elle ferme les yeux et sent les premières ondes d’un violent mal de tête affleurer puis disparaître à nouveau dans les profondeurs. Il y a une chose qu’elle n’a jamais dite à Amin : avant que Hamad leur explique le déroulement de leur action, elle avait déjà des visions de ces événements tels qu’ils seraient décrits dans des articles. Elle avait des souvenirs de ce qui serait écrit sur eux après coup.

Par exemple : Le couple de terroristes venait de se marier. Cliquez ici pour découvrir les photos.

Quand elle rouvre les yeux, Hondo a déroulé une autre planche, sur laquelle une femme postée sur un pont braque une mitrailleuse vers le spectateur, devant une banderole annonçant Refugees welcome.

“Vous avez reçu beaucoup de menaces à cause de ces dessins.

— Celui qui n’a jamais reçu de menaces de mort n’a jamais rien dit de pertinent”, répond Loberg en repositionnant ses lunettes. Dans le public, tout le monde s’esclaffe. Les gens ont le teint cireux, fantomatique, ils sont éclairés de l’intérieur par une lueur grisâtre. Fin de l’hilarité générale, les gens se grattent la tête, prennent des notes, croisent les bras ou se penchent en avant.

Dans moins d’une heure, ils seront tous morts.

La chose arrive sans prévenir, après environ vingt minutes d’entretien. Göran Loberg vient de soutenir que l’art doit repousser les frontières, que cela découle de son essence même, lorsque son discours est brutalement interrompu par un éclat de voix, celle d’un homme qui hurle quelque chose d’incompréhensible, quoi ou là – ou alors est-ce de l’anglais, gun ?

En entendant ce cri, elle se dit que ce doit être de l’anglais car Amin, qui vient de sortir le pistolet de dessous sa ceinture, d’un geste aussi furtif qu’un battement d’ailes, n’est pas suédois.

Gun. Le mot résonne comme le coup de feu qui suit, tandis qu’une spectatrice au premier rang baisse la tête et s’accroupit comme lors d’un crash aérien.

Elle est encore suffisamment proche de lui pour sentir l’odeur de soufre et c’est cela même, et non la violente détonation, qui lui fait comprendre que l’action a réellement commencé.

Amin tient encore le pistolet pointé vers le plafond. Le tir a formé un trou fumant dans le panneau isolant au-dessus de sa tête. Elle cherche à croiser son regard mais il fixe un point qui se trouve quelque part devant elle, ou loin derrière.

Les gens se sont déjà tous levés mais en se ruant vers la sortie, ils trébuchent dans les chaises pliables et dès qu’ils voient Amin à l’entrée, ils font demi-tour. Ils deviennent gauches, pathétiques, ils ne savent pas où aller alors ils tournent en rond en faisant tomber des piles de revues et de livres de leurs étagères. Tout semble lesté d’un poids supplémentaire. Le temps ralentit puis s’accélère, c’est un agglomérat d’événements qui s’enchaînent. Un jeune homme à coupe iroquoise s’enfuit par une porte derrière la caisse, mais Hamad le retient et le fait tomber en arrière – le garçon se cogne la tête contre le coin du comptoir et cela produit un bruit effroyable. Puis il s’écroule au sol, inanimé.

Prie Dieu jusqu’à ce qu’ils te croient folle.

Hondo reste calmement assis derrière sa table. Peut-être imagine-t-il que tout cela est prévu, qu’il s’agit d’une performance organisée pour la rencontre – il observe la scène avec un sourire amusé. Leurs regards se croisent l’espace d’un instant.

Autour d’eux, les gens perdent l’équilibre et se marchent dessus comme si le sol tanguait.

Hamad hurle quelque chose mais le temps qu’elle s’en rende compte, il hurle déjà depuis longtemps. Elle ne parvient pas à distinguer ses mots. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’il crie. C’est un son à la fois haché et continu.

Une femme est à terre, le visage ensanglanté, elle tire sur le pull d’une autre femme pour se relever. Une autre personne s’est cachée dans un coin, derrière un monticule de bandes dessinées renversées, mais sa chaussure dépasse du tas de revues. C’est une bottine d’hiver noire et son propriétaire est un homme en larmes.

Hamad bondit sur le comptoir de caisse et sort une mitraillette du sac de sport, il la brandit des deux mains au-dessus de sa tête comme s’il s’agissait d’un trophée de guerre ou d’un nouveau-né, et elle comprend désormais que ce qu’il éructe ne sont pas des mots, mais simplement eh, eh, eh !

Il donne deux coups de pied dans la caisse enregistreuse pour la faire tomber, elle s’écrase au sol dans un grand fracas et tout son contenu s’éparpille.

“Vous voulez salir l’islam !” Quand il formule enfin ces mots, sa voix déraille – le mot islam devient un gémissement de douleur. Il replonge la main dans son sac noir pour sortir une deuxième mitraillette. Elle retire alors sa parka et se dirige vers lui. De nouveau, elle a cette impression de se voir de l’extérieur. Ses pieds ne touchent pas tout à fait le sol. Elle s’empare de l’arme et enlève la sécurité.

Hamad lui tend une troisième mitraillette, pour Amin. Désormais, tout le monde voit son gilet explosif. Certains se mettent à pleurer et quand elle traverse la boutique pour rejoindre Amin à l’entrée, tout le monde s’écarte sur son passage et manque de tomber en arrière.

C’est Hamad qui a scié les tuyaux et les a remplis de clous, de plomb et de substances explosives fabriquées à partir de produits ménagers. C’est lui aussi qui les a accrochés aux trois gilets de pêche.

Elle se demande si le vertige qu’elle ressent, cette sensation que tout tourne autour d’elle, de plus en plus vite, est lié à Dieu.

Si Dieu est avec eux.

Un soir, deux semaines plus tôt, ils sont allés dans les bois pendant une heure, après avoir roulé longtemps à travers la campagne, sur des routes forestières trouées de nids-de-poule, dans le but de tester leurs mitraillettes. Ce n’est que lorsqu’elle a senti les secousses de l’arme entre ses mains et l’odeur de soufre qui émanait des petites flammèches de haine à l’embouchure du canon qu’elle a pris conscience de ce qu’elle allait accomplir. D’un coup, tout est devenu réel. Les oreilles encore engourdies par le sifflement persistant, elle est restée un moment figée devant le pâle halo que les phares jetaient sur les arbres.

C’est en train d’arriver, réellement. Nous allons le faire.

Amin coince son pistolet dans la ceinture de son pantalon et brandit sa mitraillette au-dessus de l’épaule. Elle enroule ses bras autour de lui dans un geste fraternel pour s’assurer que le plan est bien en cours d’exécution mais voilà que le sentiment l’assaillit de nouveau : elle n’est plus tout à fait là, elle flotte dans une sorte de souvenir.

Un : elle fait cela par vengeance, car les Suédois ont assassiné sa mère. Elle en est persuadée. Deux : faux, il s’agit d’une mission. Dès qu’elle a vu Amin dans ce tram en cet après-midi pluvieux, elle a su que c’était lui. Qu’il la mènerait vers son destin. Tout ce qui s’est produit ensuite n’a fait que la conduire là, dans cette librairie, où elle doit accomplir une chose importante qu’elle a entre-temps oubliée.

Trois : ce prénom, Liat. Trouver Liat. Sauver Liat !

Elle se masse les tempes.

C’est toujours le chaos du côté de la caisse. Hamad saute du comptoir et se précipite derrière la porte qui mène à la réserve et aux toilettes privées. Des coups de feu retentissent, puissamment, trois à la suite. Dans la boutique, les gens hurlent de peur et elle tente de les faire taire, d’abord timidement puis de façon plus agressive :

“Silence ! Taisez-vous ! Eh ! Eh !”

Cela fonctionne un peu. Elle entend des reniflements autour d’elle. Pourquoi, une fois encore, a-t-elle cette impression de se rappeler les événements au moment même où ils se produisent ?

Hamad ressort du local privé, à reculons, il tire par le col le caricaturiste Göran Loberg dont la jambe laisse une grande traînée de sang sur le sol, tel un peintre étalant de la couleur rouge avec son pinceau.

Un : elle n’a qu’Amin, Hamad et cette violence, ce devoir de vengeance qu’elle porte en elle et qui est liée à des agressions subies dans son passé.

Soudain, elle perçoit la présence d’une foule amassée de l’autre côté de la vitrine, derrière les étagères de bandes dessinées et les jouets de collection, un agrégat de silhouettes. Et c’est précisément à cet instant, quand elle jette un œil dehors, qu’arrive la première voiture de police. Son gyrophare bleu balaie la nuit d’hiver et le reflet de la boutique dans la vitrine disparaît, apparaît et disparaît de nouveau.

Elle aurait dû partir pendant qu’il en était encore temps.

Hamad jette Göran contre le comptoir de caisse et braque le canon de son arme sur son front. La scène se déroule sous ses yeux mais elle se sent paralysée. Pourquoi a-t-il neigé le soir où elle s’est réveillée ? Et pourquoi ne se rappelle-t-elle pas son vrai nom ?

Hamad frappe Göran d’un coup de crosse en plein visage. Le caricaturiste se met en position fœtale. Ne tirez pas !

Filmer, ne pas oublier de filmer.

Göran Loberg est adossé au comptoir de caisse, le corps avachi, les jambes tendues, les lunettes cassées. Son regard vide est rivé sur elle. Amin force les otages à se mettre à genoux et leur lie les mains avec des serre-câbles en plastique blanc. Puis il les bâillonne avec du ruban adhésif argenté et leur enfonce un sac en tissu noir sur la tête. Il veut faire cela vite et parfois, il s’énerve et gifle ceux qui refusent de coopérer.

Göran Loberg a aussi un morceau de scotch sur la bouche, mais pas de cagoule. Derrière les trous de ses lunettes cassées, il continue de la regarder jusqu’à ce qu’elle détourne les yeux.

Elle essuie ses mains moites sur son pantalon puis sort son téléphone.

À l’hôpital, ils la prenaient pour quelqu’un d’autre. Ils l’appelaient par un nom qui n’était pas le sien et s’exprimaient dans une langue qu’elle ne comprenait pas.

Elle est l’une des milliers de personnes qui ont été kidnappées et torturées depuis les attentats du onze septembre. C’est tout ce qu’elle sait.

C’est tout ce qu’elle croit savoir.

Hamad échange sa place avec Amin et vient se poster devant l’entrée de la boutique. Il a pour mission d’occuper la police le temps qu’elle enregistre la vidéo.

Amin se tient droit, jambes écartées devant le drapeau noir. Son visage est masqué car il porte l’une des cagoules qu’ils ont achetées au surplus militaire, en même temps que les gilets de pêche. Quant aux sacs en tissu noir avec lesquels ils ont couvert la tête des otages, ils les ont simplement volés dans un magasin de meubles – ce sont des taies d’oreiller.

“Au nom de Dieu, clame Amin qui, comme elle et Hamad, a retiré son manteau pour dévoiler son gilet explosif, nous saluons nos frères qui se battent au front.”

Le zoom est au maximum, alors elle doit reculer d’un pas pour faire entrer toute la scène dans le champ.

C’est elle qui a fabriqué le drapeau, d’après des modèles trouvés sur le Net. Elle a assemblé quatre sacs poubelles avec du scotch noir puis peint le sceau à la main. Il est désormais accroché à une étagère à livres, derrière Amin.

C’est aussi elle qui a été désignée responsable de l’enregistrement de la vidéo et de sa retransmission en direct sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur plusieurs chaînes YouTube – Hamad l’a aidée à créer les comptes et à paramétrer son téléphone.

Amin sort un document de la poche de son pantalon. Dès qu’il lit la première phrase, dans un arabe balbutiant, certains otages se remettent à pleurer sous le sac noir. Mais moins à cause de la puissance de la parole de Dieu que du fait de la présence d’individus armés s’exprimant dans une langue étrangère. Un jeune étudiant, turc ou sud-américain – elle avait vu qu’il n’était pas suédois avant qu’Amin couvre son visage – se recroqueville de crainte de recevoir un coup.

Ils passent huit heures par jour devant la télé. Et c’est nous que l’on traite d’extrémistes ?

Ils se moquent de notre religion !

Ils nous massacrent en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Palestine !

Elle veille à ne pas perdre une miette de tout ce qui se passe, d’où l’image floue et saccadée de la vidéo.

Amin voulait faucher une caméra numérique quelque part mais Hamad a décidé qu’elle filmerait sur son téléphone portable.

Cette vidéo sera le biais par lequel ils énonceront leurs revendications simples.

“Au nom du guide des fidèles. Et de l’honneur de chaque musulman.” Amin s’interrompt et s’approche de Göran Loberg, toujours assis par terre contre le comptoir de caisse. Quand elle tourne l’objectif vers lui, le caricaturiste paraît désorienté, comme s’il était devenu aveugle. Parce qu’il doit mourir en premier, et parce que sa mise à mort est symbolique en raison de ce qu’il est – à la différence des autres otages, qui mourront juste parce qu’ils sont là, infidèles ordinaires choisis au hasard, donc désignés par Dieu –, sa tête n’est pas couverte.

Amin le saisit par la chemise puis lui donne un coup de pied pour le forcer à se placer devant le drapeau, au centre de ce qui a été pensé comme une scène de théâtre. Loberg rampe, se traîne et tombe deux fois de suite – provoquant l’hilarité de Hamad à l’entrée de la boutique.

Ils sont d’humbles personnes qui vivent en dehors des mensonges et des déformations de l’appareil médiatique.

Bientôt ils seront au paradis.

Toujours aucune communication de la part de la police dehors, Amin s’est repositionné devant le drapeau noir. Il réajuste sa cagoule en tirant dessus au niveau des joues – le tissu doit lui gratter la peau.

Les martyrs quittent ce monde dès la première goutte de sang tombée au sol.

À travers l’écran de son téléphone, elle observe Amin avec Göran Loberg à ses pieds, et afin de chasser l’angoissante sensation que quelque chose cloche, elle s’efforce de penser au paradis et à ses arbres puissants, de se représenter leur feuillage dansant dans le vent.

L’aspect pixélisé de la vidéo est intentionnel, tout comme les zooms intempestifs sur les chaussures d’Amin ou sur d’autres éléments de la scène – elle suit chaque mouvement de son partenaire et l’objectif enregistre au passage les bandes dessinées éparpillées, les chaises renversées, le coude d’un otage, les taches de sang de Göran Loberg.

“Nous condamnons donc cet homme, que vous connaissez tous”, poursuit Amin dont le langage corporel trahit une certaine nervosité. Il souhaite en finir au plus vite et a du mal à formuler ses phrases joliment. “Ce soi-disant artiste. Voilà cet homme que nous condamnons, donc. Pour blasphème et outrage. Pour ne pas avoir honoré notre prophète.”

Elle opère un zoom sur les yeux d’Amin, à travers les trous de sa cagoule. Mais elle se sent prise de vertige et doit détourner le regard. En clignant des paupières pour chasser les taches de lumière qui dansent devant elle, elle fait apparaître des titres d’articles et des extraits d’émissions de télé, yani une voix avertissant que nous préférons prévenir les spectateurs les plus sensibles. Yani, c’est quoi ce truc ?

Qui est-elle ?

Elle lorgne vers Hamad, qui regarde dehors.

Difficile de voir ce qui se trame à l’extérieur. Les gyrophares des véhicules d’intervention balaient la vitrine.

En direct : attaque terroriste à Göteborg.

Elle revient à l’écran de son téléphone dont la lueur tire légèrement sur le vert. Cela lui donne un sentiment d’étrangeté auquel elle veut se confronter une fois pour toutes, car il est lié à toutes ces choses qu’elle semble revoir en souvenir avant qu’elles se produisent – telle phrase prononcée par Amin, ou même un simple geste – comme une double exposition, un écho.

“Son châtiment sera la mort”, annonce Amin sur scène et Göran Loberg tousse à moitié par les narines comme si ses poumons avaient subi une dépressurisation soudaine. Son corps achève alors de se replier sur lui-même, soumis à la force implacable d’une certaine conception du monde, qui se donne droit de vie et de mort.

Cela aussi, elle l’a déjà vu.

Pourquoi reconnaît-elle ces instants ?

Amin baisse les yeux vers la figure pataude recroquevillée à ses pieds. On dirait que Loberg est sur le point de vomir, son attitude faussement négligée et sa fierté aristocrate ont désormais disparu. Il ne ressemble plus qu’à un vieux clochard surpris en train de voler un portefeuille et sur le point de se faire tirer les oreilles.

“Son châtiment sera la mort”, répète Amin en agitant sa mitraillette d’un air absent. Il réfléchit et hoche la tête comme s’il répétait son texte intérieurement.

Il n’a pas couvert son visage dans le but de garder son identité secrète mais pour montrer qu’il fait partie d’une masse anonyme, qu’il pourrait être n’importe qui. Il pourrait être le gentil musulman au chômage assis à côté de vous dans le bus – ce jeune homme bien sous tous rapports qui se lève de son siège pour céder sa place aux personnes âgées mais qui a aussi subi sa dose de racisme et de colonialisme.

“Son châtiment sera la mort”, reprend-il une troisième fois, avant d’éclater de rire.

Il a dix-neuf ans et n’a même pas fini le lycée. Il rit encore, plus fort. Amin est un bon garçon qui se retrouve sans emploi parce que personne ne veut lui donner sa chance, voilà tout. C’est ce qu’elle a souvent entendu – pas une seule fois les Suédois n’ont voulu lui donner sa chance.

Amin est tout le monde, c’est un gamin de Hasselbo qui a fumé pas mal de shit, c’est vrai, pas mal de pétards dans la lueur bleutée de son ordinateur, pris dans un flux ininterrompu de vidéos suédoises ou américaines exposant des théories conspirationnistes sur les Illuminati ou les autres, là, mais oui ce film qu’il se passait en boucle quand il était défoncé, la famille Rothschild ! Devant ces vidéos il rêvait de succès ou de vengeance, de tout ce qui pourrait répondre au sentiment d’avoir été floué dès le début – oui, il cède sa place aux personnes âgées, et notamment aux Suédois, pour leur montrer quelles sont les valeurs de l’islam dans un monde qui jamais ne récompense la bonté.

Elle l’observe toujours à travers l’écran de son portable tandis que, la tête un peu baissée, il rit encore – on dirait le gloussement incontrôlé d’un lycéen en plein cours, d’autant plus jouissif qu’il est totalement inapproprié.

Il s’empare d’un des livres de Loberg disposés sur la table et l’ouvre. Cela fait immédiatement taire son fou rire – désormais tout son corps exprime le dégoût qu’il ressent face à ces images. Il en présente certaines pages à la caméra.

Un autre dessin de Göran : un homme coiffé d’un abat-jour et alimenté en électricité par des câbles branchés sur ses mamelons. La mise au point automatique du téléphone floute le texte de la bulle mais on voit que l’homme est bouche bée et qu’il écarquille les yeux face au journal que lit la femme en burqa assise à côté de lui.

“Vous voyez ? Vous voulez salir l’islam !” Amin colle l’image sous le nez de Loberg et éructe hein ? hein ? hein ? puis il le gifle et le frappe à la nuque.

Parmi les otages, un homme commence à respirer difficilement, il est en proie à une crise d’angoisse – elle se tourne pour le voir et son téléphone suit le mouvement –, le tissu noir s’enfonce dans ses narines à un rythme irrégulier.

Cette taie d’oreiller qui se gonfle puis se creuse – l’homme est en train de s’étouffer.

Elle prend alors conscience de la folie qu’il y a dans le fait d’être ceux qui détiennent les armes dans une pièce.

Amin continue de feuilleter les pages de l’album et s’arrête sur un autre dessin, il répète hein hein et Loberg, au sol, répond par deux râles de terreur, peut-être parce qu’il commence à comprendre que sa fin est proche. Amin le remet en position assise en le tirant par le col.

De nouveau, il glousse tout seul. Elle zoome et dézoome à nouveau. Amin ne veut plus lâcher le col de Loberg – est-il en train de revivre une scène avec son père ou un ancien professeur ?

Elle s’étonne de ne pas ressentir d’empathie. C’est peut-être à cause de la caméra qui isole les événements, tant de la réalité que les uns des autres.

Mais aussi, elle connaît bien, secrètement, l’horreur dissimulée derrière le monde bien ordonné de Loberg, ce monde depuis lequel il griffonnait ses caricatures en s’esclaffant encore quelques minutes plus tôt. Pour cette raison, peut-être, ne ressent-elle aucune pitié pour le corps maltraité de cet individu. En raison de la cruauté froide et sans cœur qui se cache derrière les poignées de main, les horaires de passage de bus ou les remarques lubriques et qu’elle ressent jusque dans sa peau et ses cheveux.

Amin frappe au visage Loberg, qui saigne abondamment du nez. Elle baisse légèrement son téléphone, de fatigue et aussi de tristesse, malgré tout, de tristesse pour ce qu’elle voit et immortalise, une tristesse à laquelle elle ne peut désormais plus échapper.

Amin patauge dans le sang du caricaturiste et laisse des petits logos Nike rouges et visqueux un peu partout sur le linoléum gris.

Une page de bande dessinée collée à sa semelle claque à chaque pas.

Il est environ huit heures et demie du soir et dehors, la police a mobilisé sur place un grand nombre de voitures et de fourgonnettes. Il y a également plusieurs ambulances et un camion de pompiers. La Première ministre a été informée et les forces spéciales de Stockholm sont en route à bord d’un hélicoptère de l’armée.

Ses mains sont engourdies, coupées du reste de son corps par l’adrénaline et le choc. Plusieurs fois, elle manque de faire tomber son téléphone.

Amin sort son couteau, un cutter orange. Il joue avec, sort la lame, la rentre et la sort de nouveau. Elle allait faire la mise au point sur l’éclat froid du métal tranchant mais elle perçoit soudain du mouvement au niveau de l’entrée. Hamad s’est saisi d’un otage, il le plaque contre la vitrine et hurle à la police tapie dans l’obscurité et la neige :

“Reculez !” Il tient l’otage par la nuque, il presse son visage contre la vitre et répète : “Reculez !” Il fait un pas en arrière et se met en position de tir, ou quelque chose qui y ressemble, les jambes écartées – il met en joue l’otage à la base du crâne, pour faire comprendre aux personnes dehors qu’il tirera si ses ordres ne sont pas respectés. “Reculez !”

Elle tente de tout enregistrer, or il devient difficile de distinguer ce qui est prioritaire. Alors elle braque de nouveau son téléphone vers Amin mais celui-ci est absorbé par ce qui se passe à l’entrée. Elle revient donc sur Hamad, qui hurle toujours en agitant son arme – sur l’écran, cela donne cette même esthétique tremblante et ultra-immersive que l’on retrouve dans toutes les vidéos virales filmées au portable, bon sang, je ne peux pas croire que ce soit en train d’arriver – je dois filmer ! – elle est à la fois témoin et auteure des faits.

Deux policiers de la brigade d’intervention de Göteborg se sont avancés, arme au poing, ce qui est en totale contradiction avec la procédure préconisée dans les situations de prises d’otages. Hamad, qui s’était attendu à une réaction plus conforme au protocole, est totalement déstabilisé – il répète :

“Reculez !”

La suite arrive d’abord dans sa tête.

Elle veut crier à Hamad de se baisser.

Cliquez sur le lien pour voir la vidéo.

“Hamad !” hurle-t-elle. Un souvenir surgit, telle une scène de film projetée sur ses paupières closes, puis la même séquence se répète sur le petit écran de son téléphone, mais il lui faut quelque temps pour faire le rapprochement. C’est alors qu’elle lève les yeux et voit la chose se passer dans la réalité.

Les détonations à l’extérieur résonnent d’abord en sourdine puis tout accélère : le sifflement des balles, l’éclatement de la vitre et le grand bruit d’aspiration qui s’ensuit.

Les images incroyables filmées par la caméra de la terroriste.

La tête de Hamad est soufflée en arrière – Hamad, sa vieille Opel blanche et ses récits syriens –, sa tête est soufflée en arrière et sur la vidéo, on aperçoit même un morceau de crâne arraché par l’explosion – du sang et des débris grisâtres et gluants éclaboussent les bandes dessinées autour –, il avait pourtant dit que cela ne se produirait pas – que leurs gilets explosifs en étaient la garantie.

Dehors, les policiers hurlent quelque chose mais elle n’en comprend pas un mot car leurs voix se mêlent aux cris de panique étouffés des otages.

Qu’est-ce que je fais là ?

Tout va de travers.

Dieu n’était-il donc pas avec Hamad ?

Une voix dans la boutique dit que c’est l’un d’eux, que la police a eu l’un d’eux – c’est Göran Loberg, le seul captif au visage découvert, qui peut donc décrire à peu près tout ce qui se passe. Il crie cela pour rassurer les autres otages.

Elle se baisse pour rejoindre Hamad, parfois si bas qu’elle doit poursuivre à quatre pattes, le smartphone toujours à la main – sans qu’elle s’en rende compte, sa caméra filme le sol, des taches rouges, des cases de bandes dessinées.

Le corps de Hamad gît sur le dos, bras et jambes écartées. Au milieu de son visage enflé et bleui, sa bouche avale de l’air de manière saccadée.

Un papillon de nuit, aussi grand qu’une main, se pose sur son visage.

“Éteins, dit-il. Éteins !”

Les ailes du papillon sont brunes, à taches sombres et striées de bleu.

C’est le temps qui lui envoie un signal.

Elle n’est pas celle qu’elle paraît être.

Elle ne vient pas d’ici.

“Éteins la lumière !” Le trou causé par la balle dans la joue de Hamad est si étroit qu’un doigt n’y rentrerait pas, pourtant un épais filet de sang en jaillit à chaque pulsation et inonde sa pommette pâle et creuse.

L’insecte bat des ailes et rampe sur son front et ses cheveux. Elle l’observe quelques instants, pétrifiée. Un autre souvenir : un homme debout devant une fenêtre à croisillons, face à la nuit. Son père. Elle se rappelle son père. Sa mère se tient à côté de lui, un couteau à la main. Elle les voit très clairement, très distinctement.

Mais que lui est-il arrivé entre-temps ?

Éteindre la lumière pour les empêcher de viser. Voilà l’idée de Hamad.

Elle redirige son téléphone vers Amin, assis derrière un carton de bandes dessinées encore sous plastique. Entre ses mains, sa mitraillette tremble. Elle murmure son nom mais il ne réagit pas.

Elle perçoit une sorte d’altération dans le cours du temps, une force qui aspire tout dans une obscurité totale.

Ce n’est pas la première fois qu’elle voit ce papillon de nuit.

Mais ne commence pas à te demander sa signification. Il est trop tard pour réfléchir.

Il est trop tard, Nour.

Non, elle ne s’appelle pas Nour ! Nour est seulement le prénom qu’Amin lui a donné.

Elle rampe jusqu’au disjoncteur derrière la caisse et éteint les plafonniers. La pièce n’est plus éclairée que par la lumière bleue qui clignote à travers la vitrine.

La main de Hamad s’ouvre et se ferme dans le vide, il tente d’attraper quelque chose comme un aveugle. Elle cherche le papillon de nuit mais il a disparu.

Les secondes grondent dans le delta de leur fleuve.

À l’image : le visage ensanglanté de Hamad apparaît furtivement, presque en accéléré. Elle braque la caméra sur lui pour chercher du réconfort dans ses yeux. Son regard évoque le Jugement dernier, son œil est si près de l’objectif qu’il cesse de faire partie de l’anatomie de son visage pour devenir une chose autre, inhumaine et obscène : un corps de verre gonflé de sang, d’une texture pareille au blanc d’œuf, cerné de deux paupières aux bords rosis. Et au centre de l’iris, un trou noir.

Une planète qui scintille doucement.

La mort de Hamad, sur le sol de la librairie Hondo, a été vue en direct par des millions d’utilisateurs dans le monde, sur téléphone, ordinateur portable ou tablette. Plusieurs grands médias étrangers – mais aucun suédois – l’ont partagée en temps réel sur leur site.

Cet œil, humide, mourant, cligne de plus en plus lentement.

C’est la pensée qui se détache du magma bouillonnant dans la tête d’Amin lorsqu’il voit Hamad lever la main dans un geste de repentance, ou simplement pour attraper quelque chose, la moitié de sa cervelle étalée sur les bandes dessinées, les billets de banque et les pièces de monnaie autour : Hamad aurait dû ramener de la lentille, cet été-là, quand il a commencé à dealer sur la place.

Tant d’années plus tôt.

Il aimerait ramper vers lui mais il est retenu par une force indépendante de sa volonté, un poids qui martèle en lui et le paralyse – l’inertie intime de la vie le plaque au sol.

La mare de sang et de fragments de crâne se répand sous la tête de Hamad.

Souvenirs de cet été-là.

Ils fréquentaient le même bahut. Il se rappelle le lotissement du mec, situé à l’est de Hasselbo. Hamad avait deux ans de plus mais il était plutôt du genre intello : un peu gros, boutonneux, avec des binocles et la chemise rentrée dans le pantalon. Le genre de keum sur lequel Amin et ses potes auraient pu jeter leur dévolu dans la cour. Or, l’été juste avant son entrée au lycée, voilà que Hamad avait débarqué du jour au lendemain sur la place, en coupe-vent et pantalon de sport noirs, avec la ferme intention de commencer à y dealer du shit ! Tu m’étonnes qu’Amin ait eu les nerfs en le voyant arriver avec ses nouvelles fringues et son attitude de caïd à deux balles – lui qui avait depuis toujours fait partie de ces indésirables à la dérive qui passaient leur temps à fumer dans l’éclairage glauque des bureaux de tabac ou la lumière plus froide d’une colère bien ancrée, évacuée dans des bagarres menées chaînette au poing. Hamad, lui, venait du lotissement. Son père était là et il avait un bon boulot, genre dans une banque. Alors non, il n’avait pas le droit de venir l’emmerder avec ses prix aux cent grammes, au kilo – Amin avait eu envie de lui défoncer la tronche. Mais d’un autre côté… D’un autre côté, Hamad était plus âgé, donc il avait réussi à se faire respecter des plus grands – Amin avait appris plus tard qu’en fait, il les avait aidés à s’introduire dans la banque où bossait son vieux pour filer un max de cash à certains pontes du business.

Cet été-là.

Et le voilà allongé par terre et Amin ne peut plus détacher son regard de lui ni de Nour, comme il a nommé cette fille qu’il a rencontrée un jour de pluie, l’automne dernier, et il pense à la vie, à la tournure que prennent les évènements.

Il repense à sa sœur, qui s’appelait Nour aussi. Tourbillons. À ses petits doigts de bébé touchant les siens. Puis à ce sale keuf qui l’avait plaqué au sol dans les flaques d’eau. Mais ça, c’était plus tard, bien sûr, bien plus tard. Son père s’était déjà barré.

C’est drôle, comment les choses se passent.

Peu à peu, Hamad et lui sont devenus potes à la vie à la mort, une fois que l’intello lui a prouvé qu’on pouvait compter sur lui quand les choses partaient en live. Amin a commencé à bosser pour lui et certains soirs, quand les parents de Hamad étaient absents, ils squattaient sa baraque pour doser le shit, la beuh et les xeu dans des petits sachets hermétiques et au fond, Amin se sentait étrangement proche de lui, surtout quand il repensait à ces années passées où Hamad avait été un intello. Non pas parce qu’Amin en était un aussi. Au contraire.

Mais parce qu’il aurait aimé, lui aussi, être capable de se transformer pour devenir quelqu’un d’autre.

“Dieu doit les toucher”, dit Hamad, qui l’a saisie par la jambe de son pantalon et tire sur le tissu faiblement, désespérément. L’oxygène vient à manquer dans la librairie. Penchée au-dessus du corps de Hamad, elle ressent le poids de ses explosifs d’une manière nouvelle et songe à l’énergie sombre qu’ils contiennent. Sur les parois de la boutique, les ombres vacillent au gré des rotations des gyrophares dehors, et cela lui rappelle les battements d’ailes de l’affreux papillon de nuit, mais elle tente de chasser rapidement cette image de son esprit.

“Toucher qui ? demande-t-elle, ce qui surprend Hamad.

— Tous. Dieu doit les toucher tous.”

Elle appelle Amin, dont la crise d’angoisse vient de passer et qui réagit enfin : il remonte le bord de sa cagoule jusqu’au front et reprend sa respiration tel un noyé remonté à la surface de l’eau.

“Amin”, répète-t-elle et il la regarde mais au lieu de répondre, il lève son arme au-dessus de sa tête et tire une salve de balles à travers la vitrine – il hurle en pressant la gâchette mais son cri est absorbé par le vacarme – les flammèches du canon éclairent son visage et sa bouche béante.

Après les tirs, ses oreilles sifflent pendant un long moment – un hurlement de loup, long et monotone –, elle tourne la tête et découvre une vitrine constellée : sept huit neuf impacts de balle.

En savoir plus sur le sombre dessein des trois terroristes.

Un : le papillon est à la fois réel et irréel. Deux : ces papillons de nuit apparaissent toujours à des moments où le temps semble se détraquer. Trois : elle ne se souvient pas de leur toute première apparition. Quatre : n’était-ce pas à l’hôpital, avant son évasion ? Ou encore avant ?

Cinq : impossible de se rappeler.

Elle détache les sangles du gilet explosif de Hamad. Il est difficile à retirer car Hamad est lourd et son corps a le poids qu’ont les morts. Elle appelle encore Amin, qui renifle bruyamment puis se redresse pour tirer une nouvelle salve, cette fois-ci en direction du plafond. On dirait qu’il cherche à puiser sa force dans le bruit et la lumière des coups de feu.

Des néons tombent et se brisent sur lui telles des coquilles d’œuf fumantes.

“Les menottes, les menottes !”

Amin trouve les serre-câbles dans le sac de sport de Hamad et elle les utilise pour attacher l’un des otages à la porte – un homme de petite taille vêtu d’un veston brun. Lorsqu’elle lui enfile le gilet explosif, l’otage se fait dessus et sous la lumière bleue, le liquide qui se répand prend l’aspect du métal, comme si l’homme perdait du mercure.

Des infidèles appuient sur un bouton à Las Vegas et bam, ce sont tous les convives d’un mariage qui sautent à l’autre bout de la planète. Et après, c’est nous que l’on traite d’extrémistes ?

Ainsi entend-elle les pensées de Hamad résonner dans sa tête.

Sur son portable, elle vérifie que le SMS qui sert à déclencher le gilet est prêt à être envoyé.

Entre-temps, Amin s’est accroupi à côté de Hamad, dont il agrippe les vêtements en marmonnant quelque chose qu’elle ne comprend pas, alors elle décide de revenir vers eux. Elle ignore pourquoi elle filme encore, mais quand Amin relève la tête pour la regarder, droit dans l’objectif de la caméra, son visage est si émacié qu’elle voit son squelette en transparence sous sa chair, telle une radiographie – deux grands trous noirs et de longues dents nues. Le sang bat fort dans ses tempes, elle a l’impression qu’un bandeau se resserre sur sa tête. Elle et Amin sont devenus les otages des clients de la librairie, les otages des événements et de la terreur qu’ils répandent.

Extraits

Commenter ce livre