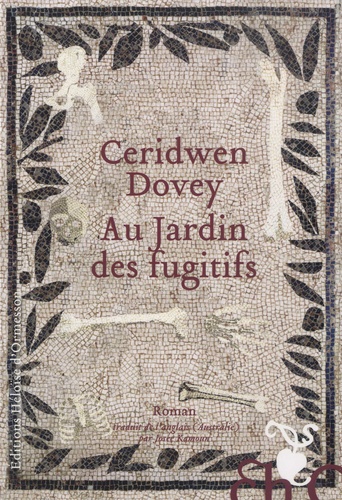

Au jardin des fugitifs

Ceridwen Dovey

Editeur

Genre

Littérature étrangère

Et, comme le savent les amoureux des volcans, un changement radical vaut toujours le coup d’œil.

Inga Clendinnen

Notre histoire étant ce qu’elle est, Vita, j’ai bien conscience que tu pourrais choisir de ne pas lire ces lignes. Je viens d’avoir soixante-dix ans en mai, même si tu n’en as sans doute que faire. Or cette année bissextile (soit, pour les Romains, MMXX) attendue de si longue date n’a pas été pour moi messagère de bonnes nouvelles. Pendant que le reste du monde avance bravement vers son avenir, je croupis dans la maladie et dans ma nostalgie personnelle, comme il est courant à ce stade de la vie – on me l’avait toujours dit. Ce qui me prend de court, c’est mon lâche besoin d’absolution. Plus que jamais, mes pensées vont vers Kitty et vers toi. Moi qui n’ai pas de religion, me voici contraint d’en emprunter les pratiques et c’est un suppliant qui s’adresse à toi.

J’ai une proposition à te faire mais encore faut-il que je sache si tu es là, éventuellement prête à m’écouter jusqu’au bout.

Bien à toi,

Royce

Depuis que j’ai rompu tout contact entre nous, j’ai souvent pensé à toi. Essentiellement sans bienveillance mais de fait, j’ai pensé à toi.

Ta dernière supplique arrive à point nommé, ce qui ne doit rien au hasard j’en suis convaincue. Je m’achemine en effet à pas de fourmi vers le gouffre de l’âge mûr puisque j’aurai quarante ans dans quelques mois, ce qui ne t’aura pas échappé. À lire ton mél, il m’est revenu que tu fais partie des circonstances les plus singulières et les plus significatives de ma vie. Je ne parle pas seulement de l’argent, mais de la qualité de ton attention. De sa nature généreuse quoique discutable. Personne ne s’était jamais autant soucié que je mette à profit le talent brut que je pouvais avoir, pas même mes parents, car leur amour a toujours été inconditionnel. Contrairement au tien qui n’était pas sans contrepartie.

Vita

Ma chère amie, je n’en mérite pas tant. Ta réponse m’a fait tourner la tête et je ne sais plus trop où j’en suis entre appréhension et bonheur.

Je vais être clair quant à ma proposition. Ces derniers temps, j’ai entrepris des fouilles dans mes souvenirs de Kitty, démarche qui s’est révélée cathartique, je dirais même lustrale, purifiante. Il m’a fallu du temps pour regarder en face les images d’elle nichées dans mes circonvolutions cérébrales – des années durant, j’étais captif du seul cadrage douloureux qui la plaçait au bord du Vésuve, avec les vapeurs d’une fumerolle derrière elle. Telle fut l’issue de notre histoire. Écrire sur elle me permet enfin de me pencher sur ses débuts. Il ne me manque plus qu’une lectrice réceptive.

Peut-être aimerais-tu me rendre la pareille, te livrer à l’archéologie de ton propre passé, te débarrasser de tout ce qui t’empêche d’avancer. Pardonne-moi, mais pour toi aussi, le temps presse. J’ai attendu patiemment que tu tiennes les promesses d’artiste de ta prime jeunesse. Dans des conditions favorables, je crois qu’il est encore en ton pouvoir de transmuer ton potentiel en œuvre aboutie. Le jeu en vaudra la chandelle, tu sais qu’il en est toujours ainsi avec moi. Faute de mieux, je suis un spécialiste de l’écoute, autre trait qui nous est commun.

Bien à toi,

Royce

Mon dernier contact volontaire avec toi, il y a dix-sept ans, tu ne peux pas l’avoir oublié, a été une lettre disant que je ne voulais plus entendre parler de toi, requête que tu as choisi d’ignorer. Je ne pouvais m’offrir le luxe de disparaître tout à fait, et de risquer de perdre ainsi la manne des chèques portant ta signature en pattes de mouche qui arrivaient tous les deux ans avec une régularité d’horloger. Il n’y a donc jamais eu de rupture chirurgicale entre nous, tu as toujours su où me trouver. Lorsque les chèques ont cessé d’arriver, dix ans tout juste après mon diplôme, les cartes d’anniversaire ont continué, me demandant si je m’épanouissais.

Tu n’appartiens pas à une génération qui place des alertes sur son ordinateur. J’imagine que tu tiens encore un journal papier, commandé à l’association des anciens élèves de ton université, avec une couverture marron foncé et les armes de la faculté discrètement gravées en relief là-haut dans le coin gauche, mot de passe pour les initiés : trois livres ouverts, présentant sur leurs pages les trois syllabes ve-ri-tas.

Ils avaient une grande importance pour toi, ces détails, je veux dire ces marqueurs du lignage scolaire. Je revois ta chevalière de promotion – année 1971 ? 72 ? – comme si c’était hier. Je les avais repérées au petit doigt de mes camarades, ces bagues d’or lourdingues qui vous identifiaient comme issus des pensionnats de la côte Est, versions modernes du sceau royal. Et qui caractérisaient pour nous le type de garçon à éviter. Cette bague à ta main m’inspirait une profonde pitié. Les garçons de mon âge faisaient étalage de leur pouvoir présent, toi, tu t’accrochais à de vieux symboles, de vieilles associations pour arriver à te situer toi-même.

Je comprends ce que tu me demandes. Une confession mutuelle, un éclairage intime.

J’accueille l’idée, mais pour des raisons qui m’appartiennent.

Vita

Qu’il est merveilleux de t’entendre de nouveau en stéréo, Vita. Malappris que je suis, je ne t’ai même pas posé les questions fondamentales : Comment vas-tu, comment vont tes parents ? Habites-tu toujours l’oliveraie de Mudgee ?

Je t’écris depuis les grandes moiteurs de Boston. Je n’ai pratiquement pas quitté ma maison de ville et sa climatisation cet été. D’ordinaire je m’échappe dans ma propriété du Vermont mais les démarches diverses et variées qui incombent à un mourant – je t’épargne la cause de cette mort – m’ont retenu ici où je dois les expédier à la sueur de mon front.

La chaleur ne désarme que le soir tard. Quand j’en ai l’énergie, je sors marcher dans le Common, le long des terrains de softball illuminés, jusqu’aux jets d’eau de Frog Pond. On y sent une brise qui monte du fleuve, ou de la mer, c’est difficile à dire. Presque tous les soirs, de la musique se répand sur les pelouses, depuis le kiosque.

Hier soir, la promenade m’a si bien ragaillardi que j’ai décidé de m’offrir un dîner tardif au restaurant. Comme il est rare que j’aie quelque appétit ces temps-ci, dîner seul ne me dérange plus. Le personnel m’a dorloté. Le sommelier a pris le temps de me faire une visite guidée de la carte des vins. J’ai calé sur le dessert mais je me suis octroyé un verre de Sauternes, pour lequel j’ai un faible, tu le sais.

Ça m’a rappelé notre premier dîner. Tu te souviens ? Pour accompagner une poire tiède en sabayon j’avais commandé une bouteille de Château d’Yquem. On le produit sur la propriété familiale de Montaigne, dans le Bordelais, quoique sa famille ait fait fortune non grâce au vin doux mais au poisson salé qui m’évoque les délices locales que nous dégustions à Pompéi, Kitty et moi.

Dans la conversation, tu as dit en passant que tu étais en train d’étudier ce même Montaigne au cours d’anthropologie sociale, en l’occurrence Des cannibales, ses réflexions sur l’antique tradition tribale de rôtir et dévorer l’ennemi, dont on ira jusqu’à envoyer des portions aux parents et amis absents.

« Sur place ou à emporter version jungle ! » ai-je commenté en manière de plaisanterie, ce qui a eu l’air de te mettre mal à l’aise. Montaigne, m’as-tu expliqué, père du relativisme culturel, préconise de suspendre tout jugement sur ces cannibales. Et de le paraphraser : nous jugeons fort pertinemment leurs fautes et sommes aveugles aux nôtres.

À l’époque, déjà, j’ai ressenti le petit frisson du familier.

Le sommelier est venu à notre table et t’a versé une impeccable spirale de vin pour que tu le goûtes. Je devais te barber au-delà de tout en discourant sur les deux types de Botrytis cinerea ou maladies de la vigne en Bordelais. La pourriture grise, qui gâte la grappe, et la noble, favorable au moût, qui donne à ce vin de dessert son bouquet concentré. Pourtant on aurait dit que tu n’avais jamais rien entendu d’aussi palpitant.

Si l’on en juge par mon aspect physique actuel, je dois être « en voie de vinification ». J’aimerais à penser que mon lot est celui des humains qui n’ont pas reçu la beauté en partage, ma pourriture est noble plutôt que grise : j’ai moins perdu à vieillir.

En effet, je suis toujours à Mudgee. Mes parents ne sont plus de ce monde (cancer, chagrin). Je vois que tes habitudes de surveillance ont la vie dure mais ces indiscrétions consciencieuses me flatteraient presque : qui d’autre que toi voudrait les commettre ?

Notre premier dîner dans la bonne ville de Boston. Tu m’as commandé le flétan, tu t’es gargarisé de considérations étymologiques d’où il ressortait qu’il s’agissait d’un mets festif et il est arrivé devant moi tout luisant de beurre blanc à l’estragon. J’ai dû dissimuler mon écœurement.

Tu étais chauve, ou du moins dégarni, ou alors grisonnant. Grand. Tu louchais légèrement. À moins que mon souvenir ne t’enlaidisse plus que de raison ? À l’époque je ne voyais en toi qu’un quinquagénaire. Je regardais le monde avec mes yeux de vingt et un ans, je me grisais de ma propre immortalité.

Vers la fin du repas, tu as raconté ta dernière visite à ton père dans le Vermont, avant sa mort, du temps où tu étais encore étudiant toi-même. Tu avais compris qu’il t’aimait parce qu’il avait laissé un verre de lait au réfrigérateur pour ton encas nocturne, comme dans ton enfance.

Je m’étais demandé pourquoi tu ne pouvais pas te le verser toi-même, si c’était un tic propre à votre relation, ou s’il fallait y voir l’indice de toute une culture. L’Amérique et ses traditions demeuraient un mystère pour moi en cette rentrée de dernière année, alors même que je n’avais plus l’excuse de débarquer d’autres latitudes du Nouveau Monde.

« Pourquoi les adultes boivent-ils autant de lait ici ? » t’ai-je demandé. À la salle à manger de mon foyer d’étudiants, j’avais vu des hommes descendre verre de lait sur verre de lait pour mieux engloutir des plâtrées de beignets.

Mauvaise question, rare erreur de ma part. J’étais la reine des questions, que je formulais sans jamais me tromper de registre émotionnel. Des questions à ouvrir comme des paquets-cadeaux.

Tu t’es tortillé sur ta chaise et un serveur a surgi comme une ombre pour remplacer ta serviette de table qui venait de tomber. Tu aurais préféré que je t’interroge sur ton père, ce que j’ai fait.

Mon intérêt n’était pas feint. J’étais curieuse, de ton père, de toi, de tout et tous autour de moi. Tout ce que l’on peut dire de l’Amérique est vrai, a dit je ne sais qui. On n’ira jamais au fond des choses, on n’aura jamais le fin mot sur les gens. Je ne sais pas quelle idée tu as derrière la tête, Royce, mais tu es fidèle à ton personnage sous ce rapport. Et moi aussi, observatrice indéfiniment curieuse.

Détail touchant, le verre de lait que mon père me laissait. J’avais oublié. Voilà, vois-tu, à nous deux nous pouvons combler nos lacunes réciproques et quelque part à mi-chemin se trouve peut-être la vérité de nos êtres.

Nos souvenirs sont toujours imparfaits, disait Kitty. Il nous faut semer des cailloux blancs – des photos, des albums, des journaux intimes – si nous ne voulons pas que notre propre passé nous devienne inaccessible alors même que nous en avons vécu chaque instant. Quel espoir, dans ces conditions, de déchiffrer celui d’autrui et a fortiori l’histoire d’une civilisation antique ? Elle ne voulait pas dire par là qu’il fallait se garder d’essayer, mais elle comprenait que son travail livrerait toujours une bataille perdue d’avance contre l’oubli.

Au courrier d’aujourd’hui, une invitation au cinquantenaire de ma promotion, l’an prochain. Cinquante ans. De l’aveu général, on n’assiste à ces réunions que si l’on peut afficher une réussite ou un ratage spectaculaires car ce sont ces extrêmes qui passionnent les autres. Le pire, c’est d’être embourbé dans la médiocrité de l’entre-deux. J’ai validé ce principe par expérience jusqu’à mes quarante-cinquièmes retrouvailles, il y a quelques années, où j’ai eu l’impression que mes contemporains avaient bouclé la boucle. Ils se fichaient de ce qu’ils avaient pu faire ou ne pas faire de leur vie. La fortune des uns ou des autres, on n’en a guère parlé, le sujet ne faisait plus briller les yeux de personne. Les conversations étaient franches et honnêtes. Ceux-là mêmes qui avaient tourné le dos à leurs années universitaires en étaient désormais nostalgiques.

Au barbecue du vendredi soir, plusieurs camarades devenus veufs m’ont demandé conseil sur la manière de vivre seul. Des boulettes d’agneau circulaient, servies par les étudiants de première année qui officient dans ces soirées, comme tu l’as fait en ton temps. Dans la cour éclairée aux lanternes, j’aurais tant voulu voir Kitty. Chaque fois que je sentais quelqu’un me taper sur l’épaule, je retenais mon souffle dans l’espoir qu’il s’agisse de son fantôme à jamais juvénile.

Le seul tonique contre la solitude que j’ai pu prescrire à mes camarades, c’est le voyage ; mais quand on n’en a pas l’habitude et qu’on se retrouve dans un lieu inconnu, on risque d’être pris de vertige, de croire qu’on a payé son passage sur le Styx et qu’on se dirige droit sur les marécages infernaux. Aux voyages il faut un but, une trajectoire narrative. J’ai toujours voyagé pour être auprès de Kitty, ou pour t’apercevoir.

Je ne tiendrai pas jusqu’à ma réunion de l’an prochain. Je me triture la cervelle pour savoir ce que je pourrais écrire de personnel dans l’almanach. Ce sera mon dernier message à mes contemporains, et pourtant, quand je cherche quoi leur dire, je sombre invariablement dans les clichés. Si j’envoie une contribution quelconque, le mieux serait peut-être le croquis que j’ai fait du squelette sur la mosaïque d’une villa, aux environs de Pompéi. Il est allongé sur le côté, sa coupe pleine comme lors d’un festin, et découvre dans un horrible rictus ses dents déchaussées. L’épigraphe latine dit : Profite de la vie. Nous en riions à l’époque, Kitty et moi. Quelle évidence ! C’est pourtant le seul bon conseil que les vieux puissent donner.

Tu attendais que je morde à l’hameçon, non ? La bouteille de Sauternes. Le premier de tes présents intempestifs. Il clignotait « danger » ; te fréquenter comme je le faisais n’était pas très casher et sortait des balises des rapports normaux entre une candidate à la Fondation Lushington et son fondateur.

Cet épisode me renvoie à la fin du dernier semestre de ma deuxième année. Je rentrais à vélo de mon dernier cours de la semaine en suivant la traînée de sel pour éviter le verglas. Le bus du campus m’a doublée, et j’ai regardé le visage résigné de mes camarades qui habitaient au Plaza, condamnées à vivre dans de vilains immeubles, loin de l’animation du campus et des résidences si convoitées, le long du fleuve.

Il faisait déjà nuit, une nuit noire de décembre, mais je filais comme le vent. Les lampadaires se sont allumés tous en même temps, les congères scintillaient. Même les mauvais jours, dans ce monde-là, à cet âge-là, tout avait du sens, et moi j’étais au centre de tout.

Je venais de réfléchir à mon séminaire sur le documentaire narratif. Dans l’ensemble, les autres étudiants voulaient faire des films d’auteur, se glisser dans leurs œuvres en tant que sujet, personnage ou guide, parfois sur le mode de l’antihéros, parfois comme des figures de bateleurs insolents. Le mode confession avait le vent en poupe. On était à l’aube de l’ère « À poil tout le monde ! ».

J’aimais bien le travail de mes camarades mais j’éprouvais l’obligation éthique de rester en dehors de mes films. Pas de voix off, pas de narration, pas d’intrusion. Du constat à longueur de bobines. Le film comme instrument de recherche impersonnel, ou encore comme scalpel artistique pour donner forme à la glaise du monde.

« Et si tu ajoutais de la musique ? » avait lancé un étudiant de mon groupe après que j’avais montré un fragment de film tourné l’année précédente sur les vignobles à Paarl, près du Cap. Des gros plans de pieds de vigne dans des seaux, des plans médians des mêmes tout juste replantés, avec des panoramiques du paysage viticole. Je les avais fait durer une éternité, ces plans. La classe avait failli s’endormir. Le professeur avait déclaré louable cette attention au sujet mais il paraissait perplexe, lui aussi, devant mon refus d’inclure le moindre positionnement personnel. Pendant la pause, il m’avait demandé avec gentillesse : « Vous trouvez ce que vous êtes venue chercher dans ce cours ? »

La bouteille m’attendait à l’accueil de ma résidence étudiante. La boutique l’avait envoyée enveloppée dans de la cellophane transparente. Un ex-petit ami avec lequel j’étais restée en bons termes se trouvait au bureau, il a examiné l’étiquette d’un œil curieux.

« Hommage d’un admirateur secret », m’a-t-il dit en me la tendant.

Je me rendais compte que le froid me faisait larmoyer. J’avais l’esprit ailleurs, l’estomac vide, et voilà que je me retrouvais avec une bouteille de trente ans d’âge entre les mains.

J’ai compris immédiatement qu’elle venait de toi.

Ai-je pris un certain plaisir à voir ce cadeau dispendieux impressionner mon ex-petit ami qui se demandait s’il était passé à côté de certaines choses en moi ? J’avais rompu avec lui parce qu’il disait que je manquais d’audace au lit. Il me demandait sans cesse d’ouvrir la bouche davantage en embrassant ; franchement, ça devenait épuisant. On embrasse comme on embrasse.

Mes deux camarades de chambre et moi avons bu ce vin avec un abandon et une absence de remords que j’ai encouragés. L’une des deux, qui s’y connaissait en crus, m’avait suggéré de garder la bouteille pour une grande occasion. Mais j’étais d’humeur féroce. Ce présent était-il un tribut à mon travail de terrain dans le vignoble l’été précédent, un avant-goût de la grande vie pour compenser ces moments parmi les pauvres ? Ou était-ce le rappel que je ne me trouvais sur le campus que par invitation, grâce à un montage financier rendu possible par les dotations d’anciens élèves engagés comme toi ?

J’avais besoin que tu me l’accordes, cette bourse Lushington. À la soirée d’information, en début de semestre, dans cette salle bondée de filles comme moi aux yeux avides, je t’avais regardé de près, toi le magicien eunuque au milieu des sorcières expertes. J’aurais de quoi vivre deux ans sur le versement initial, de quoi m’acheter une caméra vidéo à moi. Et puis, on nous avait dit que les lauréates qui remplissaient certains critères de performance continuaient à recevoir des subsides, tous les deux ans pendant une décennie – des primes à la progression de carrière, c’était clair et net.

Pour autant, il n’était pas question que je te laisse jouer les pygmalions – à la manière du professeur dans My Fair Lady – pour faire de moi une femme du monde convaincante. Alors, dans le séjour de notre suite si enviée (chacune avait sa chambre qui donnait sur les pièces communes, ce qui nous dédommageait d’avoir enduré des années de lits de camp et de chambres à plusieurs), nous avons bu le Sauternes au goulot, en nous repassant la bouteille comme le bec de service d’un fût de bière.

C’était un vendredi soir. Le vin était trop lourd. Il s’est remis à neiger, et au lieu de sortir, nous avons fini par nous coucher de bonne heure. Le lendemain matin, les yeux embués de sommeil et la démarche incertaine, nous sommes descendues à la salle à manger remplir nos plateaux de bagels et de pamplemousses roses coupés en deux : pour nous, cette abondance quotidienne allait de soi.

Je voulais te dire dans mon dernier message combien j’étais désolé, pour tes parents. Il s’est écoulé assez de temps depuis la mort dramatique des miens, pour que je puisse penser qu’ils ne sont plus là sans ressentir la douleur de leur perte. Quelles que soient les circonstances, pour des enfants uniques comme toi et moi, elle est encore plus déstabilisante que pour la plupart des gens.

Je viens de rentrer de ma dernière réunion du CA du Muséum d’histoire naturelle de Herreford. J’ai pensé à toi sur le chemin du retour, en roulant vers Salem. Il tombait de la neige fondue, je crois, lorsque nous y sommes allés pendant les vacances de février, peu après le début de ton dernier semestre à la fac. Tu portais tes lunettes, ta première paire, et je devinais que tu n’étais pas très bien dans ta peau.

Nous avons fait halte pour déjeuner sur le pouce dans une cafétéria où les gens nous regardaient de travers. Nous devions nous parler avec trop d’intensité pour qu’ils nous croient parents. Je sentais qu’ils se demandaient ce que j’avais de si passionnant pour qu’une jeune femme m’écoute avec une telle attention, et me regarde dans les yeux si longtemps. Dans mon travail à la Fondation, j’ai toujours été entouré de jeunes femmes intéressantes, mais la plupart ne m’ont guère posé de questions sur ma vie, sinon pour s’enquérir de ses grandes lignes. Au contraire, nos conversations me donnaient l’impression de danser avec toi. Elles constituaient un aller-retour fécond dont je n’avais fait l’expérience qu’avec Kitty. Comme elle, tu avais horreur du bavardage.

Tu as remarqué, au musée, comme la situation devenait inconfortable ? Le président du CA avait oublié de te fixer rendez-vous avec l’un des conservateurs, comme je le lui avais demandé. La secrétaire est allée chercher quelqu’un qui s’occupe de nous.

Je savais que tu avais déposé des candidatures ailleurs pour un stage d’été, après le diplôme, en particulier auprès d’une société de production à la télévision tout récemment, mais que ça n’avait rien donné. Si je t’avais suggéré de candidater auprès de ce musée, ce n’était pas seulement parce que j’y avais des relations mais aussi parce que Salem était tout près, à seulement quarante-cinq minutes de Boston en voiture. Je pourrais donc venir te voir souvent, pour t’emmener au célèbre Cabot Street Cinema Theater.

Finalement, une conservatrice adjointe est arrivée. Elle m’a lancé un regard d’un tel mépris que j’ai jugé préférable de vous attendre. Je savais que visiter même brièvement la collection de fragments de poterie des Amérindiens suffirait pour t’en faire une alliée.

Dans la voiture, sur le chemin du retour, tu paraissais d’excellente humeur et j’espérais que c’était pour avoir vu tous ces artefacts en magasin, c’est-à-dire exempts de toute interprétation plutôt qu’installés dans une exposition. Mais tu as déclaré qu’il s’agissait des vestiges d’une tradition culturelle avec laquelle tu ne te sentais aucun lien légitime, et qu’il fallait qu’une culture ait joué un rôle dans ton histoire pour que tu t’y consacres et fasses des films dessus. Il ne te semblait pas convenable de choisir un sujet comme on prend un livre pour se distraire.

Je t’ai déposée devant ton foyer d’étudiantes, et en démarrant, j’ai surpris un air de lassitude sur ton visage. Tu venais de vivre une épreuve, pas seulement au musée mais à tous égards. Les attributions de bourse n’avaient pas encore été publiées, mon pouvoir de changer ta vie pesait dans la balance, tu le savais, et pourtant il t’avait fallu trouver le courage de dire non à quelque chose qui me paraissait souhaitable pour toi.

Ce matin, je suis allée en ville suivre mon cours d’aérobic et j’ai pris place au milieu d’une nuée de femmes à peu près de mon âge face à la glace, derrière le professeur. Vers le milieu du cours, la défonce collective nous monte à la tête et les plus timides elles-mêmes se lâchent ; chacune compte les battements en accourant à la rencontre de son double au miroir. Nous ne sommes pas peu fières d’avoir conservé cette agilité.

Il se produit un phénomène bizarre quand une bande de gens se rassemble pour se livrer à un rite, qu’il s’agisse de danser, de chanter, de peindre le corps de l’autre ou simplement de cabrioler. Les participants ressentent bientôt une énergie indéfinissable qui plane au-dessus d’eux, distincte d’eux et pourtant alimentée par leur cœur et leur tête – ainsi naît le sentiment religieux, qu’il se projette ensuite sur un totem ou un individu, un dieu ou plusieurs. L’effervescence collective, selon Durkheim. Tu ne trouves pas ça fameux ? Nous sommes tous autant de bulles dans le flot du sentiment d’appartenance.

Eh ben oui, je viens de citer Durkheim pour décrire un cours d’aérobic. (J’ai pas mal bu avant de commencer ce message. Il fait froid l’hiver dans ma maison sur l’oliveraie, et par les temps qui courent, l’alcool coûte moins cher que l’électricité en Australie.)

À la salle de sport, nous offrons sûrement un spectacle ridicule à qui regarde à travers la cloison mobile. Ce que nous célébrons, c’est le culte de nous-mêmes, il est de courte durée. L’euphorie s’émousse vite. Ensuite, chacune évite de croiser le regard des autres et file en douce vers sa voiture. Et pourtant, fréquenter cette salle de sport est l’un des derniers rites qui subsistent dans ma vie. C’est sans doute vrai pour beaucoup de gens. Les rites fastes abondent dans la prime jeunesse. Mais après les adieux mouillés et réitérés en fin d’études secondaires, les orientations à l’université, les initiations dans une équipe de sport, les interminables liturgies de remise de diplômes, c’est la dégringolade. Avec un peu de chance, il reste le mariage, puis le baptême des enfants.

C’est peut-être pourquoi je tiens tant à jouer mon rôle d’hôtesse à l’occasion des dégustations d’huile, alors même qu’il est difficile d’arracher les touristes aux téléphones qu’ils portent sur eux comme une augmentation bionique. L’oliveraie est de longue date propriété d’une famille qui a fait fortune dans la perle de culture, au nord du pays. Elle tient donc beaucoup à exposer des bijoux en perle dans les salles de dégustation. Les visiteurs se frottent les yeux. Ils ont l’impression qu’on leur vend des fruits de mer dans le désert. Il serait plus logique d’exposer des diamants – du moins les trouve-t-on dans la terre. Mais cette famille n’a aucune action dans les mines, voilà pourquoi nous trouvons des perles à côté des olives.

Pour moi, ce détail donne au cérémonial de la dégustation des allures de pèlerinage : les longs rangs de perle ressemblent à des chapelets qu’on égrène en prière. Je ralentis la cadence, je demande aux visiteurs de mettre leur paume sur le gobelet en plastique pour amener l’huile à température ambiante avant de la faire glisser en bouche, et je leur dis que le degré d’astringence d’une huile se mesure au nombre de fois qu’elle fait tousser (deux toux, elle a du corps sans plus, trois toux, elle est carrément forte en goût). Je commence par celles où l’herbe se sent le plus, puis je passe aux infusées, chili, citron, je distribue des quartiers de pomme pour nettoyer le palais, et je termine par une petite gorgée de verjus. Je présente une olive mûre et j’aime bien préciser que chaque cellule du fruit contient une gouttelette d’huile.

Je me dis parfois que mes quatre années de campus m’ont mal préparée à ma vie d’adulte. J’adorais faire partie d’un organe auditif unique dans une salle de conférences silencieuse, et sentir la chaleur corporelle et la respiration de mes congénères dans la bibliothèque au milieu de la nuit, n’être jamais réduite à manger toute seule, pas même au petit déjeuner. Rien de ce qui vient par la suite ne parvient à restituer pleinement ce sentiment d’appartenance, de communauté spontanée.

Ma solitude actuelle me brouille les idées et me porte à regretter des choses que je n’estimais pas à leur juste valeur au temps où je les avais. Quand je t’ai rencontré, j’ai pensé que le fait que tu sois resté célibataire ne pouvait que relever d’un choix, surtout venant d’un homme de ton milieu, avec tes moyens. Aujourd’hui, je vois que nous n’avons pas toujours notre mot à dire. Si la personne avec qui l’on voudrait passer sa vie ne peut jamais vous appartenir, que faire d’autre qu’apprendre à vivre seul ?

Le sinistre entretien auprès de la société de production télévisuelle m’a fait l’effet d’une alarme : mes années de fac n’étaient qu’un conte de fées, un rêve dont il allait falloir que je m’éveille dans les plus brefs délais. J’avais pris mon vélo, traversé le fleuve, longé le stade de football américain et les terrains de foot européen, et j’étais arrivée au milieu d’immeubles massifs aux allures soviétiques. On aurait dit que j’avais franchi une frontière. En un coup de pédale, j’étais sortie du cercle enchanté de l’université.

Le producteur m’a proposé avec une certaine générosité de lui faire voir une première ébauche de mon documentaire sur le vignoble. Après l’avoir vue, il a observé, caustique, qu’il fallait de la constance pour la visionner jusqu’au bout ; ça manquait d’accroches narratives pour embarquer le spectateur. Était-ce un échec de ma part ? Ou bien est-ce que ces accroches narratives étaient précisément ce que je tenais à éviter ? Sur la défensive, je me suis dit que de toute façon, je n’en voulais pas de son stage.

De retour au sanctuaire inexpugnable de ma chambre, j’ai avancé dans les pages de mon journal et pris un jour de novembre au hasard comme date dans cet avenir d’après-fac que je n’arrivais pas à imaginer, et j’ai écrit : Heureuse ?

La jeune fille qui déposait des questions destinées à celle qu’elle serait demain avait moins d’assurance que je ne le croyais à l’époque. Elle pressentait déjà ce qu’elle deviendrait, ce que je suis aujourd’hui, une femme qui se contente de vivre sa vie et n’essaie plus d’en faire quelque chose. Qui a accepté son insignifiance.

T’es-tu sciemment basé sur la rhétorique de notre université, celle qui prône l’excellence individuelle, l’exceptionnalité, pour formuler l’ethos de ta fondation ? Cet ethos est censé assurer le succès, pourtant je me demande s’il ne nous pousse pas insidieusement vers l’échec, en nous inculquant l’idée que nous pouvons tirer le meilleur parti de nous-mêmes sans passer par les autres. Il n’y a pas eu un seul de ces sages, dont j’ai eu le privilège de croiser la route toutes ces années, pour me dire : aucun être ne devrait traverser la vie seul ; fais tout ce que tu peux pour trouver la personne qu’il te faut, celle qui te rendra la vie supportable, celle qui t’aimera en retour. Sinon, tout le reste sera vain.

À la cafétéria en ville, il y a un tableau noir où quelqu’un écrit des formules riches de substantifique moelle. Les animaux qui pondent n’ont pas de nombril. Cette logique défie mon entendement. Pourquoi ? Je ne sais pas au juste.

Et hier : Beaucoup d’animaux pleurent, seuls les humains versent des larmes.

Je pense davantage à mes parents depuis mon dernier message. À ma mère, en particulier. Je n’ai pas dû t’en parler du temps où nous nous fréquentions. Ça a dû t’interpeller, Vita, c’était un sujet tabou, même pour toi.

J’ai du mal à trouver les mots justes, ceux qui ne la réduisent pas à une aberration tragique. Elle est morte en tentant de devenir la première femme à escalader l’Eiger. Sa mort a traumatisé mon père au point qu’enfant, il m’était défendu de prononcer son nom. Je m’étais fabriqué un sanctuaire secret à sa mémoire, en cachant les rares objets attachés à elle dans une boîte, sous mon lit. Je m’agenouillais devant la boîte, le soir. En adoration devant elle. Elle a été mon idole originelle.

J’ai compris plus tard le comportement de mon père, je ne lui en veux pas. Adolescent, j’ai trouvé des articles sur cet incident. L’un d’entre eux disait que mon père, son petit garçon auprès de lui, avait assisté à la mort de sa femme en direct. Par une fenêtre creusée dans le roc à la gare de la Kleine Scheidegg, il l’avait vue geler sur sa corde, au flanc de la montagne, sans pouvoir rien y faire. Pour ma part, j’ai dû refouler ce souvenir (piètre consolation).

Ne te désole pas pour moi. J’ai eu d’autres avantages, j’en suis tout à fait conscient. Famille très fortunée, naissance au sein de l’élite avec le pouvoir qu’elle confère. Mon père a toujours veillé à ce que j’aie ce qu’il y avait de mieux. Il m’a dit au moment de mon départ pour l’université que j’y avais ma place de droit. Je croyais savoir exactement ce qui m’attendait. Mais pour la première fois de ma vie, l’argent n’a pas pu m’offrir ce que je voulais, à savoir un sentiment d’appartenance. Je ne m’étais pas fait d’amis, je n’avais aucun but. Jusqu’à ce que je rencontre Kitty.

Je me suis souvent demandé ce que tu avais pu éprouver en arrivant sur le campus en toute invisibilité, n’ayant jamais mis les pieds en Amérique. Dans ces conditions, peut-être pouvais-tu vivre le lieu comme une ouverture plutôt que comme une pression.

J’étais intrigué de voir que cet environnement ne semblait pas te peser. Non pas que tu aies été naïve. Quoique…

La naïveté est un art féminin qui tombe en désuétude. Depuis que j’ai créé la Fondation Lushington, il y a un demi-siècle, nous nous sommes fait la réputation croissante de donner un coup d’accélérateur aux femmes. Les candidates rajeunissent tous les ans (effet d’optique, c’est moi qui vieillis) et elles sont de plus en plus farouchement accomplies. Nombre d’entre elles, je l’avoue, me laissent froid. Elles forment une race d’androïdes hypersophistiqués, de caméléons nanotechnologiques aptes à prendre toute forme que la situation requiert. Rien de commun avec ce qu’était Kitty à vingt et un ans, ou ce que tu étais toi-même à cet âge-là, aucune curiosité dans les yeux, rien qu’une sagacité qui se négocie au plus juste.

Et pourtant, il s’en trouve toujours quelques-unes que je considère comme des gardiennes de la lumière. Ces femmes abritent une flamme, un zèle fanatique. Peu importe, au fond, l’objet de ce fanatisme. Comme tu le sais, nous ne divisons pas nos lauréates selon leur champ de recherche. Ce qui compte, c’est le projet, la mission qu’elles se donnent.

La liste des élues est glissée sous la porte de chaque récipiendaire le 1er mars au matin, comme elle l’a toujours été. Je tiens encore à ce document solennel et ne me contente pas de la forme passe-partout d’un mél. Bienvenue à l’Association des Femmes Extraordinaires, disent l’enveloppe et la carte de couleur crème mouchetée à l’intérieur, avec la date, l’heure, et le lieu du banquet.

Et j’assure moi-même la distribution du message, en me servant du pass que m’a donné l’association des anciens élèves pour me remercier des services de la Fondation Lushington à la communauté – la clef numérique du château, en quelque sorte.

Pour le banquet de printemps, cette année, j’ai pris un risque. J’ai invité la toute première lauréate de cette bourse, Rebecca Sogliano, à prononcer le discours-diapason de la soirée. Elle et son mari, Ettore, sont venus d’Italie pour la circonstance.

Je ne les avais pas revus depuis la veille du jour où Kitty et Ettore devaient se marier, il y a des lustres. Rebecca est aujourd’hui octogénaire et les rides ont donné à la jolie fille rousse d’hier une forme de gravité, de beauté même. Elle a toujours l’esprit aussi clair, aussi vif. Elle fait partie de ceux qui ont de la chance. Comme je me penchais pour l’embrasser sur la joue, elle m’a tendu la main. À bon entendeur, salut.

Pour sa part, Ettore, que j’ai connu quadragénaire et qui me semblait sans âge à l’époque, n’est plus à quatre-vingt-dix ans que l’ombre de lui-même. Il avait l’air accablé, l’échine en point d’interrogation. J’avais du mal à croire qu’il ait survécu à leur voyage en avion et, a fortiori, réussi à grimper les marches du hall de réception. Je me rengorgeais de constater que j’étais presque deux fois plus grand que lui. Je suis droit comme un I, moi.

Il n’avait rien à faire au banquet, certes, et pas seulement en raison de son âge. Je n’avais peut-être pas été assez clair avec Rebecca, j’avais omis de lui dire qu’un usage bien établi réserve cette soirée solidaire aux femmes entre elles ; conjoints et compagnons n’y sont pas conviés. Au fond, c’était son premier banquet. Cette tradition n’avait débuté que plusieurs années après qu’elle a reçu sa bourse, quand j’ai décidé d’en accorder plus d’une par an.

J’ai été saisi d’un sentiment bizarre en écoutant Rebecca parler de l’œuvre de sa vie, c’est-à-dire de l’étude des squelettes d’Herculanum et Pompéi. J’observais, depuis le podium, les visages ravis des femmes de l’assistance devant moi. Et au lieu d’être fier d’elles, comme à l’accoutumée, j’ai eu l’impression que quelque chose s’éteignait.

L’ombre de la maladie n’était pas la seule cause de ce changement d’humeur. J’étais secoué par l’accrochage que je venais d’avoir avec Ettore, mon vieux rival, à l’instant où sa femme s’apprêtait à monter à la tribune. Je lui inspirais toujours un appétit de vengeance impossible à assouvir, et il m’avait accosté avec les mêmes imprécations délirantes. Depuis le temps, je m’étais figuré que nous pourrions nous retrouver sinon en bonne amitié, du moins dans la reconnaissance de notre perte commune. Je me trompais.

Je l’avais repoussé d’une pichenette, mais ma colère montait en repensant à ses comminations. J’ai été frappé avec une force renouvelée par le fait que je n’ai pas d’héritier, personne qui parlera en mon nom quand je disparaîtrai, personne qui réalise la promesse qu’il héritera le monde. Certes, la Fondation me survivra, avec ses amples dotations, mais quelques années après ma mort, plus personne ne se souviendra que j’en suis l’origine.

C’est là que je me suis décidé à t’écrire, mais il m’a fallu quelques mois pour savoir quoi te dire au juste. Parce que tout en repassant dans ma tête les accusations d’Ettore, je me suis surpris à revenir au moment où je t’ai rencontrée, toi. À mes incertitudes sur ce qui s’était passé entre nous. Il s’agissait d’une méditation, si tu veux.

Tu ne pouvais pas le savoir, mais tu étais la dernière candidate auditionnée cette année-là. J’étais fatigué, j’avais hâte de rentrer chez moi quand tu es entrée dans la pièce.

Comme Kitty tu étais grande et mince, mais contrairement à son visage d’une beauté frappante, le tien était si quelconque qu’il produisait presque le même effet sur moi : cheveux bruns relevés n’importe comment, yeux bruns, teint pâle, peau impeccable, pas de maquillage. Tu portais l’uniforme générique de l’étudiante, jean, pull et baskets. Tu n’avais fait aucun effort de présentation. Tu n’étais pas laide, loin de là. Un physique anodin comme le tien a son charme, tu dois le savoir.

Tu t’es mise à parler, tu nous as raconté tes études, ton désir de devenir réalisatrice, ta fascination pour ton pays d’origine, tes premières années. Tu parlais comme Kitty. Le détail de ce que tu disais, ton accent étaient différents mais tu avais la même conviction sans véhémence, la même voix égale. La sincérité n’est jamais qu’une stratégie parmi d’autres pour arriver à ses fins, mais ça, en l’occurrence, je ne voulais pas le savoir.

Craignant de rompre le charme, j’ai laissé les autres te poser des questions, et j’ai gardé croisées sous la table mes mains tremblantes. Je n’avais plus qu’une image en tête : la dernière fois que j’avais vu Kitty vivante.

Et voilà que son esprit était revenu jusqu’à moi, à travers toi.

Je suis venue à mon banquet dans une robe de velours vert à manches longues prêtée par une de mes camarades de chambre et je me faisais l’effet de sortir d’un roman de Jane Austen. Pour la première fois de ma vie j’étais allée dans un salon de coiffure où l’on m’avait fait un chignon souple. Une autre camarade m’avait fardée, ombre à paupières et fond de teint bronzant tirés de sa trousse dans l’armoire à pharmacie commune. Elles m’ont entourée avec des sourires radieux comme je prenais mon sac pour sortir, heureuses de me voir à mon avantage, pour une fois.

Elles ne savaient pas qu’il existait une société secrète d’hommes comme toi, là-bas ; d’hommes qui se félicitaient de voir en moi quelque chose que nul autre ne savait voir. Mon physique les déstabilisait, ou plutôt, mon assurance tranquille en dépit de ce physique. Ils se laissaient fasciner par le décalage entre ma façade et mon intériorité. Ils voyaient mon visage comme une page blanche sur laquelle projeter ce qui leur plaisait. Ils croyaient être les seuls à en avoir résolu l’énigme, le fait qu’il déguisait un je-ne-sais-quoi d’autant plus précieux qu’invisible. Ils auraient voulu l’arracher comme on arrache un masque, m’obliger à leur montrer ma vraie nature. Moi, je les laissais à leur construction, je l’encourageais même.

Cette année-là, le banquet avait lieu à la Grande Loge maçonnique. Le verglas s’attardait entre les pavés de la cour, facétie douteuse du printemps de Boston. Dans le hall, des coupes remplies de billes de verre scintillaient aux lumières des lustres. Les maçons défunts devaient se retourner dans leur tombe car il n’y avait pour ainsi dire pas d’hommes et des femmes partout. Le modèle se déclinait dans toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les âges. Des femmes en robe du soir, en robe de cocktail, en tailleur-pantalon lurex et en jupe longue. Des générations de lauréates, toutes là pour fêter les nouvelles venues dans la secte.

Je t’ai aperçu à l’autre bout de la salle. C’était la première fois que je te revoyais depuis la nuit chez toi. Tu allais vers le bar tel un roi aux cent filles, mais tu en cherchais une autre – Cordélia, celle qui n’avait pas fait allégeance. Tu t’es arrêté net, tu t’es excusé auprès de ta petite escorte, et tu t’es dirigé vers moi.

Tu as fait grise mine en détaillant mon visage. Sans un mot, tu m’as tendu ton mouchoir.

Dans les toilettes, j’ai contemplé mon reflet. J’ai songé à retirer mon fard et à te rendre le mouchoir plié en deux, barbouillé d’ecchymoses à l’intérieur – trophée de guerre. Mais je l’ai jeté dans la corbeille et suis ressortie toujours auréolée de mon éclat factice.

J’ai raconté mon histoire depuis le début plusieurs fois ce soir-là, comme les autres lauréates du jour. Les femmes s’arrêtaient à notre table pour nous féliciter. À un moment donné, nous avons dû monter à la tribune pour décrire le projet auquel nous allions travailler pendant l’année à venir. Nous étions les inspirées de service : une championne de saut à ski de niveau mondial ; une théologienne qui étudiait les bienfaits de la prière sur la santé ; une musicienne qui avait inventé un nouvel instrument connaissant une popularité croissante en Inde ; une entrepreneuse sociale qui se proposait de monter des crèches gratuites à Detroit. Et moi. La réalisatrice ethnographe qui allait rentrer dans son Afrique du Sud bien-aimée (je trouvais plus commode de laisser de côté la partie australienne de mon histoire), et prêter sa voix aux sans-voix reconnaissants, dans des documentaires d’une puissance émotionnelle et artistique telle qu’ils changeraient le monde.

Je salis tout avec mon cynisme ? Ce soir-là, je pensais avec une absolue sincérité chaque mot que j’ai prononcé, même si j’avais des doutes sur toi.

Il ne m’a pas échappé, je dois le dire, que les femmes auxquelles tu as été le plus attaché dans ta vie, à savoir ta mère et Kitty, étaient mortes depuis longtemps à l’âge que j’ai aujourd’hui. Dès lors, comment s’étonner que tu aies à cœur de rappeler à tes lauréates que la décennie des vingt ans est plus précieuse qu’elles ne le croient et qu’il ne faut surtout pas la gaspiller ? Ce qui ne m’a pas empêchée de le faire, en fin de compte.

Tu as écrit sur Kitty, me dis-tu. Sa beauté, tu n’as pas besoin de me la décrire. Grâce à toi, je continue de recevoir tous les ans la Gazette de la Fondation avec l’annonce d’une nouvelle fournée de femmes extraordinaires à lâcher sur le monde, et le regard de Kitty en couverture. Ses traits se sont imprimés jusqu’à la brûlure sur ma rétine, ses yeux bleus perçants, mis en valeur par ses cheveux noirs.

Tu attends donc depuis si longtemps que je te le demande ? Parle-moi de la Kitty Lushington que tu as connue.

Extraits

Commenter ce livre