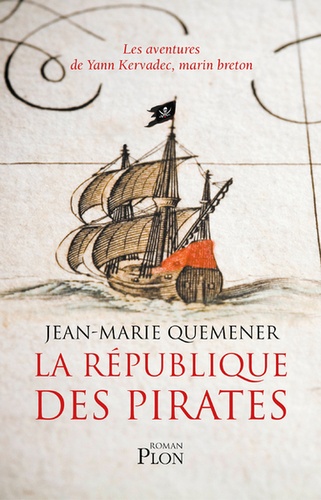

Les Aventures de Yann Kervadec, marin breton : La République des pirates. A frères et à sang

Jean-Marie Quéméner

À ma mer, au sel de sa vie et à ses vagues à l’âme…

« Homme de fortune et gueux des mers…

Que le vent et les vagues te mènent à la gloire

ou à ta perte, mais toujours en homme libre ! »

Ann Bonny à Yann Kervadec

Avertissement de l’auteur

Mes personnages ne m’en voudront pas : je les ai piratés. Si j’ai respecté globalement la vie des grands pirates de Providence et certains épisodes de leur « carrière », je me suis permis de prendre la chronologie à l’abordage, de privilégier mon histoire à l’Histoire.

Bref, j’ai hissé le pavillon noir sur les pages qui suivent tout en respectant le navire (Providence et sa « république » ont réellement existé) et ses œuvres vives (la vie des pirates et leurs règles ont été scrupuleusement suivies). Les gens de fortune ne m’en tiendront pas rigueur, que les historiens me fassent la grâce de m’accorder leur pardon.

1

Carnac, fin d’année 1717

La voix tombait dans les graves, alternait chuchotements et éclats, balançait entre français et breton… Elle trébuchait sur les pierres de l’église, glissait sous les vieux bancs en chêne des travées, polis par les ans et des générations de séants de rombières, et revenait se nicher dans une alcôve, près de la chaire. J’en savais la mélodie par cœur. Le recteur de Carnac tenait confesse. Avec une dame. Et si j’en croyais les vocalises développées par celui qui m’avait élevé, l’invitée devait être, au choix, rétive ou très jolie. Peut-être les deux…

Sans doute les deux !

J’optais pour une élégante, farouche juste ce qu’il convenait. L’une de celles que l’on avait vues débarquer de Rennes, chapeaux éparpillés au vent d’ouest, pour un pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray et un détour pour admirer les champs de menhirs, « les dents de la lande », comme les appelait le père Gwenaël. Une autre attraction touristique de mon village, à voir le nombre de femmes qui venaient de Brest à Nantes pour lui rendre visite, lui narrer leurs histoires intimes, recevoir un réconfort spirituel et, le cas échéant, le pardon divin.

Gwenaël parlait en français maintenant, presque sans un mot de chez nous. Un signe : les digues de la bienséance et de la bonne éducation allaient céder. Les confidences se feraient bientôt moins spirituelles… dans un autre lieu. Juste derrière la sacristie, une toute petite pièce étrangement meublée d’un lit, de quelques ouvrages et de peu de chandelles. La sans crucifix sur le mur.

Il en ressortait toujours un brin défait, comme surpris lui-même de l’exploit accompli mais penaud finalement : « La chair est faible, me disait-il alors invariablement, je la raffermis au péril de mon âme. »

Un roucoulement et la voix – désormais très basse – du prêtre en litanie : le « raffermissement » suivait son cours. Tout cela allait me manquer. Il allait me manquer. L’église et ma toute petite chambre, ces pierres froides réchauffées au lichen, les pièges à souris désespérément inoffensifs sur le sol en terre battue, mes draps et leur odeur de sac à voile, cette porte qui semblait laisser passer plus de bruit et de vent fermée qu’ouverte… Tout me manquerait !

Je le lui avais dit ce matin en me réveillant. Il avait souri avec la tendresse de celui qui se penche sur son enfant. « Sois fidèle à toi-même, et tout le reste t’accompagnera. » Son regard devenait-il plus brillant, humide ?

Je partais dès le lendemain pour Nantes. Il m’avait trouvé un embarquement sur un navire négrier qui se rendait aux Amériques via l’Afrique. Le capitaine avait besoin – un peu – d’un secrétaire et – beaucoup – d’un comptable. Ses relations avaient fait l’essentiel.

Il me l’avait annoncé la veille, à réception d’un pli cacheté. J’ai reconnu un navire et son gréement maladroitement dessinés sur la cire. Je pensais à une lettre de l’un de ses très nombreux correspondants par-delà les mers.

« Non, m’avait-il dit en brandissant la missive, cela te concerne. Voilà dix-huit ans que je m’occupe de toi. Tu es grand et fort, ce qui peut être utile, certes. Tu es surtout bien éduqué, tu parles français, tu sais le lire et l’écrire. Grâce à une amie très chère, qui me fait l’honneur de venir souvent se recueillir dans cette église, tu peux même parler anglais. Tu sais compter puisque tu t’occupes des deniers du culte et de nos petites affaires. Il est temps que tu t’accomplisses. Tu pars demain. »

J’ai encaissé. Mal. Je l’ai traité de tous les noms, en breton, en français, en mon âme et conscience. Il me semble même lui avoir dit qu’il n’était pas mon père, pour choisir ainsi ma destinée. Je crois me souvenir d’avoir essuyé mes yeux mouillés par le vent, forcément par le vent, quand je suis sorti.

Je ne l’ai jamais autant aimé qu’à ce moment-là. Je ne l’ai jamais autant haï.

Je ne me souviens que de mes boutoucouëts1 sur le chemin de terre boueux, de la pluie à l’horizontale en alibi pour mon visage inondé. Le mur de pierre, les dalles fendillées et une tombe dont le granit gris prenait une teinte vert-noir. J’ai dû machinalement passer la main sur les noms gravés sur la stèle rugueuse : « Per Kervadec, Anne Kervadec. » J’ai compris qu’ils me manquaient. Depuis mes premiers mois, quand une maladie les avait enlevés à ce monde et m’avait jeté dans les basques d’un prêtre quasiment défroqué – ou qui mériterait de l’être –, égrillard et trop cultivé pour un village perdu au milieu de ses pierres debout battues par les vents et la mer.

Je me suis relevé. J’ai dit adieu, à voix haute.

Dans un coin du cimetière, la vieille Césarine arrachait des mauvaises herbes sur les tombes. Un peu au hasard. L’histoire racontait qu’elle était tellement âgée que ses parents reposaient sous un dolmen, comme c’était la coutume aux temps anciens. Césarine ne parlait jamais. À personne. Même pas au curé. Elle m’a tendu une poignée touffue pleine de terre. « Bon pour la soupe », m’a-t-elle dit avec une intonation étonnamment fraîche et aiguë. Elle s’est essuyé la main sur mon torse, a fait un signe de tête vers la traînée brunâtre qu’elle y avait laissée. « La terre des morts, tu l’emmènes avec toi. Toujours. Partout. » Et elle est repartie entre deux sépultures de sa démarche de cheval de trait.

Je suis rentré vers l’église. La paille de mes sabots était détrempée. J’ai réussi à dire bonjour, en secouant mon bouquet improvisé, à deux commères du lavoir qui frottaient leur linge sous la pluie. Je me demandais à quel feu il allait sécher. Je souriais tout seul en pensant aux efforts qu’il leur faudrait faire pour redresser leurs coiffes ravagées par la pluie. J’ai levé la tête vers le sommet de la colline sur laquelle étaient perchées ma maison et celle de Dieu : des blocs de pierres épaisses en rangées serrées, des arches malhabiles, et saint Cornely avec ses bêtes, le saint patron du lieu, sur le fronton. Tout autour, blotties contre vents et marées, des alignements de petites demeures, veinées de ruelles, qui pataugeaient aujourd’hui dans la boue et le sable dans une odeur âcre de feu au bois mouillé.

Gwenaël avait ouvert un carafon de « vrai vin » qu’un ami lui avait envoyé de je ne sais où. Le goût m’a toujours paru douteux mais l’effet souhaitable. On a bu, en silence. Je l’ai regardé longtemps, de peur d’effacer ses traits aux lames de l’océan. Les yeux marron, un peu dégarni malgré des cheveux blancs encore épais sur les tempes, un nez fin, mince pour ses cinquante ans. Les épaules légèrement voûtées et un sourire rehaussé d’une fossette sur la joue droite qui invitait aux confidences. Et ce mouvement de bouche que les dames trouvaient charmant et les hommes efféminé. Le chevalier Gwenaël Bréno de La Barre de Pont Allouët, noble de naissance, de maintien et d’âme, était mon père, mon ami et mon ancre. Il a lu l’ensemble sur mon visage. Ses rides se sont creusées, sa bouche entrouverte.

Il n’a rien dit. Il est parti aux vêpres. Je suis parti me coucher.

Le lendemain, donc, confession prometteuse pour lui et gueule de bois pour moi. Il me fallait aussi ficeler mon paquetage.

J’avais peu à prendre : deux chemises propres, autant de culottes, un habit trop étroit, un large ceinturon, un manteau, un nécessaire à écriture de voyage – avec une plume neuve ! –, mon couteau, une lame ferme, bien affûtée, emmanchée dans du châtaignier sur lequel traînaient mes initiales, des bottes offertes par Gwenaël et mon bien le plus précieux : un pendentif en pierre sur un lacet de cuir.

Rien de spécial dans ce « bijou » qui n’en était pas un : du granit gris incrusté naturellement de carrés brillants comme des petits miroirs, taillé un peu brutalement.

*

La tradition veut que chaque enfant du village se choisisse un menhir en guise de confident, d’autel et d’amarre avec le temps passé. « Le paganisme vivra encore ici quand Dieu Lui-même sera mort », commentait, faussement désespéré, mon recteur de père adoptif. J’avais choisi le mien, gamin, en compagnie de celui qui allait devenir mon meilleur ami, Armel, dit le « Rouzic2 », tant ses cheveux, très longs, crachaient des flammes orangées. J’étais le seul ici à l’appeler encore « Armel ». Il détestait cela mais m’en aurait voulu à vie de ne pas le faire.

Nous étions partis sur le hameau de Kerlescan, dans la forêt aux ajoncs. Il avait longuement caressé les sentinelles silencieuses de l’endroit. J’avais ri. Pour ne pas être en reste, j’avais pris une grosse caillasse dans la main et frappais sur les menhirs en y collant l’oreille dans l’attente d’une réponse à mes assauts. Il s’était arrêté sur un bloc trapu, bien ancré dans le sol, au milieu d’une rangée plus petite.

« C’est celui-là ! »

Je trouvais qu’il lui ressemblait, ce menhir. Courtaud et bien campé. Il aurait aussi bien pu être en mer et battre les vagues. Même la mousse qui le recouvrait en partie était un peu rousse. Il avait bien choisi.

Je poursuivais mes simagrées avec mon caillou. Armel me suivait maintenant à la trace et lui aussi apposait sa tête contre la pierre.

Je passais trop vite d’un mégalithe à l’autre. Mon ami m’arrêta net : « Attends ! Frappe encore sur celui-ci ! » C’était un long menhir, assez haut, ventru, comme ces vieux qui abusent du chouchen. Je tapai encore. « Incroyable ! s’exclama Armel, c’est sainte Anne qui l’a posé là… » Je le fixai, inerte, comme un tacaud coincé dans la vase. Je n’entendais rien à ce qu’il me disait. « Viens donc par là, abruti, et écoute », me rabroua-t-il. J’obtempérai. Je cognai. Un son étrange, comme si la pierre était creuse. J’essayai encore. Même résultat.

« C’est le mien ! », m’écriai-je. Et nous improvisâmes alors une danse autour du menhir creux que je baptisai immédiatement « menhir Kervadec », tant à cet âge l’instinct de posséder prend le pas sur les siècles pétrifiés et la plus élémentaire des décences.

Armel pense encore aujourd’hui qu’il faudrait l’ouvrir pour « regarder ce qu’il a dans la panse ». Les vieilles légendes le retiennent. Tout robuste qu’il soit, je crois que les korrigans3 l’effraient pis que la mort… Et peu de choses réelles lui font peur en ce bas monde.

Fils du tailleur de vêtements, le kemener, il voulait, lui, tailler des pierres. Il était parti en apprentissage à Chartres et en était revenu avec un talent et un savoir-faire que je jalousais un peu. Sa première « œuvre », c’était le bout de roche qu’il avait arraché au menhir que je m’étais choisi comme avatar de granit. Je me suis toujours interrogé sur la façon dont il avait réussi à le percer pour y glisser le lacet.

« Tu ne peux pas tout savoir, Yann, me répondait-il en plissant ses yeux bleus déjà marqués par des pattes-d’oie. C’est ton défaut : à force de vouloir tout savoir, tu ne sauras plus rien. Et il faut préserver certains secrets. La pierre est vivante, elle m’en voudrait de te révéler celui-là. »

*

Mon « menhir » cette fois autour du cou, je me retournai vers mon étagère à livres. J’étais là, les bras ballants, quand le maître des lieux, qui venait de retirer sa soutane, entra dans ma chambre.

Il jeta un regard sur mes ouvrages, les siens en réalité, en prit deux qu’il me tendit :

— Le Cid parce qu’un jeune homme doit se croire invincible et Phèdre parce qu’un homme doit se savoir mortel…

Sans en dire plus, il lâcha de sa hauteur dans mon coffre les deux volumes jaunis, déjà mangés par les champignons.

— Et la bible ? demandai-je avec un grand sourire.

— Si tu veux. Seulement si tu veux. Mais si tu la prends pour l’exhiber et montrer à tous que tu en possèdes une, laisse-la où elle est. Si tu veux la lire pour ce qu’elle t’apprend sur toi, sur Dieu et les hommes, garde-la dans la poche. Va dire adieu à tes amis, et reviens me voir… Je t’attendrai près du feu, conclut-il.

En fait d’« amis », il savait très bien qu’il me fallait faire mes adieux à Marie. Que je ne le voulais pas. Que je le pouvais à peine. Que j’irais.

J’ai donc descendu le chemin vers la mer sans couper à travers champs. La pluie redoublait. Elle me gênait. Je répétais trente formules pour expliquer à ma douce amie qu’il fallait que je parte, que c’était important pour moi, pour nous deux, que l’on se retrouverait… Certainement ! Peut-être. Sans doute…

Mes cheveux entamaient un lancinant goutte-à-goutte glacé et irritant entre ma chemise et ma marinière. La mer, tout près, tendait au ciel gris un miroir aux imperfections d’écume blanche. Les arbres basculaient tête en arrière sous le vent. J’étais transi en arrivant devant sa maison, une simple baraque, mélange de pierre, de paille, de terre et de chaume au bord du loch du Pô, presque une vasière. Des paniers en osier laissaient dériver une odeur de crabes pourris et de chanvre encroûté de coquillages. J’ai entendu les boutoucouëts de son père racler le sol avant que la porte s’ouvre.

Ses pommettes étaient tellement haut perchées sur son visage que ses yeux disparaissaient. Ses lèvres avaient probablement été mangées par les flots. Restait une ligne rosée écorchée par le sel. Ses cheveux bouclés châtain clair tombaient comme ceux d’une femme sur des épaules larges tel un linteau de cathédrale. Ses mains, des pelles de rames, s’ouvrirent et se dressèrent devant moi. Un mur d’années passées à remonter filets et casiers. Infranchissable.

— Elle le sait déjà, Yann, me dit-il de sa voix très rauque. Elle a pleuré toute la journée. Tu t’attendais à quoi ?

— Puis-je la voir ?

— Bien sûr que non. Tu es venu. Elle le saura. Tu pars maintenant.

— Je veux la voir.

— Non. Tu pars. Et retiens une chose, mon garçon : dans ce pays on ne fait pas de promesses qu’on ne peut pas tenir. Même quand ça fait plaisir à tout le monde. Même quand on veut les entendre. Je lui dirai que tu as dit des choses que je n’ai pas comprises. Comme d’habitude. Je lui dirai aussi que tu ne la mérites pas. Et je le pense. Adieu.

La porte se fermait. J’étais presque soulagé de m’en tirer à si bon compte. Il l’ouvrit de nouveau :

— La mer, Yann, c’est pas comme ma fille. Tu ne la quitteras pas, elle ne te quittera plus. Elle t’avalera si tu ne la respectes pas. Tu obéis au vent et aux vagues sans te croire le plus malin. Y a des choses qu’on n’apprend pas dans les écritures. Y a des choses qui n’entendent rien aux belles paroles. Et tu ne dis jamais que tu rentreras au port. Pas de promesses, souviens-toi.

Le mur de mains s’effaça. Une montagne de dos ferma la porte. Et je suis resté là longtemps, tel un corps mort, à attendre l’inspiration pour un trait d’esprit fin et définitif, une réplique appropriée… Les mouettes doivent en rire encore.

J’ai fini par remonter le bras de mer vers la colline de Saint-Colomban, vers Armel. Il saurait, lui, que je n’y étais pour rien. Il pourra, lui, me consoler du chagrin causé à une autre…

Il était là, dehors, sous la pluie, à travailler un gros bloc de granit qui ne pouvait entrer tout entier dans la vieille étable qui lui servait désormais d’atelier. Seules quelques mèches flammes dépassaient du tablier en cuir sous lequel il avait réfugié tête et épaules. Je le regardais travailler. Il m’avait entendu, bien sûr. Mais je savais qu’il me fallait attendre.

« On ne s’arrête pas au milieu d’une rosace, m’avait-il expliqué un jour, ou alors elle ressemble à un amas de goémon ! »

Il redressa enfin la tête et risqua l’extinction brutale de ses cheveux de feu sous l’averse :

— Je ne savais pas si tu allais venir. J’ai pensé à ce qu’il fallait te dire de bien comme adieu. Des belles formules avec du français dedans… Je n’ai pas trouvé. Je t’avais sculpté quelque chose mais tu as ton pendentif, pas vrai ?

Il a laissé tomber son tablier dans la première flaque venue, ouvert les bras en grand. On s’est serrés aussi fort que quand on se réfugiait tous les deux dans les menhirs la nuit, prêts, ou presque, à affronter tous les esprits malins des lieux, les korrigans, l’Ankou4, sa charrette, et le cheval fou qui vous piétine les soirs de tempête. Il était beaucoup plus petit que mes cinq pieds et demi5 mais ses bras me prenaient en étau. Quelques tapes dans le dos. Une séparation abrupte et maladroite. Un regard alentour pour vérifier que personne ne nous avait surpris.

— Je viens de voir le père de Marie, elle n’a pas voulu me parler.

— Ça t’étonne, Yann ? Vous deviez vous marier ! Et je te rappelle que j’aurais été le parrain de l’aîné…

— Oui. Bon… Non… Il a dit qu’on ne devait pas faire de promesse qu’on ne pouvait tenir.

— Que des bouses de vieille vache. Tu vas me faire immédiatement la promesse de revenir, de tout me raconter et de tout me dessiner, que je puisse après le graver !

— Je te promets ! Ce n’est pas grand-chose : on part aux Amériques et on revient. Je ne serai pas le premier.

— Je n’en connais pas d’autres. Faut que tu y ailles, maintenant. On va faire comme si je te revoyais demain. Et pense à porter ton menhir sur toi, tout le temps. Il protège, tu le sais…

Le rouquin partit se réfugier à l’intérieur et farfouiller sur son râtelier en bousculant tous ses outils. Il devait se dire que cela étoufferait ses reniflements de sanglots à peu près maîtrisés. J’ai pris la route de l’église en claquant fort mes sabots sur les cailloux du chemin. Mes soupirs s’entendaient, eux, de très loin.

J’arrivai à la maison, trempé comme un poulpe sorti de l’eau. Un grand feu réchauffait les vieilles pierres et leur curé qui m’envoya me déshabiller et m’ensevelir sous une couverture rêche pour le rejoindre.

— Tu pars dans deux heures. Nous avons peu de temps et j’ai beaucoup à te dire. D’abord ton voyage : tu seras reçu à Nantes par le capitaine Brégent, commandant de la Perle blanche. Tu lui devras obéissance. Et, oui : tu es sans doute plus intelligent que lui. Et, non : tu ne le lui feras jamais sentir. Garde ta bouche fermée pour une fois et apprends tout ce que tu peux de la navigation, du maniement des voiles et du bâtiment… Aux Antilles, tu devras sans doute rencontrer le propriétaire des nègres que vous allez livrer. Essaie de te souvenir que je ne t’ai pas seulement nourri mais aussi élevé. Évite de le voir soûl comme une barrique : le rhum que l’on boit là-bas est bien plus fort que le chouchen de contrebande du père Audic.

Je tentai un sourire, aussitôt noyé par la larme qui coulait au coin de son œil droit. Sa voix tremblait un peu, à présent.

— Plus important que cela, par Dieu, ses saints et tous les enchantements de cette tourbière, tu me reviens ! Si tu meurs, compte sur moi pour te donner une correction à coups de ceinturon, boucle en avant. Je ne devais pas avoir d’enfant. Et Dieu m’a mis dans les bras ce grand épandeur d’andouille. Oui : toi ! Et j’ai bien l’intention de le garder malgré tous les enfers de l’océan. Et tâche de te rappeler que, parmi tous les monstres marins ou terrestres, l’homme n’a toujours pas trouvé son maître en sauvagerie.

» Enfin, je t’autorise à porter mon nom et mes armoiries, voici les papiers. Je les ai fait dresser au nom de « Kervadec de La Barre de Pont Allouët ». Dans ce monde de mesquineries, la particule pourrait devenir planche de salut.

Il se leva et mit ses deux mains sur mes épaules. J’étais plus grand que lui, il me regardait par en dessous. Ses yeux viraient au noir avec une acuité que je ne leur avais jamais vue.

— Tu te changes et tu attrapes la carriole de maître Gérard. Il t’attend. Tu prendras le coche à Vannes. Je vais marcher et faire mes visites dans le bourg. Yann, tente de devenir l’homme que tu mérites d’être. Tu te le dois, à toi bien sûr, mais aussi à tes parents et à moi. À tout ce satané village. Adieu, mon fils. À bientôt.

Presque brutalement, il me laissa là, nu sous ma couverture, face au foyer. L’envie de pleurer gagnait mais, étrangement, je l’étouffai assez facilement. Je redressai mes épaules. Je portais désormais le nom de tous mes parents, naturels et adoptifs. J’avais le menhir de Kerlescan. J’avais une diligence à prendre.

*

Le chemin fut long, extrêmement douloureux pour mon jeune fessier, mais sans incident. Je l’avais déjà pris avec Gwenaël quand nous étions allés visiter l’un de ses amis. Nantes ne changeait pas. Une ville riche ensevelie sous la poussière sable clair de sa pierre et les travaux de construction des demeures des armateurs fortunés sur les quais. C’était à qui ferait le plus de bruit : les charpentiers de marine ou les maçons. Un large tentacule de champs et de misérables cabanes s’étendait jusqu’à l’estuaire puis la mer, parsemé d’îles sur le fleuve et de quelques embarcadères de fortune, la plupart posés là pour traverser le fleuve, certains pour décharger de la marchandise plus ou moins autorisée.

Accompagné d’un portefaix, je m’arrêtai devant le trois-mâts ventru qu’il m’avait indiqué. La Perle blanche portait bien mal son nom, elle était noir et jaune, assez disgracieuse, et empestait à des lieues, une odeur âcre, pire que celle de la vase à marée basse un jour d’août. Six sabords perçaient sur le flanc à quai. Sur le pont s’agitait un homme en veste d’habit bleu pâle, sans chapeau. Je distinguais ses boucles blanches flotter au vent. Un très jeune garçon descendit prestement la rampe précaire qui servait à achalander le bord. Pieds nus, chemise taillée visiblement dans une vieille voile, une culotte déchirée, on lui eût donné de la soupe et deux sous dans mon village sans même poser de question. Sa voix frêle, qui passait de celle d’enfant à homme avec un drôle de bruit de gorge, me ramena de Carnac à Nantes.

— Le capitaine vous attend. Vous pouvez monter à bord. Je m’occupe de votre coffre. Bienvenue, monsieur.

Ce « monsieur »-là me laissa désemparé jusqu’à ce que mon ego en tire une illégitime fierté. J’y vis un bon signe et grimpai sur le bâtiment d’une démarche que j’espérais être celle d’un vieux loup de mer.

— Vous voilà, m’accueillirent les boucles blanches avant même que j’aie eu le loisir d’ouvrir la bouche. J’ai cru que nous allions partir sans vous : on déhale demain matin. Le chevalier m’a dit tellement de bien de votre personne pour ce travail que j’ai dû expliquer à mon propre neveu qu’il ne ferait pas l’affaire. J’espère que ce vieux libidineux ne s’est pas trompé. Suivez-moi, je vous emmène dans ma cabine pour vous faire savoir ce que j’attends de vous.

Le capitaine fit prestement demi-tour et trotta menu sous le pont supérieur. Cet homme était une succession de tonneaux emboîtés les uns aux autres : pas de cou pour une tête tout en rondeur, écarlate de couperose, un torse comme une barrique de cidre, des jambes et des bras comme des quartauts. Le tout roulant et tressautant pour se déplacer.

Un bruit sourd le fit se retourner à mi-chemin. Ma tête venait de tenter de décheviller une pièce de bois posée beaucoup trop bas. Un sourire plutôt bienveillant éclaira ses joues veinées.

— On se baisse ici, jeune homme. Ou on finit avec la tête bandée et les idées retournées pis qu’avec le tafia des boucaniers…

Je répondis à son gloussement par un grognement étouffé. Je me souvins de mon nom. Je fus rassuré.

Il m’accueillit dans une toute petite pièce dont la paillasse et le bureau se touchaient presque. Ses bottes auréolées de traces blanches bousculaient un amas de papiers et de rouleaux de cartes sur le sol. La planche sur laquelle il travaillait était encombrée de dessins de côtes et de notes griffonnées. Il en extirpa un gros livre relié en cuir.

— Voici votre missel désormais. Il ne vous quittera plus. Vous y noterez tout ce qui entre et sort de ce navire, des nègres au rhum, à l’eau, en passant par la saumure et le porc salé, les espars, la toile… Tout ! Vous travaillerez dans ma cabine quand je n’y serai point.

Je me souvins des conseils de Gwenaël et fermai toute grande ma bouche, me contentant d’opiner et de prendre le regard le plus intelligent possible. Trop tard. Le capitaine Brégent avait remarqué ma démarche bancale.

— Et puisque vous trouvez goût à balancer vos épaules de tribord à bâbord, vous nous servirez de gabier6. Vous compenserez fort bien les mouvements du navire… Nous ne sommes pas assez nombreux ici pour que je me contente de ne vous laisser faire que de la paperasse. Pour les comptes, vous ne vous confierez qu’à moi. Pour les manœuvres, c’est du quartier-maître Mathieu que vous dépendez. Soyez précis et appliqué pour les uns comme pour les autres, et je pourrai dire au fils de ma sœur et à ses boutons juvéniles répugnants d’aller se faire pendre à d’autres vergues…

Le moussaillon en guenilles apparut dans l’embrasure comme sorti de nulle part. Il fit un signe du menton en ma direction. Le commandant approuva silencieusement, puis, sans rien dire de plus, ses barriques de membres coulissèrent les uns sur les autres et je me retrouvai face à son dos tout rond.

Je suivis donc le garçon jusqu’à l’entrepont, très bas et sombre. Mon coffre avait été déposé contre une paroi du bâtiment, sous un crochet passablement rouillé sur lequel pendouillait un hamac. Un grand sac ciré que je n’avais jamais vu trônait sur mes affaires.

— Le capitaine a reçu cela il y a quelques jours. C’est pour vous. Cela fait un bruit de ferraille, conclut-il avec un sourire dont la blancheur contrastait avec le gris-brun de sa chemise et le marron pâle de ses taches de rousseur.

Je le remerciai et ouvris ce colis inattendu. Planté à quelques pieds derrière moi, le petit attendait. En ôtant les liens du paquet, une lettre cachetée glissa jusqu’à mes pieds. Le sceau des Bréno de Pont Allouët et cette vague odeur tellement familière qu’elle vous poursuit plus sûrement encore que votre ombre… Je n’avais plus du tout envie de jouer les marins d’eau douce. J’ouvris la missive. Les mots étaient finement écrits, tout en entrelacs : « Yann, ces quelques affaires pour le cas où tu doives te défendre ou attaquer. Un conseil avisé : il te faut accepter de tuer dans les deux cas. N’hésite jamais. Sinon, laisse-les à quai. Souviens-toi, mon fils : un Pont Allouët ne plie genou que devant Dieu et son roi. J’ose espérer que tu verras le premier le plus tard possible et je juge fort improbable que tu croises le chemin du second de sitôt… »

Je serrai les lèvres et découvris l’intérieur du sac : un sabre de marine à la poignée ouvragée et une boîte en bois précieux contenant deux pistolets et le nécessaire à chargement.

Je rangeai le tout dans mon coffre et me retournai vers mon petit guide.

— Pourrais-tu m’indiquer le quartier-maître Mathieu, s’il te plaît ? Je dois me présenter à lui.

L’homme vers lequel je marchais possédait deux particularités évidentes : ses parents devaient être loups pour lui avoir laissé en héritage un système pileux pareil, et j’eusse pu écrire le début d’une encyclopédie avec le nombre de jurons que j’entendis en m’approchant.

Je me raclai la gorge alors qu’il reprenait son souffle entre deux bordées. Il fit un pas vers moi. Sa chemise ouverte laissait entrevoir une couverture de poils, une fourrure de blaireau. Son regard semblait cependant doux et posé, comme s’il fallait compenser son langage ordurier.

— Yann Kervadec, me présentai-je avec un signe de tête. Le capitaine m’a prié de venir vous voir…

— Le garçon du village de pierres et du vert galant de recteur ! Je vous attendais. Vous avez pris votre temps. Laissez-moi dresser ses enfants de catins, et retrouvons-nous au pied du grand mât à la cloche du soir. Nous deviserons sur votre rôle à bord.

Sans plus de cérémonie, il repartit en braillant. Je décidai d’aller à la cambuse pour commencer à faire l’inventaire des provisions et montrer que je savais prendre des initiatives.

Je m’égarai et me retrouvai sous l’entrepont. L’odeur venait de là. Intenable. Cette partie du bateau était vide, pourtant. Des chaînes rouillées cliquetaient doucement, au rythme du navire, sur des anneaux fixés à la cloison. Aucune lumière ne filtrait hormis celle des sabords entrouverts de chaque côté. La cale aux esclaves. Une triste façon de voyager. J’étais moins impatient de voir l’Afrique, soudainement.

Je passai la journée à aligner des chiffres sur le livre de comptes. La cloche piquait le premier quart de nuit. Je remontai vers le pont supérieur.

Mathieu m’attendait, un verre de gnôle à la main. J’acceptai un gobelet. Il m’expliqua patiemment quel serait mon rôle dans le gréement, vérifia que je disposais de quelques bases, se cala contre le mât, la tête en partie cachée par la cascade de cordages qui pendaient là. Il fourrageait souvent la toison sur son torse. Je ne pus m’empêcher de penser aux petits insectes qui avaient dû en faire leur tendre foyer et devaient se sentir céans outrageusement dérangés.

— Tu as reçu des armes ? me demanda-t-il en plantant ses yeux dans les miens.

— Oui, répondis-je, le « vert galant de recteur » sait se battre. Il a tenté de me l’enseigner aussi.

— Bien ! Très bien ! C’est fort utile mais tout à fait déraisonnable. Laisse-moi t’expliquer une chose, mon garçon. Pour les nègres, un bâton suffit. Tu verras, ils nous sont livrés par leurs propres congénères et quelques Maures ou Portugais parfois sur place. On les fatigue avant de les embarquer. Du bétail, ni plus ni moins ! Facile. Bien peu se rebellent, et ce sont souvent les femmes. Comme je te dis : le bâton suffit. C’est une autre histoire avec les pirates. Tu connais cette engeance tout droit sortie du trou du cul de Satan ?

Je devais avouer mon ignorance. Non que je n’en eusse jamais entendu parler, mais ils n’avaient jamais navigué entre nos trois îles et la côte.

— Engendrés par le diable lui-même, poursuivit-il, cherchant ses mots au fond de son cruchon de rhum. Nous leur avons déjà échappé deux fois en trois voyages. Tu navigues paisiblement. Tu es écrasé par la chaleur et quelques-uns à bord ont déjà la fièvre. Pas grave – tu vois ? – mais un peu affaiblis. Les manœuvres sont plus lentes. Et là, soudain, tu vois un brick léger par trois-quarts arrière. Pas le temps de pisser, il est déjà presque bord à bord. Là, ils s’amusent à t’effrayer avec leur pavillon noir. Le capitaine – que Dieu le bénisse – a trouvé la parade chaque fois. On a pu prendre le vent et s’évader. Mais les ordres sont clairs : si ces raclures de pustules abordent, on se rend. Pas de bagarre. Pas de mots de travers. C’est pour cela aussi que tu ne verras pas de canons derrière les sabords. On a en gardé quatre sur le pont. Cela éparpille les contrebandiers et les indigènes, mais pas plus… Alors, tes armes, tu me les laisses au fond de ton coffre, fermé à double tour. Tu ne les montres à personne et surtout pas à ces jets d’urine de pirates. C’est clair ?

De l’eau de source. Je le laissai raconter deux ou trois histoires de plus puis me réfugiai dans mon hamac. L’alcool, le léger roulis du navire et les ronflements de mes voisins m’endormirent très vite. Je rêvai de combats épiques et sauvages contre des pirates, mi-hommes, mi-démons étrangement velus. Le chevalier Kervadec triomphait, élégant et digne.

Je ne pouvais me leurrer plus.

* * *

1. Sabots bretons en bois.

2. « Rouquin », « roux », en breton, un patronyme encore très courant en Bretagne.

3. Lutins bretons. Les légendes locales racontent qu’ils vivent sous les menhirs.

4. Le messager de la mort en Bretagne. Il emporte les décédés dans sa charrette grinçante.

5. Un peu moins de 1,80 mètre.

6. Les gabiers étaient envoyés dans le gréement pour des manœuvres en hauteur souvent périlleuses.

2

Ouidah, 1718

Des gouttes de sueur maculaient point par point la carte sur laquelle je promenais fort maladroitement mon compas. Le capitaine hochait sa tête blanche et rose. J’apprenais la navigation. Et, à ma grande surprise, je n’étais pas très doué.

— Bien, Kervadec, sourit Brégent. Bien mais trop au sud. Vous avez oublié de corriger la dérive et votre nord reste dix bons degrés trop à l’ouest.

Je me sentais, une fois de plus, vexé comme celui qui vient de s’enfoncer dans une flaque sur un parvis comble.

— Ne faites pas si triste figure ! À votre âge, je nous aurais fait accoster sur la Grande Île1, de l’autre côté du continent. Trêve de bavardages : on va arriver. Grimpez dans les huniers et préparez-vous à ferler les voiles.

Je fus immédiatement aveuglé par la lumière sur le pont et happé par la chaleur moite. Mathieu me désigna du menton le mât de misaine. Je m’accrochai et montai comme le petit singe que j’étais devenu depuis notre départ de France. J’atteignis la grande vergue et patientai en attendant l’ordre d’amener la voile. Au loin, la côte africaine défilait lentement avec ses plages de sable jaune et son dégradé de vert, clair sur le rivage, foncé vers l’intérieur des terres. Nous la longions depuis des jours, et je n’avais pas encore aperçu d’habitations.

Le capitaine était à son tour monté sur le pont, près du gouvernail. Je sentis le navire rouler doucement et prêter son travers aux vagues. Il m’avait expliqué la manœuvre : attendre une houle plus forte que l’autre, l’enfourcher et la laisser porter jusqu’aux eaux moins profondes, plus claires et calmes.

La Perle blanche fut soulevée légèrement. Puis courtoisement menée par les flots là où son maître souhaitait la stationner. Le bruit de la chaîne d’ancre et le plongeon de son lest firent s’envoler un nuée d’oiseaux multicolores et retentir une chorale de cris et de piaillements. Je baissai le regard. Quelques huttes pointaient leurs toits en paille à la lisière des palmiers. Un marais s’alanguissait loin dans la végétation, la salissant d’eau saumâtre. Un chemin en terre rouge saignait la forêt. Une toile brunâtre avait été tendue en auvent entre quatre imposantes branches mortes plantées dans le sable. Nous étions attendus.

Sottement, je me demandai alors comment me vêtir pour cette première virée à terre. J’avais, comme tout l’équipage, prié le voilier de me tailler à l’emporte-pièce une chemise dans une voile déchirée et sans autre usage. Un lambeau de celle que je portais au départ trônait désormais en foulard sur ma tête pour me protéger du soleil, et ma culotte était fendue de la jambe à l’aine. Mon ami Henri, le mousse du bord qui en savait bien plus que moi sur l’art de naviguer sans pour autant pouvoir lire ni écrire, s’affairait sur la chaloupe du capitaine. Je dégringolai des haubans.

— Brégent veut que tu viennes avec lui pour t’occuper des provisions en eau, m’expliqua-t-il avec une voix plus assurée qu’à mon arrivée à Nantes et son sourire toujours aussi immaculé. Nous t’enverrons d’autres chaloupes avec les tonneaux vides afin que nous puissions les remplir.

J’acquiesçai, oubliai mes ridicules soucis vestimentaires et me précipitai pour m’emparer de mon livre de comptes qui plombait à présent mon hamac quand j’étais dans la voilure.

Un homme très brun nous attendait sous la toile tendue. Courtaud et agile, il parlait français comme s’il était occupé à mâcher des cailloux et à chanter tout en même temps. Manuel Oliveira Da Silva était notre contact. Il se disait responsable du comptoir de la Compagnie des Indes. Je pense encore que, pour de sombres raisons, il s’était inventé sur cette terre lointaine et farouche un moyen de survivre sans que le Portugal, son pays, puisse lui reprocher je ne sais quelles mauvaises actions.

Courtois et aimable, il nous proposa de l’eau dans une écorce de légume. Le breuvage frais et pur me parut nectar. Et me ramena à mon labeur. Je me dirigeai vers la source qu’il nous avait indiquée avec Henri à mes côtés.

Il nous fallut longer le marais et patienter pour apercevoir sur notre gauche un ruisseau qui s’y jetait. Nous remontâmes alors le cours d’eau sur une lieue ou deux. Facile d’accès, parfait pour nos gros tonneaux.

Je proposai à Henri de redescendre cette fois en droite ligne jusqu’au Portugais. Nos pieds nus battirent d’abord lentement le sol rouge et agréable. Le diablotin accéléra. Je le suivis. De plus en plus vite. Nous étions lancés tous les deux comme des boulets de canon quand nous arrivâmes dans une clairière écrasée de soleil, protégée par un arbre gigantesque dont on eût dit qu’il poussait à l’envers, tant ses branchages ressemblaient à des racines. La course prit fin devant un tableau désolant.

Dans des cages en bois se tenaient serrés les uns contre les autres, à ne pouvoir s’asseoir, plus d’une cinquantaine de nègres, hommes et femmes mélangés. Près de l’une de ces prisons, un jeune garçon, nu comme un ver, s’accrochait du dehors aux bras d’une femme courbée vers lui. Elle s’arrachait à l’étreinte du petit puis revenait l’attraper, pleurait et sanglotait avant de se tenir la tête. Parfois sa bouche s’ouvrait pour un grand cri qui ne trouvait pas sa voie. Un long râle rauque parvenait à peine à sortir.

Henri me saisit par l’épaule.

— Tu ne peux rien faire, Yann. Ces nègres sont notre cargaison. Et ce petit, crois-moi, est beaucoup mieux ici qu’avec sa mère sur le navire.

Je m’approchai, traînant littéralement mon ami accroché à mon biceps. Un mouvement, des cris – des avertissements ? – retentirent dans les cages. Le gamin serra plus fort encore les mains maternelles. Et me regarda. Je m’attendais à un défi, je n’y vis qu’une peine immense, de l’incompréhension et un douloureux appel à l’aide.

Je m’accroupis et remarquai au passage que tous à l’intérieur portaient sur l’épaule la marque d’un « P » au fer rouge. Certaines blessures étaient purulentes et infestées de mouches. Toutes étaient fraîches. J’avais lu les papiers du bord. Je savais que nous livrions ces esclaves à un certain marquis de Presles. Celui-là avait réussi à marquer ses animaux par-delà les mers, avant même de les avoir reçus.

Le petit homme vint chercher ma main gauche. Je détendis le bras. Il le guida vers celui de sa mère qui eut un violent mouvement de recul. La foule gronda. Sans y prendre garde, je m’adressai à l’enfant. Je tentai de lui dire qu’il irait mieux, que, moi aussi, j’avais survécu sans ma mère… des billevesées qui semblaient l’apaiser un peu. Sans m’en rendre compte, je m’exprimai en breton. La femme comprit mon manège. Elle lui parla à son tour dans une langue riche en voyelles et en bruits de bouche, très fluide. Nous devisions maintenant de concert. Le garçon passait le dos de ses mains, plutôt sales, sur ses yeux. Il laissait sur ses joues en larmes des traînées brunâtres qui adoucissaient le noir profond de sa peau. Sa mère se redressa et sans le moindre doute s’adressa à moi. Le ton et le rythme saccadé de ses paroles ne pouvaient tromper quiconque : elle me donnait un ordre. Ses gestes passaient de son fils à ma personne et à la légère hauteur que nous venions de quitter. Henri se proposa en interprète :

— C’est clair : elle veut qu’on l’emmène par là. Qu’est-ce que tu vas faire, Yann ?

— Je ne sais pas. Pas la moindre idée. Si on prend le petit, il va se mettre à hurler et il faudra expliquer tout cela à la compagnie…

Ne jamais évoquer le diable, au risque de voir le bout de ses sabots crochus. À peine avais-je prononcé ces mots que le Portugais, accompagné de deux solides gaillards nègres, accourait, soufflant et transpirant.

Je me postai face à eux, tentant de cacher derrière moi mère et fils, et composai un air aimable.

— Par Dieu, que faites-vous ? m’apostropha Manuel Oliveira avec son français roucoulant, cette fois empreint de mépris et d’agacement. Et c’est quoi ce petit nègre derrière vous ? Interdit de toucher à la cargaison avant l’embarquement !

Son ton me froissa. J’avais embrassé la cause de l’enfant plus que je n’en avais conscience. Et la colère m’emporta comme au village quand les gamins de mon âge trouvaient des choses désobligeantes à dire sur mon père adoptif et ma filiation… Je fis deux pas pour le rejoindre et lui assenai un coup de poing dans la figure sans autre préavis. Ses deux gardes d’ébène firent un mouvement, ma paume agrippa le manche de mon couteau sur ma hanche. Henri colla son dos au mien. Sa lame à lui était déjà hors de son fourreau. Le Portugais se releva en se massant le menton. Un crachat rouge alla rejoindre la terre ocre. Si ses yeux avaient été chargés de mitraille, nous serions morts céans.

— Je vois, articula-t-il visiblement douloureusement. C’est votre premier voyage. Je mettrai donc cela sur le compte de l’innocence. Sachez, jeune homme, que ces nègres-là sont pis que des bêtes. Ils nous ont été livrés par leurs propres congénères. Ils ont dû perdre une guerre, un jeu, une chasse ou que sais-je ? Sachez surtout qu’ils nous font vivre et que c’est grâce à eux que nous avons cette charmante discussion. Vous ne voudriez pas que j’explique au capitaine Brégent que vous tentez de nuire à son commerce, donc à son navire et à son armateur ?

— Sombre penn boultouz2, répondis-je en l’insultant, ces nègres en cage, vous en faites ce que bon vous semble. Ce petit, là, ne fait en aucun cas partie de la cargaison. Donc, vous rappelez vos chiens noirs ou le sang va couler, et pas sûr que le capitaine Brégent apprécie que l’on traite ainsi son secrétaire particulier et comptable de bord. Je prends le garçon et je l’emmène ailleurs. Que cela vous plaise ou non !

Sans plus attendre, j’avançai vers le petit, le pris dans mes bras et marchai résolument vers la hauteur. Henri me suivait, couteau toujours tiré.

— C’est la chose la plus courageuse que j’aie vue depuis que Mathieu est monté à l’envers sur le grand hunier, les jambes pendant dans le vide, me dit-il, légèrement essoufflé par l’émotion et la grimpette.

— C’est la chose la plus idiote que tu aies vue depuis longtemps, répliquai-je. Que crois-tu qu’il soit en train de faire ? Le capitaine entend en ce moment même une curieuse histoire, et nous ne sommes pas là pour la lui raconter.

Le gamin se trémoussait drôlement dans mes bras, maintenant. Nous étions arrivés près d’un arbre au feuillage presque orangé. Je le décramponnai. Il courait déjà. Au pied de l’arbre, il se retourna et me cria quelques mots dans sa langue, visiblement très fâché. « Un de plus à me disputer, pensai-je. Et cela ne fait que débuter. »

Le capitaine nous attendait sous la tente improvisée sur la plage.

— Henri, dit-il très doucement, tu t’occupes des tonneaux d’eau. Kervadec, à moi, deux mots…

Je pensais au Cid – et à son « À moi, comte, deux mots » – qui traînait dans ma malle. J’esquissai un sourire. Mal venu.

— Quelque chose qui m’échappe pour que vous trouviez la situation d’une folle drôlerie ?

Je composai une figure grave et m’apprêtai à recevoir la première bordée. Au lieu de cela, Brégent se rapprocha.

— Je comprends que vous vouliez sauver un enfant. Je peux même entendre que vous soyez touché par ces misérables. Mais – diantre ! – ne le montrez point ! Nous avons du labeur, ici. Un bâtiment à préparer pour une traversée qui – je vous le promets – n’est pas aisée, des provisions de bouche à refaire, du bois à reprendre, du goudron et de l’étoupe à manier et, surtout, ne l’oubliez jamais, une cargaison à embarquer. Si vous vous sentez l’âme d’un saint François d’Assises, faites pèlerinage à Rome, à Jérusalem même, mais pas sur la Perle blanche ! Avez-vous saisi, face de pomme de touline3 ?

J’avais saisi. La « cargaison » saignait rouge, mais le noir charbon de sa peau autorisait sa mise en étable. Et un enfant était, lui aussi, désormais sans mère.

Je raffermis ma voix pour articuler un « Oui, capitaine ! », pas aussi ferme que je l’eusse souhaité. Je tournai les talons. Brégent interrompit le mouvement :

— Le petit est à l’abri ? me demanda-t-il.

— Oui, dans la forêt…

— Bien, fort bien. Yann, votre cœur est tendre. Il vous faut le disposer en redoute. Suffisamment pour que vous, et vous seul, décidiez face à qui et quand il peut être vulnérable. Poursuivez vos occupations, mon garçon.

Le capitaine n’avait pas menti sur un point : le travail ne manquait pas. Je percevais cependant, au nombre de fois où l’on m’apportait de l’eau, que mon statut avait changé auprès de l’équipage. Henri s’en était chargé. Il avait narré mon simple coup de poing contre le Portugais telle une lutte antique. À l’écouter, Zeus lui-même était descendu de l’Olympe pour fesser Chronos.

« Zeus » tentait surtout de trouver quelque chose pour survivre à la chaleur pendant la journée et éviter de se faire manger tout cru la nuit par des nuages de moustiques et d’autres insectes plus ou moins petits mais tous dangereux. Sans succès. Certains marins étaient déjà pris de fièvre et grelottaient sous un soleil qui eût pu servir de forge à l’enfer lui-même. Le capitaine compensait l’absence de chirurgien à bord. À défaut d’études, il disposait du savoir acquis par l’expérience. « Force d’eau pure et de fruits, disait-il, vaut mieux que scalpels et saignées. » Le remède fonctionnait à peu près : passé quelques interminables et douloureuses journées, les malades reprenaient pied.

Manuel Oliveira Da Silva m’évitait comme la souris esquive le chat. J’en étais fort aise. Je retournai parfois à l’arbre orange dans l’espoir idiot de revoir le petit garçon. Quelques oiseaux panachés de bleu et de jaune m’expliquèrent alors comme il était vain de l’attendre. Je jugeai plus sage de ne plus me rendre à la clairière et ses cages à nègres : Brégent, cette fois, ne me l’eût point pardonné.

*

Les provisions et les réparations du bord prirent fin au bout d’un long mois. Nous pouvions repartir non sans avoir embarqué au préalable notre cargaison d’esclaves.

Nous avions ouvert sabords et écoutilles en grand dès notre arrivée pour tenter d’aérer la cale. Les chaloupes patientaient en rang sur la plage. Une longue file noire, comme vomie par la forêt, se dirigeait vers elles. J’étais assis sous l’auvent de toile, mon livre de comptes et mon encrier posés sur un tonneau percé. Je tentais de désensabler ma plume. Mathieu s’occupait de l’accueil à bord. Je notais les embarquements et les va-et-vient entre navire et côte.

J’avais chargé Henri d’une mission secrète : repérer la mère du petit et venir me la signaler dès qu’il le pouvait, dans la plus grande discrétion.

Il débarqua dans un nuage de poussière et de sable, la figure rougie par l’effort. Au temps pour la discrétion.

Il l’avait aperçue. Elle devait prendre la prochaine embarcation qui reviendrait à vide. Je jetai un œil aux environs : le capitaine et notre hôte lusophone échangeaient des papiers accompagnés de deux coffres et d’une bourse sans doute trop pesants pour son destinataire et son commerce. Mais ils étaient occupés. Cela seul importait.

Je quittai l’ombre de la tente et fis mine de me dégourdir les jambes. Je longeai la file de nègres entravés en tentant de repérer ma cible. Il y avait peu de femmes. Elles se ressemblaient toutes. Je remarquai la faiblesse de certaines. Comment trouveraient-elles la force de traverser dans cet état ?

C’est son regard qui me la désigna. Déterminé, triste, noble et fier tout à la fois malgré sa nudité. Il s’était planté sur moi comme une épine de ronce glissée sous la peau. Je m’approchai et comptai distinctement les créatures alignées, avec une voix de fausset qui trahissait mon trouble. Inévitablement, j’arrivai à sa hauteur. Je mimai alors pour elle les mots que je prononçai :

— Votre enfant est dans la forêt. Là-haut. Je l’ai laissé près d’un grand arbre…

Elle inclina la tête en signe de compréhension et articula doucement des mots que je n’entendais pas. Le murmure s’étendit à la file. Je pensai, sans en être sûr, qu’il s’agissait d’une prière.

Je n’avais que trop traîné. Je tournai le dos et longeai de nouveau la plage vers l’abri, l’épine de ronce cette fois distinctement plantée entre les omoplates.

On vint m’annoncer enfin que tous les esclaves étaient à bord. Je devais en informer le capitaine puisque c’était pour nous le signal du départ : il fallait aller vite pour perdre le moins de cargaison possible…

Brégent et Da Silva partageaient un tonnelet de rhum. Les affaires donc contentaient les deux partis. J’expliquai au commandant qu’il pouvait disposer de sa chaloupe pour monter à bord. Le Portugais me tendit une main au cuir tanné, piqué de poils noirs :

— Ne nous quittons pas en mauvais termes, dit-il dans son français particulier. Vous êtes jeune. Vous avez le cœur et l’allant de votre âge. Je vous envie et vous souhaite bon voyage.

Je regardai cette main puis son menton encore vaguement bleui de mon poing.

— Certes, dis-je en la serrant à en faire pâlir ses jointures, et permettez-moi à mon tour de me souhaiter de ne jamais avoir le cœur à reculons. C’est l’âme qui trébuche dans ces cas-là…

Craignant sans doute une autre envolée lyrique ou physique, le capitaine prit congé et m’emmena sur notre bord, un sourire comme une grand-voile sur le visage.

*

Les eaux claires des côtes africaines laissaient maintenant place au bleu profond du grand large. Henri s’amusait à comparer les boucles blanches du capitaine aux moutons sur les vagues, sous le regard complice de Mathieu à qui ce genre de trait plaisait beaucoup, surtout lorsqu’ils étaient répétés à l’infini…

Le vent poussait le navire sans effort particulier, et les petites bestioles fort irritantes de la côte avaient cédé la place aux poux, puces et rats habituels.

Une navigation paisible, ne fût-ce l’odeur. Insupportable et prégnante. Elle s’infiltrait partout, sur tout et sur tous. Le premier réflexe des marins, une fois montés sur le pont, était d’ouvrir grand la bouche au vent et d’avaler une bonne rasade d’air pur et salé. Je n’échappais pas à la règle.

Cinquante-huit nègres avaient été chargés. Ils étaient disposés allongés, chevilles enchaînées, de telle sorte à s’imbriquer les uns aux autres sur le sol. Mon ami Armel n’eût pas renié ce louable effort d’ajustement de « pièces ». Les corps formaient un plancher vivant et malodorant.

Le plus discrètement possible, tant il était convenu de nier tout indice d’humanité de nos « invités » dans la cale, je rendais visite à la mère du petit. Je lui apportais de loin en loin une écuelle d’eau et ce que je pouvais sauver de nos maigres repas. Je devais pour cela franchir une herse de jambes, de torses et de bras mêlés. Elle ne parlait plus et ne se servait jamais en premier, mais faisait passer l’écuelle, pourtant bien petite, de bouche en bouche. Je manquais de défaillir à chaque visite tant la chaleur, les déjections et la sueur composaient un ragoût de l’enfer.

Henri avait saisi mon manège, fort de quoi, en plissant peu discrètement ses grands yeux gris et son nez couvert de taches de rousseur, me confiait-il une part de son eau.

La nuit était tombée et je restais là, le museau en l’air à regarder les étoiles en me demandant si au même moment Marie pouvait, elle aussi, les admirer. Je tenais mon menhir en pendentif dans la main. Mathieu vint interrompre ce petit rituel nostalgique.

— Kervadec, dit-il avec la rudesse de celui qui ne sait trop comment s’y prendre, tu donnes à boire à la cargaison. C’est pas une question. On t’a vu ! Faut que cela cesse… L’équipage commence à grogner : l’eau que tu leur donnes, tu pourrais la partager avec nous. Tu sais mieux que personne ici avec ton fichu livret de comptes que nous sommes rationnés. Pourquoi abreuver ces nègres puants ?

Je craignais que ce moment n’arrive. Je m’y étais préparé.

— Je protège la cargaison, répondis-je sans ciller. La chaleur et le manque d’air vont les tuer. Que dira le propriétaire quand il verra son chargement amputé d’un bon quart, si ce n’est plus ?

— Mais il s’y attend, sacré bon sang de porc avarié ! Nous avons quoi à bord ? Cinquante, soixante billes de bois ? Il en attend une trentaine, trente-cinq au mieux ! On en a déjà jeté six à la baille ! C’est le bon Dieu qui les trie. Nous, on tente d’abord de survivre à cette puanteur et à la traversée. Écoute, mon garçon, je sais que tu n’es pas le mauvais bougre, bien au contraire, mais ne te mets pas l’équipage à dos. Je ne pourrai pas te protéger beaucoup plus longtemps…

Ses sourcils en échine de sanglier se froncèrent et sa main gratta furieusement son étrange toison. Il passait un message de l’équipage. C’était son rôle. Je l’entendais. Je résolus de me montrer conciliant et lui promis alors de faire de mon mieux pour ne plus être confondu. La réponse lui parut quelque peu légère mais il dut s’en contenter.

Je décidai dès le lendemain de travailler dans la cabine du capitaine pour essayer de lui parler et de le mettre de mon côté. Je savais qu’il prenait l’air au quart de midi. Il marchait de long en large sur le pont supérieur de sa démarche sautillante. Je le soupçonnais d’avoir quelques problèmes avec ses courtes jambes. Je m’installai donc cul sur sa bannette, livre et encrier sur le bureau. J’attendis.

Extraits

Commenter ce livre