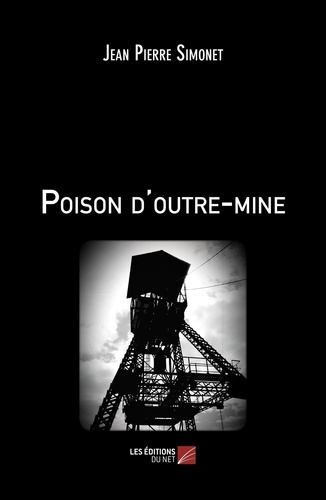

Poison d'outre-mine

Simonet jean Pierre

Editeur

Genre

Littérature française

1

Partages

I. Matthieu Gransimon

Longtemps, je me suis défoncé au travail.

Longtemps j’ai cru que ça ne finirait jamais, ni pour moi, ni pour la mine.

J’ai toujours aimé Emma, éperdument.

Et maintenant, me voilà assis, le regard fixe, dans le grand hall vitré, perdu dans mes pensées, au milieu du va-et-vient des soignants, des malades, des visiteurs. Il est six heures du soir lorsqu’enfin je me décide à sortir de l’hôpital général des mines de C. Le pâle soleil de ce dix-sept février 1974 disparaît derrière la ligne boisée des collines. J’ai froid. Je boutonne la vieille canadienne en cuir héritée de mon père et je relève le col en fourrure. Il me reste un peu moins d’un quart d’heure si je veux attraper l’autocar pour rentrer chez moi, à M. Je force le pas jusqu’à la gare routière, j’accélère sur les cinq cents derniers mètres, puis j’essaie de courir. Le car démarre sous mon nez. L’air siffle violemment dans mes narines et dans ma gorge. Je suffoque, l’odeur de gazole m’écœure. Je crois que je vais tourner de l’œil. Les feux rouges du bus disparaissent dans la nuit. Je m’affale sur un banc en crachant mes poumons au milieu de la gare routière déserte. Je ne suis plus qu’une vieille carcasse musculeuse secouée de spasmes et surmontée d’un regard noir auréolé de cheveux gris en bataille. Je dois avoir l’air d’un fou…

Il me faut vingt bonnes minutes pour reprendre mon peu de souffle. J’empoigne ma musette, dans laquelle il me reste une tranche de pain, un morceau de fromage et une petite pomme. Je remonte lentement vers le centre-ville de C. Je me demande comment je vais pouvoir rentrer chez moi. Sur la place Jean Jaurès, il y a une brasserie ouverte. J’ai envie de boire quelque chose de chaud. J’entre dans la salle et je m’installe au bar, où les consommations sont moins chères. Je commande un grand crème. J’aime bien le goût du café au lait, du pain et du fromage mêlés. Chez moi, je dîne souvent d’un grand bol de café au lait, d’une tranche de pain avec du fromage et d’un fruit. Au fond de la salle, la fluorescence d’un écran de télé palpite dans l’air bleui par la fumée des cigarettes. Quelques clients regardent un match de foot en buvant des bières. L’AS Saint-Étienne affronte le Standard de Liège dans l’enfer de Sclessin, au beau milieu des aciéries de la vallée de la Meuse. C’est par là-bas que ma sœur s’est installée comme infirmière, après avoir fui le pays minier en courant. Elle voulait que j’arrête de travailler à la mine et que je vienne la rejoindre en Belgique. On s’est complètement perdus de vue depuis qu’elle est partie de M. Les soiffards crient chaque fois que l’une des équipes s’approche des buts adverses. Je me dis que je ne vais tout de même pas passer la nuit dans cette brasserie, que vingt-cinq bornes à pied ce n’est pas la mer à boire, et que, malgré ma foutue respiration, je pourrais faire la distance en quatre ou cinq heures. J’en ai vu d’autres au fond. Et, avec un peu de chance, une voiture me prendra en stop. Je finis mon café au lait. Je savoure le fond sucré de la tasse. Puis, de la main droite, je rassemble les miettes de pain et de fromage sur le comptoir et les fais tomber dans le creux de ma main gauche pour les mettre dans la soucoupe et faciliter le travail du barman. Un mineur de charbon c’est propre et bien élevé. Je paye et je sors. La nuit est claire et froide. Je retourne à la gare routière d’où je pars à pied pour rentrer chez moi, à la cité Saint-Roch.

Je marche sur les routes, dans la nuit. Je sens vibrer la terre sous mes pas. Je traverse les cités endormies. Sous la lumière des candélabres, leurs places ressemblent à des plages de sable jaune. Je longe les voies ferrées où passent au ralenti, dans un bruit sourd de métal, des convois de charbon. Les hauts fourneaux rougeoient dans la nuit, se gavant en continu de coke pour vomir leur acier incandescent. La campagne luit faiblement dans le halo des usines baignées de vapeur d’eau. Sur les carreaux des puits, les chevalements se dressent dans des sifflements de gaz et des chuintements de poulies. La lune joue avec la ligne de crête des monts, tantôt se montre, tantôt se cache, tantôt se voile dans les fumées. Puis à nouveau je retrouve la campagne.

Je me revois quand le chef du service de pneumologie de l’hôpital général m’a fait entrer dans son cabinet en début d’après-midi. Il m’a serré distraitement la main et m’a indiqué une chaise en face de son bureau. Sa main était fine et froide. Il portait un nœud papillon lie de vin, une chemise bleu pâle et une blouse d’un blanc immaculé avec son nom « Pr. J. LEONARD » écrit sur la poche avant. Il avait un visage mince, une peau impeccable et portait de fines lunettes en métal argenté. Ses cheveux grisonnants, très soignés, étaient ramenés en arrière. Je me suis assis devant son imposant bureau en métal noir.

Pendant un temps qui m’a paru très long, il a cherché dans une armoire mon dossier médical. Ça m’énervait de l’entendre farfouiller dans mon dos. J’avais envie de me lever pour l’aider à trouver plus vite. Il a posé mon dossier sur son bureau. Mon nom « Matthieu GRANSIMON » était écrit tout en haut, au-dessus de ce qui ressemblait à des clichés de mes poumons. Puis il est allé à la fenêtre pour descendre le store. Sur le coup, ça m’a ennuyé, car l’hôpital était situé sur les hauteurs et, depuis son bureau, on avait une belle vue sur les cités et les collines, sur le bassin sidérurgique et minier. Il s’est approché du mur pour allumer les grandes plaques de verre dépoli qui servent à examiner les radios des poumons. Il est revenu à son bureau pour prendre trois clichés dans la grande enveloppe bleu pâle, est allé les accrocher sur les verres dépolis rétroéclairés. La pièce baignait dans une lumière grise et bleue. Il m’a dit de m’approcher pour qu’on regarde les radios de mes poumons. Je me suis levé. Quand je suis arrivé près de lui, il m’a pris par le bras pour me montrer une longue succession de taches foncées dans les alvéoles pulmonaires. Je voyais mon nom inscrit en transparence sur le bord des clichés et la date de l’examen. Mes poumons étaient salement amochés, remplis de cette saloperie de poussière de silice et de charbon. Le professeur m’a dit que j’étais silicosé à plus de quatre-vingt-dix pour cent, qu’il allait demander ma mise à la retraite anticipée et la reconnaissance officielle de l’invalidité pour compléter ma pension. Il voulait m’envoyer en sanatorium pour me refaire une santé. Je lui ai dit que ça n’était pas possible, que je devais travailler, que c’était pour moi le seul moyen pour continuer de vivre depuis que j’avais perdu ma femme. Il m’a rétorqué que j’étais à un stade avancé de la maladie et que je n’avais pas le choix. Mais alors pourquoi ne pas m’avoir arrêté plus tôt, avant d’en arriver là. Il m’a répondu qu’il ne faisait qu’appliquer le protocole médical de la Compagnie des Mines. Je lui ai demandé combien d’années il me restait. Il ne pouvait pas faire de pronostic, un an peut-être, ou deux ou cinq… J’étais sonné. J’ai regagné ma chaise en titubant. Il m’a dit qu’il comprenait ce que je ressentais et qu’il était de tout cœur avec moi. J’ai articulé « Merci… Docteur » en appuyant bien sur le « merci » en le regardant droit dans les yeux. Je pensais qu’il n’en avait rien à foutre. Que pouvait-il savoir de ce que je ressentais ce professeur payé par la Compagnie des Mines dont le seul but était de nous faire trimer jusqu’au bout ? Il est allé relever le store. À nouveau j’ai pu voir le pays vert et noir, le pays d’Emma. Le paysage était magnifique sous le soleil d’hiver. Ma colère est tombée d’un coup. Pendant qu’il enregistrait son rapport sur un dictaphone, j’ai senti quelque chose de froid couler sur ma joue.

Je marche. Je me revois assis, perdu dans le grand hall vitré de l’hôpital. Je pense toujours à elle, sans cesse. Je ne peux pas l’oublier. Elle a disparu il y trente-cinq ans et, depuis trente-cinq ans, elle est là, à chaque instant de ma vie, depuis trente-cinq ans je m’abrutis en abattant du charbon, depuis trente-cinq ans je me détruis méthodiquement en travaillant. J’aurais mieux fait de me foutre en l’air tout de suite quand elle a disparu. Et ces cons de patrons qui m’ont décoré de la médaille du meilleur mineur de France. Triste vie, triste farce. Cette fois, avec mes plus de quatre-vingt-dix pour cent de silicose, je n’en ai plus pour longtemps. Cette fois, il est bien foutu le mineur d’élite.

Je marche depuis plus de deux heures. Il est près de dix heures du soir quand une voiture stoppe à mes côtés. La portière s’ouvre et je reconnais le Père Joseph Browarski, le curé de la paroisse Saint-Roch, qui roule vers M. Il me dit qu’il peut me déposer chez moi. Assis à ses côtés, je regarde la route éclairée par le faisceau de lumière des phares de la deux-chevaux. Je suis hypnotisé par le défilement des fossés, des haies et des talus dans la lumière jaune des phares. Bercé par les ondulations de la suspension de la deux-chevaux, je somnole et ne dis rien. Je suis las. Le Père Joseph rompt le silence. C’est un jeune curé polonais au regard gris et aux cheveux clairs, qui joue de l’harmonium pendant les offices et au football avec les gamins du catéchisme. Il n’a pas son pareil pour lire les emmerdements dans la tête des gens.

« Matthieu ? Qu’est-ce que tu fais à pied entre C et M en pleine nuit ? Ça va ?

– Ça va, merci Mon Père. J’avais une visite médicale de routine au centre hospitalier, le toubib a pris beaucoup de retard et j’ai raté le dernier bus. Je me suis dit que je pouvais rentrer à pied.

– Ah bon, j’aime mieux ça.

– Et vous Mon Père, vous étiez à C ce soir ?

– Oui, on aurait même pu se croiser à l’hôpital général. Tu l’as connu toi André Merle ?

– Oui, Mon Père, je le connais bien.

– Je lui ai donné les derniers sacrements, il s’est éteint en fin d’après-midi dans le service de pneumologie du professeur Léonard.

– Je le savais bien malade mais pas à ce point-là.

– Ces dernières semaines, il était à l’hôpital général de C, sous respirateur artificiel et sous cortisone.

– Je n’en reviens pas. Il n’a pas beaucoup profité de sa retraite. Heureusement ses enfants ont fini leurs études et ont de bonnes situations. Je crois qu’ils ne sont plus à M. Ça va être dur pour sa femme. Elle va se retrouver toute seule. La Compagnie des Mines va la mettre dans un petit logement et elle n’aura plus que sa pension de réversion pour vivre.

– Elle savait que son mari était au bout du rouleau. Elle est très investie dans la paroisse. Je la soutiendrai de mon mieux.

– Mon Père, est-ce que je peux vous confier quelque chose de personnel ?

– Oui, bien sûr.

– Voilà Mon Père, c’est un peu compliqué à dire : je ne me suis jamais remis de la disparition d’Emma en juin quarante.

– Je le sais, Matthieu, tu m’en as parlé il y a quelques temps.

– Je me suis démoli au travail, jusqu’à en crever, pour ne plus penser à elle, mais elle est toujours là, dans ma tête, tout le temps. Mon Père…

– Oui, Matthieu.

– Le professeur Léonard vient de m’annoncer que j’étais foutu, condamné à court terme.

– Ne parle pas comme ça, on peut toujours faire quelque chose.

– Je suis foutu Mon Père, en phase terminale, comme André Merle. Et je me demande à quoi j’ai servi dans ma foutue vie. Et la mine, elle est foutue aussi. Les puits ferment les uns après les autres. Et vos prières n’y changeront rien Mon Père !

– Je sais Matthieu, je comprends.

– La Compagnie des Mines va nous laisser crever comme des parias dans notre coin. Après tout ce qu’on a fait pour extraire ce foutu charbon.

– Ne dis pas ça. On peut toujours rester digne et faire quelque chose.

– Faire quoi, Mon Père ? Prier dans votre foutue église ?

– …

– Nous sommes arrivés chez moi Mon Père, désolé de m’être emporté. Merci de m’avoir ramené à la maison.

– Bonsoir Matthieu. Tu peux venir me voir quand tu veux pour causer.

– Bonsoir Mon Père. Encore merci.

La deux-chevaux s’éloigne. Je suis devant ma maison. Elle est aussi celle de Jean Cuvilier, mon beau-frère, mon homme dans la mine, mon voisin dans la cité. Nos deux logements sont mitoyens, nos deux jardins sont attenants. J’ouvre le portail et j’avance en silence dans la cour de Jean. Sa cuisine est éclairée. Il est assis à la table, un journal posé sur la toile cirée. Le café est en train de passer. Il va manger un morceau et prendre son poste de nuit au puits Vauban. Par la porte ouverte du séjour, je vois les halos bleuâtres de l’écran de télévision. Irène, son épouse, a dû regarder une série et oublier d’éteindre le poste.

J’observe l’intérieur de la maison de Jean. Je pense à Emma. Je rentre chez moi en pleurant, silencieusement.

*

Avril 1975. Il y a un peu plus d’un an que je viens séjourner, à intervalles de plus en plus rapprochés, au sanatorium de Notre Dame de Lavalette, sur le haut plateau d’Aillange face au Mont Blanc. Depuis ce jour funeste, à l’hôpital général des mines de C, où le professeur Léonard m’a condamné à l’inactivité, je partage mon temps entre la cité Saint-Roch à M, où la Compagnie des Mines m’a laissé provisoirement la jouissance de ma maison, et ce foutu sanatorium. J’y suis depuis six semaines. Le médecin a préféré prolonger mon séjour, car ici j’arrive encore à gober un peu d’air sans les bouteilles d’oxygène, avec le peu de poumon qu’il me reste. Je me sens bien dans ma chambre avec vue sur la montagne. Je m’installe sur le transat de la terrasse, au besoin sous de bonnes couvertures, et je reste des heures à rêvasser et à contempler le Mont Blanc.

Diane, ma petite chienne bouledogue français au poil fauve ne me quitte plus. Je l’ai adoptée à la SPA il y a un an, quelques jours après ma visite médicale à C. Elle est couchée sur mes jambes. Elle éprouve parfois des difficultés à respirer, comme tous les chiens de sa race. On est bien assortis l’un à l’autre !

Hier, lors de la visite médicale du lundi, j’ai demandé au médecin une permission de sortie. J’avais envie d’une petite randonnée sur les sentiers qui partent du village situé un peu plus bas. Elle a semblé étonnée, je l’ai vu dans ses yeux clairs. Elle semble si jeune pour être docteur. Elle s’est approchée de moi pour m’ausculter. Malgré la faiblesse de ma respiration, j’ai perçu des bribes de son parfum. J’ai fermé les yeux en pensant à Emma.

« Êtes-vous sûr d’avoir la force de marcher en montagne, Monsieur Gransimon ?

– Oui Docteur. La montagne, je ne fais que la regarder depuis que je viens ici. J’ai envie de la sentir sous mes pieds, de la respirer. Je me sens mieux, j’ai retrouvé un peu de souffle. J’ai besoin de sortir du sanatorium, ça me fera du bien. Et puis j’irai avec Diane, ma chienne, et s’il m’arrive un pépin, elle descendra dans la vallée chercher du secours. »

C’est avec un certain scepticisme qu’elle m’a examiné consciencieusement, yeux, bouche et gorge, tension, cœur, poumons. Elle déplaçait le pavillon froid de son stéthoscope sur ma poitrine et sur mon dos. Elle se concentrait en cherchant mon souffle, elle fronçait les sourcils en écoutant les bribes de ma respiration et le battement chaotique de mon cœur. Je lisais comme du désarroi dans ses yeux, le désarroi du jeune médecin qui voit que son patient n’en a plus pour très longtemps et ne sait que lui dire. Elle a relevé la tête en souriant ; il y avait, dans son sourire, un fond de tristesse et de compassion. Puis son visage s’est détendu et elle m’a dit :

« OK, je vous autorise à sortir, mais soyez très prudent, marchez lentement, faites une pause toutes les trente minutes, buvez beaucoup d’eau et emportez des fruits secs et des biscuits à grignoter. Je vous donne un décongestif pulmonaire en inhalateur, en cas de besoin. Et emportez de quoi nourrir et faire boire votre chienne.

– Ne vous en faites pas Docteur, j’en ai vu d’autres, lui ai-je répondu en remettant mes vêtements. Vous savez, j’en ai fait des kilomètres à pied dans ma vie de mineur de fond. Je peux bien en faire quelques-uns de plus au grand air des sommets. Je n’ai jamais vu la montagne de près. N’ayez pas peur Docteur… Et puis de toute façon, il faut bien mourir quelque part. Et si je croise la Dame Blanche, je ne lui parlerai pas et je ne la regarderai pas dans les yeux.

– Qui est la Dame Blanche ?

– C’est une vieille légende minière. Dans ma cité, les vieux disent qu’on la voit rôder dans les crassiers la veille des accidents et des catastrophes. Je vous expliquerai lundi prochain. Bonne semaine Docteur. Ne vous en faites pas, tout ira bien. »

J’ai serré sa main que j’ai gardée un peu dans la mienne ; sa peau était douce.

Cinq heures du soir. Le dîner sera servi à sept heures. Je profite de ce laps de temps pour préparer ma musette pour la randonnée de demain : gourde, couteau, chaussettes et pull de rechange, gants, vêtement de pluie au cas où. Ce soir je commanderai un panier repas à la cuisine.

Après le dîner, je regarde distraitement le journal télévisé et la météo qui annonce une belle journée de printemps pour demain. Puis je me plonge dans les cartes de randonnées empruntées à l’accueil. Je parcours mentalement les chemins tracés au un vingt-cinq millième. Tout est dessiné sur les cartes d’état-major de l’Institut Géographique National : refuges, chalets, bergeries, sources, abreuvoirs,… Tout est représenté. Les courbes de niveau et les couleurs me permettent de visualiser la topographie des monts et des vallées et de me représenter le profil de la randonnée. Je compte gravir la pointe de la Frema, un petit sommet rocheux de trois-mille mètres. Pour moi qui ne suis jamais sorti en montagne, ce sera un bon début. À force de scruter la carte, je me sens oiseau planant au-dessus des chemins. Je m’allonge et m’endors, la carte dépliée sur le lit. Je rêve de cimes étincelantes, dans un azur peuplé d’oiseaux.

Je me réveille tôt, très excité à l’idée de la course en montagne. Je suis le premier à me présenter en tenue de marcheur à l’entrée de la salle du petit-déjeuner. Je m’assois près d’une fenêtre, la montagne est rose et bleue dans la lumière du matin. Sa masse minérale dégage une force surhumaine. Je mange lentement, en silence, comme quand j’allais prendre mon poste de nuit au puits Saint-Amet. Je faisais partie des mineurs d’élite. J’ai atteint le sommet du métier de mineur de fond, l’année où j’ai été élu meilleur piqueur de toutes les Compagnies des Mines de France.

Je vais chercher mon panier repas que je dispose dans ma musette, comme autrefois mon briquet. J’y ajoute l’eau et la gamelle de Diane. Je sors et prends le chemin que j’ai repéré sur la carte. Diane marche à côté de moi. Je monte doucement, en suivant bien les conseils du Docteur. Je suis à couvert sous les mélèzes. Je traverse des alpages et je monte à flanc de montagne. L’air est pur, enivrant, sans la moindre poussière en suspension. Je le bois doucement, le savoure dans ma gorge et dans ce qu’il me reste de poumons. Je n’ai jamais connu une telle sensation. Je l’inhale comme la fumée d’un excellent cigare. La lumière est intense en altitude et j’ai la tête qui tourne. Je m’arrête et m’assois sur les talons, comme quand je faisais une courte pause entre deux séquences d’abattage au fond. Je ferme les yeux. Je caresse doucement le pelage de Diane. Et, dans le silence de la montagne, j’entends leurs voix, la voix de Jean, mon homme, la voix de mes camarades ; Jean qui me tape sur l’épaule : « Allez Matthieu, faut y’aller, c’est aujourd’hui qu’on bat le record des deux cent trente tonnes en un seul poste du père Stakhanov ! ». Je relève la tête. Le soleil me brûle. Je reprends la marche vers le sommet. Diane m’emboîte le pas. Allez Mathieu, faut y’aller, c’est aujourd’hui que tu établis ton record des trois-mille mètres.

Le sentier est de plus en plus escarpé. Je traverse de grands pierriers. Diane peine dans les rocailles. Le paysage devient minéral, gris-blanc. Les pierres roulent sous mes pas, je transpire. Je ne suis pas équipé de vraies chaussures de marche et les caillasses me font mal à travers les semelles trop minces. Je prends Diane dans mes bras. Instinctivement, je retrouve la posture du mineur au fond du puits, jambes fléchies, dos arqué.

J’avance, sans oser regarder le vide sur le côté. J’avance, j’avance toujours, les yeux rivés sur le sommet que je tente de gravir. Allez Matthieu, arrache ta vieille carcasse, c’est pas le moment de flancher, tu l’auras ta médaille. Le sentier devient de plus en plus aérien. Je m’engage sur une crête étroite qui se réduit peu à peu à la largeur d’un pas. Je me fais violence pour poser un pied devant l’autre, jusqu’au moment où je ne trouve plus la force d’avancer. De chaque côté une paroi à pic, un vide impressionnant. C’est la première fois que je ressens un tel vertige ; ça me paralyse. Je serre Diane contre moi, elle tremble.

Et dire que chaque jour je montais dans la cage en acier qui tombait en chute libre jusqu’au fond, mille-cinq-cent mètres plus bas.

Et dire que chaque jour, je parcourais des kilomètres et des kilomètres de galeries pour rejoindre le front de taille.

Et dire que chaque jour je me glissais sous les vérins du soutènement marchant pour aller au contact de la taille, au plus près de la roche noire aux éclats de diamant qu’il fallait abattre pour les besoins de la nation.

Et dire que chaque jour j’abattais des tonnes et des tonnes de houille, à quelques mètres du foudroyage, dans l’air noir saturé de poussières étincelantes.

Alors c’est pas quelques centaines de mètres de vide qui vont m’empêcher d’avancer. Je tends ma volonté au maximum, mais rien n’y fait, je reste sur place, les jambes flageolantes, accroupi sur cette crête, si près de la dernière montée au sommet. Je suis habitué aux profondeurs de la terre, au vide de ses entrailles, à la noirceur étincelante de la houille. Le vide que j’ai apprivoisé est étouffant, sombre, ténébreux. L’air, chargé de poussières de charbon, est chaud et scintillant. Jamais je n’ai appris le vide aérien des sommets.

Je garde les yeux fermés, je frissonne de tout mon corps, je suis glacé sous le soleil brûlant. J’ai trop froid… Emma je t’en supplie, viens à mon aide. Je pleure doucement, tout près du ciel, tout près de mon absente. Diane me lèche les joues.

Je déplisse les yeux pour chasser l’image obsédante d’Emma. Je regarde le vide à ma droite et le vide à ma gauche. C’est dur, mais je me redresse. Un mineur ça reste debout, quoiqu’il arrive. Je me relève dans la brûlure du soleil. Je bois quelques gorgées d’eau. J’avance enfin et je progresse jusqu’à un petit replat avant la montée au sommet de la Frema. Je mange des fruits secs et des biscuits, comme m’a dit le docteur. Je bois et je fais boire Diane. Le paysage, tout de sommets rocheux et de somptueuses vallées glaciaires, est magnifique. La pureté de l’air m’enflamme la gorge et les poumons. C’est la première fois que je mesure à ce point la consistance de l’air que je respire. C’est comme respirer un parfum de femme ou humer un grand vin. Je trouve la force de continuer. Je sens monter la griserie de l’altitude. Je ne veux surtout pas céder à l’étourdissement, surtout pas flancher, je veux aller au sommet. Je sais qu’elle m’y attend. Mon corps devient de plus en plus léger, comme si je me détachais de moi-même. Emma est en moi, au plus profond de mon âme.

Le sommet est étroit et la vue splendide. Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau. Je tends les bras pour toucher les montagnes de la chaîne des Alpes. Je décris le paysage à Diane. Le mineur d’élite est enfin arrivé au sommet du jour, après avoir longtemps tutoyé les sommets du fond. La lumière est soyeuse, les montagnes sont belles.

J’ai envie de poser définitivement mon sac, là, sur ce sommet, au grand soleil de midi. Mais j’ai promis à la jeune doctoresse de redescendre sain et sauf. Je m’allonge sur la rocaille et je reste une heure ou deux, les yeux mi-clos, à regarder le ciel et le défilement des nuages. Diane est couchée sur mes jambes.

Je fais manger et boire Diane, puis je mange lentement mon casse-croûte. Je bois l’eau restée fraîche dans la gourde et je me décide à redescendre vers le sanatorium.

Plus de vertige sur le chemin du retour. Je respire presque normalement et mon cœur bat tranquillement. Je parle à ma chienne qui comprend tout ce que je ressens. Je sais qu’il me faudra bientôt partir pour ma dernière randonnée. Je ne suis pas triste. Je suis en paix.

En fin de journée, j’arrive au sanatorium. Je demande à l’accueil de prévenir le médecin de mon arrivée. Je retrouve ma chambre. Le balcon donne sur la montagne. Je suis épuisé, ébloui et épuisé. Diane ronfle déjà dans son panier.

Bientôt, mon Emma, bientôt mon amour, je te rejoindrai.

*

Juillet 1938. Elles étaient trois sœurs : Emma et Ania, les deux jumelles, et Irène, l’aînée des Kaczmarek. Ils étaient trois amis travaillant à la mine : Matthieu Gransimon, Jean Cuvilier, son homme dans la mine, et Pierre Carimentran. En dépit ou en raison des nouvelles alarmantes qui venaient d’Allemagne et de Pologne, en dépit du climat politique et de la préparation de l’organisation générale de la nation en temps de guerre, la cité Saint-Roch avait décidé de célébrer comme il se doit la fête nationale, avec un défilé quasi militaire dans les rues et un bal.

Le bal des mineurs et des pompiers, placé sous le patronage de la Sainte-Barbe, battait son plein sur la place de l’église et des écoles de la cité Saint-Roch. Les trois compères devisaient en buvant des bières, en mangeant tantôt des frites et tantôt des pierogis avec des ogórkis, ces cornichons aigres doux qui contrebalancent les effets de l’alcool. Légèrement grisés par la bière, ils avaient jeté leur dévolu sur les trois sœurs qui s’étaient mises sur leur trente et un et attendaient, coquettement assises sur les chaises disposées autour du parquet, qu’on vienne les inviter à danser. Les trois amis s’étaient levés, avaient invité à danser les trois sœurs et ils avaient dansé et dansé et encore dansé jusqu’au bout de cette belle nuit d’été. Ce fut le début d’une longue histoire, de joies et de peines, de bonheurs et de malheurs aussi.

Après une année de cour et de fiançailles, Matthieu Gransimon épousa Emma Kaczmarek, Jean Cuvilier épousa Irène son ainée et Pierre Carimentran épousa Ania, sa jumelle.

Trois beaux mariages furent célébrés, le 15 juillet 1939, à la mairie de M, puis à l’église de la cité Saint-Roch. La messe fut concélébrée par le curé français et le curé polonais sous le regard d’un Christ en croix tendant la main et de la Vierge Noire de Czestochowa.

Ils vécurent là les meilleurs moments de leur existence. Le pire était à venir, et le pire du pire, sous le feu des stukas allemands au printemps 1940.

*

Mon séjour au sanatorium est terminé. Je sais que c’est le dernier. Je fais la tournée des « au-revoir » avant de partir. J’ai une longue journée de train pour rentrer à M. Je regarde distraitement le paysage qui défile par la vitre du wagon. J’arrive chez moi tard dans la soirée. Je passe saluer Jean et j’ouvre ma maison pour l’aérer avant de casser une croûte et de m’allonger.

« Tu sais, Diane, il faut que je tienne jusqu’à la fin de l’année, jusqu’à la Sainte-Barbe. Ce jour-là, le quatre décembre 1975, nous irons faire une petite promenade sur le carreau du puits Vauban, fermé l’an dernier et nous rentrerons dans ce qui fut la salle des pendus. Je retrouverai ma chaînette et mon panier ; je le ferai tranquillement descendre et j’y déposerai mes cahiers secrets, emballés dans du papier kraft. Ensuite, advienne que pourra, car moi je tirerai ma révérence. Ce qu’il y a dans ces cahiers, Diane, je n’en ai jamais parlé à personne, tellement c’est incroyable. J’ai vu plein de choses, j’ai vu leur manège pas très catholique, la nuit dans les anciens puits de mine, j’ai vu passer leurs camions de saletés, mais je n’ai pas de preuves. Je ne suis pas sûr de moi à cent pour cent et puis je n’ai plus la force de me battre, alors je ferme ma gueule. Et toi Diane, je te confierai à mon homme Jean. Je sais qu’il prendra bien soin de toi. Tu sais, Diane, un jour viendra où quelqu’un trouvera mes cahiers et reprendra le flambeau. La Sainte-Barbe nous entendra, la justice passera et cette saloperie de Mine paiera pour tout le mal qu’elle a fait ! »

Extraits

Commenter ce livre