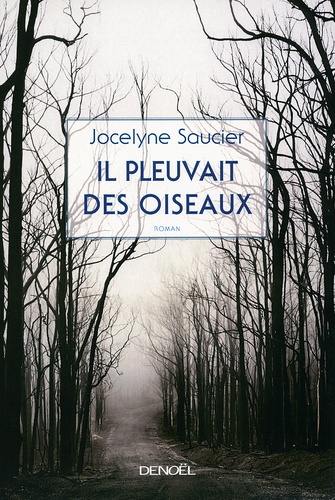

Il pleuvait des oiseaux

Jocelyne Saucier

La photographe

J'avais fait des kilomètres et des kilomètres de route sous un ciel orageux en me demandant si j'allais trouver une éclaircie dans la forêt avant la nuit, au moins avant que l'orage n'éclate. Tout l'après-midi, j'avais emprunté des routes spongieuses qui ne m'avaient menée qu'à des enchevêtrements de pistes de VTT, des chemins de halage forestier, et puis plus rien que des mares de glaise, des lits de sphaigne, des murs d'épinettes, des forteresses noires qui s'épaississaient de plus en plus. La forêt allait se refermer sur moi sans que je mette la main sur ce Ted ou Ed ou Edward Boychuck, le prénom changeait mais le patronyme restait le même, signe qu'il y avait quelque indice de vérité dans ce qu'on m'avait raconté sur ce Boychuck, un des derniers survivants des Grands Feux.

J'étais partie avec des indications qui m'avaient paru suffisantes. Après la route qui longe la rivière, prendre à droite sur une quinzaine de kilomètres jusqu'au lac Perfection, facile à reconnaître, ses eaux sont vertes, du jade, une eau de glacier du quaternaire et une rondeur d'assiette, une rondeur parfaite, d'où son nom, et après la contemplation de l'assiette de jade, prendre à gauche, il y a là un chevalement tout rouillé, faire une dizaine de kilomètres en droite ligne, ne surtout pas prendre les traverses, tu vas te retrouver dans des vieux chemins forestiers et ensuite, tu ne peux pas te tromper, il n'y a que cette route qui ne mène nulle part. Si tu regardes à droite, tu vas voir un ruisseau qui descend en cascade dans du basalte, c'est là que Boy-chuck a sa cabane, mais autant te le dire tout de suite, il n'aime pas les visiteurs.

La rivière, le lac de jade, le vieux chevalement, j'avais suivi toutes les indications, mais pas de ruisseau en cascade ni de cabane et j'étais rendue au bout de la route. Plus loin, il y avait un sentier en friche, tout juste bon pour un VTT, rien que mon pick-up n'aurait voulu enjamber. J'en étais à me demander si j'allais faire marche arrière ou m'installer pour la nuit à l'arrière du pick-up, quand j'ai aperçu de la fumée poindre à la base d'une colline et former un mince ruban qui se balançait tout doucement à la cime des arbres. Une invitation.

Les yeux de Charlie, dès qu'ils m'ont aperçue dans l'éclaircie qui entoure son ramassis de cabanes, m'ont lancé un avertissement. On ne pénètre pas dans son domaine sans y être invité.

Son chien m'avait annoncée bien avant que je n'arrive, et Charlie m'attendait, debout devant ce qui devait être sa cabane d'habitation, puisque c'est de là que montait la fumée. Il avait une brassée de bûchettes, signe qu'il en était à préparer son souper. Il a gardé sa brassée contre sa poitrine tout au long de cet échange qui nous a tenus au pas de la porte qu'il n'avait visiblement pas l'intention de m'ouvrir. C'était une porte moustiquaire. L'autre, la porte principale, était ouverte sur l'intérieur pour laisser sortir la chaleur de l'attisée. Je ne pouvais rien distinguer à l'intérieur de la cabane, c'était sombre et emmêlé, mais l'odeur qui s'en dégageait m'était familière. L'odeur de ces hommes des bois qui vivent seuls depuis des années dans l'intimité de toutes ces macérations. Odeur d'abord de corps mal lavés, je n'ai vu aucune douche aucun bain dans aucune des cabanes d'habitation de mes vieux amis des bois. Odeur de graillon, ils se nourrissent principalement de viandes poêlées, d'épais ragoûts, de viande sauvage qui nécessite un lourd apport de gras. Odeur de poussière déposée en strates momifiées sur tout ce qui ne bouge pas. Et odeur sèche du tabac qui est leur principale drogue. Les campagnes antitabac ne se sont pas rendues jusqu'à eux, certains chiquent encore leur carré de nicotine et sniffent religieusement leur Copenhagen. On n'a pas idée de ce que le tabac représente pour eux.

La cigarette de Charlie se promenait d'un bout à l'autre de sa bouche comme un petit animal apprivoisé et quand elle a eu fini de se consumer, elle est restée à la commissure de ses lèvres. Il n'avait toujours pas dit un mot.

J'ai d'abord cru que c'était lui, Ed Boychuck, ou Ted ou Edward, l'homme qui avait survécu aux Grands Feux et qui avait fui sa vie dans la forêt. On ne le voyait qu'occasionnellement à l'hôtel où j'avais dormi la veille. L'hôtel était une absurdité, une construction immense au milieu de nulle part, trois étages de ce qui avait probablement été la grande classe et qui n'était qu'un débris de civilisation en pleine forêt. Celui que j'ai pris pour le propriétaire et qui n'était que le gérant, appelle-moi Steve, m'a-t-il dit après un début de conversation, m'a expliqué que l'hôtel avait été construit par un hurluberlu couvert de feuillards, un Libanais qui avait fait fortune dans l'alcool frelaté et qui s'était amusé à la perdre dans des constructions mégalomanes. Il avait cru que la ligne de chemin de fer ferait un ricochet vers ce qui promettait d'être un nouveau Klondyke et il avait voulu être le premier à ramasser la clientèle qui s'annonçait. Sa dernière toquade, a dit Steve. Le Klondyke était une immense supercherie, aucun train n'est venu cracher sa fumée devant l'hôtel grand luxe du Libanais et l'homme s'en est allé aux États-Unis où il s'est répandu dans une chaîne hôtelière pour routiers.

J'aime ces endroits qui ont abandonné toute coquetterie, toute afféterie, et qui s'accrochent à une idée en attendant que le temps vienne leur donner raison. La prospérité, le chemin de fer, les vieux copains, je ne sais pas ce qu'ils attendent. La région a plusieurs de ces endroits qui résistent à leur propre usure et qui se plaisent dans cette solitude délabrée.

Mon logeur m'avait entretenue toute la soirée des misères qu'on y vit, mais je n'étais pas dupe. Il était fier de me raconter ses histoires d'ours dévorés par les tiques et la faim qui vous attendent au pas de votre porte, de ces bruits qui geignent et grincent au vent la nuit, et les moustiques, je ne t'ai pas parlé des moustiques, en juin, ils y sont tous, les maringouins, les mouches noires, les brûlots, les taons, mieux vaut ne pas se laver, y a rien comme un cuir épais pour se protéger contre ces petites bêtes-là, et les froids de janvier, ah ! les froids de janvier, il n'y a pas plus grand objet de fierté dans le Nord, et mon logeur n'allait pas manquer de s'en plaindre pour que j'admire discrètement son courage.

— Et Boychuck?

— Boychuck, c'est une blessure ouverte.

L'homme muet et immobile au pas de sa porte ne pouvait pas être celui que je cherchais. Trop calme, trop solide, presque débonnaire malgré ce regard qui fouillait le mien à la recherche de ce qui s'y cachait. Animal, c'est le mot qui m'est venu en tête. Il avait un regard animal. Rien de féroce ou de menaçant, Charlie n'était pas une bête sauvage, il était simplement aux aguets, comme un animal, toujours à se demander ce qu'il y a derrière un mouvement, un éclat de lumière, un sourire trop appuyé, des paroles trop fluides. Et les miennes, mes paroles, malgré la conviction que j'y mettais, n'avaient toujours pas réussi à le persuader de m'ouvrir sa porte.

On n'arrive pas chez des gens qui ont près d'un siècle derrière eux avec un boniment de dernière minute. Il faut du doigté, de l'habileté, mais pas trop, les vieillards s'y connaissent dans l'art de la conversation, ils n'ont que ça dans les dernières années de leur vie, des propos trop astiqués incitent à la méfiance.

J'avais commencé par quelques mots à l'adresse de son chien, une belle bête, un mélange de terre-neuve et de labrador, qui avait cessé d'aboyer mais gardait l'œil sur moi.

Extraits

Commenter ce livre