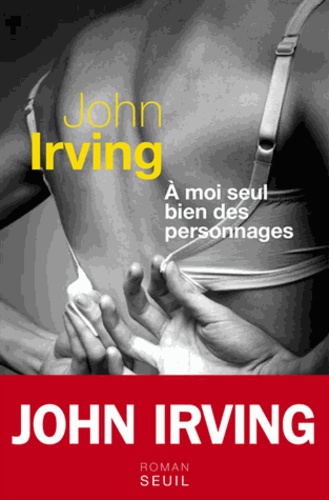

A moi seul bien des personnages

John Irving

Ma mère disait avoir rendu visite à mon père à Atlantic City «une ou deux fois» (alors qu'ils n'étaient pas encore mariés et que je devais avoir un an ?).

C'est sans doute mon grand-père qui l'avait escortée à cette «noce» d'avril 43, peu de temps avant que mon père soit envoyé à l'école de cryptographie de l'Air Force à Pawling, New York - où il apprit l'usage et les algorithmes du chiffrement. De là, vers la fin de l'été 43, il fut muté à la base de Chanute Field à Rantoul, Illinois. «C'est dans l'Illinois qu'il s'est familiarisé avec les rouages de la cryptographie», disait ma mère. Ils étaient donc toujours en contact dix-sept mois après ma naissance («rouage» n'a jamais été un maître mot dans la bouche de ma mère).

« A Chanute Field, ton père a commencé à travailler sur la première machine de codage militaire, une espèce de télétype, avec un ensemble électromécanique de rotors de chiffrement accolés les uns aux autres», me dit un jour mon grand-père. Pour moi, c'était du chinois ; de toute façon, rien n'indique que mon père lui-même, ce grand absent, aurait pu me faire comprendre les fonctions d'une machine de codage.

Mon grand-père ne mettait aucun mépris dans les termes codeur ou sergent, et il aimait bien me réciter les faits d'armes de mon père. C'est sans doute par sa pratique du théâtre amateur que mon grand-père avait développé sa mémoire ; il était capable de se rappeler les détails les plus précis et les plus complexes et de me raconter avec exactitude tout ce qui était arrivé à mon père ; et, de fait, le travail de cryptographe de guerre, le codage et le décodage de messages secrets, n'était pas sans intérêt.

L'Air Force de la 15e Armée US était basée à Bari, en Italie. La 760e escadrille de bombardiers, dont mon père faisait partie, était stationnée quant à elle à la base aérienne de Spinazzola, dans une zone agricole au sud de la ville.

Après le débarquement allié en Italie, l'Air Force de la 15e Armée fut engagée dans les bombardements du sud de l'Allemagne, de l'Autriche et des Balkans. De novembre 1943 au printemps 1945, plus d'un millier de superbombardiers B24 furent abattus au combat. Mais les cryptographes ne partaient pas en mission aérienne et mon père quittait rarement la salle de chiffrement de la base de Spinazzola ; il passa les deux dernières années de la guerre plongé dans ses nomenclatures de codes et devant son incompréhensible machine de codage.

Et tandis que les superforteresses pilonnaient les sites industriels nazis en Autriche et les champs pétrolifères en Roumanie, mon père ne s'aventurait guère au-delà de Bari - et seulement dans le but de fourguer ses cigarettes au marché noir. Le sergent William Francis Dean ne fumant pas, m'assurait ma mère, il avait vendu assez de cigarettes à Bari pour pouvoir s'offrir une voiture dès son retour à Boston - un coupé Chevrolet 1940.

La démobilisation de mon père fut relativement rapide. Il passa le printemps 1945 à Naples, qu'il décrivit comme une ville «pleine de charme, pétillante, où la bière coulait à flots». (Qu'il décrivit à qui, au fait? S'il avait divorcé de ma mère avant mes deux ans - divorcé dans quelles circonstances ? -, pourquoi lui écrivait-il encore un an plus tard ?)

A moins qu'il n'ait écrit à mon grand-père ; c'est d'ailleurs Grand-père qui m'a dit que mon papa avait embarqué dans un navire de transport de la Navy à Naples.

Après un court séjour à Trinidad, il fut envoyé en C47 dans une base militaire à Natal, au Brésil, où, disait-il, le café était excellent. Du Brésil, il fut transféré à Miami dans un autre C47 - « vétusté », celui-là. De là, un train militaire déposa les soldats plus au nord, dans les bases de démobilisation où ils étaient rendus à la vie civile ; et c'est ainsi que mon père se retrouva à Fort Devens, Massachusetts.

En octobre 1945, l'année universitaire était trop avancée pour qu'il puisse reprendre ses études à Harvard au point où il les avait laissées ; il acheta donc la Chevrolet avec l'argent gagné au marché noir et obtint un emploi temporaire au rayon jouets de chez Jordan Marsh, le plus grand magasin de Boston. Il prévoyait de se réinscrire à Harvard à l'automne 46 ; il se consacrerait à la romanistique, l'étude des langues et des mouvements littéraires de France, d'Espagne, d'Italie et du Portugal, comme me l'expliqua mon grand-père, qui précisa «ou tout au moins deux ou trois d'entre eux».

« Ton père était un crack en langues étrangères », m'avait dit ma mère - ce qui expliquerait que c'était un crack en cryptographie? Mais pour quelles raisons ma mère et mon grand-père se seraient-ils intéressés aux matières étudiées par mon démissionnaire de père à Harvard ? Pourquoi en auraient-ils connu le détail ? Comment en auraient-ils eu vent ?

Sur une photo de mon père prise à la fin du printemps ou au début de l'été 1945 (la seule photo de mon père qu'il m'ait été donné de voir pendant des années), il paraît très jeune et très mince. Il est en train de manger une glace, quelque part entre la côte italienne et les Caraïbes, sur un bateau de transport de troupes qui va accoster à Trinidad.

Je serais tenté de penser que la panthère noire, sur le blouson d'aviateur de mon père, impressionna profondément mon imagination d'enfant; cette panthère menaçante était l'emblème du 460e groupe de bombardiers, et si le chiffrement était une activité exclusivement réservée au «personnel au sol », les cryptographes n'en portaient pas moins le blouson des navigants.

C'était une obsession qui éclipsait tout le reste, chez moi, de penser que j'avais un côté héros de guerre - alors que les exploits militaires de mon père n' avaient rien de tellement héroïques, même pour l'enfant que j'étais. Mais mon grand-père était un de ces mordus de la Seconde Guerre mondiale - vous savez, genre maniaque du moindre détail - et il me disait toujours : « Je vois en toi un futur héros ! » Ma grand-mère, pour sa part, ne parlait guère de William Francis Dean en bien. Quant à ma mère, en général, elle se bornait à l'évoquer comme «très beau » et « farouchement brave ».

Encore que. Quand je lui demandais pourquoi ça n'avait pas marché entre eux, elle répondait qu'elle avait vu mon père en train d'embrasser une personne. «Je l'ai vu embrasser une autre personne», résumait-elle, d'un air aussi détaché que si elle avait soufflé le mot autre à un acteur qui l'aurait oublié. Que pouvais-je en conclure ? Elle avait surpris ce baiser alors qu'elle était enceinte de moi - voire après ma naissance - et ce qu'elle en avait vu ne laissait guère de doute : il ne s'agissait pas d'un baiser innocent.

« Ça devait être un french kiss, avec la langue dans le gosier», m'avait un jour confié une de mes cousines plus âgées - la fille au parler cru de cette tante qui revient sans cesse dans mon récit. Mais qui donc mon père embrassait-il? S'agissait-il d'une de ces belles du week-end qui envahissaient Atlantic City, une de ces fonctionnaires de Washington, D.C. ? Sinon, pourquoi mon grand-père m'aurait-il parlé de ces femmes ?

À l'époque, c'était tout ce que je savais ; autant dire pas grand-chose. Mais cependant plus qu'assez pour m'inspirer des doutes, voire du dégoût à mon propre endroit - dans la mesure où j'avais tendance à imputer à mon père biologique toutes mes tares. Mes mauvaises habitudes, mes turpitudes secrètes, je les lui devais sans exception; au fond, je pensais que tous mes démons étaient ataviques. Tout ce qui m'inspirait des doutes et des inquiétudes sur mon propre compte était le legs du sergent Dean.

Ma mère ne m'avait-elle pas dit que j ' allais devenir beau gosse, moi aussi? N'y avait-il pas là comme une fatalité? Et quant à l'audace, n'avais-je pas présumé, à treize ans, que je pourrais devenir écrivain? Ne m'étais-je pas déjà imaginé en train de coucher avec Miss Frost?

Croyez-moi, il me déplaisait d'être la progéniture de ce père qui m'avait abandonné, le descendant direct de son code génétique : un individu qui passait son temps à engrosser les filles pour les laisser tomber ensuite ! Car c'était bien le modus operandi du sergent Dean, en somme ? J'aurais voulu ne pas porter son nom. Je détestais m'appeler William Francis Dean Jr. - fils quasi bâtard du codeur ! S'il y avait bien un enfant en mal de beau-père, qui espérait que sa mère retrouve au moins une relation stable, j'étais cet enfant.

Et nous voici revenus à ce que je croyais être le début de ce premier chapitre, parce que j'aurais très bien pu commencer par vous parler de Richard Abbott.

Celui qui allait devenir mon beau-père joua un rôle déterminant dans ma vie à venir ; pour tout dire, si ma mère n'était pas tombée amoureuse de Richard, je n'aurais peut-être jamais rencontré Miss Frost.

Avant l'arrivée de Richard Abbott dans la troupe, on y souffrait d'une pénurie de premiers rôles masculins potentiels, comme disait ma tante ; il n'y avait pas de traître dûment abominable, pas de jeune premier romantique susceptible de faire tomber en pâmoison les jeunes et moins jeunes spectatrices. Or, Richard n' était pas un beau ténébreux parmi d'autres, il était la parfaite incarnation du stéréotype.

Il était mince, lui aussi. Tellement mince que je lui trouvais une ressemblance frappante avec mon codeur de père sur la fameuse photo où, indéfiniment svelte, il mangeait indéfiniment sa glace - quelque part entre la côte napolitaine et les Caraïbes. (Naturellement, je me suis souvent demandé si ma mère s'apercevait de cette ressemblance.)

Avant l'arrivée de Richard Abbott, les hommes de la troupe se divisaient en deux catégories : les falots patentés qui mangeaient leurs mots tête baissée, avec des regards furtifs vers le public, et les cabotins plastronnants, tout aussi classiques, qui gueulaient leurs répliques en coulant des œillades aux rombières pincées.

Exception notable côté talent - car c'était un acteur très talentueux, même s'il n'avait pas la classe de Richard -, mon grand-père féru de la Seconde Guerre mondiale, Harold Marshall, que tout le monde, sauf ma grand-mère, appelait Harry. Il était le principal employeur de First Sister, Vermont, avec plus de salariés que la Favorite River Academy, seconde entreprise de notre petite ville. Il possédait la scierie et le magasin de bois de construction. Son associé - un Norvégien sinistre qui va entrer en scène dans un instant- contrôlait l'exploitation du bois. C'était Harry qui signait les chèques, et les camions verts qui transportaient les grumes et le bois de charpente portaient, inscrit en petites capitales jaunes, le nom de Marshall.

On pourrait s'étonner que la troupe ait régulièrement attribué des rôles de femmes à ce notable. Mais mon grand-père était fabuleux en femme; ainsi interprétait-il souvent, presque toujours, diraient certains, les premiers rôles féminins. En fait, je me rappelle mieux mon grand-père en femme qu'en homme. Et il s'investissait bien davantage, de façon plus vibrante, dans ses rôles que dans son travail quotidien et monotone de patron de scierie et de magasin de bois.

Hélas, source de frictions familiales, la seule concurrente de Grand-père Harry pour les grands rôles de composition n'était autre que sa fille aînée, Muriel, sœur de ma mère - cette tante qui revient si souvent sous ma plume.

Elle n'avait que deux ans de plus que ma mère, mais elle avait cependant tout vu tout fait avant que sa cadette en ait même rêvé, un vrai parcours sans faute à l'en croire. Elle avait soi-disant «étudié toute la littérature mondiale » à Wellesley et elle avait épousé mon merveilleux oncle Bob - son «premier et unique soupirant», comme elle disait.

Que l'oncle Bob fût formidable, j'en étais bien convaincu: il avait toujours été formidable avec moi. N'empêche qu'il buvait, comme je l'ai appris plus tard, et que son alcoolisme plombait la vie sociale de Tante Muriel. Ma grand-mère, de qui Muriel tenait son caractère pète-sec, ne manquait pas de faire remarquer que « Muriel méritait mieux » - comprenne qui voudrait. Malgré son snobisme, ma grand-mère parlait une langue truffée de proverbes et de truismes et, malgré sa formation prestigieuse, Tante Muriel reproduisait, mimétisme ou héritage, le parler « ordinaire » et prosaïque de sa mère.

Je pense que son amour du théâtre, son besoin de jouer étaient aiguillonnés par le désir de trouver quelque chose d'original à dire de sa voix altière. C'était une jolie femme - une brune élancée, avec une poitrine de diva et la voix assortie -, mais elle n'avait rien dans le crâne. Comme ma grand-mère, Tante Muriel pouvait être à la fois sentencieuse et arrogante sans jamais dire quoi que ce soit de vérifiable ou de pertinent ; à cet égard, mère et fille me faisaient l'effet de pimbêches ennuyeuses comme la pluie.

L'élocution impeccable de la fille la rendait parfaitement crédible sur scène ; elle y faisait un perroquet irréprochable, un automate dépourvu d'humour, sympathique ou antipathique selon le personnage qu'elle interprétait, sans plus. Nonobstant son noble ramage, son propre personnage était creux ; elle ne savait que se plaindre.

Quant à sa mère, elle appartenait à une génération élevée de façon rigoriste, ce qui la portait à juger le théâtre immoral par essence - ou, pour être plus indulgent, amoral -, en conséquence de quoi les femmes n'avaient rien à y faire. Victoria née Winthrop était convaincue que tous les rôles devaient y être joués par des garçons ou par des hommes; et si elle reconnaissait volontiers que voir mon grand-père brûler les planches dans des rôles de femmes la mettait mal à l'aise, elle persistait à croire que c'était ainsi que les pièces devaient être interprétées- par des hommes et seulement par des hommes.

Ma grand-mère - que j'appelais Nana Victoria - trouvait pénible que Muriel demeure inconsolable des jours durant lorsque Grand-père Harry lui chipait un des grands rôles du répertoire. Lui, au contraire, était bon perdant quand le rôle convoité revenait à sa fille. «C'est qu'ils voulaient une jolie fille, Muriel - et sur ce plan-là, tu me bats haut la main. »

Voire. Mon grand-père était menu, et il avait une jolie figure ; le pied léger, il savait rire comme une jouvencelle ou pleurer comme une madeleine. Il pouvait être très convaincant en intrigante, en femme trompée, et il l'était plus que ma tante Muriel dans les baisers dont il gratifiait ses piètres partenaires masculins. Muriel avait une sainte horreur des baisers de théâtre, alors que mon oncle Bob n'en prenait pas ombrage et semblait même éprouver un certain plaisir à voir sa femme et son beau-père les distribuer - ce qui tombait plutôt bien, puisqu'ils se voyaient attribuer les rôles principaux dans la plupart des pièces.

Aujourd'hui, j'ai encore plus de sympathie pour l'oncle Bob, qui « semblait éprouver un certain plaisir » à tant de choses et apprécier tant de gens, et qui a réussi à me témoigner une commisération tacite mais sincère. Il savait bien d'où venaient les Winthrop ; tradition ou atavisme, les femmes de cette lignée regardaient de haut le reste de l'humanité. Il me prenait en pitié, parce qu'il savait que Nana Victoria et Tante Muriel guettaient chez moi les signes - tant redoutés par elles et par moi - que j ' étais bien le fils de mon gredin de père. J'étais jugé sur les gènes d'un homme que je ne connaissais pas, et l'oncle Bob, sans doute parce qu'il buvait et «ne méritait pas» Muriel, était bien placé pour savoir ce qu'on ressentait à être jugé par le clan Winthrop.

Il travaillait au Bureau des admissions de la Favorite River Academy ; les critères d'entrée n'y étant guère exigeants, on ne voit pas en quoi mon oncle aurait été responsable des échecs scolaires. C'est pourtant bien à lui qu'on les imputait ; les Winthrop de la famille le trouvaient «laxiste » - raison de plus pour moi de le trouver formidable.

Diverses personnes m'ont parlé de l'alcoolisme de Bob, mais je ne l'ai jamais vu ivre - à l'exception d'une cuite spectaculaire, disons. En réalité, durant mes années d'enfance et d'adolescence à First River, Vermont, j'ai toujours pensé qu'on exagérait son penchant pour la boisson ; les femmes Winthrop étaient portées à la réprobation morale outrancière, c'était bien connu. L'indignation vertueuse relevait chez elles du marqueur génétique.

Durant l'été 1961, à l'occasion d'un voyage avec Tom, le fait que Bob était mon oncle survint dans la conversation. (Je sais, je ne vous ai pas encore parlé de Tom. Patience, j'ai un peu de mal à aborder le sujet.) Pour Tom et moi, c'était l'été que l'on dit tellement marquant entre la sortie du lycée et le début des années d'université. Nos familles nous avaient dispensés de prendre un boulot pendant ces vacances pour que nous puissions voyager ensemble et nous «trouver». Sans doute aurions-nous dû nous estimer heureux de ne consacrer qu'un seul été à cette activité à l'issue douteuse, mais, à nos yeux, le prodigieux cadeau supposé tombait mal. D'abord, nous n'avions pas un sou, etl'inconnue du voyage en Europe nous faisait peur ; ensuite, nous nous étions déjà « trouvés » et mieux valait ne pas assumer cette découverte - du moins en public. Car certains aspects de nous-mêmes nous paraissaient tout aussi étranges et inquiétants que cette Europe tant bien que mal entrevue.

Je ne sais plus pourquoi nous nous sommes mis à parler de l'oncle Bob, mais Tom savait que j'étais son neveu. Il l'appelait «opération portes ouvertes».

- Nous ne sommes pas parents par le sang, tentai-je d'expliquer. (Parce que dans les veines de l'oncle, et quel qu'y fût le taux d'alcoolémie, ne coulait pas une goutte de sang Winthrop.)

- Vous ne vous ressemblez pas du tout ! s'exclama Tom. Bob c'est une crème, un gars pas compliqué.

Il faut dire que nous nous étions pas mal disputés, Tom et moi, cet été-là. Nous avions pris un de ces transatlantiques Queen Quelque Chose, classe étudiants, de New York à Southampton ; nous avions traversé la Manche, débarqué à Ostende, et la première ville européenne où nous ayons passé la nuit était la cité médiévale de Bruges. Bruges était certes une belle ville, mais j ' avais davantage eu le coup de foudre pour la fille qui travaillait à la pension où nous étions descendus que pour le beffroi qui trônait au-dessus du vieux marché.

- Tu comptais peut-être lui demander si elle avait pas une copine pour moi, me dit Tom.

- On s'est baladés en ville, on n'a fait que parler, lui répondis-je. On s'est à peine embrassés.

- Sans blague ! dit Tom.

Ainsi, quand il me fit la remarque, un peu plus tard, que mon oncle Bob était «une crème, un gars pas compliqué», je compris bien le message : on ne pouvait pas en dire autant de moi.

- Je voulais juste dire que tu es compliqué, Bill, me dit Tom. Tu n'es pas aussi facile à vivre que Bob, du Bureau des admissions, d'accord?

- Je n'arrive pas à croire que tu as les boules à cause de cette fille de Bruges, lui répondis-je.

- Si tu t'étais vu en train de lui mater les nichons - et c'est pas pour ce qu'elle en avait. Tu sais, Bill, les filles s'en rendent compte quand tu leur mates les seins.

Mais je me fichais pas mal de la fille de Bruges. Ce que j'avais remarqué, c'étaient ses petits lolos qui me rappelaient les mouvements ascendants et descendants de la poitrine étonnamment juvénile de Miss Frost : la page bibliothécaire, je ne l'avais pas tournée.

Ah, les vents du changement ! Ils ne soufflent pas en douceur sur les petites villes du nord de la Nouvelle-Angleterre. La première audition qui amena Richard Abbott dans notre théâtre municipal allait changer jusqu'à la distribution des rôles féminins, parce qu'il fut d'emblée évident que les rôles déjeunes premiers fougueux, de maris malfaisants ou tout simplement bourgeois et d'amants perfides seraient tous dans ses cordes ; et, par conséquent, que les femmes choisies pour lui donner la réplique devraient être à sa hauteur.

Cette situation posait un problème à Grand-père Harry, son futur beau-père. Il avait trop de bouteille pour jouer une intrigue amoureuse avec un jeune premier comme Richard. Pas question qu'ils s'embrassent sur scène !

Et, compte tenu de sa voix altière et de sa vacuité intellectuelle, cela posait un problème plus épineux encore à ma tante Muriel. Richard était trop premier rôle, trop mâle pour elle. Sa présence l'avait mise dans tous ses états et réduite à un babil incohérent ; elle s'était aperçue tout de suite, dit-elle plus tard, que ma mère et lui « avaient eu le coup de foudre ». Et c'était beaucoup trop demander à Muriel que d'imaginer une histoire d'amour avec son futur beau-frère, fût-ce sur scène. Avec ma mère comme souffleuse, il n'aurait plus manqué que ça !

A treize ans, j'étais trop jeune pour discerner la consternation de ma tante Muriel découvrant un homme avec l'étoffe d'un premier rôle. Pas plus que je n'étais capable de me rendre compte que ma mère et Richard Abbott avaient eu le «coup de foudre» l'un pour l'autre.

Grand-père était ravi d'accueillir ce séduisant jeune homme, qui débutait comme professeur à la Favorite River Academy.

- Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, lui dit-il avec chaleur. Vous enseignez Shakespeare, dites-vous ?

- Oui, je fais cours sur les pièces et je les mets en scène, répondit Richard. Ça pose des problèmes dans une école de garçons, bien sûr - mais la meilleure façon de comprendre Shakespeare, pour les garçons comme pour les filles, c'est encore de le jouer.

- Par «problèmes », je pense que vous voulez dire que les garçons sont obligés de tenir des rôles de femmes, dit Grand-père, non sans malice.

Mais Richard Abbott, qui le découvrait sous l'identité du directeur de la scierie, était loin de se douter qu'il brûlait les planches en travesti.

- Comment jouer une femme, la plupart des garçons n'en ont pas la moindre idée, et le problème relègue la pièce elle-même au second plan.

- Ah ! fit Grand-père, et comment pensez-vous le régler, ce problème?

- Je pense demander aux femmes des professeurs de passer des auditions pour les rôles, répondit Richard, et aussi à leurs filles, celles qui sont assez grandes.

- Ah ! répéta Grand-père. Vous trouveriez peut-être d'autres personnes en ville...

Il avait toujours voulu jouer Regan ou Goneril, «filles de Lear, détestables donzelles », comme il disait, et il rêvait par-dessus tout d'incarner Lady Macbeth.

- Je pense organiser des auditions ouvertes à tous, dit Richard. Mais j'espère que les femmes mûres ne vont pas intimider les élèves, vu qu'il s'agit d'une école de garçons.

- Ah, ça, c'est toujours possible, admit Grand-père avec un sourire de connaisseur.

En tant que femme mûre, il en avait intimidé plus d'un, et il n'avait qu'à observer sa femme et sa fille aînée pour comprendre comment fonctionnait l'intimidation féminine. Mais à treize ans, je n'avais pas saisi que mon grand-père était encore sur les rangs pour jouer des personnages féminins ; la conversation entre lui et le nouveau premier rôle me paraissait tout à fait amicale et naturelle.

Mais en ce vendredi soir d'automne - les auditions avaient toujours lieu le vendredi soir -je compris bien que Richard Abbott, tant par sa culture théâtrale que par ses dons d'acteur, allait changer la relation entre notre despotique directeur de théâtre et nos comédiens aux talents inégaux. Jusque-là, l'autocratique directeur des First Sister Players n'avait jamais été contesté en tant qu'homme de théâtre ; lui qui disait ne pas vouloir jouer pour jouer n'avait rien d'un amateur dans le domaine de la dramaturgie, il s'était autopromu expert es Ibsen, qu'il vénérait outre mesure.

Nils Borkman - le susmentionné Norvégien associé de Grand-père -, tout à la fois sylviculteur, bûcheron et homme de théâtre, était le type même du Scandinave dépressif et broyeur de noir. Si le bois était son métier ou du moins son lot quotidien, la dramaturgie était sa passion.

Son pessimisme croissant se nourrissait du fait que le vulgum pecus qui formait le public était parfaitement inculte en matière de théâtre sérieux. Cette population culturellement carencée s'empiffrait d'Agatha Christie pour son ordinaire.

Nils Borkman souffrait visiblement de devoir adapter en permanence des inepties tout juste bonnes à faire bouillir la marmite, comme L'Affaire Protheroe, de la série des Miss Marple ; ma tante à la voix altière avait bien des fois joué Miss Marple, mais les habitants de First Sister lui préféraient Grand-père dans ce rôle de fine mouche. On le créditait plus volontiers de percer les secrets d'autrui - sans oublier qu'ayant l'âge de Miss Marple, il en incarnait mieux la féminité.

Lors d'une répétition, il s'était exclamé inopinément - mais dans la ligne du personnage :

- Ma parole, qui pourrait vouloir la mort du colonel Protheroe ? Ce à quoi ma mère, en bonne souffleuse, avait répliqué :

- Papa, ce n'est pas dans le texte.

- Je sais, Mary, c'était juste pour rigoler, avait concédé Grand-père. Ma mère, Mary Marshall - Mary Dean, pendant les quatorze années

moroses qui précédèrent son mariage avec Richard Abbott-, appelait toujours mon grand-père papa. (Ma tante à la voix altière lui donnait du père, et Nana Victoria du Harold, toutes deux sur un ton très « déjeuner officiel».)

Nils Borkman avait mis en scène les «succès populaires » d'Agatha Christie, ainsi qu'il les qualifiait par dérision, comme s'il était condamné à regarder Le Crime de VOrient-Express ou La Maison du péril sur son lit de mort, ou à emporter dans la tombe le souvenir des Dix Petits Nègres.

Agatha Christie était sa bête noire. N'étant pas homme à souffrir en silence, il la haïssait, et ne l'épargnait pas dans ses propos. N'empêche qu'en faisant le plein de spectateurs avec ses pièces et d'autres amusettes du même acabit, le Norvégien morbide pouvait se permettre de produire «du sérieux» chaque année à l'automne.

«Du sérieux pour le temps des vrimas», disait-il - le mot vrimas dans sa bouche attestant qu'il savait s'exprimer sans pourtant s'arrêter aux détails. Voilà qui résumait bien Nils : un certain sens du verbe, et quelques approximations.

Lors de cette audition du vendredi, où Richard Abbott allait infléchir plus d'un avenir, Nils annonça que le «sérieux» de l'automne prochain serait une pièce de son Ibsen adoré, à choisir entre trois d'entre elles.

- Lesquelles ? demanda le jeune et talentueux Richard.

- Les trois à problèmes, répondit Nils - catégorique, croyait-il.

- Je suppose que vous parlez de Hedda Gabier et d'Une maison de poupée, spécula Richard. Et la troisième... Le Canard sauvage ?

Borkman-le-sombre en resta baba, contrairement à son habitude, d'où nous comprîmes tous que le redoutable Canard sauvage était bien son troisième choix.

- Dans ce cas, hasarda Richard après un silence éloquent, qui, parmi nous, pourra jouer la malheureuse Hedvig ?

Aucune fille de quatorze ans ne s'était présentée ce soir-là - nous n'avions personne qui puisse incarner l'innocente Hedvig, qui aimait tant les canards (et son papa).

- Ce n'est pas la première fois que nous avons des... problèmes, avec le rôle de Hedvig, Nils, risqua Grand-père.

Oh là là, des problèmes, on en avait eu, avec ces gamines tragi-comiques. Certaines étaient tellement calamiteuses que, quand elles se tiraient enfin une balle, tout le public applaudissait, d'autres tellement adorables de naïveté et d'innocence que, lorsqu'elles se tuaient, le public était outré !

- Et puis il y a Gregers, interrompit Richard. Ce misérable donneur de leçons. Je pourrais jouer Gregers, mais j'en ferais un imbécile qui se mêle de ce qui ne le regarde pas - un clown imbu de sa vertu, qui s'apitoie sur son propre sort.

Nils Borkman parlait souvent des tendances suicidaires de ses compatriotes, « champions du saut dans le fjord », comme il disait. Apparemment, l'abondance de fjords en Norvège fournissait une solution aussi pratique qu'hygiénique aux désespérés. Il devait avoir remarqué, pour son plus grand chagrin, qu'il n'y avait pas de fjord dans le Vermont - État sans débouché sur la mer. Il regardait à présent Richard d'un œil furibond, comme pour intimer à ce nouveau venu aux dents longues de se chercher le premier fjord.

- Mais Gregers est un idéaliste, commença Borkman.

- Si Le Canard sauvage est une tragédie, alors Gregers est un imbécile et un clown - et Hjalmar rien d'autre qu'un jaloux pathétique du passé amoureux de sa femme, continua Richard. Si, au contraire, vous jouez Le Canard sauvage comme une comédie, alors ce sont tous des imbéciles et des clowns. Mais comment y voir une comédie quand une enfant meurt à cause des remontrances d'un adulte? Il vous faut une Hedvig bouleversante, une fille de quatorze ans en tout point innocente et nai've ; et il faudra de brillants acteurs non seulement pour Gregers, mais pour Hjalmar et Gina, et même pour Mme S0rby, le vieil Ekdal et l'ignoble Werle ! Et même alors, il reste un point faible - ce n'est pas la plus facile des pièces d'Ibsen à monter pour des amateurs.

- Un point faible ! hurla Borkman, comme si lui et son volatile venaient de se faire canarder.

- C'est moi qui jouais Mme S0rby la dernière fois, dit mon grand-père à Richard. Bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'ai aussi joué Gina - enfin, une fois ou deux.

- J'avais pensé à la jeune Laura Gordon pour le rôle de Hedvig, dit Nils.

Laura était la benjamine de la famille Gordon. Jim Gordon enseignait à la Favorite River Academy ; avec sa femme Ellen, il avait fait partie de la troupe des First Sister Players, et deux de leurs filles aînées s'étaient brûlé la cervelle dans le rôle de la pauvre Hedvig.

- Excuse-moi, Nils, intervint ma tante Muriel, mais Laura Gordon a une poitrine qui ne passe pas inaperçue.

Tiens, tiens, je n'étais donc pas le seul à avoir remarqué cette hypertrophie mammaire stupéfiante chez une gamine de quatorze ans ; Laura avait à peine un an de plus que moi, mais sa poitrine la disqualifiait pour le rôle de l'innocente et nai've Hedvig.

Nils Borkman soupira et lança à Richard, avec une résignation pré-suicidaire :

- Et quelle pièce d'Ibsen notre jeune Mr Abbott considérerait-il comme plus facile à jouer pour nous mortellement simples amateurs ? (Il voulait dire «amateurs et simples mortels», bien sûr.)

- Ah... commença Grand-père ; puis il s'interrompit.

Il buvait du petit-lait. Il avait le plus grand respect, la plus grande affection pour Nils Borkman en tant qu'associé dans ses affaires, mais tous les membres des First Sister Players - sans exception, pilier de la troupe ou simple dilettante - savaient que Nils était un parfait tyran. Et nous étions aussi dégoûtés de Henrik Ibsen et des idées de Borkman sur le théâtre sérieux que nous l'étions d'Agatha Christie.

- Bon... commença Richard, après quoi il marqua un temps. A choisir Ibsen - et dans la mesure où nous sommes tous des amateurs - il faut prendre Hedda Gabier ou Une maison de poupée. Dans la première, il n'y a pas d'enfants et, dans la seconde, ils ne font que de la figuration. En revanche, il va nous falloir une femme pour un rôle très fort et très complexe - dans les deux pièces - et des hommes comme d'habitude faibles et antipathiques, l'un n'empêchant pas l'autre.

- Faibles et antipathiques, l'un n'empêchant pas l'autre? répéta Nils Borkman, incrédule.

- Le mari de Hedda, George, est un jean-foutre conformiste - triste association, mais assez répandue chez les hommes, reprit Richard. Eilert L0vborg est une poule mouillée, un angoissé, tandis que le juge Brack est purement ignoble. Ne peut-on pas dire que Hedda se tue pour échapper à l'avenir qu'elle pressent tant avec son minus de mari qu'avec cet ignoble Brack?

- Est-ce que les Norvégiens passent leur temps à se brûler la cervelle, Nils ? demanda mon grand-père, roublard.

Il savait titiller Borkman ; cette fois pourtant, Nils résista à la tentation de raconter une histoire de saut dans le fjord - il ignora la remarque. Grand-père Harry avait maintes fois joué Hedda; il avait aussi été Nora dans Une maison de poupée - mais il était maintenant trop vieux pour interpréter ces deux grands rôles féminins.

- Et quels... faiblesses et autres traits peu sympathiques les rôles masculins d'Une maison de poupée nous offrent-ils - si je peux me permettre de poser la question au jeune Mr Abbott ? balbutia Borkman, en se tordant les mains.

- Ibsen n'est pas tendre avec les maris, répondit Richard, sans prendre le temps de réfléchir, cette fois. (Frais émoulu de ses études de théâtre, il détenait les certitudes de la jeunesse.) Torvald Helmer, le mari de Nora, n'est pas très différent du mari de Hedda, en somme. Conformistes, ennuyeux à périr - leurs femmes étouffent, dans le couple. Krogstad est un homme blessé, et de surcroît corrompu ; il n'est pas dépourvu d'une certaine décence qui le rachète un tant soit peu, mais il appartient à la catégorie des faibles, lui aussi.

- Et le Dr Rank ? demanda Borkman.

- Le Dr Rank est de peu d'importance. Ce que nous devons trouver, c'est une Nora ou une Hedda, dit Richard Abbott. Hedda, c'est une femme qui attache tellement de prix à sa liberté qu'elle se tue plutôt que de la perdre ; son suicide n'est pas une marque de faiblesse, mais la démonstration d'une force de caractère toute féminine.

Malheureusement ou heureusement - affaire de point de vue -, Richard jeta un long regard à Tante Muriel. Malgré son physique avantageux et sa poitrine de diva, Muriel n'était pas un monument de présence charnelle ; elle s'évanouit.

- Muriel, arrête ton cinéma, s'il te plaît ! s'écria Grand-père. Mais Muriel, consciemment ou inconsciemment, avait bien compris

qu'elle ne serait pas à la hauteur de ce nouveau venu sûr de lui, qui brillait déjà au firmament des premiers rôles masculins. Elle venait de se mettre physiquement hors jeu pour le rôle de Hedda.

- Et quant à Nora... dit Nils à Richard, s'interrompant tout juste pour regarder ma mère qui s'était portée au secours de son aînée dominatrice, mais présentement dans les vapes.

Muriel se redressa soudain, groggy, sa poitrine se soulevant de manière spectaculaire.

- Inspire par le nez, Muriel, et expire par la bouche, souffla ma mère à sa sœur.

- Je sais, Mary... je sais! dit Muriel d'un ton exaspéré.

- Mais tu fais le contraire, tu inspires par la bouche et tu expires par le nez !

-Eh bien...

Richard s'interrompit. Même moi, je vis qu'il regardait ma mère.

Richard, à qui une tondeuse à gazon avait emporté les orteils du pied gauche, s'était retrouvé exempté de service militaire; c'est ainsi qu'il était venu enseigner à la Favorite River Academy aussitôt après son master en histoire du théâtre. Natif du Massachusetts, il avait d'excellents souvenirs de vacances dans le Vermont, où il allait skier avec ses parents, de sorte que même s'il pouvait prétendre à mieux, cet emploi à First Sister l'avait tenté pour des raisons sentimentales.

Il n' avait que quatre ans de plus que mon codeur de père sur la photo du paquebot, soit vingt-cinq ans ou encore dix ans de moins que ma mère, et de l'énergie à l'avenant. Maman aimait sans doute les petits jeunes ; la preuve, elle me préférait avant que je grandisse.

- Et est-ce que vous jouez, mademoiselle, euh... ? reprit Richard, mais ma mère, comprenant qu'il s'adressait à elle, l'interrompit:

- Non, moi, je suis la souffleuse, dit-elle. Je ne joue pas.

- Ah, mais, Mary... commença Grand-père.

- Je ne joue pas, papa, insista ma mère. C'est toi et Muriel les actrices, ajouta-t-elle en appuyant sur le mot actrices. Je suis et je reste la souffleuse.

- À propos de Nora? s'enquit Nils Borkman auprès de Richard, vous quelque chose disiez...

- Nora est encore plus éprise de liberté que Hedda, répondit Richard avec assurance. Non seulement elle a le cran de quitter son mari, mais elle abandonne ses enfants ! Il y a une liberté indomptable chez ces femmes. Je vous le dis, laissez l'actrice qui sera Hedda ou Nora choisir elle-même. Ce sont elles qui régnent en maîtresses sur ces pièces.

Tout en parlant, Richard Abbott recherchait dans notre troupe de théâtre amateur une Hedda ou une Nora, mais ses yeux revenaient sans cesse à ma mère, qui resterait souffleuse et n'en démordrait pas. Richard ne pouvait donc pas faire de ma suiveuse-de-texte de mère une Hedda ou une Nora.

- Alors... tenta Grand-père. (Il se disait qu'il reprendrait bien le rôle de Hedda comme celui de Nora, nonobstant son âge.)

- Non, Harry... toi, c'est fini, fit Nils, retrouvant son vieux penchant dictatorial. Le jeune Mr Abbott a raison. Il doit y avoir dans le rôle un côté indomptable - une liberté irrépressible et une présence charnelle toute féminine. Il nous faut une femme plus jeune, plus féminine et plus sexe active que toi.

Richard considérait mon grand-père avec un respect croissant ; il comprenait qu'il avait conquis une position d'actrice reconnue dans la troupe, même s'il n'était pas une «femme sexe active».

- Et toi, Muriel ? demanda Borkman à ma tante aux grands airs.

- Oui, est-ce que vous pourriez ? demanda Richard. Comme femme au caractère bien trempé et sexuellement active, vous avez une présence charnelle indiscutable... commença-t-il.

Hélas, le jeune Mr Abbott ne put aller plus loin - au mot active, associé à sexuellement, Muriel venait de s'évanouir de nouveau.

- À mon avis, ça veut dire non, lança ma mère à l'éblouissant nouveau venu.

Pour ma part, j'avais déjà un peu le béguin pour Richard Abbott, mais il est vrai que je n'avais pas encore rencontré Miss Frost.

Deux ans plus tard, durant l'heure de vie scolaire matinale avec le Dr Harlow, médecin de la Favorite River Academy, où je venais d'entrer, je l'entendis nous inviter, nous les élèves, à soigner les maux les plus courants de notre âge tendre avec pugnacité. Je suis certain qu'il avait employé le terme maux ; je n'invente rien. Ces maux «les plus courants », nous expliqua-t-il, étaient essentiellement l'acné juvénile et une « attirance de mauvais aloi » pour les garçons de notre âge ou les hommes. Contre les boutons d'acné, le Dr Harlow nous assura qu'il y avait sur le marché une grande variété de produits de soin. Pour ce qui concernait les premiers signes de désirs homosexuels - eh bien lui-même ou le psychiatre de l'École, le Dr Grau, ne demandaient pas mieux que d'en discuter avec nous.

«Ces maux se guérissent», nous dit le Dr Harlow qui parlait avec l'autorité du médecin, d'une voix de scientifique, mais avec un fond de connivence crapuleuse : d'homme à homme. Et son propos ce matin-là était parfaitement clair, même pour des garçons de quinze ans : il nous suffisait de frapper à sa porte et nous serions soignés (corollaire tristement évident, il faudrait nous en prendre à nous-mêmes si nous n'en faisions rien). Je me suis demandé, plus tard, ce que ça aurait changé - je veux dire, si j ' avais été confronté à la bouffonnerie du Dr Harlow ou du Dr Grau, le jour où j'avais fait la connaissance de Richard Abbott, plutôt que deux ans après. Étant donné ce que je sais aujourd'hui, je doute que mon béguin pour Richard fût alors guérissable. Mais les Dr Harlow, Grau et consorts - qui faisaient autorité à l'époque - le croyaient dur comme fer.

Deux ans après cette heure de vie scolaire historique, il était bien sûr trop tard pour entamer un traitement ; un vrai boulevard de béguins s'ouvrait devant moi.

Cette audition me permit de découvrir Richard Abbott. Pour toutes les personnes présentes - et surtout pour ma tante Muriel, qui s'était évanouie par deux fois - il était évident qu'il venait de prendre nos affaires en main.

- Il va nous falloir trouver une Nora ou une Hedda, si nous voulons monter une pièce d'Ibsen, dit Richard à Nils.

- Mais les vrimas ! C'est déjà la saison des vrimas ; et ça va continuer, répliqua Borkman, c'est le moment où l'année est en train de mourir !

Il n'était pas facile à comprendre, cet homme, sinon qu'Ibsen et les fjords meurtriers avaient pour lui partie liée au théâtre «sérieux», à ces pièces d'automne, saison du déclin et des vrimas.

Avec le recul du temps, quelle saison de l'innocence - tant ce déclin de l'année que cet âge de ma vie, si peu compliqué, en somme.

Extraits

Commenter ce livre