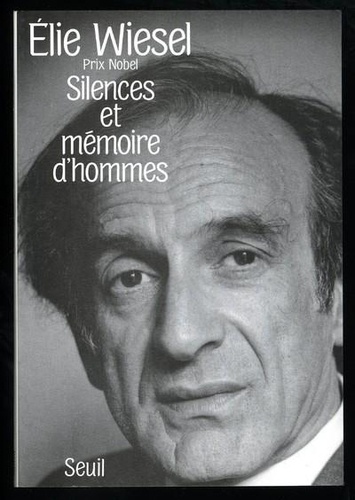

Silences et mémoire d'hommes. Essais, histoires, dialogues

Elie Wiesel

Commençons par le commencement. Seulement ce n’est pas facile. J’en suis conscient. Un roman échoue ou réussit selon son entrée en matière : la première page le contient déjà. Le défi, pour moi, je le rencontre dans la première phrase : qu’elle sonne juste et elle me conduira jusqu’au dénouement du livre. Il m’arrive de la chercher pendant des semaines et des mois. L’ayant trouvée, je ne la lâche plus. Cela dit, où la débusquer ?

Au moins, je connais le lieu et le temps. Né le 30 septembre 1928 à Sighet : voilà ce que déclarent mes documents officiels. Mes parents – Shlomo et Sarah – avaient une épicerie. Nous, leurs quatre enfants, les aidions de notre mieux. Mes deux sœurs aînées servaient les clients ; la cadette, l’air sérieux, jouait à la caissière.

Sighet : ville natale, lieu privilégié, décor peuplé, hanté de souvenirs. J’y retourne souvent en pensée. Quête de repères ? de certitudes, peut-être ? Obsession permanente, elle nourrit mon écriture.

La littérature, disait François Mauriac, est un pont entre l’enfance et la mort. Pas d’accord. Pour moi, la littérature détruit le pont qui relie la mort à l’enfance. En évoquant l’une, je fais appel à l’autre. Si, dans mes écrits, je retourne si souvent à mon enfance, c’est pour décrire sa mort. Je reviens à Sighet pour constater la disparition de ses Juifs, et la mienne. Eh oui, Sighet n’existe plus que dans la mémoire de ceux qu’elle a chassés.

Je la revois avec les yeux de mon enfance : petite ville juive avec ses synagogues et ses ateliers, ses princes et ses mendiants, ses portefaix et leurs clients. La langue officielle était le roumain, puis le hongrois. Les paysans des environs parlaient aussi le russe, le tchèque, le ruthène. Nous, à la maison, à la yeshiva, nous parlions le yiddish. Conséquence des convulsions géopolitiques incessantes : tout enfant juif savait cinq langues avant d’apprendre sa langue maternelle.

A l’âge de trois ans, mon père m’enveloppa dans son châle rituel – le talith – et m’emmena au héder. Mes nouveaux camarades pleuraient, moi aussi : nous ne voulions pas de cette séparation d’avec nos parents. Et puis l’instituteur, avec sa barbe blanche, nous faisait peur. Et ces lettres de l’alphabet nous faisaient peur. Le héder : mon premier exil. J’entends encore la voix du vieil instituteur qui, en chantonnant, nous racontait les merveilles que l’étude était censée nous réserver.

Et j’entends la voix de ma mère qui, le soir, me chante une berceuse, la plus belle de toutes, celle qu’à mon tour je chanterai à mon fils pour l’apaiser :

Oifn pripitchik brent a faierl… Un feu brûle dans l’âtre, il fait chaud dans la chambre. Et le Rabbi enseigne à ses élèves l’aleph-beit… « Quand vous grandirez, leur dit-il, vous comprendrez combien de larmes et de pleurs sont contenus dans ces lettres… »

Ainsi j’appris que, pour nous, dans notre exil, les mots recèlent un secret qui les dépasse. Et un pouvoir aussi. La puissance du verbe, le Talmud l’attribue à l’acte premier : Dieu lui-même plaça la parole avant la création. Pour l’homme, c’est l’inverse ; pour lui, la parole ne vient qu’après. Cependant, elle conserve sa qualité créatrice. Évocation, invocation : la parole, d’essence religieuse, relève du mystère. C’est en nommant les animaux et les choses qu’Adam s’imposa à l’histoire. Connaître les noms des anges, c’est pouvoir les dominer. Prononcer le nom ineffable est dangereux ; on risque de tout gâcher en essayant de tout réparer.

Extraits

Commenter ce livre