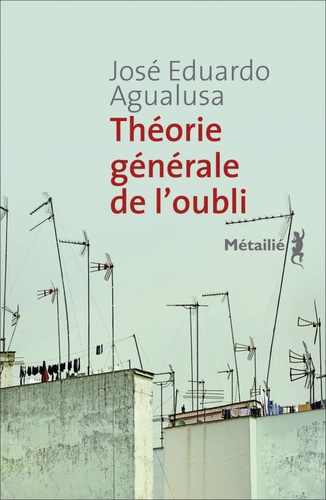

Théorie générale de l'oubli

José Eduardo Agualusa

Luanda, 1975. À la veille de l'Indépendance, Ludovica, agoraphobe et terrorisée par l'évolution des événements, se retranche dans son appartement en construisant un mur qui en dissimule la porte et la met à l'abri du reste du monde. Ayant transformé sa terrasse en potager elle va vivre là presque trente ans, coupée de tout, avec son chien Fantôme et un cadavre.

Ludo a vraiment existé et mené la vie que raconte le roman. En entrelaçant cette histoire avec les aventures tumultueuses des autres personnages, voisins ou entraperçus dans la rue, tous plus ou moins impliqués dans le marasme de la guerre civile, Agualusa souligne avec une ironie subtile les extraordinaires coïncidences de la vie et crée un roman brillant et enchanteur.

Editeur

Genre

Littérature étrangère

Note préliminaire

Ludovica Fernandes Mano est décédée à Luanda, dans la clinique Sagrada Esperança, aux premières heures du 5 octobre 2010. Elle avait quatre-vingt-cinq ans. Sabalu Estevão Capitango m'a offert des copies de dix cahiers dans lesquels Ludovica a consigné son journal dans les premières années des vingt-huit durant lesquelles elle est restée cloîtrée. J'ai également eu accès aux journaux postérieurs à sa libération ainsi qu'à une vaste collection de photographies des textes et dessins au fusain de Ludo sur les murs de son appartement prises par l'artiste plasticien Sacramento Neto (Sakro). Les journaux, poèmes et réflexions de Ludo m'ont aidé à reconstituer le drame qu'elle a vécu. Ils m'ont aidé, je crois, à la comprendre. Je mets à profit un grand nombre de ses témoignages dans les pages qui suivent. Toutefois, ce que vous lirez est de la fiction. De la pure fiction.

NOTRE CIEL EST VOTRE SOL

Ludovica n'a jamais aimé affronter le ciel. Enfant, les espaces ouverts l'inquiétaient déjà. En sortant de chez elle, elle se sentait fragile et vulnérable, comme une tortue à laquelle on aurait arraché sa carapace. Toute petite, à six ou sept ans, elle refusait d'aller à l'école sans la protection d'un immense parapluie noir, quel que fût le temps. Ni l'agacement de ses parents ni les moqueries cruelles des autres enfants ne l'en dissuadaient. Les choses s'améliorèrent par la suite. Jusqu'au jour où ce qu'elle appelait "l'Accident" se produisit et où elle se mit à tenir cette peur primordiale pour une prémonition.

Après la mort de ses parents elle alla vivre chez sa sœur. Elle sortait rarement. Elle gagnait quelque argent en donnant des leçons de portugais à des adolescents que cela assommait. À part cela, elle lisait, brodait, jouait du piano, regardait la télévision, cuisinait. À la tombée du soir, elle s'approchait de la fenêtre et regardait l'obscurité comme si elle se penchait sur un abîme. Odette secouait la tête avec irritation :

- Qu'est-ce que tu as, Ludo ? Tu as peur de dégringoler entre les étoiles ?

Odette donnait des cours d'anglais et d'allemand au lycée. Elle aimait sa sœur. Elle évitait de partir en voyage pour ne pas la laisser seule. Elle passait les vacances à la maison. Certains amis la félicitaient de son altruisme. D'autres critiquaient son indulgence excessive. Ludo ne s'imaginait pas vivant seule. Toutefois, le fait d'être devenue un poids l'inquiétait. Elle se voyait avec sa sœur comme deux jumelles siamoises, reliées par le nombril. Elle paralytique, presque morte, et l'autre, Odette, obligée de la traîner partout. Elle se sentit heureuse, elle se sentit terrifiée lorsque sa sur s'éprit d'un ingénieur des Mines. Il s'appelait Orlando. Un veuf sans enfants. Il était allé à Aveiro résoudre un problème d'héritage compliqué. Angolais, originaire de Catete, il vivait entre la capitale de l'Angola et Dundo, une petite ville administrée par la compagnie de diamants pour laquelle il travaillait. Deux semaines après avoir fait connaissance fortuitement dans une pâtisserie, Orlando demanda Odette en mariage. Prévoyant un refus car il connaissait les raisons d'Odette, il insista pour que Ludo vienne vivre avec eux. Un mois plus tard, ils étaient installés dans un appartement immense, au dernier étage d'un des immeubles les plus luxueux de Luanda. L'immeuble dit des Enviés.

Le voyage fut difficile pour Ludo. Elle quitta la maison étourdie, sous l'effet de calmants, en gémissant et protestant. Elle dormit pendant toute la durée du vol. Le lendemain matin, elle se réveilla pour une routine identique à la précédente. Orlando possédait une bibliothèque très riche, contenant des milliers de titres, en portugais, français, espagnol, anglais et allemand, parmi lesquels presque tous les grands classiques de la littérature universelle. Ludo disposa alors de davantage de livres, quoique de moins de temps, car elle avait insisté pour se passer des deux bonnes et de la cuisinière pour s'occuper seule des tâches domestiques.

Un soir, l'ingénieur apparut en tenant avec précaution une boîte en carton qu'il tendit à sa belle-sœur :

- C'est pour vous, Ludovica. Pour vous tenir compagnie. Vous passez trop de temps toute seule.

Ludo ouvrit la boîte. À l'intérieur, la regardant d'un air effrayé, elle découvrit un petit chien blanc, nouveau-né.

- Un mâle. Un berger allemand, précisa Orlando. Ils grandissent vite. Celui-ci est albinos, ce qui est plutôt rare. Il ne doit pas aller beaucoup au soleil. Comment l'appellerez-vous ?

Ludo n'hésita pas :

- Fantôme !

- Fantôme ?

- Oui, il ressemble à un fantôme. Comme ça, tout blanc.

Orlando haussa ses épaules osseuses :

- Très bien. Il s'appellera Fantôme.

Un escalier élégant et anachronique en fer forgé montait en une spirale étroite du salon à la terrasse. De là-haut, le regard embrassait une bonne partie de la ville, la baie, l'île et, à l'arrière-plan, un long collier de plages abandonnées au milieu de la dentelle des vagues. Orlando avait profité de cet espace pour y aménager un jardin. Une tonnelle de bougainvillées jetait sur le sol en briques brutes une ombre lilas parfumée. Un grenadier et plusieurs bananiers poussaient dans un coin. Les visiteurs s'étonnaient :

- Des bananes, Orlando ? C'est un jardin ou un potager ?

Cela agaçait l'ingénieur. Les bananiers lui rappelaient le grand potager, coincé entre des murs en pisé, où il avait joué dans son enfance. Si ce n'avait tenu qu'à lui, il aurait planté aussi des manguiers, des néfliers, d'innombrables papayers. En revenant du bureau, c'était là qu'il s'asseyait, un verre de whisky à portée de main, une cigarette de tabac noir allumée entre les lèvres, regardant la nuit envahir la ville. Fantôme l'accompagnait. Le chiot lui aussi aimait la terrasse. Ludo, en revanche, refusait d'y monter. Les premiers mois, elle n'osait même pas s'approcher des fenêtres.

- Le ciel d'Afrique est beaucoup plus vaste que le nôtre, expliqua-t-elle à sa sœur : Il nous écrase.

Un matin ensoleillé d'avril, Odette revint du lycée pour déjeuner, excitée et effrayée. Le désordre avait explosé dans la métropole. Orlando se trouvait à Dundo. Il rentra le soir même. Il s'enferma avec sa femme dans leur chambre. Ludo les entendit discuter. Odette voulait quitter l'Angola le plus vite possible :

- Les terroristes, chéri, les terroristes... Les terroristes ? N'emploie plus jamais ce mot chez moi.

Orlando ne criait jamais. Il susurrait d'un ton âpre, le tranchant de sa voix s'appuyant comme un poignard contre la gorge de ses interlocuteurs : Les terroristes en question ont combattu pour la liberté de mon pays. Je suis angolais. Je ne partirai pas.

Des jours agités se succédèrent. Des manifestations, des grèves, des meetings. Ludo fermait les vitres pour éviter que l'appartement ne se remplisse des rires du peuple dans les rues qui éclataient dans l'air comme des feux d'artifice. Orlando, fils d'un commerçant du Minho établi à Catete au début du siècle et d'une métisse de Luanda morte en couches, n'avait jamais cultivé les relations familiales. Un de ses cousins, Vitorino Gavião, reparut ces jours-là. Il avait vécu cinq mois à Paris, buvant, flirtant, conspirant, écrivant des poèmes sur des serviettes en papier dans des bistrots fréquentés par des exilés portugais et africains, et il s'était acquis ainsi une aura de révolutionnaire romantique. Il débarquait chez eux comme un ouragan, dérangeant les livres sur les étagères et les verres dans la crédence, et énervant Fantôme. Le chiot le poursuivait, à une distance sûre, en aboyant et grondant.

- Les camarades veulent te parler, mon vieux, criait Vitorino en envoyant un coup de poing dans l'épaule d'Orlando. Nous sommes en train de négocier un gouvernement provisoire. Nous avons besoin de cadres. Tu es un bon cadre.

- Ça se peut, reconnaissait Orlando. D'ailleurs, des cadres nous en avons. Ce qui nous manque c'est le verre.

Il hésitait. Oui, murmurait-il, la patrie pouvait compter sur l'expérience qu'il avait accumulée. Il craignait toutefois les courants les plus extrémistes au sein du mouvement. Il comprenait la nécessité d'une plus grande justice sociale, mais les communistes, qui menaçaient de tout nationaliser, l'effrayaient. Exproprier la propriété privée. Expulser les blancs. Casser les dents à la petite bourgeoisie. Lui, Orlando, était fier de son sourire parfait, il ne voulait pas devoir utiliser un dentier. Son cousin riait, attribuait les excès de langage à l'euphorie du moment, louait le whisky et s'en resservait. Ce cousin à la chevelure crépue, à la Jimi Hendrix, à la chemise à fleurs ouverte sur une poitrine en sueur, effrayait les sœurs.

- Il parle comme un noir ! déclarait Odette d'un ton accusateur. En plus, il pue comme un bouc. Chaque fois qu'il vient ici, il empeste toute la maison.

Orlando se mettait en colère. Il sortait en claquant la porte. Il revenait en fin d'après-midi, plus sec, plus aigu, ressemblant à un buisson d'épines. Il montait sur la terrasse en compagnie de Fantôme, d'un paquet de cigarettes, d'une bouteille de whisky et il s'installait là. Il redescendait à la nuit tombée, entouré d'obscurité et d'une forte odeur d'alcool et de tabac. Il trébuchait, se cognait aux meubles en pestant âprement contre cette putain de vie.

Les premiers coups de feu marquèrent le début des grandes fêtes d'adieu. Des jeunes mouraient dans les rues en agitant des drapeaux et pendant ce temps les colons dansaient. Rita, la voisine de l'appartement d'à côté, troqua Luanda contre Rio de Janeiro. Le dernier soir, elle invita deux bonnes centaines d'amis à un dîner qui se prolongea jusqu'à l'aube.

- Ce que nous ne réussirons pas à boire, nous vous le laisserons, dit-elle, en montrant à Orlando l'office où s'entassaient des caisses contenant les meilleurs vins du Portugal : Vous les boirez. L'important c'est qu'il ne reste pas une seule bouteille pour les festivités des communistes.

Trois mois plus tard, l'immeuble était presque vide. En contrepartie, Ludo ne savait pas où entreposer autant de bouteilles de vins, de caisses de bière, de nourriture en conserve, de jambons, de tranches de morue, de kilos de sel, de sucre et de farine, sans parler d'une masse de produits de nettoyage et d'hygiène. Orlando avait reçu d'un ami collectionneur de voitures de sport une Chevrolet Corvette et une Alfa Romeo gta. Un autre lui avait remis les clefs de son appartement.

- Je n'ai jamais eu de chance, se plaignait Orlando auprès des deux sœurs. Et il était difficile de comprendre s'il faisait de l'ironie ou s'il parlait sérieusement : Juste au moment où je commençais à collectionner des bagnoles et des appartements, voilà que les communistes veulent tout me confisquer.

Ludo allumait la radio et la révolution entrait dans la maison : Le pouvoir populaire est la cause de cette chienlit, répétait un des chanteurs les plus en vogue à l'époque. Hé, mon frère, chantait un autre : aime ton frère / ne regarde pas sa couleur / vois en lui seulement un Angolais. / Si le peuple angolais reste uni / l'Indépendance adviendra. Certaines mélodies ne coïncidaient pas avec les paroles. Elles semblaient volées à des chansons d'une autre époque, des ballades tristes comme la lumière d'un crépuscule d'antan. En épiant par les fenêtres, à moitié cachée derrière les rideaux, Ludo voyait passer des camions chargés d'hommes. Les uns brandissaient des drapeaux. D'autres, des banderoles avec des slogans :

Indépendance totale !

Assez de 500 ans d'oppression coloniale !

Nous voulons le Futur !

Les revendications finissaient par des points d'exclamation. Les points d'exclamation se confondaient avec les machettes brandies par les manifestants. Les machettes brillaient aussi sur les drapeaux et les banderoles. Certains hommes en tenaient une dans chaque main. Ils les brandissaient. Ils frappaient les lames les unes contre les autres, en une clameur lugubre.

Une nuit, Ludo rêva que sous les rues de la ville, sous les grandes maisons respectables du centre-ville, s'allongeait un interminable réseau de tunnels. Les racines des arbres descendaient librement à travers les voûtes. Des milliers de personnes plongées dans la boue et l'obscurité vivaient dans les souterrains, se nourrissant de ce que la bourgeoisie coloniale jetait dans les égouts. Ludo marchait parmi la foule. Les hommes agitaient des machettes. Ils frappaient les lames les unes contre les autres et l'écho de ce bruit retentissait dans les tunnels. L'un d'eux s'approcha, colla son visage sale contre celui de la Portugaise et sourit. Il lui souffla à l'oreille d'une voix grave et douce :

- Notre ciel est votre sol.

BERCEUSE POUR UNE PETITE MORT

Odette insistait pour qu'ils quittent l'Angola. En guise de réponse, son mari chuchotait des paroles acerbes. Elles pouvaient partir. Les colons devaient embarquer. Personne n'en voulait ici. Un cycle s'était accompli. Un temps nouveau commençait. Que vienne le soleil ou la tempête, ni la lumière future ni les ouragans sur le point d'éclater n'illumineraient ni ne fustigeraient des Portugais. Au fur et à mesure qu'il susurrait l'ingénieur était pris de fureur. Il pouvait énumérer pendant des heures les crimes commis contre les Africains, les erreurs, les injustices, les impudences, jusqu'au moment où son épouse renonçait et s'enfermait en pleurant dans la chambre d'amis. La surprise fut considérable lorsqu'il débarqua chez lui, deux jours avant l'Indépendance, en annonçant que la semaine suivante ils seraient à Lisbonne. Odette ouvrit les yeux tout grands :

- Pourquoi ?

Orlando s'assit dans un des fauteuils du salon. Il arracha sa cravate, déboutonna sa chemise, puis, dans un geste bizarre chez lui, il ôta ses souliers et posa les pieds sur la table basse :

- Parce que nous sommes en mesure de le faire. Maintenant nous pouvons partir.

Le soir suivant, le couple se rendit à une nouvelle fête d'adieu. Ludo les attendit, lisant, tricotant jusqu'à deux heures du matin. Inquiète, elle alla se coucher. Elle dormit mal. Elle se leva à sept heures, enfila un peignoir, appela sa sœur. Personne ne répondit. Elle eut la certitude qu'une tragédie était arrivée. Elle attendit encore une heure avant de chercher l'agenda des téléphones. Elle appela d'abord les Nunes, le couple qui avait donné la fête la veille. Un des domestiques répondit. La famille était partie à l'aéroport. Oui, monsieur l'ingénieur et son épouse étaient venus à la fête, mais ils n'étaient pas restés longtemps. Il n'avait jamais vu l'ingénieur d'aussi bonne humeur. Ludo le remercia et raccrocha. Elle rouvrit l'agenda. Odette avait barré à l'encre rouge le nom des amis qui avaient quitté Luanda. Il en restait peu. Seuls trois répondirent et aucun n'était au courant de quoi que ce soit. L'un d'eux, professeur de mathématiques au lycée Salvador Correia, promit de téléphoner à un ami policier. Il la rappellerait dès qu'il aurait obtenu une quelconque information.

Des heures passèrent. Des tirs commencèrent. D'abord des coups de feu isolés, puis le crépitement intense de dizaines d'armes automatiques. Le téléphone sonna. Un homme qui lui sembla encore jeune, avec un accent de Lisbonne, de bonne famille, demanda s'il pouvait parler à la sœur de la doutora Odette.

- Que se passe-t-il ?

- Du calme, madame, nous voulons seulement le blé.

- Le blé ?

- Vous savez très bien. Remettez-nous les pierres et je vous donne ma parole d'honneur que nous vous laisserons en paix. Rien ne vous arrivera. Ni à vous ni à votre sœur. Si vous voulez, retournez toutes les deux dans la métropole par le prochain avion.

- Qu'avez-vous fait à Odette et à mon beau-frère ?

- Le vieux s'est comporté de façon irresponsable. Il y a des gens qui confondent stupidité et courage. Je suis un officier de l'armée portugaise et je n'aime pas qu'on essaie de me flouer.

- Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Qu'avez-vous fait à ma sœur ?

- Il nous reste peu de temps. Tout ça peut finir bien ou mal.

- Je ne sais pas ce que vous voulez, je le jure, je ne sais pas...

- Vous voulez revoir votre sœurette ? Restez bien tranquillement chez vous, n'essayez pas de prévenir qui que ce soit. Dès que la situation se calmera un peu, nous passerons chez vous pour chercher les pierres. Vous nous remettez le paquet et nous libérons la doutora Odette.

Après quoi il raccrocha. La nuit était tombée. Des balles traçantes rayaient le ciel. Des explosions secouaient les vitres. Fantôme s'était caché derrière un des canapés. Il gémissait tout bas. Ludo sentit la tête lui tourner, son estomac se soulever. Elle courut dans la salle de bains et vomit dans la cuvette des w-c. Prise de tremblements, elle s'assit par terre. À peine ses forces retrouvées, elle se dirigea vers le bureau d'Orlando où elle n'entrait que tous les cinq jours pour balayer le sol et épousseter. L'ingénieur était très fier de son secrétaire, un meuble solennel, fragile, qu'un antiquaire portugais lui avait vendu. Elle essaya d'ouvrir le premier tiroir. Elle n'y parvint pas. Elle le fendit en trois coups furieux après être allée chercher un marteau. Elle y découvrit une revue pornographique. Elle l'écarta avec dégoût, découvrant dessous une liasse de billets de cent dollars et un revolver. Elle attrapa l'arme des deux mains. Elle en sentit le poids. Elle la caressa. C'était avec ça que les hommes se tuaient. Un instrument dense, sombre, presque vivant. Elle fouilla tout l'appartement. Elle ne trouva rien. Finalement, elle s'étendit sur un des canapés dans le salon et s'endormit. Elle se réveilla en sursaut. Fantôme la tirait par sa jupe. Il grondait. Une brise venue de la mer soulevait mollement les fins rideaux en dentelle. Des étoiles flottaient dans le vide. Le silence amplifiait l'obscurité. Un frémissement de voix montait du corridor. Ludo se leva. Elle marcha pieds nus jusqu'à la porte d'entrée et épia par le judas. Dehors, à proximité des ascenseurs, trois hommes discutaient à voix basse. L'un d'eux tendit le bras vers elle - vers la porte - avec un pied-de-biche :

- Un chien, je suis sûr. J'ai entendu un chien aboyer.

- Qu'est-ce que tu racontes, Minguito ? le réprimanda un type sec, minuscule, vêtu d'un dolman militaire trop large et trop long. Il n'y a personne ici. Les colons se sont tirés. Allez, va. Fracasse-nous cette merde.

Minguito avança. Ludo recula. Elle entendit le coup et, sans réfléchir, elle le rendit, un coup brutal sur le bois, qui la laissa hors d'haleine. Silence. Un cri.

- Qui est là ?

- Allez-vous-en.

Rires. La même voix :

- Il en est resté une ! Comment ça se fait, maman, on vous a oubliée ?

- Allez-vous-en, s'il vous plaît.

- Ouvre la porte, maman. On veut seulement ce qui nous appartient. Vous nous avez volés pendant cinq cents ans. Nous sommes venus chercher ce qui est à nous.

- J'ai une arme. Personne n'entre.

- Madame, gardez donc votre calme. Vous nous donnez les bijoux, un peu de flouze et on s'en va. Nous aussi on a des mères.

- Non, je n'ouvre pas.

- Ok. Minguito, fracasse-nous ça.

Ludo se précipita dans le bureau d'Orlando. Elle empoigna le revolver, avança, visa la porte d'entrée et appuya sur la détente. Elle se souviendrait du moment du coup de feu, jour après jour, pendant les trente-cinq années qui suivraient. Le fracas, la secousse légère de l'arme. La brève douleur dans le poignet.

Que serait devenue sa vie sans cet instant ?

- Aïe, du sang. Maman, tu m'as tué.

- Trinitá ! Mon pote, tu es blessé ?

- Foutez le camp, foutez le camp...

Des tirs dans la rue, tout près. Les tirs attirent les tirs. On lâche une balle dans le ciel et aussitôt des dizaines d'autres la suivront. Dans un pays en état de guerre, il suffit d'une détonation. D'un pot d'échappement défectueux sur une voiture. D'un pétard. De n'importe quoi. Ludo approcha de la porte. Elle vit l'orifice ouvert par la balle. Elle colla l'oreille contre le bois. Elle entendit le halètement sourd du blessé :

- De l'eau, maman. Aidez-moi...

- Je ne peux pas. Je ne peux pas.

- S'il vous plaît, madame. Je suis en train de mourir.

La femme ouvrit la porte, toute tremblante, sans lâcher le revolver. L'assaillant était assis par terre, appuyé contre le mur. Sans sa barbe épaisse, très noire, on l'eût pris pour un enfant. Un petit visage en sueur, de grands yeux qui la fixaient sans rancœur :

- Quelle guigne, quelle guigne, je ne verrai pas l'Indépendance.

- Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès.

- De l'eau, j'ai affreusement soif.

Ludo jeta un regard effrayé dans le couloir.

- Entrez. Je ne peux pas vous laisser ici.

L'homme se traîna à l'intérieur en gémissant. Son ombre resta appuyée contre le mur. Une nuit se détachant d'une autre. Ludo écrasa cette ombre avec ses pieds nus et glissa.

trad.

Geneviève Leibrich

13/02/2014

168

pages

17,00

€

Extraits

Commenter ce livre