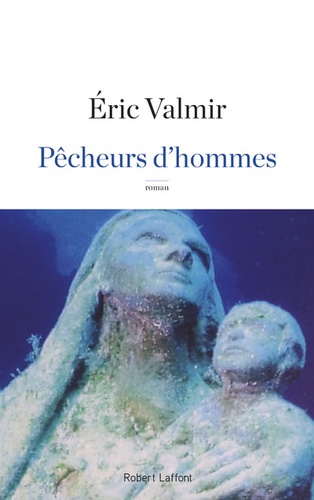

Pêcheurs d'hommes

Eric Valmir

À Franck Gervais

« À Notre Mer qui n'êtes pas aux Cieux, priez pour Nous. »

Erri De Luca

« Tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génésareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une des barques et pria Simon de s'éloigner un peu de la terre ; “avance en eaux profondes et lâchez vos filets pour la pêche” ; et l'ayant fait ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient ; ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les deux barques. La frayeur les avait envahis à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Alors Jésus dit à Simon : “Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras”. »

Luc, 5,1-10

C'est une scène de guerre avec son lot de cadavres à terre et de silhouettes qui slaloment entre les victimes ; les insulaires et les flics s'agitent dans tous les sens. Autant le principe d'une fourmilière obéit à une discipline, autant ici, tout paraît désordonné ; une somme de bonnes intentions qui additionnées les unes aux autres génèrent une confusion générale. On entend les râles, les tréfonds de la douleur. Les blessés sont partout. Des corps agonisants et des housses mortuaires insuffisantes en nombre pour ceux qui ont fini d'agoniser. Les premiers secours sont dispensés à même le béton. Couvertures de survie, gâteaux secs, bouteilles d'eau, tout est bon à récupérer et offrir. Les policiers essaient de coordonner mais il y a trop à faire. S'occuper des survivants, gérer les interventions autour de l'épave, sortir les cadavres de l'eau et au cœur de ce mouvement perpétuel, on distingue une posture immobile, celle de mon père. La tête entre les mains, les pieds dans une flaque de gasoil, il a tout donné et ne bouge plus. Le protocole des gestes à accomplir, ce mélange d'instinct et de technique, il le connaît pourtant par cœur. Saisir les mains des convulsés, plonger dans la terreur d'un regard et y distiller un peu de tranquillité avec ce qu'il faut de douceur, des paroles réconfortantes murmurées dans une langue incompréhensible pour celui qui la reçoit, mais avec les tonalités rassurantes qui rendent le message sensible, universel. En cas de tremblements serrer le corps dans ses bras et déposer un baiser sur le front.

C'est Peppino qui me raconte tout ça. Ce 3 octobre 2013, je n'étais pas là. Je suis arrivé sur l'île le lendemain. Mon avion en retard, une correspondance interminable à l'aéroport de Palerme. Mais à peine débarqué, l'horreur des dernières vingt-quatre heures se respire encore. La tension n'a pas quitté les quais du port. Les images se recomposent dans les récits. Il y a Marco, l'économe des mots – il préfère l'action –, il décrit ce qui s'est passé au large, enfin le large, façon de parler, le bateau a coulé à seulement huit cents mètres de nos côtes. Ce sont les chalutiers qui se sont improvisés premiers secours. Il y a les marins du Angela C qui détaillent leur nuit infernale. Les Africains recouverts de fioul qui glissent des mains, attraper un poignet et ne pas réussir à le retenir. En sauver un pendant qu'un autre coule à pic. Leur hurler de résister et ne pas comprendre la résignation en réponse. Les regarder se laisser mourir, happés par les profondeurs, sans se débattre ni crier, les yeux grands ouverts. Et il y a Peppino, donc, mon ami d'enfance, qui parle trop vite. Il me raconte mon père sur les docks, bras enroulés autour des cadavres, Papa que je retrouve prostré, seul agenouillé, incapable du moindre geste, et surtout pas celui de me tenir contre lui, j'insiste pour l'embrasser, il se raidit, il refuse le contact, mais à écouter Peppino relater les courses effrénées de mon père d'un corps à un autre, je saisis en une seconde tout ce que je n'ai pas compris ces quinze dernières années. À force d'enlacer des Africains en fin de vie, il a associé ce geste à un rituel de mort. Me prendre dans ses bras soulève en lui un sentiment de panique. Son fils va mourir, il préfère me repousser et me passer au scanner de ses yeux tristes. Vérifier que je suis vivant. Tant pis si lui est détruit, parce qu'il l'est, et personne ne l'a soigné. Tenir la main d'un mourant, c'est une balle qui se loge à côté du cœur, une lame qui passe près des tripes, une grenade dégoupillée dans la tête. Je ne peux plus les aider, je ne peux plus, il répète ces mots sans discontinuer. À cet instant-là, c'est lui que je veux secourir. On pourra toujours vanter, comme l'a fait le pape – le pape bon sang, je ne préfère ne plus le citer, il a écrit un communiqué dans lequel il parle de honte, parce que Dieu n'a pas honte de tolérer toute cette horreur peut-être ? – enfin bref, le pape et les autres pourront toujours saluer notre dévouement et notre solidarité à l'égard des naufragés, l'aide qu'on apporte et les soins qu'on prodigue, qui vient à notre chevet ensuite ? Cette douleur qu'on extirpe de nos corps, les lésions de notre âme, on ne peut les confier qu'au souffle du sirocco en espérant qu'il l'emporte, mais le vent ne peut rien pour nous. Il a déjà fort à faire avec la puanteur de l'air. Sur l'île, tout le monde sait que mon père a fini de vivre, pourtant il marche, il mange, on le voit sur son motorino. Sa mort est invisible.

Extraits

Commenter ce livre