ReLIRE et Google Books : “Selon que vous serez puissant ou misérable“

Le Conseil Constitutionnel a validé la Constitutionnalité de la loi portant sur la numérisation des oeuvres indisponibles du XXe siècle. Mais dans leurs commentaires, les Sages laissent passer un point particulièrement épineux, concernant le défaut d'exploitation des oeuvres imprimées. La décision semble en effet accepter, de bonne grâce, que l'éditeur soit pris en flagrant délit de non-commercialisation d'une oeuvre. Et ce, alors qu'il est censé, contractuellement, en assurer l'exploitation. Ce n'est pourtant pas le seul point qui pose problème…

Le 28/02/2014 à 14:40 par Nicolas Gary

Publié le :

28/02/2014 à 14:40

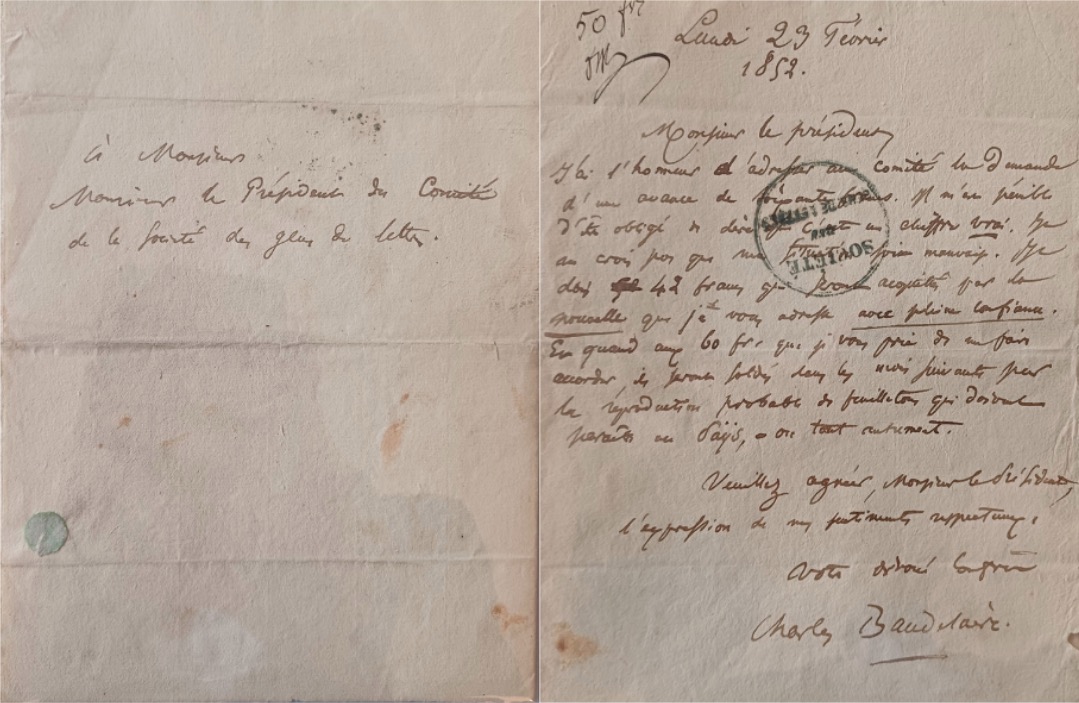

On le sait, la SOFIA a obtenu l'agrément du ministère de la Culture, pour remplir la mission confiée à la société de gestion collective. Conformément à l'article L. 143-3, l'entrée dans ce système de gestion implique, comme le rappellent les Sages que « le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits [SPRD] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture ».

D'ailleurs, dans la loi du 1er mars 2012, il était prévu que plusieurs sociétés de gestion collectives puissent être agréées. Dans les faits, seule la SOFIA aura été acceptée pour cette mission.

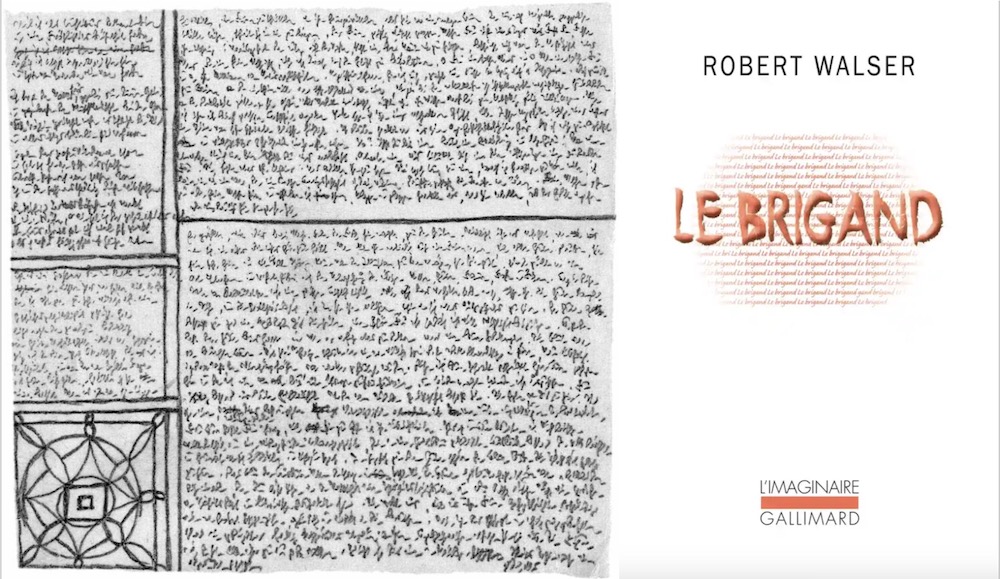

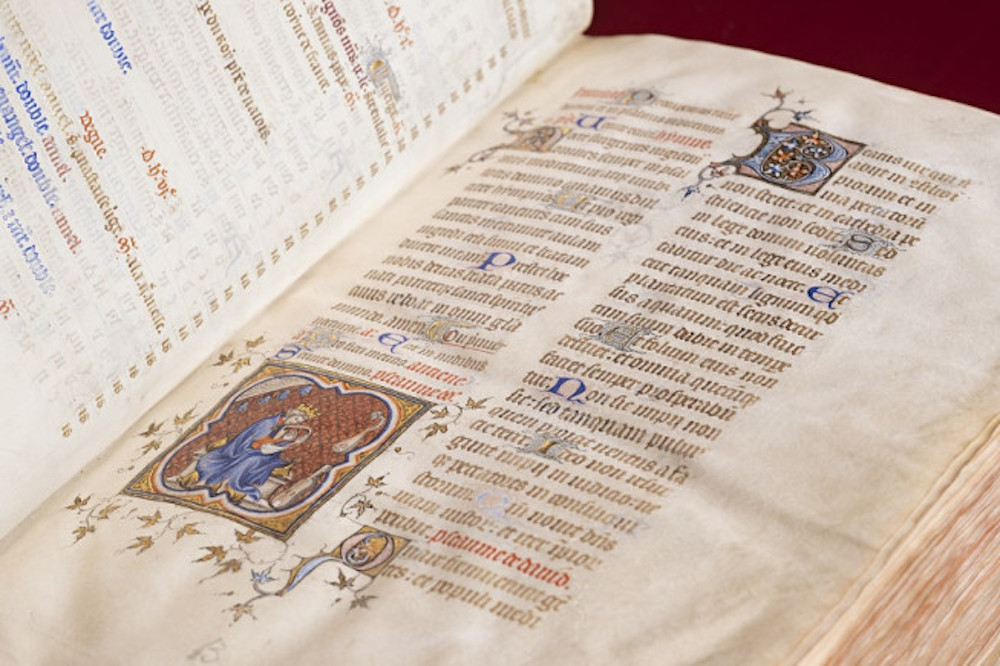

L'un des grands problèmes - pour le dire simplement, le problème majeur - de la loi sur les oeuvres indisponibles concerne l'absence de communication auprès des auteurs et des ayants droit. Les livres qui doivent passer sous les scanners sont établis par liste, et si la prochaine, qui doit intervenir le 21 mars, devrait être un peu mieux ficelée, que celle du 21 mars 2013, reste que les livres y sont intégrés de force - sans l'accord préalable des auteurs, ni ayants droit.

Une fois la liste établie, ces derniers, s'ils ont connaissance du processus, disposent de 6 mois pour faire valoir un droit d'opposition - dans des conditions pas toujours très appréciées. Claude Ponti évoquait « le rapt de certains livres » quand Michèle Kahn nous parlait de « formalités lourdes et humiliantes ».

De la gestion collective 'd'un genre nouveau'

Mais passons. Une fois le délai de 6 mois achevé, les livres entrent ipso facto dans le système de gestion collective. Or, jusqu'à présent, il n'en existait que deux types, « gestion collective, [auxquels] l'éditeur cède ses droits de manière obligatoire (licence légale) ou volontaire (mandat).» (source SNE)

Pour le premier cas, c'est ainsi que fonctionne la SOFIA :

composée à parité d'auteurs et d'éditeurs gère le système de gestion collective obligatoire de la rémunération pour copie privée numérique, instituée par la loi du 17 juin 2001. Elle représente l'écrit au sein de la commission copie privée, chargée de fixer les taux de redevances appliqués aux supports d'enregistrement numériques.

Sofia est aussi en charge de la perception et de la répartition des droits relatifs au droit de prêt en bibliothèque, institués par la loi du 18 juin 2003. Elle opère pour cela en coopération avec le CFC et Dilicom.

Tous les éditeurs peuvent adhérer à la Sofia en justifiant de l'existence de contrats d'édition et ainsi faire apport en gérance des droits de prêt et de rémunération pour copie privée numérique des œuvres publiées dans leurs catalogues.

Mais le Conseil constitutionnel a inventé une nouvelle forme de gestion collective, comme on peut le lire dans les commentaires apportés à la décision.

La gestion collective qu'instaurent les dispositions contestées est donc d'un genre nouveau, ni volontaire puisque les auteurs n'ont pas à adhérer, ni obligatoire puisqu'ils peuvent s'y opposer. Leur adhésion est en quelque sorte présumée.

Et de renvoyer aux articles de M. Emile-Zola-Place, « L'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle : une gestion collective d'un genre nouveau », Legipresse juin 2012 et celui de J.-M. Bruguière, « Gestion collective, Œuvres indisponibles », Propriétés intellectuelles octobre 2012, p. 411.

Présumer de l'adhésion des auteurs, c'est exactement le fondement des critiques déposées contre la loi du 1er mars, depuis les premiers temps. L'Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres l'avait déjà dénoncé, en novembre 2011, considérant que « présumer que les auteurs des œuvres indisponibles, donc ayant un faible succès commercial, souhaitent être diffusés numériquement de façon lucrative plutôt que gratuitement est manifestement abusif ».

"Cette espèce d'arrogance qui fait qu'on vous prend vos livres..."

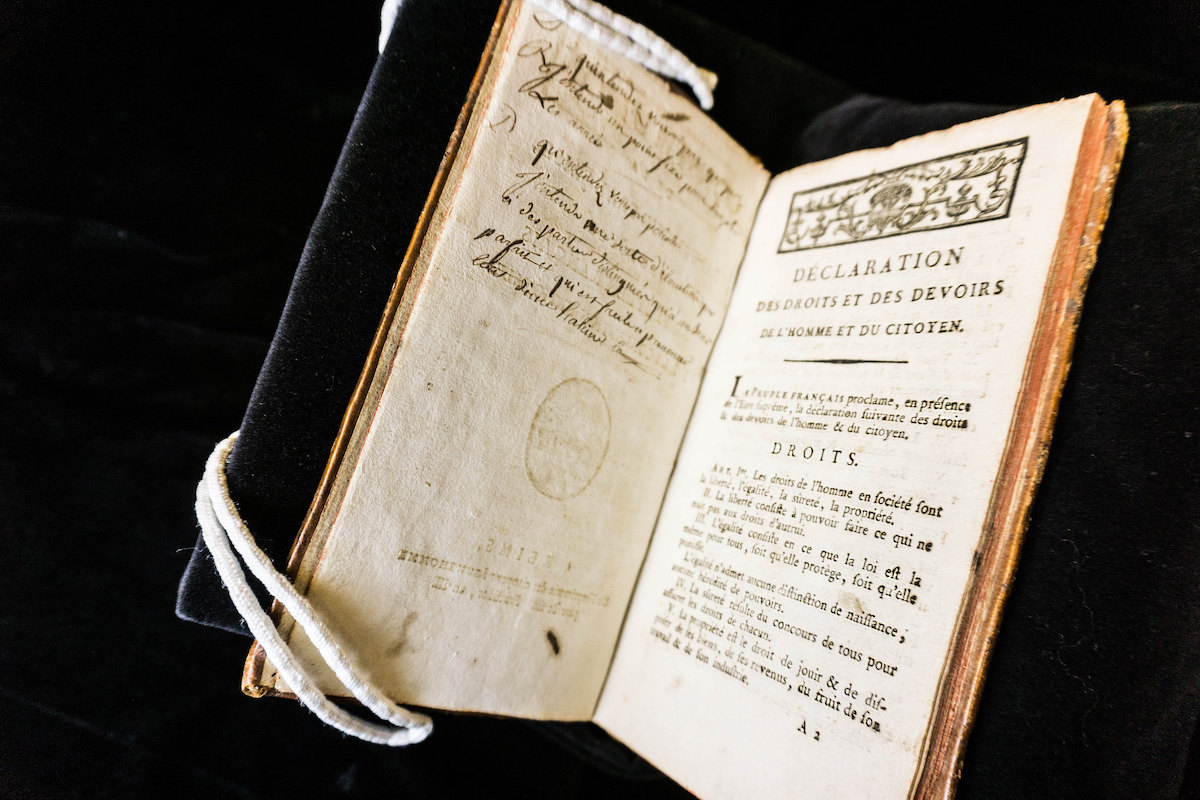

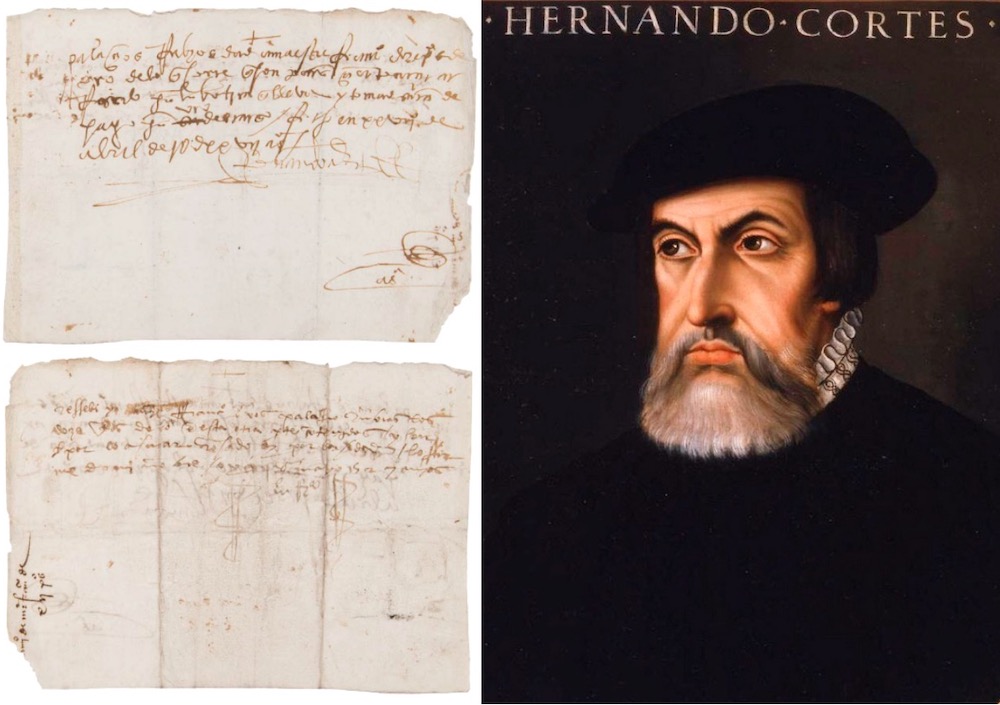

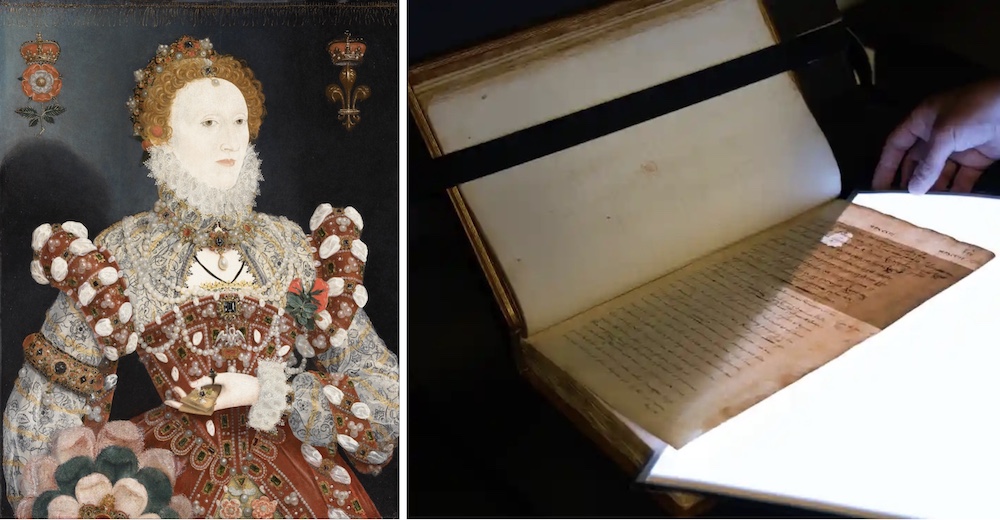

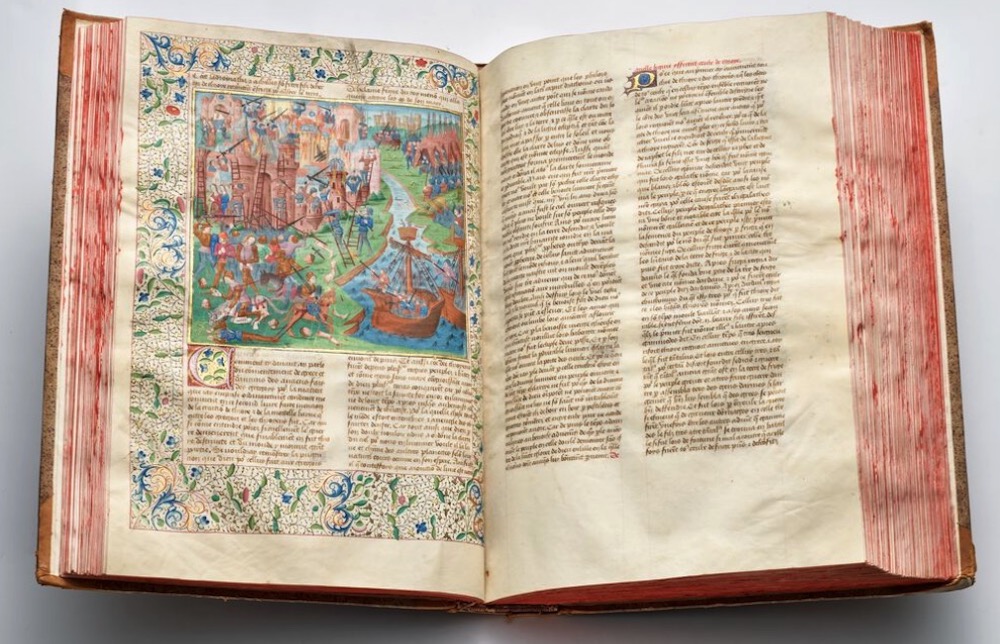

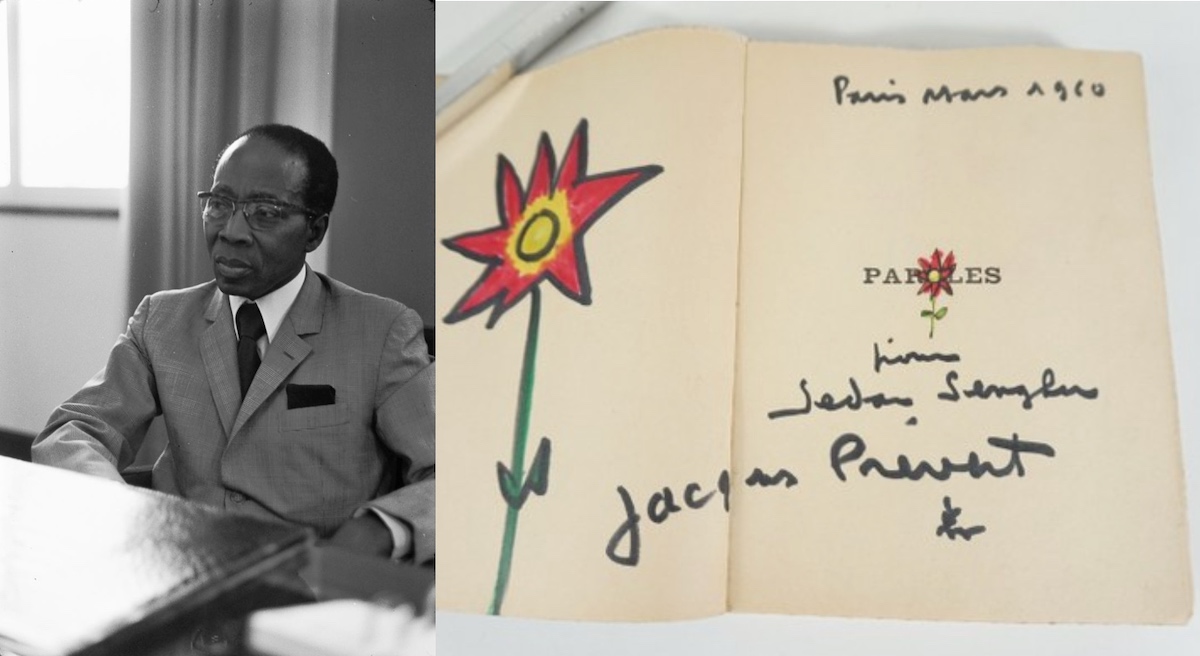

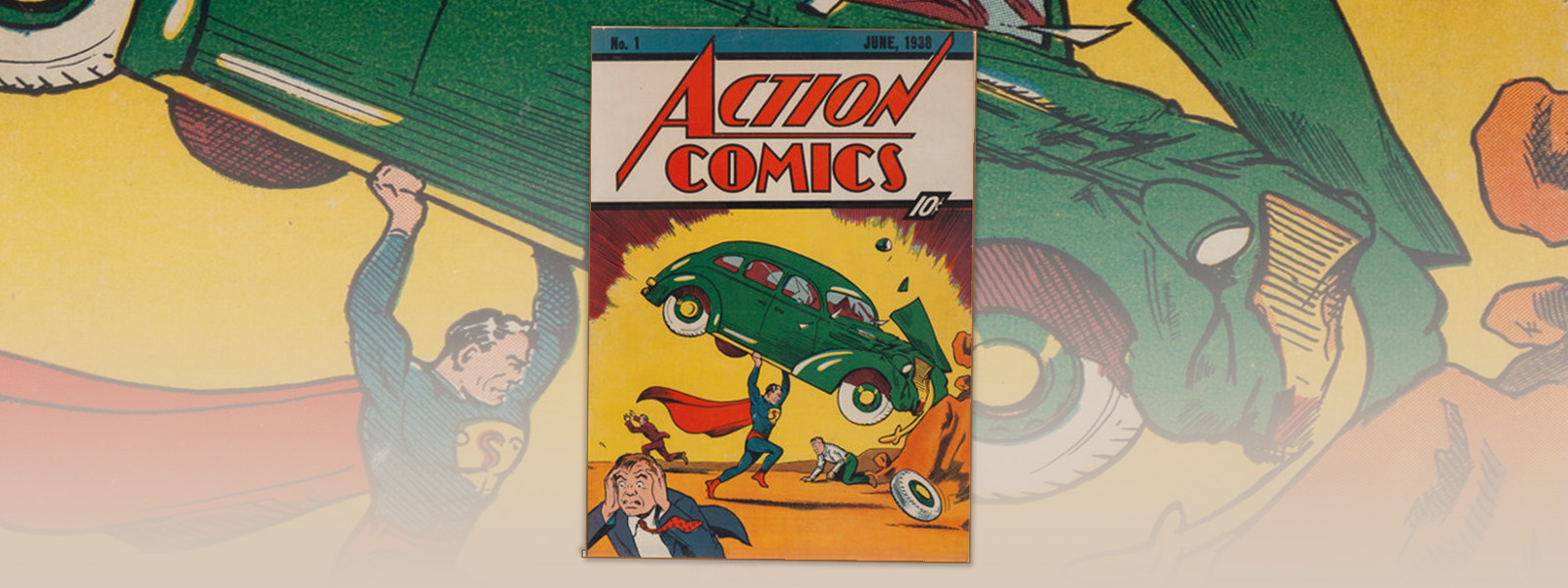

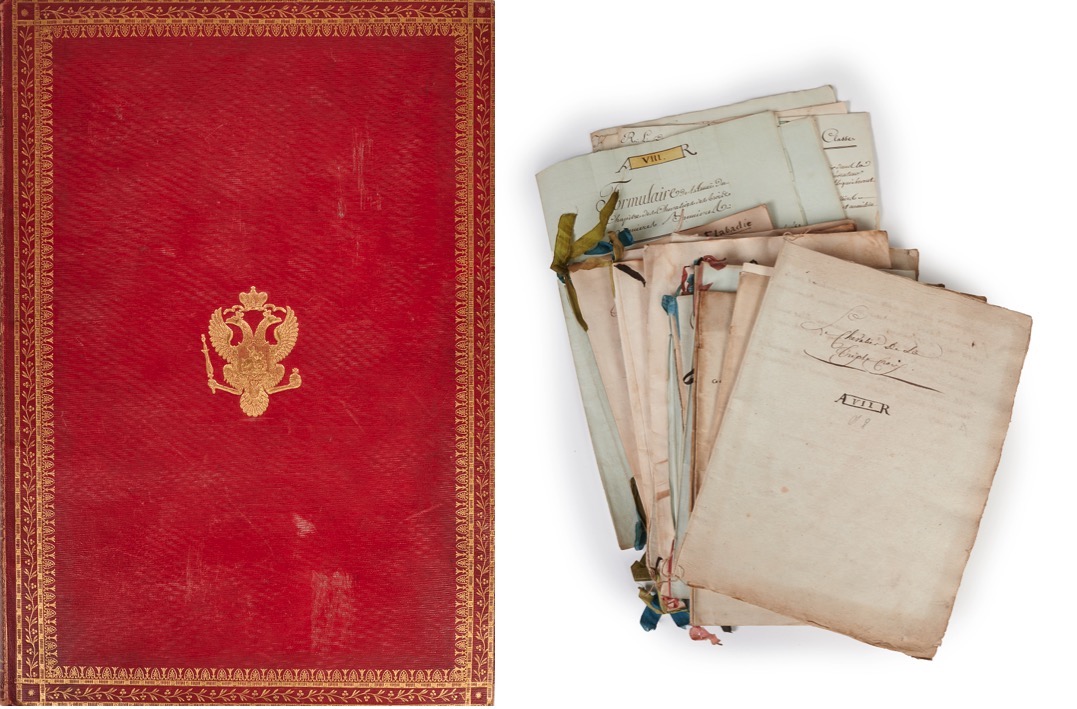

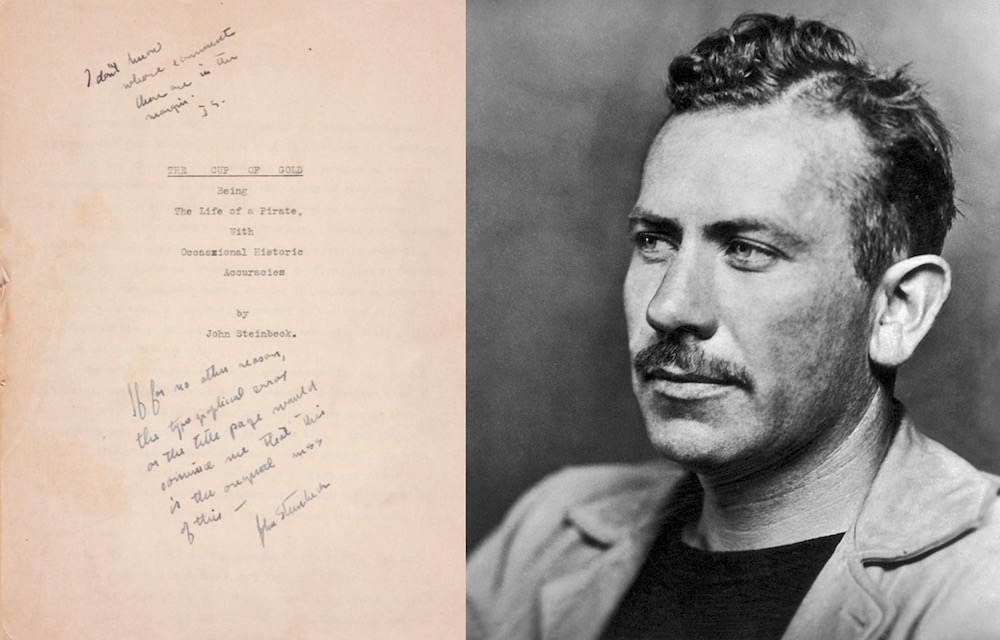

Ici, non seulement le Conseil des Sages valide donc le principe d'opt-out, en évoquant une « adhésion présumée », mais surtout, il met à plat toute la lutte qui avait été opposée à Google Books, qui numérisait des ouvrages, sous droit, sans avoir l'accord des auteurs, ni des ayants droit. De fait, Google Books présumait qu'il avait le droit de numériser, et offrait à l'auteur la possibilité de faire retirer son livre, après la numérisation.

Hervé de la Martinière, PDG du groupe qui avait porté le débat devant les tribunaux, commentait, en septembre 2009 : « Cette espèce d'arrogance qui fait qu'on vous prend vos livres et qu'on les numérise sans vous demander votre avis, ce n'est pas possible. » Qui ne ferait pas le parallèle, dans le cas présent, avec ReLIRE ?

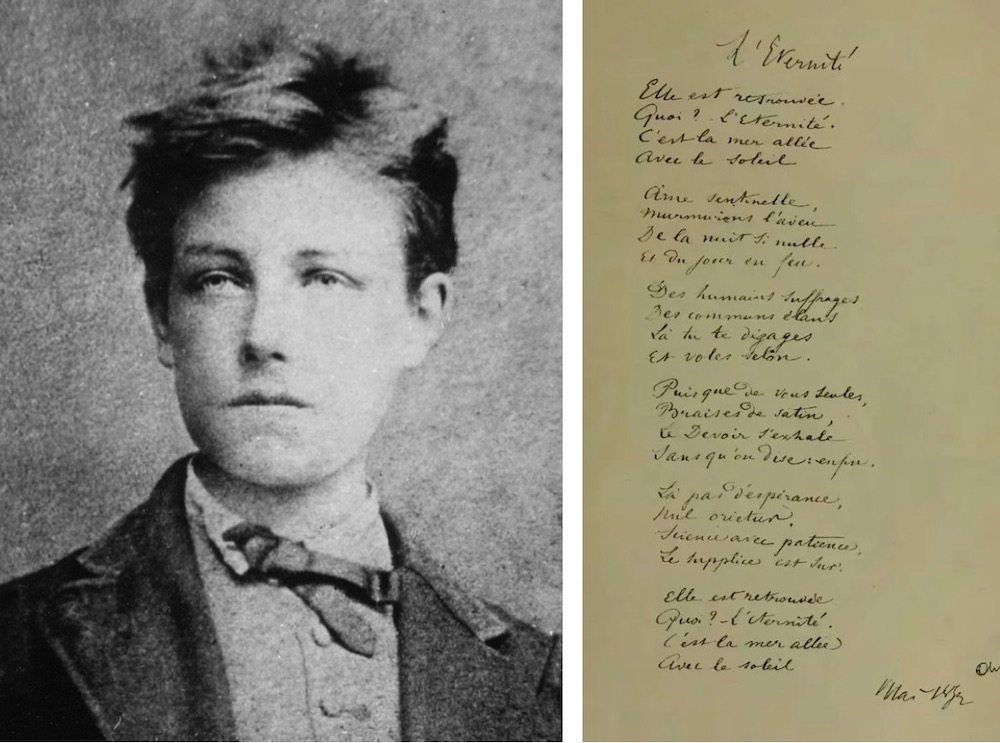

Renvoyons, pour conclure, à cette analyse de Calimaq, datant de décembre 2009, en plein coeur de la tourmente :

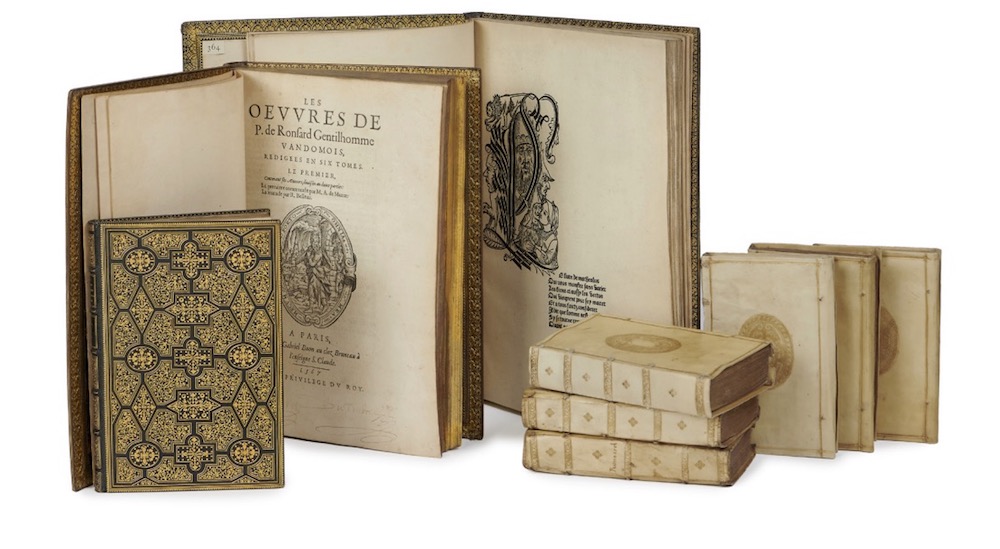

Google avait essayé d'appuyer sur un point qui fait très mal. Il avait tenté d'attaquer la recevabilité même de la requête de La Martinière en montrant que celui-ci ne pouvait pas apporter la preuve d'être détenteur des droits numériques sur les ouvrages en cause. C'était un argument redoutable, car on sait qu'en droit français, il faut que chaque usage fasse l'objet dans le contrat d'édition d'une cession explicite.

Or les contrats qui lient les éditeurs et les auteurs ne prévoient que depuis une période relativement récente de manière explicite la question de l'exploitation numérique des oeuvres. Dès lors, il était difficile à La Martinière d'apporter cette preuve et on pouvait estimer que les droits numériques étaient restés aux auteurs, dont aucun n'était partie en tant que tel au procès.

Le TGI a rejeté cet argument par le biais d'une sorte de pirouette qui en dit très long sur sa conception des rapports entre auteurs et éditeurs et qui me paraît assez inquiétante pour l'avenir :

"en l'absence de revendication de ou des auteurs, la personne morale qui exploite sous son nom une oeuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre, quelque soit sa nature et de sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur"

Il faut donc comprendre que le juge présume, du seul fait de l'existence d'un contrat, que les droits numériques appartiennent aux éditeurs et pour ce faire, il s'appuie sur les clauses générales indiquant que "les auteurs ont cédé leurs droits pour toute utilisation et pour tout procédé actuel ou à venir". Il me semblait qu'il existait un débat très fort sur la validité de telles clauses, dans lequel le juge vient de prendre partie de manière surprenante.

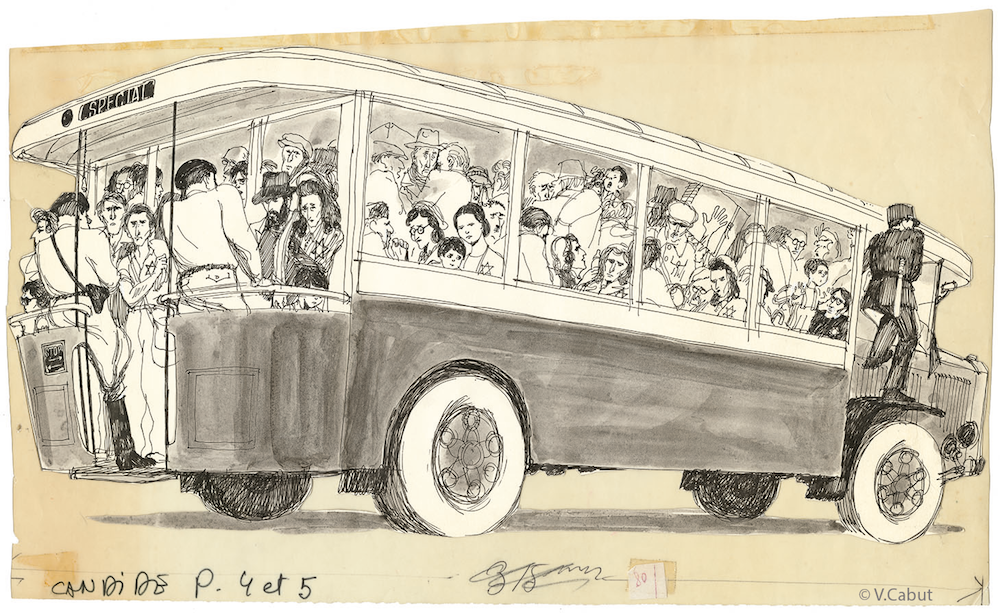

« Je trouve assez croustillant qu'un système rejeté par la justice américaine car trop attentatoire à l'esprit du droit d'auteur soit implanté par la loi au pays de Beaumarchais, nonobstant le fait qu'il provoque un renversement complet du principe de l'autorisation préalable. Les garanties apportées quant aux respect des droits des auteurs sont plus faibles dans le dispositif français qu'elles ne l'étaient dans le Règlement Google », précisait-il à Numerama, deux ans plus tard, en novembre 2011.

L'arrivée d'une gestion collective « d'un genre nouveau », montre bien que, «Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir». La Fontaine parlait à l'époque d'animaux, malades de la peste…

mise à jour 1er mars :

À retrouver, les réactions de la SOFIA, et de son directeur, Christian Roblin, qui revient sur la notion d'adhésion présumée…. « un faux débat, mal posé », nous répond-il. Pourquoi ? « Parce que le concept clef tourne autour de cette notion de ‘mandat légal révocable'. La société de gestion collective se voit confier, par la loi, un mandat, et il ne peut donc être nullement question d'expropriation. Être exproprié, c'est recevoir une indemnisation [NdR : ou pas…] et plus rien. Ici, les auteurs peuvent se retirer de la loi à tout moment. Je le répète depuis les premiers temps, mais cette législation est plus protectrice des intérêts des auteurs que des éditeurs. »

"Plus de contestations possibles sur la constitutionnalité de la loi" (SOFIA)

Mais également le communiqué de la Société des Gens de Lettres pour qui« Il relève, d'une part, que les dispositions contestées poursuivent un but d'intérêt général et, d'autre part, qu'elles ne privent pas les auteurs de la propriété de leurs droits. Elle permettra aux auteurs de décider du devenir de leurs œuvres indisponibles et de profiter, s'ils le souhaitent, des conditions des licences proposées par SOFIA (15 à 20 % du prix de vente, minimum garanti d'un euro par fichier vendu...). »

Numérisation des oeuvres indisponibles 'en toute constitutionnalité'

Le Syndicat national de l'édition n'a pas encore fait connaître son avis. Toutefois, Christine de Mazières, secrétaire générale du Syndicat national de l'édition, contactée par la rédaction, expliquait : « Cette décision vient confirmer ce que nous avons toujours pensé, et en apprenant que la loi était déférée devant le Conseil constitutionnel, nous avions été vivement étonnés. Le projet de cette législation était d'éviter que de grands atours américains ne s'emparent de nos oeuvres. Et l'on pense bien entendu à Google Livres, qui s'en serait servi pour son seul profit. »

Commenter cet article