Sika Fakambi : Une prouesse de traduction et un geste politique

Le Prix Baudelaire lui a été remis le 18 juin et elle vient de recevoir le Prix Laure Bataillon pour sa traduction de Notre quelque part de Nii Ayikwei Parkes. A 38 ans, Sika Fakambi poursuit son chemin entre les langues et les cultures débuté au Bénin, poursuivi en France, Irlande, Australie, Canada, Etats-Unis… des ailleurs où elle se sent « partout chez elle ». Elle partage ici sa réflexion sur cet étonnant roman ghanéen, son parcours de traductrice — un métier qu'elle exerce à l'oreille — et livre quelques clefs de « son quelque part ».

Sika Fakambi © Loic Bertrand-Chichester

En anglais, le livre entremêle plusieurs langues en usage au Ghana, différents registres... Comment avez-vous procédé ?

Je me suis servie des langues que j'entendais enfant au Bénin — le mina, le fon, entre autres, et bien sûr les différents registres de français que l'on peut entendre là-bas — pour transposer ce tissage entre les langues, celle inventée du chasseur Yao Poku, le twi qui émaille le récit, la parole des ancêtres portée par les proverbes, l'anglais « littéraire » du jeune médecin légiste Kayo, le pidgin des policiers d'Accra, ou encore l'anglais administratif de l'inspecteur Donkor.

Ce qui est remarquable, c'est le travail de décentrage opéré par l'auteur, qui est un geste éminemment politique... D'habitude, dans un roman écrit par un auteur africain et édité en Europe, ce sont les termes en langues vernaculaires qui apparaissent en italique. Dans le récit de Yao Poku, ce sont plutôt les termes empruntés à la langue anglaise, décrivant des réalités qui n'existent pas en twi, qui sont en italique — policemans, légisse, chauffeur...

Le jeune médecin légiste Kayo Odamtten, de retour d'Angleterre, maîtrise les différentes langues, mais aussi les codes des diverses cultures…

Kayo incarne à mon sens une sorte d'idéal de cette Afrique jeune qui navigue entre les mondes. Il est un hybride, un « Afropéen ». Comme le dit Nii Parkes, Kayo Odamtten est un jeune homme qui serait capable de s'adresser à la reine d'Angleterre tout aussi respectueusement qu'il s'adresse au vieux chasseur Yao Poku, ce que ne saurait sans doute pas faire un prince de la monarchie d'Angleterre…

L'édition anglaise ne propose aucun glossaire des termes twi (une des nombreuses langues Ghana), ceux-ci n'entravent d'ailleurs en rien la fluidité de la lecture.

En effet, Nii a choisi de ne pas adjoindre de glossaire à l'édition originale. Y a-t-il un glossaire pour expliquer à un lecteur francophone d'Afrique toutes les réalités et termes qui lui seraient étrangers dans un roman de Flaubert, par exemple ? Ne pas écrire avec l'idée d'un lecteur occidental penché par-dessus son épaule, à qui il faudrait « expliquer » le Ghana, est à mon sens une des réussites du roman. Pour l'édition française, un glossaire est tout de même disponible, mais uniquement sur le site de Zulma, pour les lecteurs qui souhaiteraient approfondir.

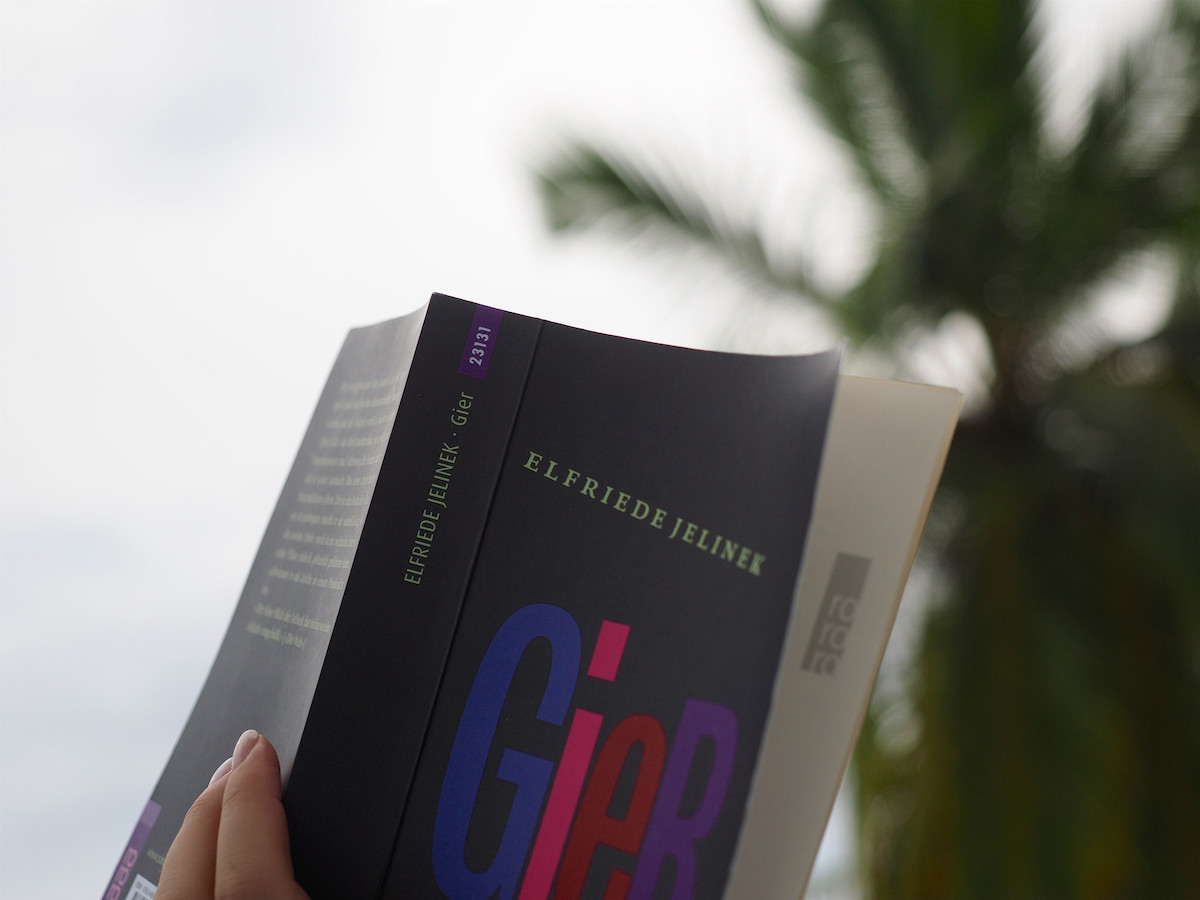

La traduction allemande ne s'attache pas à la question des langues ?

Il semble que non. Nii Parkes m'expliquait n'avoir pas évoqué ces aspects-là avec sa traductrice ou son éditeur allemand. Pour des raisons historiques, la langue allemande n'est sans doute pas pétrie par cette rencontre avec les langues africaines comme peuvent l'être le français et l'anglais. L'édition allemande met en avant le côté polar du roman et, comme l'intrigue policière fonctionne parfaitement, le livre est aussi un grand succès outre-Rhin.

Le livre s'intitule en anglais Tail of the blue bird, Die Spur der Bienenfresser en allemand, d'où vient le titre français « Notre quelque part » ?

Cette expression du chasseur « nous étions à notre quelque part », qui revient souvent dans le récit du chasseur, est comme une parole d'accueil, un geste vers l'Autre, un peu comme on dirait : « Nous, on est là, on est bien… quelle est ton histoire à toi, qui nous arrives d'ailleurs ? » L'expression est un vrai calque du twi, elle est intéressante parce qu'elle fait quelque chose à la langue — tant en anglais qu'en français — et parce qu'elle dit bien la portée du geste littéraire qu'est l'invention de cet idiolecte du chasseur.

En réfléchissant au choix du titre (dans une longue discussion avec Hélène Quiniou), à toute cette question du décentrement à l'œuvre dans le texte, et finalement à cette idée que tout discours humain est forcément inscrit « dans un quelque part » -je pense à toute la réflexion menée par les cultural studies et postcolonial studies, avec Edward Saïd et Stuart Hall, sur ce prétendu « point de vue de nulle part » de la pensée humaniste occidentale, ou à la question des « lieux de la culture » explorée par le penseur Homi Bhabha-, j'ai su assez vite que ce titre donnerait au livre toute son ampleur.

Et il se trouve que l'éditrice, par d'autres voies, s'en était elle-même convaincue…

Comment avez-vous découvert Nii Ayikwei Parkes ?

Je traduisais un texte de Kamau Brathwaite, qui a inventé dans sa poésie ce qu'il appelle une langue nation, travaillée par le vernaculaire, les parlers créoles de la Barbade, mais aussi le spoken word, les rythmes du jazz et du folk… et dont j'ai traduit les poèmes à l'oreille, avant même de les lire (à écouter en fin d'article. Ndr). Au fil de mes recherches, je suis tombée sur une anthologie établie par Nii Ayikwei Parkes à la mémoire de Ken Saro Wiwa (Militant nigérian des droits de l'Homme exécuté en 1995. Ndr), auteur de Sozaboy, a novel written in rotten english (Sozaboy : Pétit Minitaire a été traduit aux éditions Actes Sud par Samuel Millogo et Amadou Bissiri. Ndr). Ma curiosité éveillée, j'ai vu que Nii Ayikwei Parkes était éditeur et poète, je l'ai écouté déclamer ses textes sur Internet, j'ai vu qu'il travaillait aussi à l'écriture d'un roman. Je l'ai contacté. Il m'a envoyé le premier chapitre que j'ai trouvé extraordinaire.

C'est donc vous qui avez contacté des éditeurs ?

Oui, j'ai envoyé la traduction de ce premier chapitre à quelques éditeurs que j'appréciais, Gaïa, Phébus, les Allusifs, Quidam, Attila et Zulma. Mais, comme d'habitude, je n'ai osé reprendre contact avec Zulma qu'un an après l'envoi. En fait, mon courrier s'était perdu. Je l'ai donc renvoyé à la directrice éditoriale Laure Leroy, qui a été intéressée mais souhaitait attendre de voir les prochains livres. Je trouvais cela dommage, j'ai insisté et Laure Leroy a accepté de lire le roman en entier, ce qui l'a convaincue. J'ai mis ensuite un certain temps à le traduire… neuf mois.

Quand avez-vous décidé de vous consacrer à la traduction ?

En fait, si je remonte dans ma mémoire, mes toutes premières traductions auront été les lettres que ma grand-mère paternelle, qui habitait avec nous à Ouidah et parlait la langue mina (ou gen-gbe, une des nombreuses langues parlées dans le Golfe du Bénin. NdR), me dictait parfois à l'intention de mon grand-père maternel français, qui résidait en région parisienne. De courtes missives pour donner des nouvelles de la famille.

Ensuite, mes études en France et mes séjours à l'étranger m'ont assez naturellement orientée vers la littérature et la traduction, avec toujours en filigrane la question de cet « entre-deux ». Je crois que cette quête du troisième lieu m'a conduite à rechercher sans cesse un « ailleurs » où j'avais l'impression de me sentir pleinement moi et chez moi… et qui est devenu la traduction.

Quels sont vos projets à présent ?

Laure Leroy de Zulma m'a proposé deux recueils de nouvelles : des textes d'auteurs contemporains d'Afrique anglophone. J'y travaille en ce moment. C'est tout nouveau pour moi de traduire des textes que je n'ai pas choisis. J'ai aussi en tête l'idée de monter ma maison d'édition un jour, qui sait, parce que j'ai envie que quelque chose se passe autour de cette littérature venue d'Afrique et de la diaspora, faite de langues, d'univers et d'écrivains très divers, lusophones, francophones, anglophones... mais qu'on a peut-être encore un peu tendance à ranger dans la même petite case fourre-tout étiquetée « littérature africaine », sous les tables de librairie…

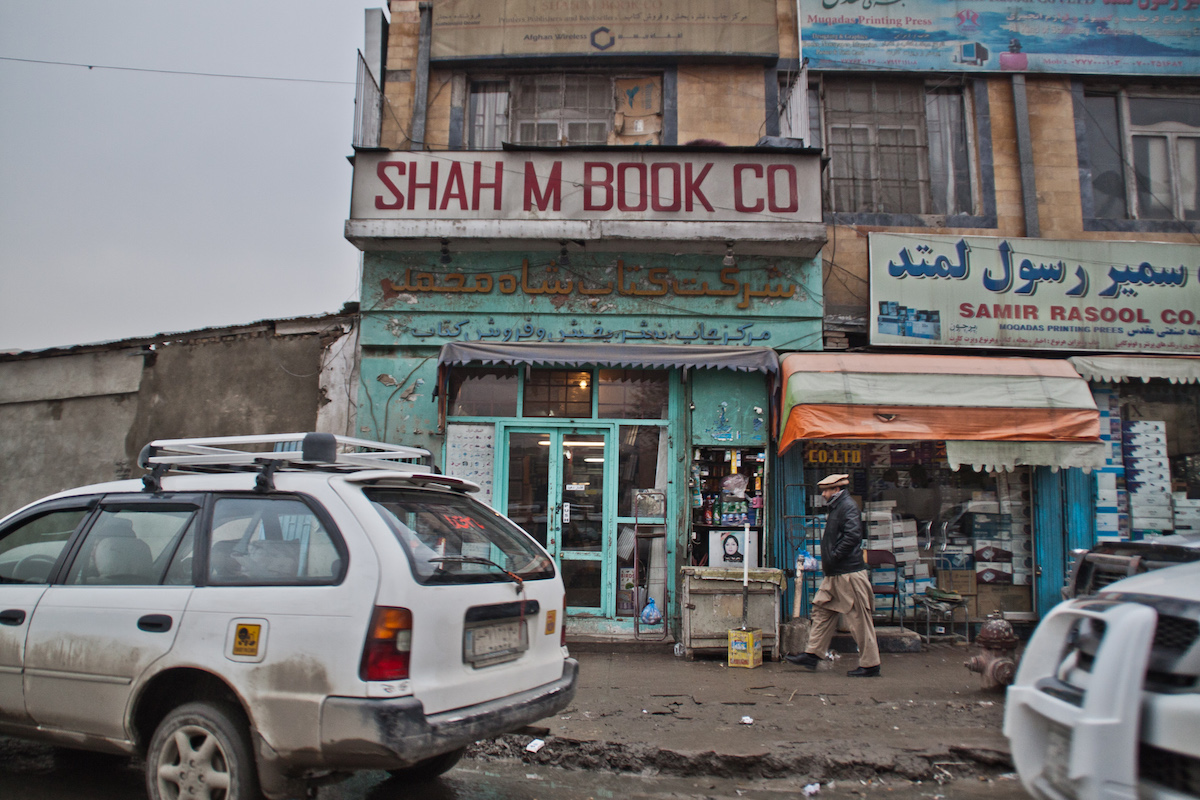

Il y a aussi un travail énorme à accomplir en Afrique de l'Ouest, où les livres sont très difficilement distribués, et beaucoup trop chers. Cela me désole d'apprendre par ma mère que Notre quelque part ne pourra être lu que par ceux à qui je l'enverrai : le livre n'est disponible dans aucune des deux principales librairies de Cotonou !

Nous vous proposons de découvrir le texte Negus lu par son auteur Kamau Brathwaite et sa traduction lue par Sika Fakambi. Leurs deux voix ont été remixées par Célio Paillard et mises en ligne par la revue expérimentale de traduction littéraire RETORS. Sika Fakambi, ainsi que deux des fondatrices de la revue, Sarah Cillaire et Monika Prochniewicz, sont toutes trois élèves de l'Ecole de Traduction Littéraire du CNL, inaugurée en janvier dernier.

Commenter cet article