Livres sacrés en prison : les bibliothèques désarmées, en ressources

Les récents événements terroristes, en France, ont soulevé de nombreuses questions de société : liberté d'expression, éducation, sécurité... Les conditions carcérales du pays ont également été pointées du doigt, puisque deux des trois individus impliqués avaient séjourné derrière les barreaux. On parle de radicalisations islamistes, opérées dans le millieux carcéraux – des mots-clefs particulièrement sensible en cette période...

Le 19/01/2015 à 14:38 par Antoine Oury

Publié le :

19/01/2015 à 14:38

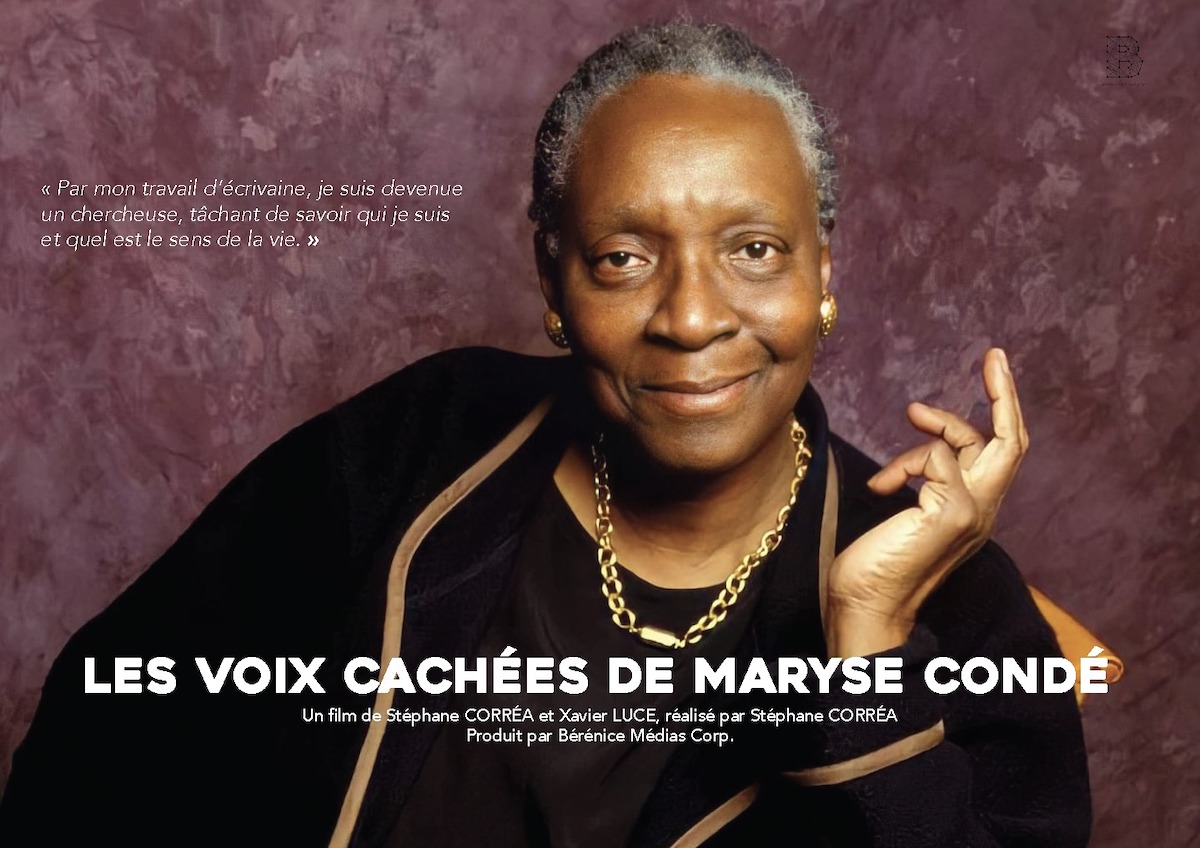

Le centre pénitentiaire sud-francilien (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Leurs noms sont devenus tristement célèbres : les frères Kouachi et Amedy Coulibaly ont perpétré les attentats de la semaine passée, en France, qui ont coûté la vie à 17 personnes. Le parcours d'Amedy Coulibaly, à ce sujet, est particulièrement révélateur : comme le rapporte Le Monde, l'homme, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, avait tourné en 2008 des images pour dénoncer les conditions de détention. À l'aide de quatre détenus, il avait introduit une caméra au sein de la prison, et vendu les images à des journalistes, qui seront diffusées sur LeMonde.fr et France 2.

« La prison, c'est la putain de meilleure école de la criminalité. [...] Là bas, tu prends des années d'expérience. Au début, quand je suis arrivé en détention après avoir fait une connerie, je me disais j'arrête tout. Après le temps passe et je me dis, je nique tout, ils me rendent ouf. Comment vous voulez apprendre la justice avec l'injustice ? » avait témoigné Coulibaly auprès des journalistes, à l'époque.

Des difficultés à exercer sa liberté de culte

Le rapport 2013 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, publié en 2014, avait consacré un long passage sur l'exercice du culte dans les établissements pénitenciers français. En guise d'introduction, il rappelait quelques principes de base, et notamment que « ni le principe de laïcité ni le principe de la liberté de pensée ne s'arrêtent à la porte des lieux de privation de liberté ».

Autrement dit, malgré le principe de laïcité, l'État français est tenu de financer les « services d'aumônerie [...] destinés à assurer le libre exercice des cultes » dans ces lieux (2e alinéa de l'article 2 de la loi de 1905). Les prescriptions alimentaires font partie du culte tout autant que certains objets (livres, chapelets...) ou que l'assistance à des offices, pour autant bien entendu qu'elles sont, elles aussi, conciliables avec le fonctionnement du service public, notamment pour ce qui est de la possibilité de les conserver (pour les objets) ou de les servir (pour les aliments), précise encore le rapport du contrôleur général.

Le 24 mars 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté alertait le gouvernement avec la publication d'un avis sur cette question, qui relevait différents points entravant la liberté de culte :

- une méconnaissance des religions par le personnel pénitentiaire, entraînant des prises de décision arbitraires quant à la détermination des objets qui peuvent être considérés comme religieux ;

- un manque persistant d'aumôniers musulmans ayant parfois pour conséquence l'auto-désignation d'un imam parmi les personnes détenues, pouvant être reconnu par ses coreligionnaires davantage en raison de ses positions radicales qu'en raison de sa connaissance de la religion ;

- mais également de grandes difficultés à trouver des aumôniers chrétiens de confession orthodoxe ou arménienne ;

- une quasi-impossibilité pour une personne détenue de religion juive de pratiquer en prison notamment en termes de règles alimentaires, mais également par crainte de représailles de la part de codétenus ;

- des lieux de culte où le calme et la confidentialité ne sont pas assurés.

Ce même avis signalait également que les ouvrages « nécessaires à la vie spirituelle » devaient « pouvoir être introduits, selon les voies prévues par le code de procédure pénale, notamment par les aumôniers, sans qu'il y ait lieu, en détention de faire la distinction entre ouvrages brochés et reliés ». Ces mêmes ouvrages, souligne le code de procédure pénale, peuvent être conservés par les personnes détenues.

Les bibliothèques, dépourvues de ressources

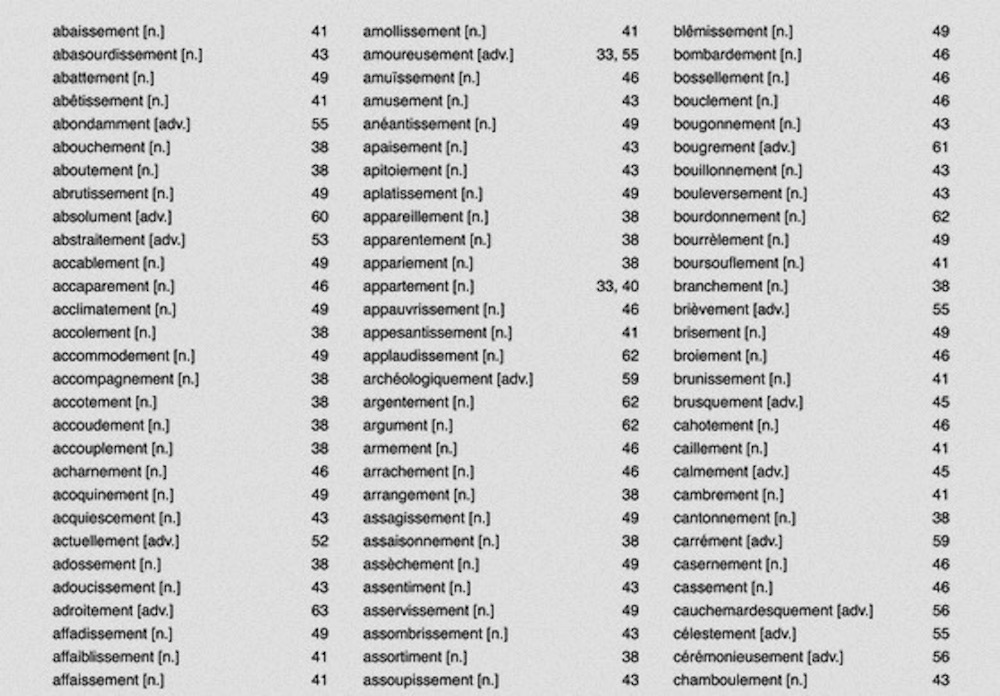

Les bibliothèques des prisons et des maisons d'arrêt sont censées disposer d'au moins un exemplaire des différents textes (Bible, Coran, Torah, principalement), mais elles sont confrontées à une demande très forte pour les textes liés au Coran, ainsi qu'à un phénomène consécutif de vol, pour « s'assurer » la consultation de l'exemplaire.

« Ce qui est lié au Coran (le livre, les commentaires de sourate ou de verset, la biographie du prophète, etc.) disparaît très rapidement des rayons de la bibliothèque. Ce qui a pour conséquence, en effet, des réclamations régulières auxquelles il est difficile de répondre en raison d'un budget d'acquisition limité et de la récurrence du phénomène », témoigne Marianne Terrusse, bibliothécaire chargée de la commission bibliothèques et médiathèques en milieu pénitentiaire de l'Association des Bibliothécaires de France.

(Spiterman, CC BY-ND 2.0)

Une personne détenue ne pouvant accéder à un exemplaire d'un livre sacré auprès de la bibliothèque peut se tourner vers les représentants des cultes, comme le précise le code de procédure pénale. « Les détenus n'ont pas de problème pour récupérer les livres sacrés, soit en payant, soit en ne payant pas », note toutefois un bibliothécaire, mais, au sein de la bibliothèque, « tout ce qui a un rapport à l'islam est capté dans les jours qui suivent, comme les dictionnaires ou les codes pénaux ».

Si différents moyens de se procurer un livre sacré existent, les bibliothèques sont vite dépourvues : les budgets d'acquisition, extrêmement limités (« 3000 €, c'est déjà pas mal ») ne permettent pas de remplacer les exemplaires disparus.

La radicalisation en prison, cas isolé a priori

Pour Chérif Kouachi, un des deux terroristes s'étant lancé dans l'attentat contre Charlie Hebdo, la prison a toutefois joué un rôle non négligeable dans un processus de radicalisation. Dès 2003, lui et son frère tombent sous l'influence d'un imam autoproclamé de leur quartier, mais c'est à l'occasion d'une détention provisoire, de janvier 2005 à octobre 2006, encore à Fleury-Mérogis, que Chérif Kouachi rencontre son « guide spirituel ». Djamel Beghal, dit Abou Hamza, activiste du mouvement Al Takfir Wal Hijra (ATWH anathème et exil) condamné pour un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris, rappelle Le Parisien.

Les détenus peuvent donc toujours se tourner vers les aumôniers et responsables religieux liés au lieu de privation de liberté, y compris des Témoins de Jéhovah, depuis 2014. Les responsables religieux disposent d'un « agrément de l'administration pénitentiaire, et bénéficient d'un défraiement, par leur administration de tutelle. Mais, au niveau national, les aumôniers musulmans sont les plus difficiles à former et à recruter : des imams, il en manque pas mal », reconnaît Olwen Lesourd, directeur de l'association Lire C'est Vivre, qui œuvre pour le développement du livre et de la lecture en milieu carcéral, essentiellement à Fleury Mérogis, plus importante prison d'Europe.

Les détenus musulmans devront ainsi régulièrement se tourner vers les imams, qui fournissent des documents en français, ou en arabe, en se portant garants du contenu. Des exemplaires du Coran peuvent également être envoyés depuis l'extérieur (ils sont alors « cantinés »), mais tout document en arabe est refusé, son contenu ne pouvant être contrôlé. Les ouvrages acceptés, au niveau matériel, correspondent évidemment à des règles de sécurité bien précises.

Néanmoins, on constate des « tours de passe-passe ». Autrement dit, des entrées clandestines au sein de la bibliothèque, suite à un cantinage ou à une entrée illicite via une visite au parloir, qui permettent de faire circuler des exemplaires du Coran, en français ou en arabe. Si l'un de ces ouvrages est découvert, les réactions différent, du pilonnage systématique à la remise dans les casiers du détenu (s'il est identifié), en passant par la traduction : « Il m'est arrivé de trouver dans les rayons des livres en arabe, dans ce cas je les sors de la maison d'arrêt et les montre à mes collègues bibliothécaires musulmans et lisant l'arabe. Je me fie à leur avis pour les remettre ou non dans le circuit de la bibliothèque. »

Chaque jour, et pas seulement pour des livresr religieux, les professionnels peuvent se retrouver à trancher, entre sécurité et libertés individuelles, parfois pour des DVD ou des CD entrés de manière inconnue dans l'enceinte de la prison.

Certains professionnels s'attendent à ce que les règles de sécurité au quotidien soient renforcées dans les établissements, suite aux événements, mais les professionnels précisent qu'ils ne sont pas forcément « en réaction par rapport aux événements récents en France », et que les règles effectives n'ont pas changé, pour le moment. De plus, « ce que font les gens des documents mis à leur disposition ne nous regarde pas », soulignent de nombreux professionnels.

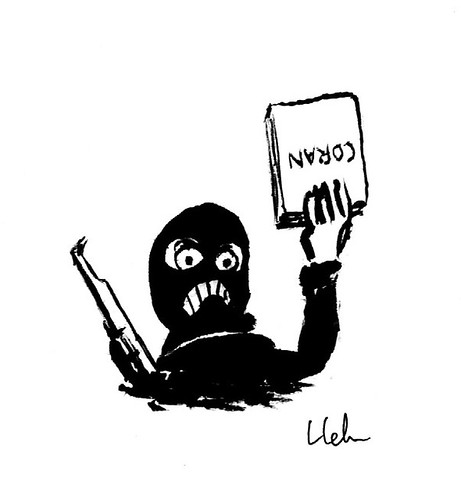

Dessin de Louis Loche, du CESAN (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les disparitions d'ouvrages, l'absence de remplacement et l'arrivée de documents non identifiés au sein de la prison peuvent conduire à la création de groupes communautaires, reconnaissent les professionnels, tout en assurant que ce type de comportement n'est pas la règle. « L'incarcération et l'isolement mènent à l'évasion par la spiritualité ou la philosophie de vie... Il y a aussi un aspect "famille", qui permet à un détenu qui vient d'arriver d'être protégé. Cela ne signifie pas forcément que sa foi va résister à la sortie de prison », explique Olwen Lesourd.

Néanmoins, la possession d'un Coran en arabe, souvent préféré par les adeptes de la religion musulmane, « permet de faire du biz [du commerce, NdR] ou d'avoir un redevable [de faire pression sur un autre détenu, NdR]. L'inéluctable conséquence de tout ça c'est que les détenus sont alors à la merci de ceux qui l'interprètent à leur façon, car ils savent lire l'arabe », témoigne un ancien bibliothécaire en milieu carcéral, sous couvert d'anonymat.

Voir la bibliothèque comme une priorité

Le mardi 13 janvier 2015, Manuel Valls a dévoilé une série de mesures pour lutter contre le terrorisme, dont la création de « quartiers spécifiques » en prison pour garder à l'isolement les détenus jihadistes, pour la fin 2015. Mais le Premier ministre n'a pas évoqué les cas de la liberté de culte et de l'accès aux documents, quels qu'ils soient, au sein des prisons françaises. L'administration pénitentiaire, qu'il a été impossible de joindre pour la rédaction de cet article, est plus que mobilisée ces derniers jours.

La question fondamentale à poser semble pourtant être celle de l'éducation et de l'accès à la culture au sein des lieux de privation de liberté. La sensation de ne pouvoir exercer dans de bonnes conditions sa liberté de culte dans un établissement carcéral peut renforcer le ressentiment, et à la limite conduire aux mêmes effets qu'une radicalisation.

Les bibliothèques des prisons ne disposent « quasiment pas de budget de fonctionnement », et ceux d'acquisition sont donc tout aussi réduits. Le Centre National du Livre (CNL) attribue régulièrement des aides, sur dossier, pour soutenir des projets thématiques au sein des établissements. En 2013, le CNL a reçu 17 demandes, conduisant à 16 aides allouées pour un total de 46 250 €, dont 1 aide à la constitution de premier fonds d'un montant de 4 060 € et 15 aides à projets thématiques pour un montant total de 42 190 €. En 2014, le Centre a reçu 18 demandes, 18 aides pour un total de 54 390 €, portant uniquement sur des projets thématiques, 5,2 % (en valeur) du soutien du CNL aux bibliothèques.

Pour rappel, les ouvrages achetés avec les aides du CNL sont obligatoirement en langue française. Mais choisir une thématique en rapport avec les manques du fonds permet aux bibliothèques de se munir en ouvrages : « Sans ces aides, il est impossible d'avoir une politique documentaire, et même avec, cela reste très difficile », souligne Olwen Lesourd, qui a choisi la photographie contemporaine et l'histoire des religions comme thèmes pour son dossier 2014.

Les aides aux établissements pénitentiaires ont augmenté de 17,6 %, en valeur, entre 2013 et 2014. La ministre de la Culture Aurélie Filippetti, en mars 2014, avait annoncé une aide renforcée à ces établissements aux finances en désuétude. Elle avait expliqué que le CNL allait réorienter une enveloppe d'un million € vers les personnes empêchées de lire, qu'elles soient handicapées, ou en prison. Le Centre National du Livre va prochainement assouplir ses critères d'attribution pour les aides, et a convoqué les principaux acteurs du livre en prison pour des rendez-vous la semaine prochaine.

Commenter cet article