Normandie : la Tapisserie de Bayeux, une BD datée du XIe siècle

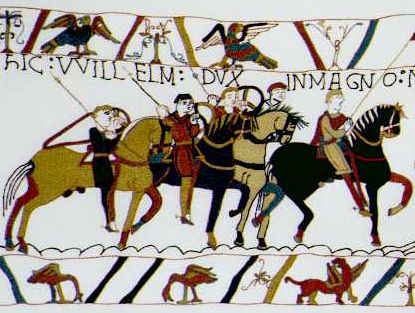

La plus ancienne BD au monde serait la Tapisserie de Bayeux qui, sur près de 70 mètres, célèbre la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, avec force vaisseaux, chevaux et scènes de batailles entre Normands et Saxons. Réalisée vers 1070, cette première BD franchit ensuite les dix siècles suivants la tête haute pour arriver pratiquement indemne jusqu'à nous.

Un chef-d'œuvre des années 1070

Les spécialistes du sujet sont partagés sur le lieu de fabrication de la tapisserie… qui est d'ailleurs une broderie. Aurait-elle été fabriquée à Bayeux, en Normandie, ou bien en Angleterre ? Aurait-elle été brodée par la reine Mathilde elle-même, épouse de Guillaume le Conquérant ? Aurait-elle été brodée par ses dames de compagnie ? Aurait-elle été brodée par un atelier spécialisé anglais (à Winchester ou Cantorbéry, dans le Kent) ou français (à Saumur ou tout simplement Bayeux) ?

Qui a eu l'idée d'une telle œuvre, et pour quel usage ? La tapisserie pourrait avoir été commanditée par Odon, évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume. La tapisserie ornerait la nouvelle cathédrale de Bayeux, consacrée en juillet 1077, pour conter les exploits de Guillaume à ses sujets, dont peu savent lire. Odon a lui-même participé à la bataille, muni d'un bâton au lieu d'une épée, étant donné son statut ecclésiastique.

Quelle est l'histoire, précisément ? Sur quelque 70 mètres, la tapisserie relate en détail les préparatifs de la conquête de l'Angleterre (entre 1064 et 1066), le débarquement des troupes normandes et françaises en Angleterre (les 27 et 28 septembre 1066) et enfin la bataille de Hastings (le 14 octobre 1066). La France étant à l'époque une nation voisine, les Français viennent soutenir les Normands contre les Anglais, par solidarité entre voisins.

Cette mémorable bataille permet à Guillaume de vaincre Harold, autre prétendant au trône, et de remporter le trône d'Angleterre. Suite à quoi l'Angleterre est annexée à la Normandie et ne retrouvera son indépendance qu'au milieu du XIIe siècle. Quant à la Normandie, après la période faste du royaume anglo-normand, elle sera annexée à la France au début du XIIIe siècle, suite aux dissensions internes entre les descendants de Guillaume, qui affaiblissent la région et font le bonheur des Francs.

Au fil des siècles

La tapisserie de Bayeux poursuit fièrement sa mission au fil des siècles, en continuant de propager les exploits de Guillaume auprès des nouvelles générations. Selon l'inventaire des biens de la cathédrale de Bayeux dressé en 1476, la tapisserie est suspendue tout autour de la nef pendant quelques jours chaque été.

Un siècle plus tard, elle échappe à une troupe de Huguenots qui met à sac la cathédrale en 1562, grâce à la présence d'esprit du clergé de l'époque.

Mais elle a moins de chance à la Révolution française, comme raconté par Wikipédia : « En 1792, la France étant menacée d'invasion, des troupes furent levées. Au moment du départ du contingent de Bayeux, on s'avisa qu'un des chariots chargés de l'approvisionnement n'avait pas de bâche. Un participant zélé proposa de découper la tapisserie conservée à la cathédrale pour couvrir le chariot. Prévenu tardivement, le commissaire de police, Lambert Léonard Leforestier, arriva cependant juste à temps pour empêcher cet usage. » Malgré cela, il manque à ce jour la fin de la tapisserie, à savoir le couronnement de Guillaume en tant que roi d'Angleterre, d'après les spécialistes du sujet.

Comme tant d'autres trésors, la tapisserie devient un bien national issu des confiscations de 1790 (et c'est toujours le cas en 2013). Son renom dépasse désormais l'échelon local puis régional pour susciter l'admiration générale, notamment lors de son exposition à Paris en 1803 à la requête de Napoléon. L'enthousiasme est tel que les Parisiens la gardent de nombreux mois avant de la rendre à la ville de Bayeux. Quelques décennies plus tard, elle est à nouveau cachée pendant la guerre franco-prussienne de 1870 puis, beaucoup plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui meurtrit durement cette région proche des plages du débarquement.

La tapisserie est maintenant exposée dans un musée qui lui est dédié. Logiquement dénommé Centre Guillaume le Conquérant, il est ouvert 360 jours par an pour accueillir les visiteurs qui affluent des quatre coins du monde. En 2007, nouvelle étape dans sa renommée désormais mondiale, la tapisserie est classée au registre Mémoire du monde de l'UNESCO.

Une fresque historique de 68,30 mètres

Techniquement parlant, on a 58 scènes (numérotées a posteriori) sur une bande longue de 68,30 mètres et large de 50 centimètres, avec 626 personnages, 202 chevaux et mulets, 55 chiens et 505 créatures mythologiques (oiseaux et dragons, entre autres). On a aussi 37 châteaux et autres édifices (y compris le Mont-Saint-Michel), 41 navires et 49 arbres, preuve que la nature n'est pas oubliée. Mais, dans ce cas précis, les arbres servent surtout à séparer les scènes les unes des autres pour plus de clarté.

La bande principale (33 à 34 cm de hauteur) est encadrée en haut et en bas de deux bordures historiées (7 à 8 cm de hauteur), composées de motifs animaliers et végétaux. On y voit par exemple la scène du corbeau et du renard, fable d'Ésope reprise beaucoup plus tard par le grand La Fontaine. On y trouve tout un bestiaire (coqs, paons, béliers, cerfs, ours, poissons, lions, chameaux) doublé d'animaux mythologiques (centaures, dragons, oiseaux fabuleux), bestiaire également présent dans les chapiteaux romans des églises de la région et d'ailleurs.

Outre les motifs animaliers et végétaux, les bordures offrent des scènes de la vie quotidienne, comme la chasse des oiseaux à la fronde ou les labours avec semailles et hersage puis, plus avant dans la tapisserie, des scènes de bataille secondaires venues compléter les scènes de bataille principales.

Quelque deux mille mots en latin sont disposés sous forme linéaire (et non sous forme de bulles) pour nous éclairer sur les péripéties de cette histoire vraie, quoique probablement légèrement enjolivée en faveur de Guillaume pour justifier la conquête de l'Angleterre auprès des masses, preuve que la propagande politique ne date pas d'hier, même si les techniques ont changé.

Le tout représente 1.587 sujets variés brodés de laines de dix teintes naturelles (rouge, marron, beige, vert foncé, vert moyen, vert bronze, bleu noir, bleu profond, bleu moyen, jaune moutarde), obtenues à base de piments naturels (pastel, garance, gaude). Le point utilisé sur cette toile de lin bis est bien évidemment le point de Bayeux, dont nous esquiverons ici la description complète, expliquée par ailleurs dans des manuels de broderie.

Comment tout cela tient-il ensemble ? Neuf panneaux de toile identique - mais de longueur inégale - sont assemblés les uns aux autres par de fines coutures (d'aucuns parleraient de surfilage). Beaucoup plus tard, entre le XVe et le XVIIe siècle (impossible d'être plus précis), la tapisserie est doublée d'une seconde toile de lin, pour résister au poids des ans, avec une nouvelle opération de doublage faite au 19e siècle. L'ensemble pèse maintenant 350 kilos, si bien que la tapisserie serait non seulement la BD la plus ancienne, mais aussi la plus lourde du monde. On note 518 réparations différentes réalisées à diverses époques, l'essentiel de la restauration se situant après 1860, avec des laines de restauration teintées cette fois avec des colorants de synthèse.

Les technologies au XIe siècle

En tant que témoin de son époque, la tapisserie nous apprend moult choses sur les techniques du XIe siècle : architecture civile et militaire, équipement militaire, navigation ou pratiques agricoles, entre autres. On apprend par exemple à quoi ressemblent les châteaux, y compris celui de Westminster, avec des terrassiers à l'œuvre en direct. La même remarque vaut pour les bateaux puisque les charpentiers construisent sous nos yeux la flotte qui permettra aux Normands d'envahir l'Angleterre.

On apprend aussi que, en temps de paix, les comtes, ducs et rois chevauchent sans armement, accompagnés de leur meute de chiens de chasse. Lorsqu'ils ne sont pas à cheval, faucon au poing, ils sont assis sur des sièges décorés et ornés de coussins, entourés de leurs vassaux, pour recevoir les messagers et délibérer de l'avenir du pays. Ils dînent à table, usant de couteaux, bols, coupes, pichets, plats et cornes à boire, et n'arrachent donc plus la viande à pleines mains ou à pleines dents comme certains de leurs ancêtres vikings au IXe siècle. Les cuisiniers ont préparé des mets rôtis ou bouillis à base d'aliments protéinés (porc, bœuf, mouton, volaille, poisson). Le tout est bien entendu arrosé de vin local puisque la Normandie médiévale produisait du vin avant de produire du cidre.

On apprend aussi que, en temps de paix, les comtes, ducs et rois chevauchent sans armement, accompagnés de leur meute de chiens de chasse. Lorsqu'ils ne sont pas à cheval, faucon au poing, ils sont assis sur des sièges décorés et ornés de coussins, entourés de leurs vassaux, pour recevoir les messagers et délibérer de l'avenir du pays. Ils dînent à table, usant de couteaux, bols, coupes, pichets, plats et cornes à boire, et n'arrachent donc plus la viande à pleines mains ou à pleines dents comme certains de leurs ancêtres vikings au IXe siècle. Les cuisiniers ont préparé des mets rôtis ou bouillis à base d'aliments protéinés (porc, bœuf, mouton, volaille, poisson). Le tout est bien entendu arrosé de vin local puisque la Normandie médiévale produisait du vin avant de produire du cidre.

On apprend encore que les soldats portent des broignes (vêtement de défense protégeant le thorax) ou des cottes de mailles, que leurs boucliers sont ornés de signes distinctifs et qu'ils se battent à main nue - et non gantés - avec diverses armes (haches, masses, lances, épées, arcs). Bien avant l'époque des Beatles, la coupe de cheveux permet de distinguer les Anglais de leurs compatriotes outre-Manche. Les Anglais ont les cheveux courts sur tout le crâne et portent des moustaches alors que les Normands et les Français ont la nuque et le bas du crâne rasés.

Nombre de spécialistes se sont penchés sur la tapisserie pour étudier les techniques de combat de l'époque, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas ici. Notons seulement que, contrairement à notre époque contemporaine, le chef est en première ligne devant son armée, en prenant tous les risques, et ne se réfugie pas frileusement dans un bunker derrière une flopée de gadgets high-tech en attendant que ses troupes se fassent trucider.

Détail touchant, on voit aussi la comète de Halley, qui est effectivement passée dans les cieux anglais à la fin d'avril 1066. La comète de Halley sert également de prélude à la version animée de la tapisserie réalisée en 2009, soit près de dix siècles plus tard, par David Newton, un mariage vraiment réussi entre médiéval et numérique tout en étant fidèle à la version originale. La bande sonore est de Marc Sylvan.

Pour approfondir

Le site officiel de la tapisserie de Bayeux

La tapisserie de Bayeux intégrale, avec encarts explicatifs

La tapisserie de Bayeux dans la culture populaire

Commenter cet article