Les Ensablés - Notre ami Albert Vidalie (1913-1971)

Je vous parlerai aujourd’hui d’un auteur remarquable, auvergnat d'origine, né en 1913 dans la banlieue de Paris, mort en 1971 après neuf romans, des pièces de théâtre, des scénarios (dont « Le capitaine Fracasse » avec Jean Marais). Il s’appelait Albert Vidalie. Le connaître, c’est découvrir en même temps une école littéraire des années cinquante-soixante qui compta en son sein Roger Nimier (le plus connu), Antoine Blondin (l’auteur du fameux « Singe en hiver » adapté au cinéma par Verneuil avec Belmondo et Gabin), Jacques Laurent, et d’autres encore (Kleber Headens !), tout aussi talentueux.

Le 09/03/2014 à 09:04 par Les ensablés

0 Réactions | 0 Partages

Publié le :

09/03/2014 à 09:04

0

Commentaires

0

Partages

Par Hervé Bel

Albert Vidalie

Le critique Bernard Frank dans la Revue des temps modernes les appela « les hussards » en référence au roman de Nimier « Le hussard bleu ». Ce n’était pas forcément un compliment, Frank sous entendant leur caractère réactionnaire, mais le nom resta. Ce qui caractérisait tous ces hommes, c’était leur volonté d’échapper à la tutelle écrasante de Camus et de Sartre, les grands maîtres de la scène littéraire française d’alors. Ces écrivains n’aimaient pas la philosophie dans le roman et regardaient avec suspicion le Nouveau Roman qui en venait en rejeter l’analyse psychologique, les procédés narratifs classiques et même les personnages. Eux aimaient les histoires, les aventures, Alexandre Dumas (Roger Nimier, avant sa mort tragique en voiture, était en train de rédiger un « D’Artagnan amoureux »).

La plupart de ces rebelles se connaissaient et s’aimaient. Leurs romans, souvent, parlent d’ailleurs de l’amitié, des bars parisiens et des figures qui les hantent. Leurs récits sont simples, drôles, et tristes au détour d’une phrase, laissant aux lecteurs le soin d’y réfléchir ensuite. La vie, pour eux, était une joie sur un arrière-fond de mélancolie. L’œuvre d’Albert Vidalie illustre parfaitement cette dichotomie. C’était, autant le dire, quelqu’un de très porté sur la bouteille. Dans son « Monsieur Jadis », Antoine Blondin le décrit endormi dans sa chambre. Il est couché avec « son beau masque romain auréolé de cheveux grisonnants » éclairé « encore du sourire des soirs où il avait chanté » (p.60, Folio). Dans une autre scène, Vidalie, bien éméché, raconte comme s’il y avait participé, la bataille d’Austerlitz devant ses amis réunis dans leur bistro favori, le Bar-Bac.

Ce Vidalie, on le découvre dans son roman « Chandeleur l’artiste » réédité récemment par le Dilettante (première édition chez Julliard, 1958). Vidalie y raconte une enfance, la sienne, située dans la banlieue de Paris, dans une petite bourgade fictive appelée Sainte-Flore. Un monde disparu. A quelques kilomètres de Paris, c’était encore la campagne : « L’agglomération s’est construite autour d’un relais sur la route royale. Un petit coteau l’abrite des vents d’est. Des vignobles s’y étalaient autrefois ; il en reste quelques rares pieds de vigne dispersés dans les jardins. » C’est ce petit monde disparu que Vidalie décrit, en partant d’un jeune garçon rêveur appelé Fanfan, fils d’un typographe devenu alcoolique par trop de déceptions sans doute, car ce typographe avait des talents de peintre. C’est lui, le père, François, qui donne le titre au roman « Chandeleur l’artiste ». Il pourrait être désespéré par sa situation, il ne l’est pas, du moins pas toujours, car il va boire au bistro de la bourgade et y retrouve son ami Emile, tout aussi alcoolique que lui. Il est marié à Louise dont toute la famille vit à Sainte-Flore et notamment ses parents qui possède un jardin « lieu d’asile, un territoire secret et protecteur dont jamais les regards curieux des étrangers n’ont percé le mystère » (page 61). C’est là où Fanfan va rêver, protégé par la bonté de ses grands-parents. Louise a une sœur, Octavie, marié à Maningue, des gens âpres, enfermés dans leur univers, ne songeant qu’à voler. François, le mari de Louise, a un frère qui vit aussi à Sainte-Flore, un quincailler qui se croit issu d’une grande famille : homme bon, mais raisonnable. Le roman va raconter la vie de toutes ces gens. Il ne leur arrive que des petites choses, celles que nous connaissons aussi, celles de tous les jours. Et c’est un grand art de savoir les rendre intéressantes. Ainsi assiste-t-on à la destruction lente, inéluctable, du couple François Louise, sous les yeux du petit Fanfan qui, désespéré, fuguera, ayant compris qu’il a quitté « le jardin enchanté de son enfance » (page 212).

La vie fut dure pour Vidalie. Comme Henri Calet avec lequel il entretient une filiation littéraire (son style, ses propos appartiennent clairement au roman populiste des années 30-50), il travailla très jeune et ne fut sauvé que par la littérature qui lui venait de son amour pour les rêves. On apprendra aussi comment Maningue, l’escroc, fut trompé par plus malin que lui. Et l’on rit de bon cœur. En lisant ce livre, un petit sourire attendri s’attache sans cesse à la bouche du lecteur. Car, derrière tous ces drames familiers, il y a la bonté de l’homme, ses misères, ses travers que Vidalie décrit avec une ironie qui n’est jamais méchante.

Son roman « Les Verdures de l’ouest », totalement différent, est directement inspiré de ses cinq années de captivité en Allemagne, en Silésie. La captivité a été un sujet repris par d’autres écrivains à la sortie de la guerre. Calet a écrit « Le bouquet », Hyvernaud, « La peau et les os », Raymond Guérin, « Les Poulpes ». Ces romans ont été oubliés, sans doute, en partie, parce que le sujet n’intéressait pas les Français qui voulaient oublier. Mais de tous ces romans que j’ai cités, celui de Vidalie me semble le meilleur, ne serait-ce que par l’angle choisi. Le lecteur découvre le héros, Quentin, à la fin 44, au moment où les Russes approchent : mois interminables. Il s’achève avec leur arrivée, apocalyptique pour les Allemands, effrayante pour les Français libérés qui y assistent. Là encore, Vidalie esquisse le portrait de quelques prisonniers, ceux avec qui Quentin vit, des gens venus de tous les milieux, de toute la France. On y découvre que la vie y était dure, mais qu’on pouvait aussi se débrouiller, sortir, fréquenter les Polonaises assujetties au travail obligatoire dans les usines des alentours. Parfois, on rit, mais ce rire ne peut se déployer, car l’on comprend qu’il suffit d’un rien pour que cette vie tranquille rejoigne le cauchemar qui se joue au même moment dans les terres de sang de l’Europe de l’est. Le télescopage entre ces deux réalités produit un effet saisissant, justement parce que Vidalie sait être léger, drôle, et soudain décrire l’horreur.

Je citerai ce passage (page 53). Soudain, les Allemands annoncent l’interdiction de sortir du camp qui jouxte la ville. Les citadins allemands eux-mêmes sont interdits dans les rues. Quelque chose va venir, qui s’annonce avec « une rumeur étrange, vaguement angoissante. On dirait le crépitement d’une immense roue de loterie foraine ou cent crécelles d’enfant tournoyant au même rythme. Le bruit se précise et se rapproche. Les deux hommes se regardent avec étonnement. Ce bruit, ils viennent brusquement de l’identifier, grâce à certains mauvais souvenirs de quartiers disciplinaires et de camps de représailles. C’est le claquement creux de centaines de semelles de bois sur le pavé. Le bruit s’étale, emplit la rue et la ville, et tout à coup l’incroyable spectacle commence et se déroule lentement sous les yeux incrédules des deux prisonniers. Un interminable cortège d’êtres débiles, menus, sans âge et sans sexe, défile devant eux. Deux cents, trois cents, quatre cents crânes rasés, quatre cents visages blêmes aux yeux trop larges, quatre cents regards vides fixés sur l’horizon. » Ce sont les juifs sous alimentés conduits à l’abattoir d’une usine allemande. A un autre endroit du livre, au moment de la débâcle nazie, Quentin aperçoit dans une gare, dans des wagons ouverts, les Juifs ramenés en toute hâte d’Auschwitz par les SS fuyant les Russes. La soudaineté de ces apparitions épouvantables fait l’effet d’un précipité chimique. Le roman prend alors une densité étonnante qui secoue longtemps le lecteur. La haine envahit Quentin, mais lorsque les Russes arriveront, qu’il verra les massacres, les viols qui s’accomplissent, il aura pitié de l’homme et même de l’Allemand. Lui aussi, comme Fanfan dans « Chandeleur, l’artiste », Quentin est un rêveur, un amoureux du livre, un romantique à sa façon, toujours discret, et cachant sa mélancolie.

Prisonniers français de 40

Oui, les livres de Vidalie sont beaux. Pas de longs discours, pas d’explications interminables : la vie décrite simplement, par les faits et les paroles, servie également par des descriptions où chaque mot est pesé. Il excelle en décrivant la nature, lorsque Quentin s’en va couper les bois dans la forêt d’Oderwald, hantée, lui semble-t-il, par les fantômes de l’éternelle Allemagne. Vidalie était comme ces livres, un homme sans prétention, qui aimait la vie et ses amis, et les femmes aussi, mais sentait aussi, derrière tout cela, l’horrible finitude des choses. Dans « Chandeleur l’artiste », Vidalie écrit : « Mieux que personne, les Chandeleur savent qu’il faut croire aux histoires que se racontent les hommes quand ils ne sont pas heureux." Cet article paraîtra en roumain dans la revue littéraire "Conversations littéraires" fin mars.

Plus d'articles sur le même thème

Les Ensablés - Laurence Algan , discrète et touchante

Ces derniers temps, j’ai lu une romancière à l’écriture discrète et touchante qui se nomme Laurence Algan. On ne saurait presque rien d’elle si, en juillet 1944, elle n’avait répondu à l’enquête biographique que le journaliste et romancier Gaston Picard menait à l’époque auprès des écrivains pour le compte du Centre de documentation de la BnF ; les éléments biographiques fournis par l’écrivaine, Paul Aron les présente succinctement dans un article qu’il a intitulé « Une femme si simple » et qui est paru dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon en 2014. J’y suis allé voir de plus près. Par François Ouellet

14/04/2024, 09:00

Les Ensablés - La chambre des écureuils de Marie-Laure de Noailles

A l’automne dernier, sur les tables de la librairie chargées de l’abondante moisson de la rentrée littéraire, le regard est attiré par un livre relié entoilé d’un jaune éclatant, d’une romancière inconnue, Marie Laure. Son titre primesautier - La chambre des écureuils - intrigue : conte pour enfants ou ouvrage libertin ?

Ni l’un, ni l’autre, et il s’agit d’une réédition, chez Seghers, d’un roman écrit en 1946 -mais publié en 1955- par une femme hors du commun, bien plus célèbre comme mécène des arts et instigatrice de fastueuses fêtes mondaines, que comme écrivaine. Le pseudonyme de Marie Laure est en effet celui de Marie-Laure de Noailles, surnommée par l’une de ses biographes « la vicomtesse du bizarre ».

Par Marie Coat

31/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Sangs (1936) de Louise Hervieu (1878-1954)

La vie de Louise Hervieu (1878-1954) n'a pas été facile. Née hérédosyphilitique (cela existait encore en ce début de Troisième République), elle eut une santé fragile qui la contraignit à un moment de sa vie de se retirer et ne plus se consacrer qu’à l’art graphique et à l’écriture… Enfin, pas tout à fait. Sensible pour des raisons évidentes aux problèmes de santé, elle milita activement à l’instauration du « carnet de santé » et parvint à ses fins en 1938.

En 1936, elle obtient pour « Sangs » (publié chez Denoël) le prix Femina au 4eme tour, l’histoire d’une enfant à l’hérédité implacable, que l’amour ni la richesse de sa famille ne peuvent guérir, ne peuvent écarter de la malédiction du « mauvais sang »

On n’échappe pas à son malheur.

Par Henri-Jean Coudy

17/03/2024, 09:00

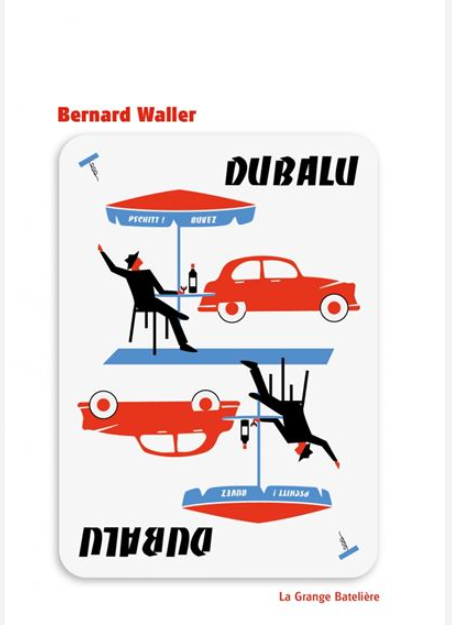

Les Ensablés - Dubalu de Bernard Waller (1934-2010), par Carl Aderhold

« Ouf,

La bonne étape, le relais avant de s’élancer vers d’autres lieux,

à portée de main, en sortant de chez lui la première maison de la rue Granchois. »

Ainsi débute la grande aventure de Francis Dubalu, représentant de commerce la firme Breganti, qui part pour la première fois démarcher de nouveaux clients en province.

Ce sont les éditions de La Grange Batelière dont on connaît le riche catalogue, qui ont eu la bonne idée de republier le premier roman de Bernard Waller.

Initialement paru dans la prestigieuse revue NRF en novembre 1960 avant de connaître, un an plus tard les honneurs de la collection blanche, Dubalu est un texte d’une incroyable modernité, qui n’a pas pris une ride.

Par Carl Aderhold

03/03/2024, 09:00

Les Ensablés - Waterloo, Belges ou Français d'Albert du Bois (1872-1940)

Dans cette fiction historique qui prend place durant les Cent-Jours avec comme moment culminant la bataille de Waterloo, un Bruxellois d’origine flamande, Jean Van Cutsem, vit une crise existentielle : alors que le frère de sa fiancée wallonne rejoint Napoléon, il est pour sa part enrôlé dans l’armée hollandaise sous le commandement du Prince d’Orange… Un roman engagé et détonnant, où les questions de l’identité, de la loyauté et du courage s’affrontent avant tout dans le for intérieur d’un jeune soldat jeté malgré lui sur les routes de la guerre.

Par Louis Morès.

18/02/2024, 09:00

Les Ensablés - À propos de Claude Dravaine, par François Ouellet

J’ai commenté ici même, précédemment, la biographie de Maria Borrély (1890-1963) publiée par Danièle Henky en 2022 (Maria Borrély. La Vie d’une femme épanouie). Les romans de Borrély, qui s’apparentent à ceux de Giono et de Ramuz, sont à redécouvrir impérativement. Danièle Henky, dont le « sujet de prédilection, c’est le destin des femmes », expliquait-elle récemment, s’intéresse, dans son nouvel ouvrage, à l’écrivaine et journaliste Claude Dravaine (1888-1957). La Livradoise. L’Énigme Claude Dravaine est publié chez Hauteur d’Homme, une maison régionaliste sise dans une commune du Massif central. Par François Ouellet.

04/02/2024, 09:00

Les Ensablés - Couleurs d'écriture, de Julien Blanc à Raymonde Vincent

Après Romans exhumés (chez EUD, 2014), Littérature précaire (toujours chez EUD, 2016), notre ami et chroniqueur des Ensablés, François Ouellet, publie aujourd’hui, sous sa direction, un nouvel opus dédié à la redécouverte d’auteurs oubliés, vaste domaine, on le sait, qu’une vie ne suffira jamais à explorer totalement. Il s’est entouré pour cela d’éminents spécialistes dont le regretté Bruno Curatolo, savant érudit, par ailleurs un des « redécouvreurs » de Raymond Guérin. Pour nos lecteurs assidus depuis quatorze ans (déjà !), ce livre est indispensable. Par Hervé Bel.

22/01/2024, 12:17

Les Ensablés - La jeune fille verte de Paul-Jean Toulet (1867-1920)

Chers lecteurs des Ensablés, avec cet article d'Isabelle Luciat, se terminent nos chroniques de l'année 2023, l'occasion pour nous de vous souhaiter une très bonne année 2024 et de vous remercier pour votre fidélité (15 ans déjà). Hervé BEL

Récit enlevé d'une éducation sentimentale, La jeune fille verte se déroule dans la station thermale imaginaire de Ribamourt, inspirée de la ville de Salies-de-Béarn. Ce court roman livre également (et ce n'est pas son moindre attrait) une amusante chronique de la vie de province à la Belle Époque qui n'est pas sans rappeler « L'orme du mail » d'Anatole France, quoique sur un mode résolument léger et qui peut parfois tomber dans la facilité. Par Isabelle Luciat.

31/12/2023, 09:00

Les Ensablés - Soldats bleus, journal intime (1914-1918) de Pierre Loti

A priori, publier le journal intime de Pierre Loti, sur la période couvrant la Première Guerre mondiale relève de la gageure, tant le style et l’œuvre de cet écrivain sont aujourd’hui passés de mode. Sa ferveur patriotique, sa soif d’en découdre avec l’ennemi, qui le pousse, alors qu’il a dépassé l’âge d’être mobilisé, à faire intervenir les plus hautes autorités, pour prendre part malgré tout à la guerre, nous est difficile à comprendre. par Carl Aderhold

10/12/2023, 09:08

Les Ensablés - Ces messieurs du rugby, anthologie littéraire

Alors que la coupe du monde de rugby vient de s’achever laissant un goût d’amertume aux Français sortis pour un petit point d’écart en quart de finale par les sud-Africains, on peut se consoler avec ces Messieurs du rugby, excellente anthologie littéraire consacrée uniquement à l’ovalie et publiée en poche dans la collection La Petite Vermillon à la Table ronde. Les maux s’envolent, les écrits restent.

Par Denis Gombert.

26/11/2023, 09:00

Les Ensablés - Le voleur de Georges Darien, par Marie Coat

Si le nom de Georges Darien (1862-1921) ne vous évoque rien, c’est que vous n’avez lu ni Biribi ni Bas les cœurs ... ni surtout Le voleur, mais peut-être avez-vous vu l’adaptation qu’en fit Louis Malle en 1967 dans son film éponyme ? Ou la bande dessinée de Bernard Seyer en 1986, presque un siècle après la parution, en 1897, du roman d’origine (le premier d’un cycle intitulé Comédie inhumaine qui ne connaîtra qu’un second opus, L’épaulette). Par Marie Coat

12/11/2023, 09:00

Les Ensablés - Martel en tête, d'André Vers (1924-2002)

André Vers, j’en ai déjà parlé avec émotion il y a quelques années, lors de la réédition chez Finitude de son roman « Misère du matin » (1953) qui relatait, avec drôlerie et mélancolie la vie en usine d’un jeune homme. Cette fois, je reprends la plume pour lui, à l’occasion de la réédition de son deuxième roman « Martel en tête » publié en 1967 aux éditions Edmond Nalis, et que la fidèle maison d'édition Finitude réédite. Dans ses mémoires « C’était quand hier ? » (1990), André Vers raconte toutes les péripéties qui ont accompagné sa parution. Par Hervé BEL.

29/10/2023, 22:17

Les Ensablés - L'hôtel du Nord d'Eugène Dabit, “triste, poignant et beau”

Publié en 1929, L’Hôtel du Nord est le premier roman d'Eugène Dabit ((1898-1936voir ici et ici). Ce roman connut un succès inégalé dans la courte carrière de l'auteur, disparu brutalement en 1936 alors qu'avec un groupe d'écrivain français, il accompagnait André Gide dans un voyage en URSS. Issu d'un milieu modeste, marqué comme tous les jeunes gens de sa génération par la guerre de 1914, Eugène Dabit a fréquenté les milieux artistiques après la guerre et a gravi l'échelle sociale, sans jamais renier ses origines. Par Isabelle Luciat

15/10/2023, 09:00

Les Ensablés - Le Ciel de Nieflheim de Jacques Chardonne

Jacques Chardonne (1884-1968), le « romancier du couple », de Destinées sentimentales et de Romanesques, dont Gallimard a édité récemment la correspondance en trois volumes avec Paul Morand, a encore des lecteurs fidèles et convaincus — j’en connais quelques-uns. Ce n’est donc pas tout à fait d’un écrivain ensablé qu’il sera ici question, mais d’un livre que presque personne n’a lu, puisqu’il s’agit d’un ouvrage, écrit en 1943, qui était prêt pour l’impression, mais que Chardonne renonça à publier: Le Ciel de Nieflheim. Pour ses amis, Chardonne avait néanmoins procédé à un faible tirage privé ; on en trouve parfois un exemplaire en vente à fort prix en ligne. Par François Ouellet

24/09/2023, 12:11

Les Ensablés - Oeuvres de Hugues Rebell (1867-1905)

Avec une préface documentée de Nicolas d’Estienne d’Orves (notamment romancier « Prix Roger Nimier » et spécialiste de Rebatet), la collection « Bouquins » a publié récemment un recueil des œuvres principales de Hugues Rebell dont seuls les gens de mon âge rappelleront qu’elles furent rééditées dans les années 80 par Hubert Juin, dans la collection 10/18, avec d’autres auteurs « fin de siècle ». Par Hervé Bel.

11/09/2023, 11:55

Les Ensablés - Le meneur de Loup (1857) d'Alexandre Dumas (1802-1870)

Dumas ? c’est Gaston Pescou, signant Peskow ou Peskov, mais aussi G. de Morlon, baron de Cherville, qui est en réalité –pour les trois-quarts- l’auteur caché de ce roman. Il est dans sa spécialité : le roman de chasse. Qu’on en juge par quelques titres tirés de sa bibliographie : Les Aventures d'un chien de chasse, Histoire d'un trop bon chien, Contes de chasse et de pêche, Contes d'un coureur des bois, Montcharmont le braconnier, Le Gibier plume et la même année Le Gibier poil, sa science s’étendant même aux sauvages horizons de l’Afrique et de l’Asie avec Les Éléphants, état sauvage, domestication.

Par Antoine Cardinale

27/08/2023, 09:00

Les Ensablés - Les Étangs de la Double, de Geneviève Fauconnier

En 1995, les éditions Le Croît vif, à Royan (Charente Maritime), rééditaient trois romans de Geneviève Fauconnier (1886-1969) : Les Trois Petits Enfants bleus (1927), Claude (1933) et Les Étangs de la Double (1935). La même année, Omnibus reprenait Pastorale (1942), intégrant cet autre roman de la même auteure dans Gens de Charente et de Poitou, au sommaire duquel figurent aussi des romans de Jean-Richard Bloch, Pierre Véry, Ernest Pérochon, André Theuriet et Pierre Loti. En outre, Les Étangs de la Double reparaissait en 2020 aux éditions La Geste, à Niort, en Nouvelle-Aquitaine. Par François Ouellet.

13/08/2023, 11:19

Les Ensablés - Le fer rouge de Paul-André Lesort, ou l'emprise

Paul-André Lesort (1915-1997) aurait pu intituler son cinquième roman L’emprise, mais il a choisi un titre plus incisif : Le fer rouge. Paru en 1957, l’ouvrage de ce romancier étiqueté « grand écrivain catholique » choqua autant les lecteurs que la critique, à quelques rares exceptions près comme Jean Cayrol (« Ce n’est pas un spectacle auquel il nous convie,...mais une quête, une aventure avec « risques et périls»... Son honneur est de déranger et de se déranger...Beaucoup n’ont pas compris la route surprenante qu’il put choisir sans avertissement »). Par Marie Coat.

30/07/2023, 10:05

Les Ensablés - Petit Louis, d'Eugène Dabit

Chers amis des Ensablés, notre site accueille aujourd'hui une nouvelle contributrice, Isabelle Luciat, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe. Pour son premier article, elle a choisi "Petit Louis" deuxième roman d'Eugène Dabit, qui avait rencontré le succès avec L'Hôtel du Nord, paru en 1929. Hervé BEL.

16/07/2023, 09:00

Les Ensablés – Des hommes passèrent…, de Marcelle Capy

Pendant la première moitié du XXe siècle, de nombreux romans « champêtres » ont été publiés, et les Ensablés n’ont pas manqué d’en chroniquer. Parmi ceux qui nous ont particulièrement marqués, rappelons l’admirable Campagne (prix Femina 1937) de Raymonde Vincent que les éditions Le passeur viennent de rééditer et La vie d’un simple, d’Émile Guillaumin. Il me faut en ajouter un autre, récemment paru chez La Thébaïde d’une romancière complètement oubliée, Marcelle Capy. Par Hervé BEL

02/07/2023, 12:20

Les Ensablés - Cinis in cinerem, de Régis Messac (1893-1945)

Les Éditions de La Grange Batelière achève par Cinis in cinerem (allusion à la Genèse « tu es poussière et tu retourneras à la poussière), la publication des quatre romans policiers de Régis Messac, auteur que nos amis des Ensablés commencent à connaître (Quinzinzinzilli, Le mystère de Monsieur Ernest). A mon goût, c’est le roman plus étonnant, le plus attachant aussi, car il s’y mêle le gothique, le fantastique, la psychanalyse et le scientisme du XIXème siècle, dans une ambiance mystérieuse : plaisir assuré pour tous ceux qui ont aimé Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Stevenson, Edgar Poe, et j’en passe. Par Hervé Bel

11/06/2023, 09:00

Les Ensablés - Le tramway des officiers (1973) de Georges Thinès

Georges Thinès (1923-2016) est un écrivain belge de langue française né en 1923 à Liège et décédé en 2016 à Court-Saint-Étienne. D’abord attiré par les lettres classiques, il fut étudiant en philosophie et lettres à la Faculté universitaire Saint-Louis de Bruxelles. Après son engagement à la Royal Navy durant la guerre, Georges Thinès renonce à la philologie et s’oriente vers la psychologie. Professeur à l’université de Louvain, il fut un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l’éthologie animale. Excellent musicien, fondateur de l’orchestre symphonique de Louvain, il fut encore poète, nouvelliste, romancier, dramaturge, essayiste. Par Armel Job

28/05/2023, 09:00

Les Ensablés - Les aiguilles à tricoter de Denis Belloc, le bas bruit de la violence

Décédé en 2013 à l’âge de 64 ans, Denis Belloc ( (1949-2013) a marqué d’une empreinte noire la littérature française. Son œuvre, une dizaine de romans parus, s’abreuve au sirop de la rue. Mais ce liquide est violent et amer. C’est l’univers de la toxicomanie dans Képas (Lieu commun, 1989) ou de la prostitution dans Suzanne (Lieu commun 1988) qui forme le décor des romans de Belloc dont l’entière matière est autobiographique. Par Denis Gombert.

14/05/2023, 09:00

Les Ensablés - Heureux les pacifiques de Raymond Abellio (1907-1986)

En janvier 1947, les éditions du Portulan publièrent un épais volume au titre biblique, « Heureux les pacifiques », que la critique accueillit avec force éloges, n’hésitant pas à parler de «roman fracassant et excitant » (Pierre de Boisdeffre), de « roman d’une génération » (Maurice Nadeau), tous se montrant impressionnés par la justesse d’un tableau riche et complexe d’une époque charnière (1934-1945): ainsi Pierre Descaves, selon lequel ce roman est « sans aucun doute, le document le plus important, le plus impressionnant qui nous ait été donné depuis quinze ans, sur l’état d’une jeunesse que guettait le conflit de 1939-1940 et les années, noires et rouges, des refus ou des abandons ». Par Marie Coat

30/04/2023, 16:45

Les Ensablés - Le renard à l'anneau d'or, de Nelly Kristink

Mariève a vingt-trois ans lorsqu’elle épouse Gilles, de dix ans son aîné. Ce mariage la conduit à s’installer chez lui, dans un domaine forestier des Hautes Fagnes, à l’est de la Belgique. Le manoir du Rondbuisson, situé à l’orée du bois, est la résidence de quelques personnages rustiques et gentiment intrigants. Tout semble en place pour assurer le confort de Mariève, dans un cocon où l’on ressent plus qu’ailleurs le rythme envoûtant des saisons. Mais pourquoi n’y semble-t-elle pas heureuse ? C’est l’histoire de la lente dégradation d’un amour s’abîmant au grattage de l’écorce. Par Louis Morès.

10/04/2023, 09:47

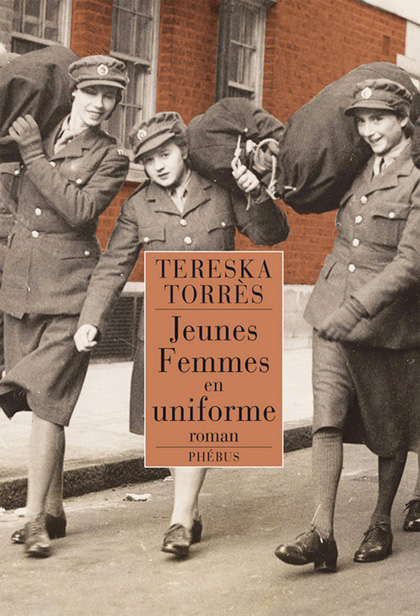

Les Ensablés - Jeunes femmes en uniforme, de Terreska Torrès

« Elles sont les premières. Cinq filles. Jeunes, timides, heureuses, excités, cœurs battants et prêtes à mourir pour la France. » Nous sommes en 1940. La France vient de perdre la guerre. À Londres, la France libre sous l’impulsion du général de Gaulle fait ses premiers pas. Pour la première fois, les femmes prennent part au conflit sous l’uniforme français. Un Corps féminin de Volontaires de la France libre est créé, dans lequel s’enrôlent les héroïnes de ce roman, ainsi que son autrice, Tereska Torrès. Par Carl Aderhold.

26/03/2023, 17:17

Les Ensablés - Kikou Yamata (1897-1975), la Japolyonnaise

Qui se souvient aujourd’hui de Kikou Yamata, une écrivaine née à Lyon en 1897 d’un père japonais et d’une mère française et décédée en 1975 à Genève ? Étonnante et attachante figure, auteure d’une œuvre importante. Par François Ouellet

12/03/2023, 10:00

Les Ensablés - Génération hussards, de Marc Dambre

En septembre 2022, Marc Dambre, spécialiste de Roger Nimier, a publié chez Perrin une somme passionnante (je pèse mes mots) intitulée Génération hussards, en référence à une mouvance littéraire des années 50. L’occasion d’aborder avec lui non seulement la vie et la production littéraire des « hussards » les plus connus, mais aussi d’en (re)découvrir d’autres, dont Stephen Hecquet, objet d’un récent article des Ensablés, et de revisiter trente années de vie culturelle française. Par Hervé Bel

20/02/2023, 09:56

Les Ensablés - Deutschland de René Trintzius (1898-1953)

Quiconque vous demanderait ce qu’évoque pour vous le nom de Trinztius, vous resteriez coi ou chercheriez en vain du côté des érudits anversois de la Renaissance. Bien oublié aujourd’hui, René Trintzius fut très connu dans le monde des lettres de la première moitié du siècle dernier. Né en 1898 dans une famille bourgeoise de Rouen -son père était un architecte renommé- il abandonna très en amont une carrière de magistrat pour se consacrer dans un premier temps au journalisme, puis rapidement à l’écriture de pièces de théâtre et de romans. Par Marie Coat

22/01/2023, 09:00

Les Ensablés - Malpertuis (1943) de Jean Ray (1887-1964)

Au carrefour de ruelles obscures se dresse Malpertuis. Quentin Moretus Cassave, le maître de cette grande maison, s’éteint sur son lit de mort et fait lire à sa famille réunie les articles de son testament. Pour recevoir l’héritage, les héritiers doivent s’engager à venir vivre au sein de ce lieu rempli de mystères et seul le dernier d’entre eux recevra la fortune. Le dernier ? Dans cette demeure hantée peuplée d’une faune étrange et où le temps s’étire à la croisée des mondes, les périls sont immenses. Jean-Jacques Grandsire, un jeune neveu de Cassave, nous confie avec effroi les heurts et malheurs de Malpertuis. Un chef-d’œuvre du fantastique belge à redécouvrir. Par Louis Morès.

08/01/2023, 09:00

Les Ensablés - une biographie de Marie Borrély (1890-1963)

J’ai parlé, il y a quelques mois dans cette chronique, de Maria Borrély (1890-1963), une romancière d’exception de la Haute-Provence. Voici qu’une belle biographie vient de lui être consacrée par Danièle Henky aux éditions Le Papillon rouge, Maria Borrély. La Vie d’une femme éblouie. La biographe, qui a commencé à s’intéresser à Maria Borrély au début des années 2000, a pu avoir accès aux archives de l’écrivaine, se nourrir des souvenirs de Pierre Borrély, le cadet des deux fils de l’écrivaine, qu’elle a maintes fois rencontré, travailler aux premières rééditions avec Paulette Borrély, la femme de Pierre. Par François Ouellet

25/12/2022, 09:00

Les Ensablés - La baie des Wallons (1991) de Viviane Dumont

Dernier tome d’une trilogie de romans historiques suivant sur trois générations l’histoire d’une famille aux XVIe et XVIIe siècles dans les Provinces-Unies et les Pays-Bas espagnols, La Baie des Wallons relate les aventures du jeune Tristan de Noirfontaine, un orphelin seul héritier de sa lignée ne rêvant que d’exploration au point de s’embarquer dans un navire à la conquête du Nouveau Monde. C’est avec enthousiasme qu’il participera àl’émergence d’une nouvelle ville et d’une société lui offrant une vie pleine de promesses, à condition de faire preuve de prudence et de ne pas oublier ses racines.

Par Louis Morès.

11/12/2022, 09:00

Les Ensablés - Adieu mes quinze ans de Claude Campagne

Un chef-d’œuvre de la littérature jeunesse : Adieu mes quinze ans fut en 1960 un véritable phénomène éditorial : plus de 650.000 exemplaires écoulés. Le livre fut traduit en 11 langues et adapté en un feuilleton de 10 épisodes qui fit les beaux jours de l’ORTF au tout début des années 70. Il faut croire que ce roman sur l’adolescence possédait quelque chose de particulier qui avait pu toucher toute une génération. Elle se retrouvait dans le portrait de Fanny, l’héroïne du roman qui voyait du jour au lendemain sa vie bousculée avec l’apparition de deux êtres et d’un secret. Mais quoi ? Par Denis Gombert

27/11/2022, 11:34

Les Ensablés – Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit de Frédéric Casotti

Stephen Hecquet, avocat, écrivain… Pour beaucoup, ce nom ne dit plus rien. Auteur d’une dizaine de romans publiés dans les années cinquante, il est pourtant considéré comme l’un des membres de ce groupe que Bernard Frank appela les « hussards ». Ses romans n’ont jamais été réédités (sauf en 1993 pour « Les collégiens »). Début 2022, est parue chez Séguier une courte et bienvenue biographie de Stephen Hecquet par Frédéric Casotti intitulée Stephen Hecquet, vie et trépas d’un maudit, dont les Ensablés se devaient de rendre compte, d’autant qu’en 2013 notre ami Henri-Jean Coudy (dont les parents connaissaient bien Hecquet) avait déjà fait un article à propos d’Anne ou le garçon de verre.

13/11/2022, 09:00

Les Ensablés - Régis Messac et le polar lettré, par François Ouellet

Romancier, essayiste, pamphlétaire, journaliste, professeur, historien de la littérature populaire, du roman policier et de la science-fiction, rédacteur en chef des Primaires, revue de gauche anticléricale, syndicale et pacifiste, etc., Régis Messac (1893-1945) a été de bien des engagements littéraires et politiques. Par François Ouellet.

30/10/2022, 09:22

Autres articles de la rubrique Livres

Les imbuvables de Julia Wertz : la sobriété en rotant

Une autrice de BD qui vit seule à New-York dans un demi sous-sol peut-elle arrêter de boire ? A priori, le pari n'est pas gagné et le parcours qui mène vers la sobriété semble semé d'embûches. Julia Wertz, qui parvient à rendre passionnant tous les sujets qu'elle aborde, prolonge son travail autobiographique avec ce récit qui passe aussi bien par les égouts ou la jungle, que par les quartiers les plus reculés de la mégapole américaine. C'est drôle, c'est touchant, c'est d'une sincérité aussi désarmante qu'un pet au milieu d'une discussion émouvante. A ne pas manquer.

25/04/2024, 09:01

Le guide pour gagner de l'argent en masse

BONNES FEUILLES - Prendre le contrôle de sa relation avec l'argent et de sa vie est essentiel. La manière dont nous percevons l'argent est souvent influencée par notre image de soi et notre genre, comme l'ont exploré Titiou Lecoq dans Le Couple et l'argent : pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes et Héloïse Bolle avec Insaff El Hassini dans Aux thunes citoyennes.

25/04/2024, 08:37

L'auto-hypnose pour améliorer sa vie au jour le jour

BONNES FEUILLES — L'auto-hypnose est une forme de méditation très profonde qui permet d'accéder à son subconscient et d'utiliser les capacités d'autosuggestion du cerveau. C'est une méthode idéale pour résoudre ses petits problèmes d'addiction (tabac, nourriture), de santé mentale (phobie, anxiété), de santé (sommeil, poids) ou pour effectuer un travail psychologique plus approfondi afin de se libérer de ses schémas et renforcer sa confiance en soi.

25/04/2024, 07:01

Une aventure à la rencontre des mystérieux hommes-oiseaux

BONNES FEUILLES — « Dans un éclair de compréhension, Hannah saisit qu’elle n’était pas seulement revenue pour sauver les Halamis de la famine ; c’était toute la Forêt de l’est qui avait besoin d’elle aujourd’hui. Cette forêt l’avait accueillie et abritée lorsqu’elle était une fillette, elle lui avait offert un foyer, un espace de jeux et d’émerveillement, une famille, c’était à elle maintenant de lui transmettre sa force pour l’aider à résister. »

25/04/2024, 06:37

A Queen in New York retrouvée morte d'une overdose d'héroïne

BONNES FEUILLES - Dans la fin des années 1980 à Manhattan, Greenwich Village, Elva, la chanteuse emblématique du groupe A Queen in New York, est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne malgré une longue période de sobriété.

24/04/2024, 18:37

Un philosophe forain dans sa cabane au fond des bois

BONNES FEUILLES - Appelez cela comme vous voulez, un pied-à-terre, une bicoque, un abri, une cambuse, Alain Guyard, lui, philosophe forain, nomme sa cabane au fond des bois un « mazet », lieu de confort mesuré, de mœurs frugales et de songeries profondes.

24/04/2024, 08:30

Qui sommes-nous à l'intérieur de nos maisons ?

BONNES FEUILLES — Quoi de plus révélateur qu'une maison ? Ce sont nos propres petits théâtres : nous les ornons, les modelons, les mettons en valeur et, en contrepartie, elles révèlent notre identité. Qu'il s'agisse d'un pavillon en banlieue, d'une cabane au fond d'une impasse ou d'un appartement en ville, elles peuvent devenir des refuges ou des lieux de combat.

24/04/2024, 07:08

Idaho, de l'ennui et un mystère jamais résolu

Après le décès de sa mère, quand son père a décidé d’aller habiter en Écosse avec son frère, Ann a choisi de quitter l’Angleterre où ses parents s’étaient installés. Ils avaient quitté l’Idaho où Ann était née et où son père avait échappé à un terrible accident dans une mine près de Kellog dans le nord de l’état.

23/04/2024, 21:59

De l'amour des chiens et autres réalités de la vie

Caracas, capitale du Venezuela. Le pays est en crise, tant et si bien que plus aucune issue de sortie ne semble exister. Alors les habitants de la ville se saisissent de leurs affaires et quittent tout ce qu’ils ont connu, espérant une vie meilleure ailleurs. Pour remplacer les êtres humains, les chiens abandonnés emplissent les rues. Si les hommes peuvent décider de leur destin et s’éloigner de la corruption et de la douleur, que peuvent faire tous ces chiens sans amour ?

23/04/2024, 21:58

Escape game : s’évader sur des terres littéraires

Les jeux d’évasion connaissent un très grand succès, avec des salles qui se sont ouvertes un peu partout en France. Mais on peut également inventer un parcours propre pour amuser des invités chez soi, avec, par exemple, un récit fondé sur des intrigues littéraires célèbres.

23/04/2024, 16:05

Envoyez l'armée... De toute manière, il ne restera rien après

Ah, l’armée : la franche camaraderie dans les casernes, l’odeur du napalm, le matin, au réveil… et toutes ces joyeusetés dont les civils sont désespérément privés… Fabrice Erre publie chez Delcourt un quasi-documentaire (quoiqu’un peu facétieux parfois), sur le monde tel que les militaires le régiraient. Envoyez l'armée. Du bon, du bon, du binaire !

23/04/2024, 14:27

La Kitchen therapy contre les inflammations, avec Julie Pradines

BONNES FEUILLES - Julie Pradines, naturopathe certifiée, offre 60 recettes simples et savoureuses accompagnées de conseils précieux pour intégrer une alimentation anti-inflammatoire au quotidien dans son nouveau guide.

23/04/2024, 09:33

Des champignons hallucinogènes pour changer ses yeux

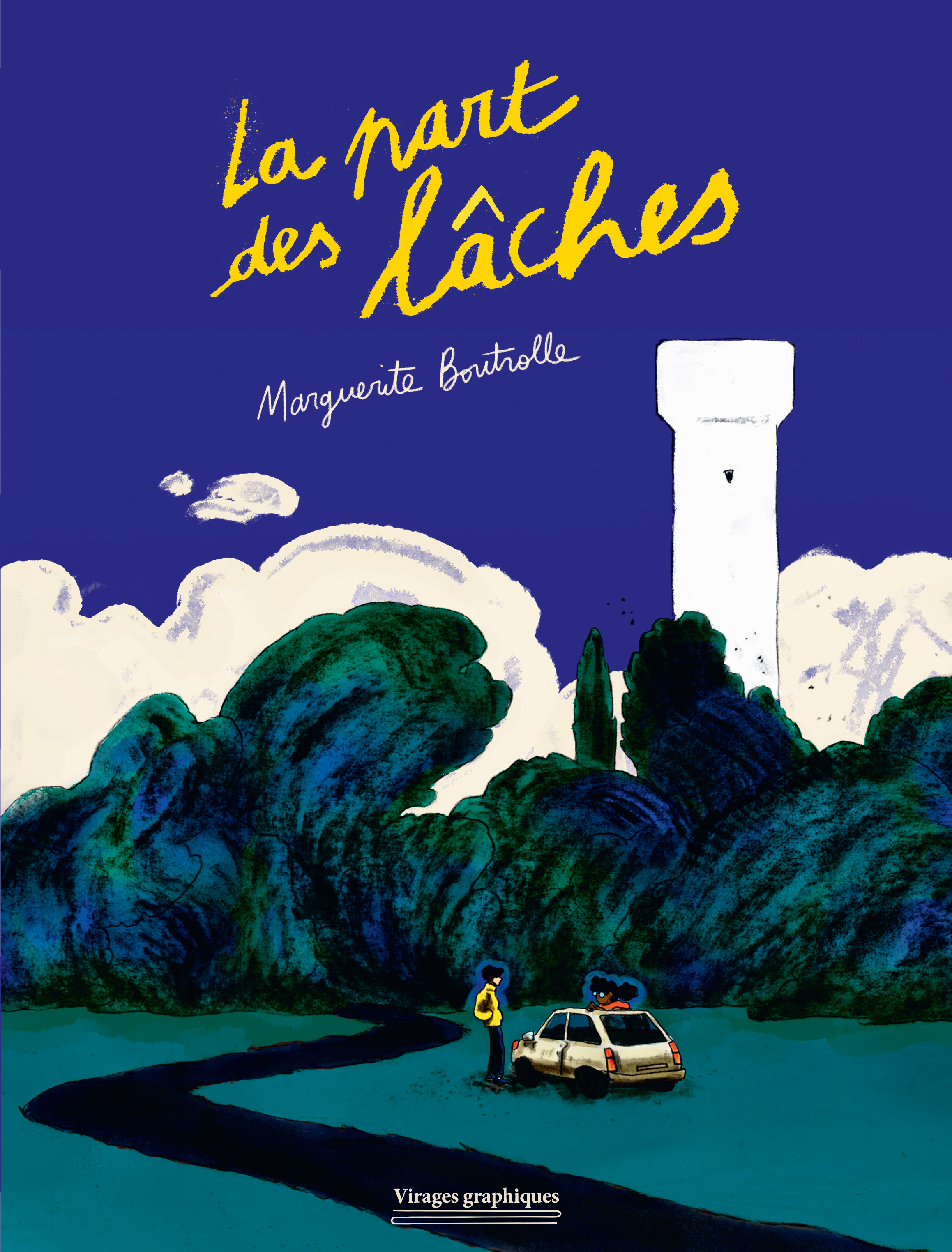

BONNES FEUILLES - Dans La Part des Lâches, Marguerite Boutrolle explore avec acuité les contradictions contemporaines. Le livre peint le portrait d'une jeune génération qui recherche des modes de vie plus durables et humains, tout en se confrontant au risque de l'isolement.

23/04/2024, 09:17

Montserrat Roig, pionnière de la littérature féministe engagée

BONNES FEUILLES - Printemps 1974. Après douze ans entre Paris et Londres, Natàlia Miralpeix retourne à Barcelone pour retrouver sa famille. On lui assure que rien n’a changé, mais elle constate que tout est différent : la révolution sexuelle, politique et artistique y fait rage. Bien que Franco soit encore au pouvoir, son règne semble toucher à sa fin.

23/04/2024, 09:15

Intégrer ses côtés obscurs afin de parvenir à une harmonie intérieure

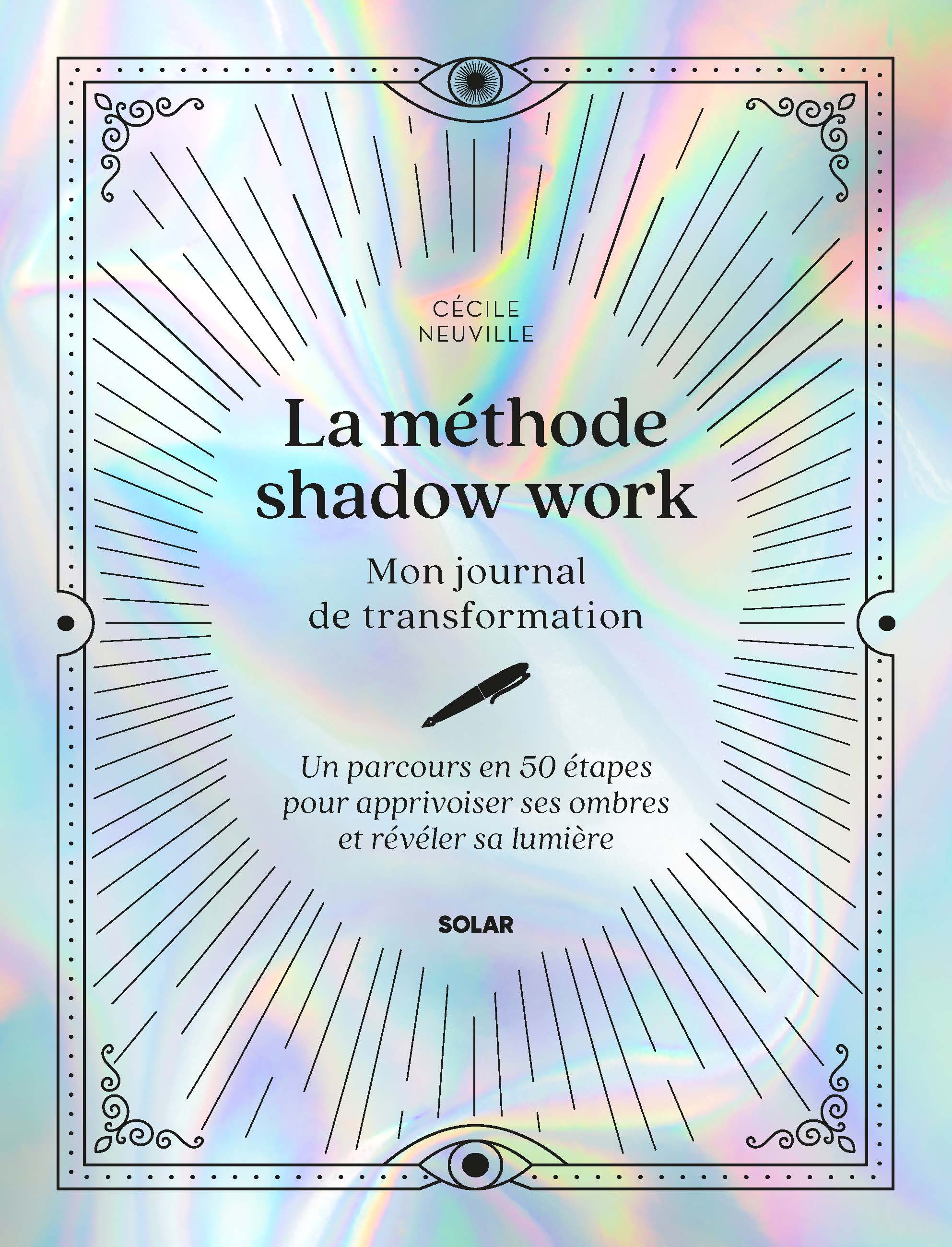

BONNES FEUILLES - Un parcours en 50 étapes pour apprivoiser ses ombres et révéler sa lumière est un guide écrit par Cécile Neuville, psychologue reconnue. Inspiré par les théories de l’inconscient de Carl Gustav Jung, ce livre aborde le concept du shadow work, une tendance majeure en provenance des États-Unis.

22/04/2024, 17:36

Sarti Antonio, aidé par son partenaire Felice Cantoni, mène l’enquête

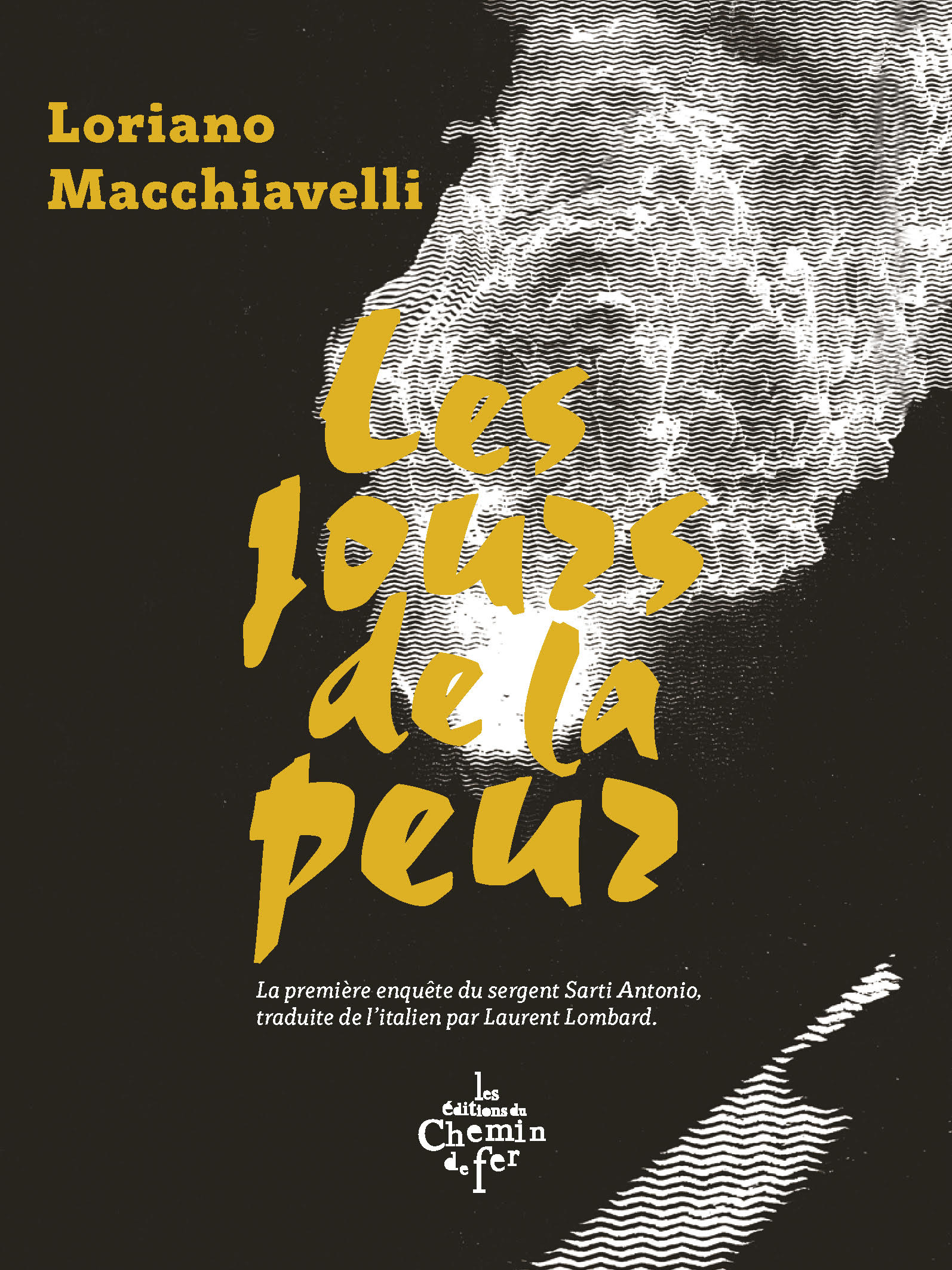

BONNES FEUILLES - Traduit de l'italien par Laurent Lombard, Les Jours de la peur se déroule à Bologne dans les années 70. L'intrigue commence avec un attentat qui détruit le centre de transmission de l’armée, entraînant la mort de quatre personnes et blessant de nombreuses autres.

22/04/2024, 17:33

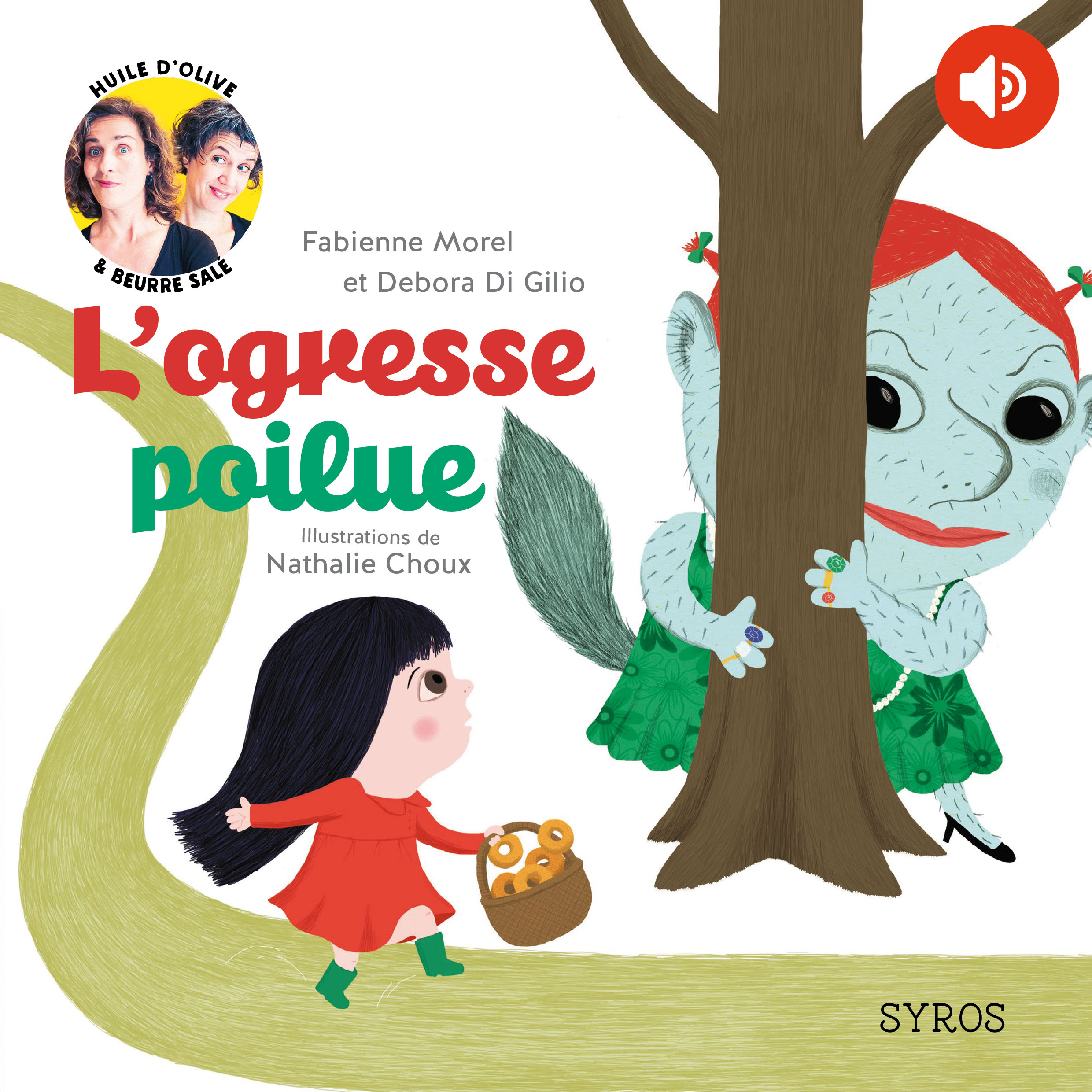

Une version chantée du Petit Chaperon Rouge

BONNES FEUILLES - Découvrez les meilleures histoires audio du duo de conteuses Huile d'olive & Beurre salé, illustrées par Nathalie Choux. Ces contes sont disponiblessur toutes les plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer, et Spotify.

22/04/2024, 17:29

Édouard Louis, complicité vitale de fuite : Monique s'évade

Tout débute avec un appel téléphonique désespéré : une mère à son fils, racontant l’insupportable quotidien, la violence conjugale — encore ! C’est un soir de février où les larmes ne se retiennent plus nourries de l’effrayant sentiment que l’histoire se répète. Déjà, avec l’ex-mari... À présent, lui…

22/04/2024, 10:45

Pascal Fioretto et la littératchure d'Annie Ernaux : pastiche et petit (rire) jaune

Habitué des pastiches, Pascal Fioretto s’en est encore donné à coeur joie face aux traits d’écriture et à l’ethos d’écrivaine qu’on relie à Annie Ernaux. Pour les fins connaisseurs de l’oeuvre de la Prix Nobel 2022, le rire devient vite irrépressible.

22/04/2024, 09:40

Franck Thilliez : les premières pages de Norferville

BONNES FEUILLES - Teddy Schaffran, un détective et criminologue de Lyon, est bouleversé lorsqu'il apprend que le corps mutilé de sa fille Morgane a été découvert dans la ville minière reculée de Norferville, au Grand Nord québécois, près d'une réserve autochtone.

21/04/2024, 08:30

Jean-Louis Murat, une traversée musicale et littéraire

BONNES FEUILLES — Dès la sortie de son premier single en 1981, Suicidez-vous le peuple est mort, Jean-Louis Murat impose son style unique : une affinité pour les mots et les mélodies, associée à une prise de risque permanente. Ce nouveau venu se démarque dès lors des sentiers battus de la chanson française, empruntant un chemin singulier, à la fois escarpé comme les sentiers auvergnats qu'il célèbre dans ses chansons et buissonnier comme sa voix éraillée et envoûtante.

21/04/2024, 07:30

Ces instants qui précèdent le cataclysme...

Anna et Adam, deux jumeaux, vivent dans une commune désertée, au cœur d'un paysage en constante mutation. Ils se préparent à un cataclysme imminent qu'ils nomment « Tempête ». Adam assure la veille le jour, tandis qu'Anna prend le relais la nuit. Ils ne se rencontrent qu'à l'aube et au crépuscule.

21/04/2024, 06:30

Virginie Grimaldi : trois chapitres en avant-première

BONNES FEUILLES - Virginie Grimaldi, traduite dans plus de vingt langues, célèbre la publication de son dixième roman cette année. Connue pour son humour pétillant et son talent narratif, cette écrivaine française a vendu plus de sept millions d'exemplaires de ses livres en France en quelques années seulement.

20/04/2024, 08:30

Samurai : on n'échappe pas aux dettes, surtout celles de sang

Pour suivre le code du samurai, une seule voie est possible : celle du sabre ! La saga épique du samurai Takeo se poursuit avec cette nouvelle aventure riche en rebondissements et en action ! Voici Dettes de sang, le tome 17 de la saga de Jean-François Di Giorgio et Frédéric Genêt, entamée voici 20 ans désormais...

20/04/2024, 06:30

Des pirates à l'homme araignée : une semaine en librairie

En avril, ne te découvre pas d’un phyl… actère et pourtant, la bande dessinée fait recette : quatre ouvrages dans les 10 premières places, en cette semaine 15 (8/14 avril). Et comme il se doit, One Piece un jour, One Piece toujours : Eiichirô Oda garde la première place avec le tome 107 (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau) et 25.261 nouveaux adeptes !

19/04/2024, 12:50

Cinéma et littérature : une alchimie heureuse ?

Il est difficile de dénombrer le nombre de films sortant chaque année et inspirés d’une œuvre littéraire tant cet usage est répandu. À chaque succès de librairie correspond son volet cinématographique. Mais au-delà de cette relation intime entre la littérature et le cinéma, une nouvelle dimension émerge, celle de la publicité au cinéma. Mais le succès est-il pour autant toujours au rendez-vous ?

19/04/2024, 10:33

Et si désaimer signifiait changer d'amour ?

BONNES FEUILLES - « Comme l’amour, le désamour est universel et, pourtant, nous ne souhaitons ni le vivre, ni le raconter. Il n’y a pas d’histoires du désamour, ou seulement des histoires transmises sous le manteau, de bouche à oreille.

19/04/2024, 07:30

Fantasmer sur la possibilité de tout quitter

BONNES FEUILLES - Tessa, une ancienne chanteuse classique devenue courtière immobilière à Montréal, traverse une période difficile malgré une vie de famille apparemment comblée avec Jim, son mari dévoué, et leurs trois fils qu’elle aime profondément.

19/04/2024, 06:30

Monsieur Méchant va détruire la terre : vacances d'abord, extermination ensuite

Monsieur Méchant dirige une terrible organisation qui est en train de planifier la destruction de l’humanité. Mais dès qu’il passe en mode “off”, il part en expédition pour découvrir la culture humaine et vivre sa passion pour les pandas. Un slice of life tous publics rempli de douceur et de mignonnerie.

18/04/2024, 12:19

Relire les autrices : 4 femmes qui ont changé la littérature française

Le monde littéraire est un concentré de destins extraordinaires. La plupart des femmes qui se sont essayées à l’art rigoureux de l’écriture sont méconnues du grand public. Pourtant, des centaines d’entre elles ont sorti des œuvres qui ont marqué leur temps et qui continuent de résonner aujourd’hui.

18/04/2024, 11:16

Commenter cet article