Reportage : « Québec en toutes lettres », et en toute liberté !

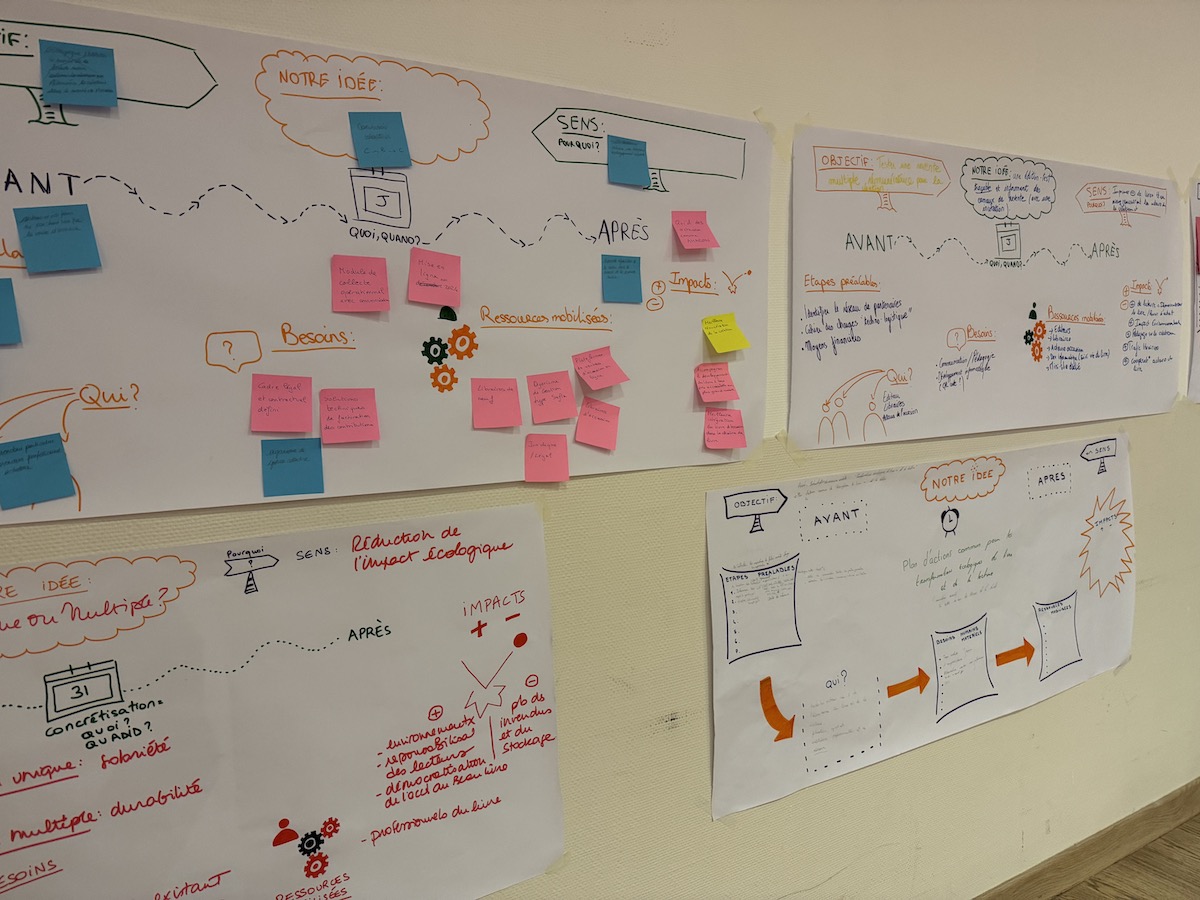

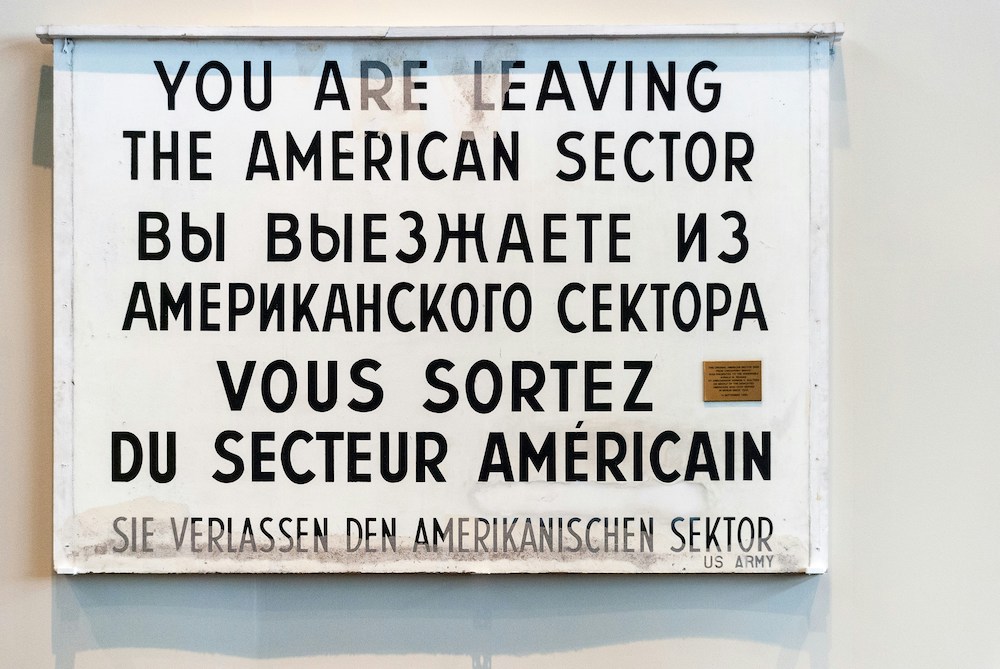

Liberté, « j’écris ton nom »… À Québec, ce vers de Paul Éluard, atemporel, fut interprété avec ferveur : dans les rues, lors de la 6e édition du festival automnal « Québec en toutes lettres », la liberté a été déclamée, murmurée, entendue, devinée. Du 8 au 18 octobre, la ville est devenue un espace public de libre expression, création, et animation. Ce rendez-vous unique n’a laissé personne de côté. Auteurs, comédiens, conteurs, vidéastes, illustrateurs, musiciens, éditeurs, lecteurs… Tous ont participé à l’effervescence littéraire de ce moment.

Le 20/10/2015 à 10:01 par Justine Souque

Publié le :

20/10/2015 à 10:01

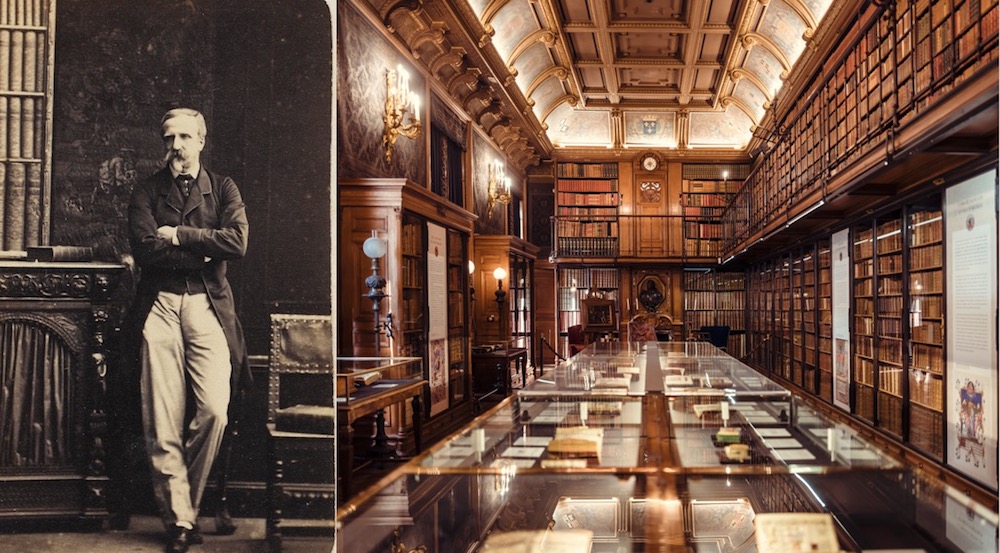

La célébration de cette liberté plurielle dans le cadre sans contrainte de ce festival fut également l’occasion d’inaugurer la toute nouvelle Maison de la littérature de Québec — qui offre un toit somptueux aux œuvres du patrimoine, aux initiatives qui l’enrichissent — et d’accueillir le 81e congrès du PEN international – tribune de 250 écrivains de renommée mondiale soutenant l’acte d’écriture libre, ainsi que ceux qui l’incarnent.

Maison de la littérature - Justine Souque, CC BY SA 2.0

Liberté d’expression : le droit d’exister, par la littérature

La Maison de la littérature — composante de la Bibliothèque de Québec, gérée par l’Institut canadien – met l’accent sur la défense et la visibilité des auteurs québécois, majoritairement présents dans ses fonds. Dix d’entre eux ont d’ailleurs souhaité la bienvenue aux habitants de la ville et gens de passage pendant les portes ouvertes, les 10 et 11 octobre, à travers des textes spécialement rédigés pour rendre hommage à ce lieu qu’ils considèrent comme la nouvelle demeure de leurs ouvrages ; demeure où ils invitent tous ceux qui ont le goût de la lecture et de l’écriture.

Dans cet espace baigné de lumière, aérien, entre les murs immaculés, les œuvres québécoises ont désormais une place de choix au sein des rayonnages mobiles. Et leur mise en avant ne se limite pas au support papier : des écrans numériques installés un peu partout donnent à voir de courtes mises en scène filmées qui interprètent plusieurs extraits littéraires. Par ailleurs, les différents ensembles de colonnes multimédias qui constellent les trois niveaux nous convient, grâce aux audioguides, à écouter des fragments de quelques ouvrages emblématiques du patrimoine littéraire, et à découvrir les grands jalons de l’histoire de la littérature locale. Ces colonnes composent l’exposition permanente, chronologique et interactive, de la Maison de la littérature, elles dessinent à la verticale la raison d’être de ce majestueux monument, refuge où les œuvres de la province (et de la ville) de Québec, valorisées et comprises, sont elles-mêmes.

Portes ouvertes de la Maison de la littérature - Justine Souque, CC BY SA 2.0

Ce droit d’exister, les auteurs des Premières Nations l’ont magnifiquement incarné pendant la rencontre multilingue Murmures et torrents de la Grande Tortue, clin d’œil à la légende amérindienne selon laquelle la Terre-Mère est portée sur le dos de l’animal. Lors de ce moment inédit, produit par Kwahiatonhk !, la force poétique des voix — en anglais, français, en wendat et en innu-aimun — a été sublimée par les guitares et les tambours. Pendant ce festival, un seul événement en lien avec la culture autochtone donc, mais qui donnera naissance, nous l’espérons, à autres manifestations sur ce thème littéraire.

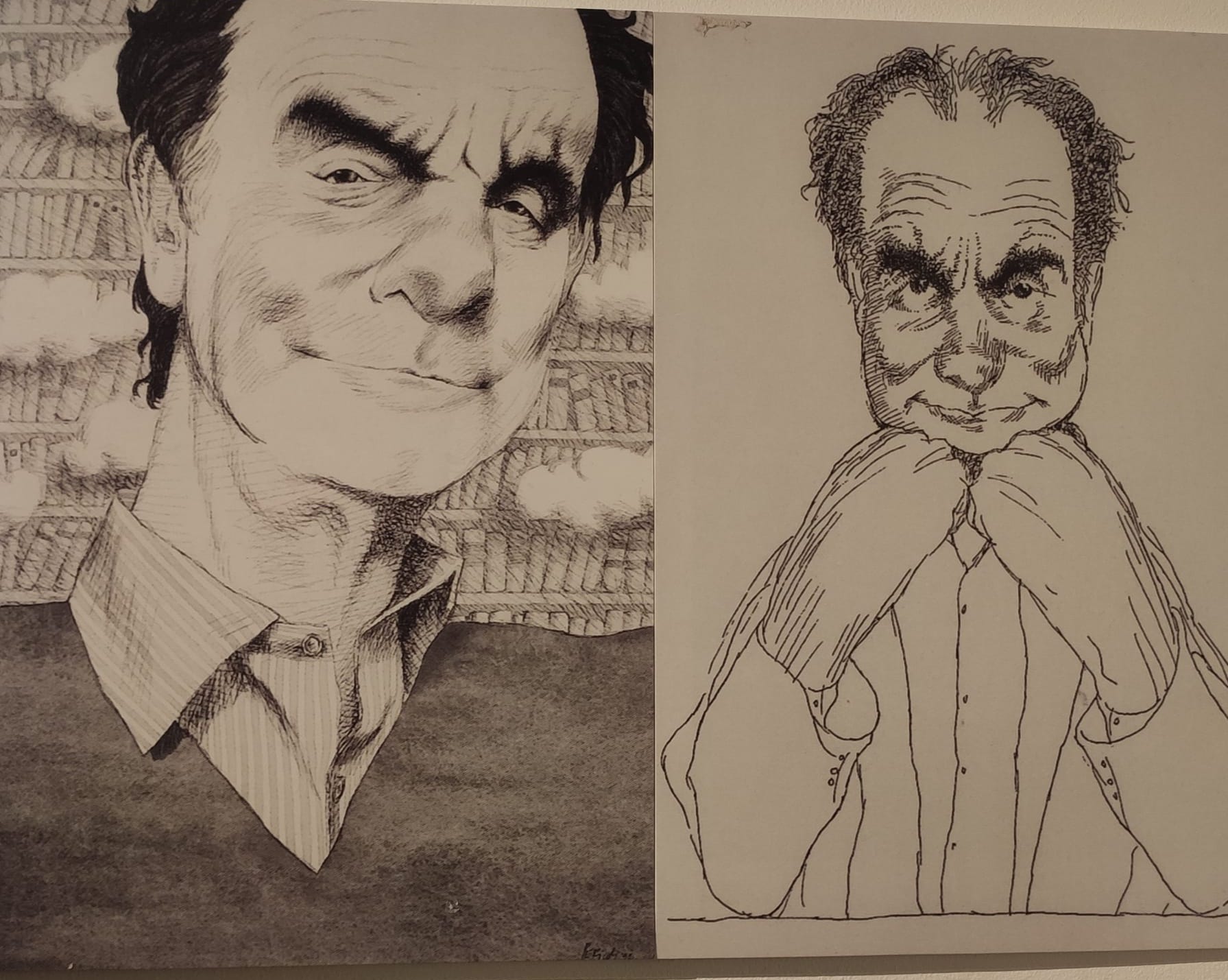

La liberté d’expression a été revendiquée en mots, en musiques, mais aussi en images, notamment lors de l’exposition Larmes du rire, caricature québécoise et internationale, à la bibliothèque Gabrielle Roy. Les dessins sélectionnés illustraient l’histoire de la censure depuis les années 70, posaient des questions sur le rôle du caricaturiste, et rendaient un vibrant hommage aux victimes de l’attentat de Charlie Hebdo. L’image comme médium des libertés fut également représentée par le 9e art à travers la conférence Témoigner, dénoncer : la BD documentaire, toujours à la bibliothèque Gabrielle Roy, et par la visite de l’atelier de BD de la Maison de la littérature.

Studio de bande dessinée de la Maison de la littérature - Justine Souque, CC BY SA 2.0

La thématique de la censure, qu’elle soit politique, religieuse, ou, plus insidieusement, commerciale, a été développée tout au long du festival avec, par exemple, l’exposition Censure et châtiments qui s’est tenue dans deux succursales de la librairie Pantoute, et à la librairie Vaugeois. Elle présentait pour l’occasion 20 ouvrages qui ont subi, plus ou moins officiellement, les brides des pouvoirs. Parmi eux, la pièce de théâtre Les fées (1978) de Denise Boucher. L’auteure, lors du vernissage de l’exposition 12 octobre à la librairie Pantoute de la rue Saint-Jean, a raconté au public l’accueil controversé de sa pièce, nous mettant ainsi en garde contre les interprétations générales : en effet, si on considère hâtivement que l’Église catholique interdisait à elle seule la publication ou la représentation d’œuvres littéraires, on oublie l’implication parfois virulente des organisations religieuses de l’époque, notamment d’origine sud-américaine.

Insistant sur l’actualité brûlante de la censure, le festival Québec en toutes lettres a rappelé que la liberté d’expression implique également la liberté de penser, et surtout la liberté d’agir, c’est-à-dire de lutter contre les instances qui atrophient jusqu’à l’érosion totale le droit d’exister. Dans cette veine, l’Action chaise vide a dénoncé cette injustice dans 8 bibliothèques de Québec, et sur la place d’Youville, à travers 7 chaises symbolisant 7 figures d’auteurs qui ont été, ou sont encore, condamnés pour leur parole libre. Cette question centrale de l’oppression fut également soulignée lors du débat Libres de s’exprimer, en collaboration avec P.E.N international, dont l’une des missions principales est la dénonciation des atteintes à la liberté. Prenons le temps de lire ces noms :

Les auteurs victimes de la censure mis en avant pendant le festival Québec en toutes lettres :

- Raif Badawi

- Bui Ngoc Tan

- Nawal El Saadawi

- Taslima Nasreen

- Aung San Suu Kyi

- Liao Yiwu

- Liu Xiaobo

Action Chaise vide - Justine Souque, CC BY SA 2.0

Liberté de création : le pouvoir de donner vie aux mots

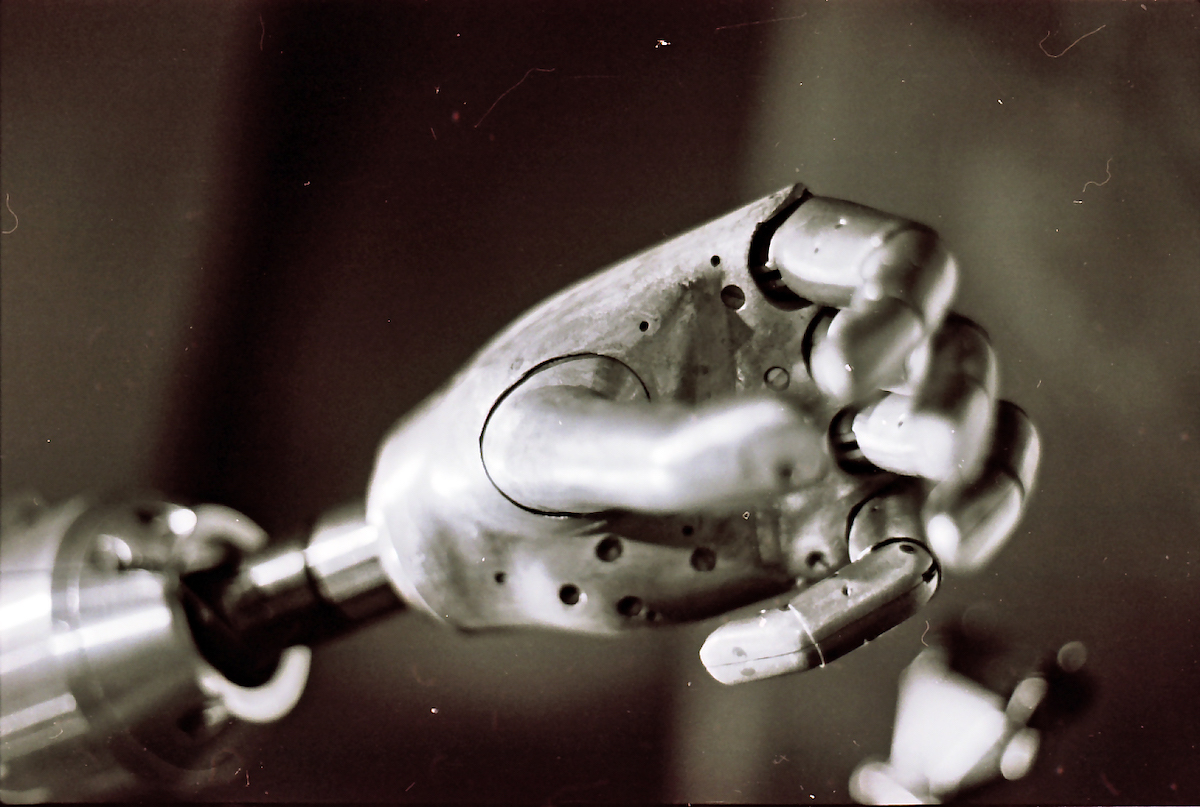

Ce festival hors des normes a permis aux participants d’exprimer toute leur créativité. La littérature, en écho avec les arts visuels et sonores, est alors devenue protéiforme, et l’écriture a été considérée comme une performance collective qui se régénère perpétuellement. En témoigne les différents exercices de réappropriation des textes, comme le spectacle Devenir Frankenstein s’inspirant de plusieurs passages de l’ouvrage de Mary Shelley, et dont la représentation a eu lieu dans l’une des salles de science du Collège François de Laval.

Ce lieu fut décoré comme un laboratoire expérimental, avec des livres sur l’anatomie ou sur l’embaumement, des bocaux remplis d’yeux, des squelettes d’humains et d’animaux, ou encore des instruments de médecin... Étaient également projetés sur écran des croquis extraits de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, des travaux de Léonard de Vinci, le tout sur un fond sonore digne d’une soirée de Halloween... Pendant cette mise en abîme des plus fécondes, basée sur les richesses offertes par l’intertextualité, le public reconnaissait parfois quelques phrases tirées de l’œuvre originale, et parfois l’oubliait complètement.

La soirée Devenir Frankenstein. Justine Souque, CC BY SA 2.0

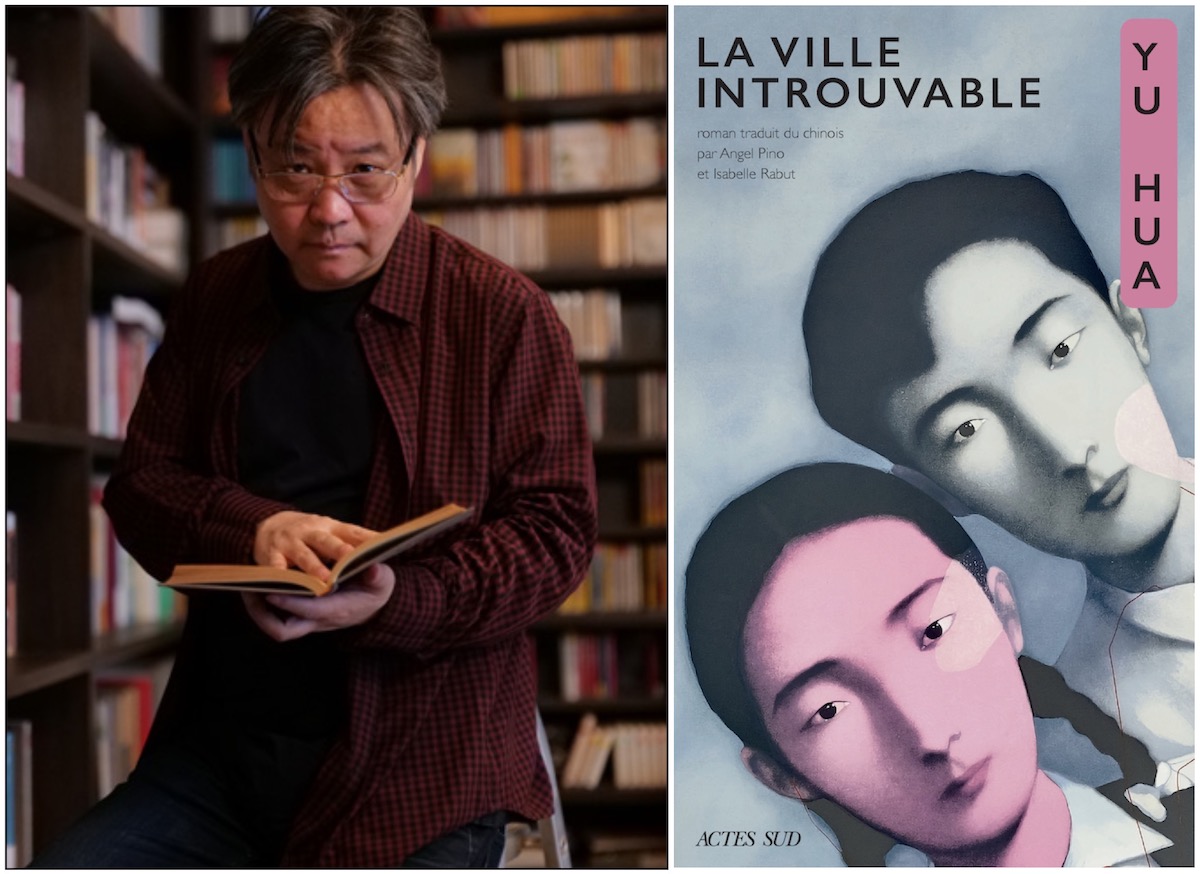

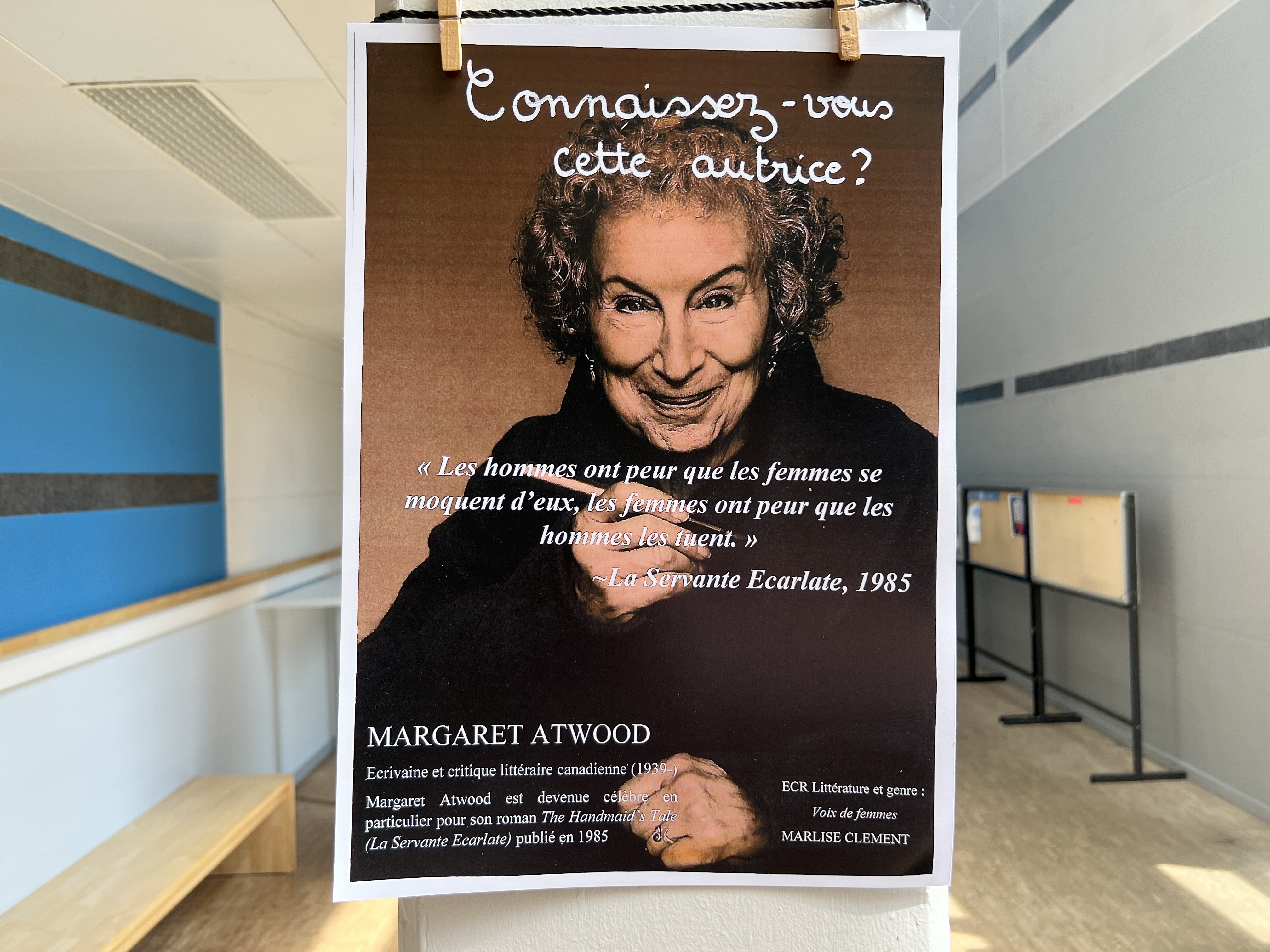

Interface qui combine les sources d’inspiration, la littérature réunit également sur la même scène les mots et la musique, ce qui a donné lieu à des concerts littéraires décapants, comme ceux de la soirée d’ouverture du festival à la Coopérative Méduse, en compagnie des groupes Céphalopodes et Parlures et parjures. La rencontre fructueuse entre auteurs et musiciens s’est poursuivie avec le spectacle Anthologie diasporeuse — qui, depuis 2004, met en valeur la poésie acadienne —, et avec la tournée de Cases et possibles dans le réseau de bibliothèques de Québec, du 11 au 18 octobre. Cette performance, produite par Parenthèses 9, qui a ajouté aux notes de musique dessins et touches de couleurs, fut notre coup de cœur et, selon nous, l’un des événements les plus originaux de Québec en toutes lettres : les textes des auteurs Dany Laferrière, Margaret Atwood, Yann Martel et Russel Banks — tous présents le temps du festival — ont été, pendant les lectures de deux comédiens, interprétés en images. Ces créations visuelles étaient filmées et projetées en direct, créant sur la scène une atmosphère des plus oniriques.

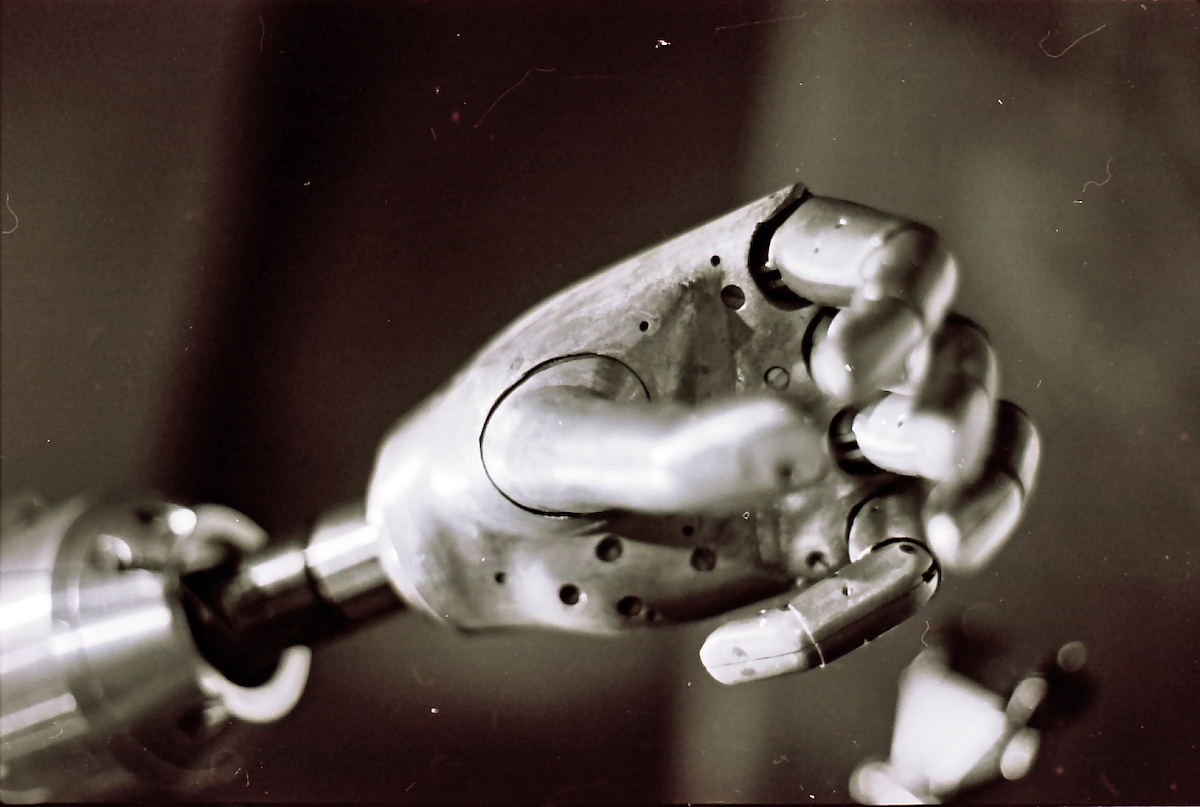

Brigade poétique – © Elias Djemil

Québec en toutes lettres nous a également fait voyager dans l’univers littéraire de tous les possibles, celui des nouvelles technologies avec, comme nous l’avons décrit, de nombreux événements où les textes ont été révélés, transformés, par des arts visuels et sonores. Dans le studio de création multimédia de la Maison de la Littérature, l’installation Chœur(s) : machine à présence poétique a contribué à cette alchimie multidisciplinaire en y ajoutant un ingrédient défiant toutes les lois : le hasard. La performance engageait le visiteur à se promener dans un paysage virtuel où il enclenchait lui-même les lectures aléatoires. Enfin, sur la scène littéraire de la Maison de la littérature, la rencontre franco-québécoise Écrire à l’ère numérique, en collaboration avec le Festival Atlantide de Nantes, a souligné les enjeux des nouvelles technologies sur la création actuelle, comme l’apparition et le perfectionnement de la twittérature, ou des œuvres numériques.

Installation Chœur(s) – © Dimon Dumas

À vol d’oiseau, ce festival nous a fait découvrir la ville de Québec, où les feuilles d’automne ont été celles de la littérature, parfois légères, parfois tranchantes. Nous avons contemplé leur libre tourbillon au-dessus de nos têtes, et avons recueilli celles qui nous semblaient les plus belles d’entre elles afin de les garder en mémoire, en toutes saisons.

http://www.quebecentouteslettres.com/programmation

http://www.maisondelalitterature.qc.ca/EnConstruction

http://penquebec.org/presentation_81e_congres/

#carousel#

Commenter cet article